- 請求書

債権管理が「きつい」理由は?業務内容や効率化のポイント

公開日:

更新日:

債権管理は、企業の資金繰りや経営の安定に直結する重要な業務です。しかし、回収が難航すると精神的な負担が大きくなり、業務全体に影響を及ぼすこともあります。

本記事では、債権管理が「きつい」と感じる理由やよくある失敗例、スムーズに進めるための手順を詳しく解説します。「債権管理は何が大変なのか」「債権管理を効率よく行うにはどうすればよいのか」といった悩み・疑問を抱えている方は、参考にしてみてください。

「債権管理がきつい」と感じる5つの理由

「精神的にきつい」「業務が大変」と感じることの多い債権管理。業務内容が多岐にわたり、確認・消込・督促といった精神的に負担の大きい業務が続くため、慢性的な疲労を感じやすい業務ともいえます。

ここでは、実務担当者が「きつい」と感じる主な理由を5つ紹介します。

- 消込・照合作業の負担が大きすぎる

- 月末・月初に業務が集中する

- 督促対応のストレスが大きい

- 担当者に属人化しており責任が重い

- アナログ管理に限界がある

なお、債権管理業務の詳しい内容については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

消込・照合作業の負担が大きすぎる

債権管理において、負担がかかりやすい業務が消込や照合の作業です。請求額と実際の入金額を突き合わせ、入金日や振込名義を確認して照合する作業には、手間も時間もかかります。

取引先によっては請求番号の記載がなかったり、まとめて振り込まれていたりする場合もあるため、ひとつずつ手作業で突き合わせる必要があります。Excel台帳で管理している場合は人為的ミスも起きやすく、作業負担やストレスが大きくなりがちです。

月末・月初に業務が集中する

月末・月初になると、請求書の発行、入金確認、消込、督促など、債権管理に関連する業務が一気に押し寄せます。特に複数の取引先を担当している場合、並行して対応すべき作業が山積みとなり、他業務との両立が難しくなることも考えられます。

急ぎの対応に追われる中で、さらなる入力ミスや確認漏れが発生してしまうこともあります。

督促対応のストレスが大きい

期日を過ぎても取引先からの入金が確認できない場合、取引先に督促をしなければなりません。しかし、督促対応の負担は大きく、「なかなか強く言えない」「関係性が悪化しないか心配」といった心理的なストレスがつきまといます。

また、同じ取引先に何度も督促を行う状況が続くと、疲労感やむなしさを感じてしまうこともあります。連絡しても曖昧な返事しかもらえない、返事がまったくない、といったケースでは、精神的な負担がさらに重くなります。

担当者に属人化しており責任が重い

債権管理の業務は、取引内容や社内の規定を細かく把握していないと対応が難しいケースが多く、属人化が起きやすいことも課題です。

「○○社の対応は△△さんしかわからない」といった状況では、休みを取りにくくなったり、不在時に業務が停滞してしまったりすることも珍しくありません。一人に業務が集中すると、その分責任も重くなり、精神的な負担が大きくなる要因になります。

アナログ管理に限界がある

紙の請求書やExcelベースの台帳で債権を管理している場合、ミスや記入漏れが発生しやすくなります。また、どの取引先に請求したのか、どこまで入金確認ができているのかなどが見えにくく、進捗管理が煩雑になりやすいことも課題のひとつです。

ファイルや帳票が散在していると、どの案件がどの場所に保存されているかが分からず、調査や確認に余計な時間を取られてしまうこともあります。こうした非効率な状態が日常的に続けば、現場の疲弊感や負担感がさらに大きくなる可能性があります。

なぜ「債権管理」は重要なのか?

債権管理は「きつい」「つらい」と思われやすい業務ですが、企業の経営の安定に欠かせない役割を担っています。怠れば、資金繰りの悪化や信用低下といった深刻な問題につながるリスクもあります。

ここでは、債権管理がなぜ重要なのかを以下2つのポイントに絞って解説します。

- 企業の資金繰りを左右するから

- 社内外の信頼維持に必要だから

企業の資金繰りを左右するから

債権管理が重要とされる理由の1つは、企業の資金繰りを左右するからです。

どれだけ売上があっても、適切な金額を回収できなければキャッシュは手元に残りません。帳簿上は黒字であっても、入金が滞れば資金が不足し、仕入れや人件費の支払いができなくなるおそれもあります。

このような「黒字倒産」は、債権管理の甘さが引き金になることもあります。売り上げを確実に現金化するための債権管理は、企業の健全な経営を支える役割を担っています。

社内外の信頼維持に必要だから

未回収債権が増えると、企業の財務状況にも影響が出てしまいます。場合によっては取引先との関係悪化や、金融機関からの信用低下につながることもあります。

また、社内においても「回収がうまくいっていないのでは」といった不安が広がり、社内での連携に影響を与えるおそれがあります。確実な債権管理を行うことは、取引先や社員との信頼関係を保つ上でも重要です。

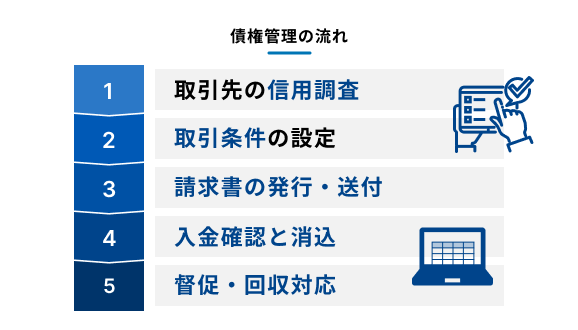

債権管理の流れ

ここからは、債権管理業務の具体的な流れについて解説します。

債権管理業務をスムーズに行うために、全体のフローを把握しておきましょう。債権管理を担当する予定の方や、現場の業務フローを整理したい方にとっても、実務の見直しに役立つ内容です。

1. 取引先の信用調査

債権リスクを最小限に抑えるには、取引開始前に取引先の信用状態を確認することが不可欠です。

商業登記簿や帝国データバンク、東京商工リサーチなどの信用調査レポートを活用し、以下のような情報を確認します。

- 財務状況(売上、利益、資本金など)

- 支払い能力の確認

- 反社会的勢力との関わりの有無

- 業界内での評判やトラブルの有無

2. 取引条件の設定

取引を開始する際は、契約書に支払いに関する条件を明確に記載することが大切です。以下のような内容を契約書に記載しておくことが重要です。

- 支払い期日

- 遅延損害金

- 支払い方法(振込、手形、前払いなど)

- 分割払いの可否

3. 請求書の発行・送付

債権発生後は、速やかに正確な請求書を発行・送付しましょう。請求書には以下の情報を記載しておくことで、未払いリスクの軽減につながります。

- 支払い期日請求金額と内訳

- 振込先情報

- 遅延時の対応方針

スムーズに管理できるよう、フォーマットは統一することをおすすめします。詳しい書き方については、以下の記事も参考にしてみてください。

4. 入金確認と消込

請求書を送付したあとは、期日通りに入金があるかを確認します。銀行明細と照合して消込処理を行い、入金がない場合は取引先へすぐに連絡しましょう。

入金確認や入金消込は地道な作業が多く、人為的ミスが発生しやすいため、慎重に行う必要があります。業務が負担に感じる場合は、後述する「債権管理システム」の活用も検討してみてください。

5. 督促・回収対応

入金が遅れた場合は、速やかに督促を開始します。まずは電話やメールで連絡を行い、何も反応がない場合は督促状や内容証明郵便を送付するなど、段階的に対応していきます。

必要に応じて分割払いなどの交渉を行い、それでも回収が困難な場合には法的手段の検討も視野に入れます。

債権管理を効率化する方法

「きつい」とされる債権管理業務ですが、工夫次第で業務を効率化することが可能です。ここでは、債権管理を効率化するための4つの方法を紹介します。

- 債権管理システムの導入

- 取引条件の標準化

- マニュアルやルールの整備

- 外部サービスの活用

債権管理システムの導入

債権管理システムの導入は、大きな業務改善につながります。

債権管理システムなら、請求書の発行、入金状況の消込、未払いへの督促など、手作業で行っていた業務を一元的に管理できるようになります。請求情報と入金情報を自動で照合できる仕組みを構築することで、担当者の作業負担を軽減し、見落としや誤入力の防止にもつながります。

取引条件の標準化

取引条件を社内であらかじめ統一しておくことも有効です。請求のタイミングや支払いサイトが取引先ごとに異なると、管理が複雑になってしまいます。可能な範囲で支払い条件を標準化しておくことで処理内容の平準化につながり、業務のばらつきも抑えられます。

マニュアルやルールの整備

営業・経理・法務といった部門間でスムーズに情報共有できるよう、業務フローやフォーマットを整えておきましょう。

必要書類のフォーマットや督促のルールを明文化しておくことで、誰が担当しても同じ対応ができ、属人化を防げます。引き継ぎ時の混乱も防げるため、業務の流れをまとめた手順書を用意しておくことが望ましいです。

外部サービスの活用

自社で対応が難しい場合は、クラウドサービスの活用を検討することも一案です。与信調査や入金状況の把握、督促の自動送信などを外部サービスに任せることで、社内の限られたリソースを他の業務に充てられるようになります。

債権管理に関するよくある質問(Q&A)

最後に、債権管理に関するよくある質問をまとめました。

- 債権管理で起こりやすいミスは?

- 債権管理と与信管理の違いは?

債権管理で起こりやすいミスは?

債権管理でよく見られるミスの一つが、取引先の信用調査を十分に行わないまま契約を進めてしまうケースです。相手企業の財務状況や過去の支払い実績を確認しないまま取引を開始すると、未払いが発生した際の対応が大変です。

また、請求後の支払い期日の管理を怠ってしまうと、トラブルの原因となりやすいです。支払いが遅れていることに気が付きにくく、対応が遅れて回収のタイミングを逃してしまう恐れもあります。

債権管理と与信管理の違いは?

債権管理と混同されやすい業務に「与信管理」がありますが、両者は担う役割が異なります。与信管理は、取引を開始する前に相手先の信用状況を確認し、リスクのある取引を未然に防ぐための業務です。与信枠や支払い条件の設定などが与信管理に当たります。

一方、債権管理は、取引後に発生した売掛金を取引先からきちんと回収するための業務です。請求書の発行や入金確認、消込、督促などが含まれ、取引の進行とともに発生する作業を管理します。

まとめ

本記事では、債権管理業務が「きつい」とされる理由や、業務効率化のポイントについて解説しました。債権管理の負担を軽減するための工夫にはさまざまなものがありますが、最もおすすめなのは自社に合ったシステムの導入です。

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、 企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部