- 財務諸表

月次決算とは?目的や課題、効率化のためのポイントを解説

公開日:

更新日:

「決算」と聞くと、多くの人が一年に一度の「年次決算」を思い浮かべるかもしれません。しかし、同じくらい重要なのが「月次決算」です。

事実、月次決算は中小企業の多くが実施しています。しかし、一部の経営者や実務担当者からは、「毎月の決算業務は手間がかかるだけで面倒くさい」などの声も聞かれます。

そこで今回は、月次決算の概要や目的について紹介したうえで、実施する際の手順やポイントなどについても見ていきましょう。

月次決算とは

月次決算とは、毎月の財政状態を把握し、経営管理に活用するために行われる決算作業のことです。月次決算は通常、毎月末に決算を行い、月次の決算書を作成します。この作業により、企業の収益や支出、資産・負債の変動などを月単位で把握することが可能です。

年次決算は会社法などで義務付けられていますが、月次決算は実施義務がないため、実施しなくても法律上は問題ありません。しかし実際には、経営者が将来の経営方針や戦略を考えるうえでの重要な情報源として、多くの企業が月次決算を実施しています。

簿記を用いて月次決算を実施することで、企業は最新の損益状況をすばやく確認でき、財務戦略や事業戦略を適時適切に調整することが可能です。企業の経営判断が迅速かつ正確に行われるようになるため、経営の効率化や競争力の向上に寄与します。

月次決算の目的

月次決算を実施する際には、それが何のための業務であるのかを理解していないと、意味をなさない可能性があります。ここでは、月次決算を行う目的として、以下の4点を紹介します。

- リアルタイムで業績を管理できる

- 課題を早期発見して対処できる

- 年次決算の負担を減らせる

- 融資を得やすくなる

リアルタイムで業績を管理できる

月次決算を行えば、毎月会社の収支などの状況をより明確に把握することが可能です。会社法で義務付けられている年1回の決算だけでは、精度の低下や経営判断が遅れる可能性があります。

月次決算を行うことで、個々の月や四半期、季節ごとの変動などを把握し、リアルタイムで適切な経営判断につながるでしょう。具体的には次のようなケースが挙げられます。

- 利益が大きい場合は税金の各種の特例措置の適用など、節約策を考える

- 予算と実績の差を見て予算を修正し、資金計画を策定する

- 年間の業績見通しをリアルタイムで判断し、経営戦略や営業計画を修正する など

課題を早期発見して対処できる

月次決算は、問題の早期発見・解決につながります。

年次決算しか実施していない場合、精算の遅れや、未払い、債権の回収遅延といった問題が起きていても、発覚が遅れてしまい、適切な対応や原因の究明が難しくなるおそれがあります。

月次決算を実施していれば、上記のような問題を早めに察知できるので、企業の財務健全性の維持が可能です。定期的に会計数値を確認して、予算の修正や経営方針の見直しも迅速に行うことができ、企業の効率的な運営につながります。

年次決算の負担を減らせる

月次決算を実施することで、年次決算の負担を減らせます。

年次決算では会社の財政状態・経営成績など、1年間にわたる会計情報をまとめて整理します。1年間の書類や帳簿をまとめ、決算書を作成して提出するためには、多くの時間と労力が必要です。

しかし、月次決算を定期的に行い、毎月の会計業務を進めておくことで、年次決算時に必要となる作業の一部が事前に済んでいる状態になるため、担当者の負担軽減につながります。

融資を得やすくなる

月次決算を行うことで、金融機関の融資審査がスムーズに進む点もメリットです。

金融機関は企業の信用状況や経営状態を詳細に調査し、融資の可否を判断します。最新の業績データが不明瞭であれば、審査に時間がかかる可能性があります。しかし、月次決算を実施していれば、最新のデータを提供できるため、金融機関が審査を迅速に進められる可能性が高まるでしょう。

さらに、月次決算を定期的に実施していること自体も、企業の財務管理能力を示し、金融機関からの評価を高める要因の一つです。その結果、融資の審査期間が短縮されるだけでなく、企業の信頼性や資金調達能力の向上につながります。

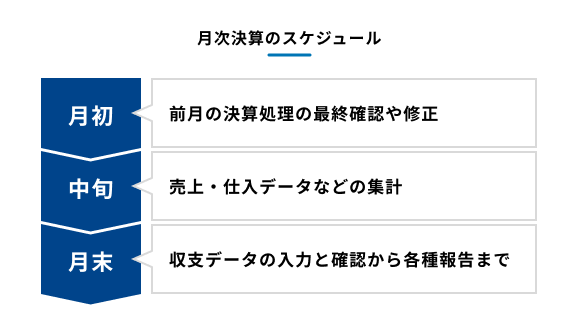

月次決算のスケジュール

月次決算は、企業の財務状況を定期的に把握し、迅速な経営判断を可能にする重要なプロセスです。スケジュールは企業によって異なりますが、一般的に、当月中、当月末、翌月初の3つの期間に分けて行われます。

当月中は日々の取引記録や売上・仕入データの集計を行います。この段階で正確なデータ収集が後の作業の基礎となります。

当月末には収支データの入力と確認、棚卸し、仮勘定の整理などを実施します。これらの作業は月次決算の中核を成す重要な部分です。

翌月初には前月の決算処理の最終確認や修正、各種報告書の作成を行います。ここでは、経営陣や株主向けの月次業績報告も準備します。

このようなサイクルを毎月繰り返すことで、企業は常に最新の財務状況を把握し、戦略的な意思決定を行うことができます。

ただし、具体的な月次決算の進め方や必要な作業は企業の規模や業種によって異なります。次のセクションでは、一般的な月次決算のやり方と流れについて、より詳細に見ていきましょう。

月次決算のやり方・流れ

月次決算では、月末ごとに会計を締め、年次決算と同様の決算作業を行います。具体的な手順は以下の通りです。

- 現金・預金の残高確認

- 月次の棚卸高の確認

- 仮勘定の整理

- 経過勘定の計上

- 減価償却費・退職給付金などの計上

- 月次試算表の作成

- 月事業正規報告

各手順の詳細について、それぞれ見ていきましょう。

1.現金・預金の残高確認

まずは、現金や預金の帳簿残高と銀行口座の残高を照らし合わせて、差異がないかを確認しましょう。事務所内に金庫があり現金を保管している場合、その金額もチェックして、帳簿と実際の金額に違いがないかを確認する必要があります。

もし帳簿残高と実際の銀行口座残高、または金庫の現金残高に差異がある場合は、その原因を特定し、どこかで記載ミスや計算間違いが生じていないかの調査が必要です。正確な金額を把握することで、企業の財務状況の正確性を維持し、信頼性を確保することにつながります。

2.月次の棚卸高の確定

期末には実地棚卸を実施して、帳簿に記録されている数値と、実際の在庫数や金額が一致しているかを確認しましょう。この作業により、現在の在庫の正確な数量と、その評価額を確定させることができます。

決算時に一度に在庫を処理するのは多くの労力と時間がかかります。定期的に実施することで、期末の在庫調査の負担軽減が可能です。

なお、棚卸資産管理手続きが整備されている場合に限り、実際の在庫調査を省略することができるケースもあります。

3.仮勘定の整理

一時的に処理される仮勘定項目である仮払金や仮受金は、そのままでは確定した取引とはみなされないため、通常決算で計上することはできない勘定科目です。

そのため、仮払金や仮受金が確定しているかどうかを定期的にチェックしましょう。確定したものは適切な勘定科目に振り替えて整理することが求められます。さらに、仮払金や仮受金に関しては、精算漏れがないかどうかを確認することも重要です。

4.経過勘定の計上

支出のタイミングが費用の発生のタイミングと異なる場合があります。例えば、当月に費用が発生しても、支払いが次の月になるような場合です。このようなズレを調整し、費用を損益計算書に反映させるのが経過勘定となります。

当月に発生した費用の支払いや入金がまだ完了していない場合、前払い費用や未払い費用の勘定科目での処理が必要です。事前に対象項目や計上基準を明確にしておくことで、処理を円滑に進めることができます。

5.減価償却費・退職給付費用などの計上

続いて、以下に挙げるような諸費用を計上します。

- 減価償却費

- 退職給付費用

- 賞与

- 固定資産税

- 各種保険料

月次決算でこれらの諸費用を計上する際は、実際にその月にかかった金額ではなく、1年間の総額を見積もったうえで、その12分の1を計上します。

6.月次試算表の作成

取引や計上すべき費用が明確になったら、月次試算表を作成します。年次決算表の基礎となる月次試算表は、以下の3つです。

- 合計試算表:勘定科目の賃借それぞれの合計を集計した試算表

- 残高試算表:勘定科目の貸借の合計差額である残高を集計した試算表

- 合計残高試算表:合計試算表と残高試算表をひとまとめにした試算表

7.月次業績報告

月次試算表を作成したら、前年同月の実績や月別予算と比較して、年間計画との差を予測します。これらの情報を活用して、現在の経営成績を報告しましょう。この報告は経営層の意思決定の基礎となるため、正確で迅速な対応が求められます。

月次決算の課題と効率化のポイント

この章では月次決算時によく見られる課題や、その解決法について紹介します。

月次決算で課題になりがちなこと

各部署での業務内容が滞ることや経理処理に時間がかかることなどが、月次決算の課題として挙げられます。詳細について以下で把握していきましょう。

各部署での処理業務が滞る

各部署での業務処理が遅れるケースはよくあります。例えば、取引先からの請求書が遅れて到着したり、経費申請・承認、在庫確認などに時間がかかる場合です。各部署の業務処理が遅れて月末に集中すると、月内に月次決算を完了させる必要のある経理担当者に大きな負担がかかります。

経理処理に時間がかかる

月次決算では、多くの書類を確認・処理する必要があります。請求書や証憑のチェックだけでも、手作業で行うとなれば大変な労力がかかるでしょう。また、日常的に経理処理を行わず、月次決算の際に一気にまとめて処理すると、その時期に業務が集中してしまい、負担が大きくなります。

さらに月次決算は正確性を確保するため、慎重な作業やダブルチェックが必要ですが、スケジュールに余裕がない中で、それらの確認作業を徹底するとなると、これも負担の要因となるでしょう。ほかにも、特定の経理担当者に業務が依存することや、リモートワークやペーパーレス化が進まないといった課題もあります。

月次決算を効率化するポイント

月次決算の時間を短縮できれば、自社の経営状況を迅速に把握し、改善に生かすことが可能です。ここでは、月次決算業務を見直し、効率化や改善のポイントを紹介します。

- 現状ルールの再策定

- 業務プロセスの標準化

- 業務時期の平準化

- クラウド会計システムの活用

- 請求書業務・経費精算システムの活用

1.現状ルールの再策定

現状のルールを見直すことは、月次決算の効率化において重要なポイントです。

現在の決算手続きやルールを徹底的に見直し、無駄なプロセスや重複する作業を洗い出していきましょう。

ルールの再構築にあたっては、実際に業務を行っている従業員の意見を取り入れるのも効果的です。現場の声を反映させることで、より実用的なルールの策定が可能となります。

2.業務プロセスの標準化

月次決算の効率化には、業務プロセスの標準化が欠かせません。標準化により、作業手順が統一され、ミスやエラーを最小限に抑えることができます。

明確なプロセスの文書化と自動化ツールの導入で、チーム全体の効率も改善され、より迅速な月次決算が可能となります。

3.業務時期の平準化

多くの企業では月末に作業が集中しがちですが、これを月全体に分散させることで、負荷を軽減できます。例えば、日次での取引記録の徹底や、週次での仮締めの実施などが効果的です。また、部署間の連携を強化し、データの提出期限を前倒しすることも有効です。

業務の平準化により、月末の繁忙期を緩和し、より正確で迅速な月次決算が可能になります。さらに、従業員のストレス軽減にもつながり、作業品質の向上も期待できます。

4.クラウド会計システムの活用

クラウド会計システムを導入すれば、月次決算の業務が大幅に効率化されます。月次決算業務が大幅に効率化されます。自動化機能により、取引データの集計やレポート作成が迅速に行われ、手間が大幅に削減されます。

また、クラウドベースのソフトウエアであるため、リアルタイムでのデータ更新とアクセスが可能です。そのため、場所を選ばずに最新の財務状況を把握できるという大きなメリットがあります。

5.請求書業務・経費精算システムの活用

請求書業務や経費精算は月次決算の重要な業務であり、これらのシステム化は大きな効率化につながります。請求書管理システムを導入することで、請求書の受領から承認、支払いまでの一連のプロセスを自動化できます。同様に、経費精算システムにより、従業員の経費申請から承認、会計処理までをスムーズに行えます。

これらのシステムは、データの正確性向上、処理時間の短縮、ペーパーレス化による保管コストの削減など、多くのメリットをもたらします。さらに、会計システムとの連携により、月次決算に必要なデータを迅速かつ正確に集計できます。

月次決算の効率化に役立つシステムの選び方

月次決算に役立つシステムの選び方を紹介します。システムを導入する際の参考にしてみてください。

クラウド対応

クラウド対応のシステムは、月次決算の効率化に大きなメリットをもたらします。

例えば、複数の拠点や部署からリアルタイムでデータを入力・共有できるため、情報の集約が迅速になります。また、自動更新により常に最新の会計基準に対応でき、法改正への対応も容易になります。さらに、モバイルデバイスからのアクセスが可能なため、外出先や在宅勤務中でも必要な承認作業や確認が行えます。

これにより、決算作業の遅延を防ぎ、スケジュールの厳守が容易になります。クラウドシステムの導入は、作業時間の短縮だけでなく、正確性の向上やコンプライアンスの強化にもつながり、総合的な業務効率の改善を実現します。

クラウドシステムは常に最新のバージョンに自動更新されるため、セキュリティーリスクやソフトウエアのバージョン管理が不要な点もメリットの一つです。

自動仕訳機能

自動仕訳機能は、月次決算の作業負担を大幅に削減します。

自動仕訳機能を搭載した会計システムで取引データを入力すると、自動的に適切な仕訳が行われ、手動での仕訳作業が省略されます。

その結果、仕訳ミスのリスクが減り、正確な財務データを迅速に得ることができるのです。

レポート作成機能

レポート作成機能は、月次決算の結果をわかりやすくまとめるのに役立つ機能です。

優れた会計システムには、カスタマイズ可能なレポートテンプレートやリアルタイムでのデータ分析機能が備わっています。

これらの機能を活用すれば、経営層や関係者に対して直感的で理解しやすい報告書を提供でき、意思決定の迅速化に貢献します。

他システムとの連携性

月次決算に役立つ会計システムを選ぶ際には、他システムとの連携性も重要なポイントです。

ビジネスでは、さまざまなソフトウエアやプラットフォームと連携する必要があります。そのため、会計システムは他の業務システム(CRMや在庫管理システムなど)とシームレスに連携されることが求められます。

連携がスムーズな会計システムを選ぶことで、データの入力や転送が自動化され、手作業での重複作業を防ぐのに役立ちます。

月次決算チェックリスト

月次決算は非常に重要な業務ですが、煩雑で時間がかかりミスが起こりやすいため、チェックリストを作成し、作業漏れやミスを防ぎ、効率よく作業を進めましょう。

以下のチェック項目を確認し、自社の業務フローに合わせてカスタマイズすることで、より正確で迅速な月次決算が可能となります。

- 準備作業

- 前月の決算書の確認と修正事項の確認

- 必要な資料やデータの収集(取引明細、銀行口座の明細、給与計算データなど)

- 収益と売上の確認

- 売上高の集計と確認

- 未収入金の確認と回収状況の確認

- 収益認識の基準に基づいた収益の計上

- 費用の確認

- 費用の集計と確認

- 未払費用の確認と計上

- 各種経費の領収書や請求書の確認

- 在庫の確認

- 在庫の棚卸と評価

- 棚卸差異の調整と計上

- 資産と負債の確認

- 固定資産の取得・売却・減価償却の確認

- 負債の集計と確認(借入金、買掛金など)

- 資産および負債の明細書の確認

- 銀行口座の調整

- 銀行口座の明細と帳簿の一致確認

- 銀行勘定調整表の作成

- 給与および人件費の確認

- 給与計算の確認と調整

- 社会保険料の計算と支払い確認

- 源泉徴収税の確認と支払い

- 税金の確認

- 消費税の計算と申告

- 法人税の計算と予納税の確認

- 月次決算書の作成

- 損益計算書(P/L)の作成

- 貸借対照表(B/S)の作成

- キャッシュフロー計算書の作成

- 内部および外部報告

- 内部経営陣への月次報告書の作成と提出

- 必要に応じて外部ステークホルダーへの報告

- 見直しと承認

- 上司または責任者による決算書の見直しと承認

- 修正が必要な場合の対応と再確認

まとめ

この記事では、月次決算の定義や目的、流れ、そして効率化のための重要なポイントについて詳しく解説しました。

月次決算は企業の財務状況をリアルタイムで把握し、迅速な経営判断を可能にする重要なプロセスです。

しかし、請求書の受領や発行、経費の精算など、多くの企業が時間と労力を要する業務を抱えており、正確かつ迅速な作業が求められるため、担当者の負担になりやすい点も課題と言えます。

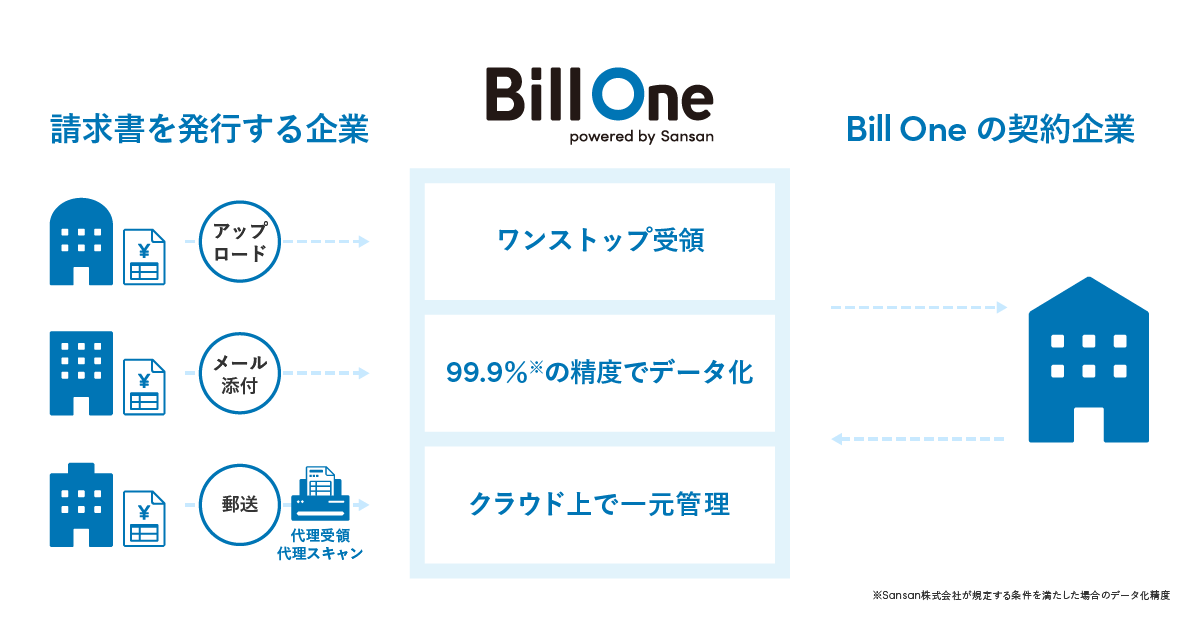

これらの課題に対して、Bill Oneは月次決算の加速に役立つ様々なサービスを提供しています。

請求書受領から、月次決算を加速

Bill Oneは、請求書受領、請求書発行、経費精算など月次決算に関わる様々な業務を効率化できるサービスを提供しています。

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。