- 請求書

支払依頼書とは?書き方や運用の注意点、電子化による効率化まで徹底解説

公開日:

更新日:

支払依頼書は、経理業務をスムーズにするための重要な書類です。多くの企業では、経理業務において、支払い処理の遅延や情報の伝達ミス、承認フローの煩雑さといった課題を抱えています。こうした非効率を解消し、正確かつ透明な業務体制を構築する上で重要なのが支払依頼書の活用です。

この記事では、支払依頼書の基本的な定義から作成方法、運用上の注意点、さらに電子化による効率化のメリットまで、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。

受け取った請求書をまとめてデータ化

支払依頼書の定義と役割

支払依頼書は、企業の経理業務において欠かせない社内文書です。その定義と役割を正しく理解することで、より効果的な活用が可能になります。

支払依頼書は社内向けの文書

支払依頼書は、取引先から受領した請求書などに基づいて、社内の経理部門に対して支払い処理を依頼するための社内文書です。外部の取引先に提出する書類ではなく、あくまで社内での情報伝達と処理依頼を目的としています。

特に、複数の部署を持つ企業において各部署に請求書が直接届くケースでは、支払依頼書の役割はより重要です。各部署から経理部門への情報伝達を統一的に行うことで、支払い処理の正確性と効率性を確保できます。

支払依頼書が果たす役割

支払依頼書は、大規模な組織における支払い処理において重要な役割を担っています。

まず、支払依頼書は経理部門が支払いに必要な情報を正確に把握するための書類です。具体的には、どの案件に関する支払いか、どの部署が費用を負担するか、支払い期限はいつかといった重要情報を明確に伝達します。

口頭での依頼やメモ書きでのやりとりは情報の伝達ミスや記録の欠如が生じやすく、支払い処理の遅延や誤りにつながる可能性があります。支払依頼書を活用することで、これらのリスクを大幅に軽減できるでしょう。

次に、支払依頼書は内部統制の観点からも重要な役割を果たします。誰が、いつ、どのような支払いを依頼したかを文書として残すことで支払い処理の透明性が高まり、不正防止に役立つためです。

監査対応においても、適切に作成・保管された支払依頼書は、企業の健全な財務管理を証明する重要な証跡となります。

支払依頼書と他の文書の違い

支払依頼書と混同されやすい他の文書との違いを明確に理解することは、適切な文書管理と業務効率化のために重要です。ここでは主に、請求書や仮払金申請書、立替金支払依頼書との違いを見ていきましょう。

請求書との違い

支払依頼書と請求書の最も大きな違いは、社内文書か社外文書かという点にあります。

請求書は、商品やサービスを提供した取引先が、その対価として支払いを求めるために発行する社外向けの書類です。法的な効力を持ち、税務上も重要な書類として位置づけられています。

一方、支払依頼書はあくまで社内で支払い処理を依頼するための文書であり、外部に提出するものではありません。請求書を受け取った部署が、経理部門に対して「この請求書に基づいて支払いをお願いします」と依頼する際に使用する社内連絡文書です。

仮払金申請書との違い

支払依頼書と仮払金申請書の違いは、金銭の発生タイミングにあります。

仮払金申請書は、出張費や接待費など、これから発生する予定の経費について、事前に必要な金額を一時的に受け取るための申請書です。つまり経費の「仮払い」を目的としています。

これに対して支払依頼書は、すでに発生した費用の支払いを依頼するものです。取引先から請求書が届いた後、その支払いを経理部門に依頼する際に使用します。前払いか後払いかという点で、両者は明確に異なる性質を持っています。

立替金支払依頼書との違い

支払依頼書と立替金支払依頼書の違いは、対象にあります。

立替金支払依頼書は、従業員が業務上必要な経費を一時的に立て替えた場合、その精算を申請するための書類です。たとえば急な出張で交通費を立て替えた場合や、業務に必要な備品を個人で購入した場合などに使用されます。

一方、支払依頼書は企業が取引先に対して負っている債務の支払いを対象とします。つまり、従業員個人ではなく、外部の取引先への支払いに関連して使用されるものです。

支払依頼書の書き方と必要項目

支払依頼書を効果的に活用するためには、適切な書き方と必要項目の理解が不可欠です。ここでは、実務で使える具体的な作成方法を解説します。

なお、請求書の書き方については、以下の記事をご参照ください。

支払依頼書作成の基本原則

支払依頼書は、経理部門が迅速かつ正確に処理できるよう、シンプルで分かりやすいデザインにすることが大切です。情報が整理されていない複雑な書式は、処理の遅延やミスの原因となります。

また、多くの企業ではExcelなどの表計算ソフトを使用してテンプレートを作成し、統一された形式で運用しています。これにより、作成者側も記入しやすく、受け取る経理部門も処理しやすい環境の構築が可能です。

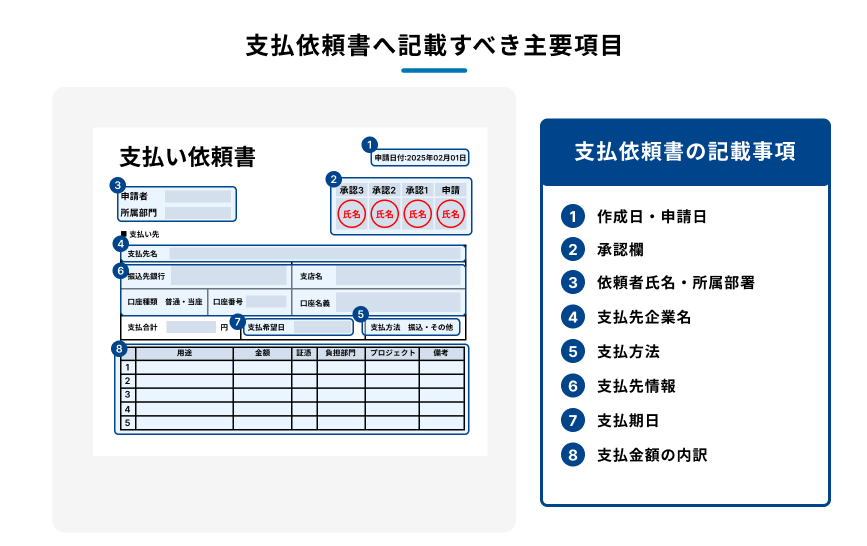

記載すべき主要項目

支払依頼書に記載すべき主要項目は、以下の通りです。

項目 | 記載内容 |

|---|---|

作成日・申請日 | 支払依頼書の作成年月日、もしくは申請年月日 |

承認欄 | 上長の承認印欄 |

依頼者氏名・所属部署 | 依頼者の氏名と所属部署名 |

支払い先企業名 | 取引先企業の正式名称 |

支払い方法 | 振込、小切手などの支払い方法 |

支払い先情報 | 銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義 |

支払い期日 | 請求書記載の支払い期日 |

支払い金額の内訳 | 支払い金額の総額と、その内訳 |

ほかにも、以下のような項目が記載されることもあります。

項目 | 記載内容 |

|---|---|

タイトル | 「支払依頼書」と明記 |

請求書No. | 対応する請求書の番号 |

請求日 | 請求書の発行日 |

振込手数料 | 負担者を明記 |

案件名 | 取引内容の概要 |

支払い内訳 | 品目、数量、単価、金額の詳細 |

源泉徴収額 | 該当する場合のみ記載 |

テンプレートの活用と注意点

テンプレートを活用することで、作成時間の大幅な短縮と記載漏れの防止が可能になります。自社の業務フローに合わせたオリジナルテンプレートを作成するか、インターネット上で公開されているテンプレートやフォーマットを自社用にカスタマイズして使用するとよいでしょう。

ただし、テンプレートを運用する際は定期的な見直しが必要です。税制改正や社内規程の変更に応じて、記載項目や承認フローを随時見直す必要があります。

部署ごとに異なる要件がある場合は、それぞれに対応したテンプレートを準備することでより効率的な運用が可能になります。

支払依頼書の運用フローと注意点

支払依頼書を効果的に活用するためには、明確な運用フローの確立と、リスクを防ぐための注意点の理解が重要です。

一般的な支払依頼のワークフロー

支払依頼の一般的なワークフローは、以下の手順で進行します。

- 【担当者】取引先から受領した請求書に基づき、支払依頼書を作成する

- 【担当者】作成した支払依頼書に請求書を添付し、直属の上長に承認を依頼する

- 【担当者】上長の承認を得た後、経理部門に書類一式を提出する

- 【経理部門】受領した支払依頼書と請求書の内容を照合し、支払い処理を実行する

- 【経理部門】処理済みの印を押し、関連書類を適切に保管する

各ステップにおいて担当者の役割と責任を明確にすることで、スムーズな処理が可能になります。

支払い遅延や不正リスクを防ぐための注意点

支払い処理で最も重要なのは、支払い期限を厳守することです。支払いの期限を超過すると取引先との信頼関係を損なうだけでなく、遅延損害金の発生にもつながります。支払依頼書の提出期限を社内で明確に定め、周知徹底することが必要です。

また、承認プロセスの明確化と、定期的なチェック体制の構築も重要です。誰がどの段階で承認を行うかを明文化し、承認権限の範囲を設定することで、不正の発生を防ぐことができます。

定期的な内部監査を行い、運用ルールが適切に守られているかを確認することも、健全な財務管理には欠かせません。

支払依頼書の電子化によるメリット

紙ベースの支払依頼書運用から電子化への移行は、業務効率化と内部統制強化の両面で大きなメリットをもたらします。

経理業務の電子化についての詳細は、以下の記事もお読みください。

電子化がもたらす3つのメリット

支払依頼書の電子化により、従来の紙ベース運用では実現できなかった、さまざまな改善効果が期待できます。

1.業務効率化とコスト削減

電子化により、申請から承認までのプロセスが大幅に迅速化されます。

物理的な書類の移動が不要になるため、部署間の距離に関係なく、リアルタイムでの処理が可能です。また、システム上で進捗状況を可視化できるため、どこで処理が停滞しているかを即座に把握してボトルネックを解消できます。

さらに、電話やメールでの問い合わせが減少することで、担当者の業務負担も軽減されます。入力内容の自動チェック機能で、記載ミスも大幅に削減できるでしょう。

コスト面では、印刷用紙やインク代、保管スペースといった直接的なコストに加え、書類管理にかかる人件費や時間も削減できるため、トータルで見た費用対効果も非常に高くなります。

2.内部統制・セキュリティー強化

電子化されたシステムでは、誰がいつ、どのような承認を行ったかの履歴が自動的に記録されます。このログデータ(オーディットトレイル)は、不正や誤りが発生した場合に、原因の特定と対策の実施を容易にしてくれます。

また承認ルートの自動化により、必要な承認を飛ばしてしまうといった人為的ミスの防止が可能です。紙の書類で起こりがちな紛失による情報漏えいリスクも排除できます。

監査対応においても、必要な書類を瞬時に検索・提示できるため、監査の効率化と透明性の向上に大きく貢献します。

3.柔軟な働き方の実現

インターネット環境があれば、場所を問わず申請・承認・処理が可能です。これにより出張中の上司への承認依頼や、在宅勤務中の経理担当者による処理など、柔軟な対応を実現できます。

結果として従業員の働き方の選択肢が広がり、生産性の向上とワークライフバランスの改善につながるでしょう。

さらに事業継続性の観点からも、電子化は非常に重要といえます。自然災害やパンデミックなどで出社が困難な状況においても、インターネット回線を通して業務を継続できる体制を構築できるためです。

紙ベースで運用するリスク

これに対し紙ベースでの運用には、さまざまなリスクが潜んでいます。

最も深刻なのは書類の紛失リスクです。重要な支払依頼書が紛失した場合、支払い処理が滞るだけでなく、取引先との信頼関係にも影響を与えかねません。

また、物理的な書類の受け渡しによる承認遅延も大きな課題です。承認者が不在の場合、処理が数日間停滞することも珍しくありません。保管場所の確保やファイリング作業にかかるコスト、必要な書類を探し出すための時間も、業務効率を著しく低下させる要因となります。

これらの課題は、電子化によってほぼすべて解決可能です。

請求書業務の効率化については、以下の記事をご参照ください。

まとめ

支払依頼書は、企業の経理業務において支払い処理の正確性と透明性を確保するための重要な社内文書です。請求書や仮払金申請書、立替金支払依頼書との違いを正しく理解し、必要項目を漏れなく記載することで、効率的な支払い処理が可能になります。

さらに、支払依頼書を電子化すれば業務効率化、内部統制の強化、柔軟な働き方の実現といったメリットを享受できます。経理業務の透明性と正確性を高め、企業の財務基盤を強化するためにも、ぜひクラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」の導入を検討してください。

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部