- 請求書

請求書のデジタル化とは?メリットやデメリット、導入方法を解説

公開日:

更新日:

請求書のデジタル化は、多くの企業にとって今や避けて通れない重要なテーマとなっています。ペーパーレス化が進む現代において、請求書のデジタル化はコスト削減や業務の効率化、さらにはセキュリティー強化や環境保護にも大きな効果を発揮します。

本記事では、請求書デジタル化の具体的なメリットを詳しく解説します。

請求書のデジタル化とは

請求書のデジタル化とは、従来は紙ベースで発行・管理していた請求書を、文字通りデジタル化(データ形式)にすることです。これにより時短やミスが減り業務効率が向上します。

また、請求書をデジタル化するのは法令を遵守するためでもあります。その遵守するべき法令「電子帳簿保存法」について次から解説します。

電子帳簿保存法による義務化

電子帳簿の保存を義務化する「電子帳簿保存法」は1998年制定されたものですが、令和4年1月の改正で抜本的な見直しが行われました。この改正により、事業者はデータとして発行した請求書を、紙ではなく必ずデータ形式で保存することが義務化されました。

またデータの保存要件は緩和されたものの違反時の罰則は強化されたため、多くの事業者が適切にデータを管理するための体制を改めて整える必要が生じています。

参照:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」

郵便料金の値上げ

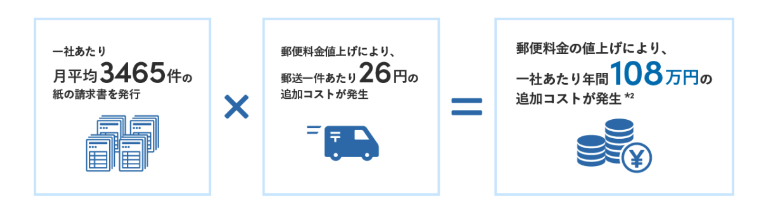

事業者が請求書のデジタル化を進めるべきもう一つの理由が、2024年10月から実施された郵便料金の値上げです。一般書留と簡易書留を除くほぼすべての形態で20円以上の値上げが実施されたため、企業はコストダウンを図るためにデジタル化を進める必要性が高まっています。

具体的には、定形郵便物(25gまで)の場合、84円から110円に値上げされました。この値上げは、請求書を大量に発送する企業にとって、年間で相当なコスト増加につながる可能性があります。

Sansan株式会社の行った調査によると、請求書一件あたりの郵便料金が26円引き上げられた場合、請求書の郵送にかかる企業の費用負担は年間で108万円程度増加する見込みとなり、請求書のデジタル化は単なる効率化だけでなく、コスト削減の観点からも重要な施策となっています。

参照:Sansan株式会社「請求書の発行業務に関する実態調査」を実施~郵便料金値上げまで半年も、請求書発行は「紙が多い」が約6割。一方で約半数が紙から電子への切り替えを検討~」

請求書をデジタル化するメリット

請求書をデジタル化することで、企業の経理部門にはさまざまなメリットがあります。

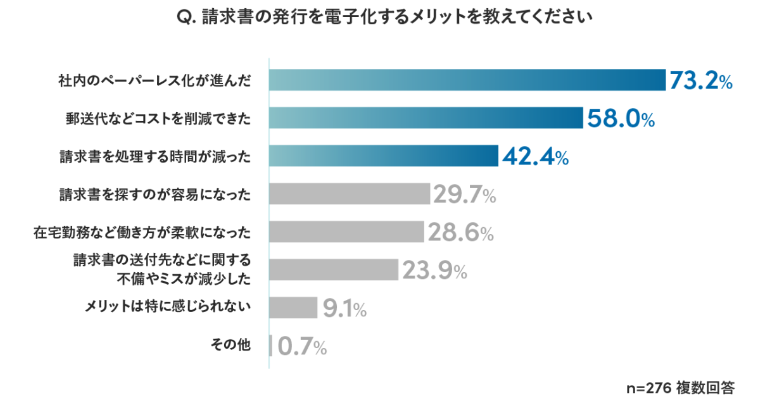

Sansan株式会社の調査によると、請求書のデジタル化によって最も多く挙げられたメリットは「社内のペーパーレス化が進んだ」(73.2%)で、次いで「郵送代などコストを削減できた」(58.0%)、「請求書を処理する時間が減った」(42.4%)となっています。

これらの調査結果を踏まえ、請求書をデジタル化する以下の4つのメリットを紹介します。

参照:Sansan株式会社「請求書の発行業務に関する実態調査」を実施~郵便料金値上げまで半年も、請求書発行は「紙が多い」が約6割。一方で約半数が紙から電子への切り替えを検討~」

1.コスト削減

請求書をデジタル化することは、コストの削減につながります。紙で請求書を発行する場合、紙のコストや印刷コスト、さらには郵送料金などのコストが発生しますが、請求書をデジタル化すればそれらのコストはかかりません。

また郵送の手間も省けるため、企業全体としての生産性も向上します。

2.効率化

請求書をデジタル化すればオンラインで発行・管理・保存業務が完結するため、業務効率が大幅に上がります。またミスも減るためいつでも正確な請求が可能となり、取引先とのトラブルや社会的信用を失うリスクを軽減できます。

3.セキュリティー

請求書のデジタル化は紙媒体における紛失や流出等のリスクを軽減し、セキュリティーの向上につながります。たとえば「間違って破棄してしまうリスク」や「退職者が書類を持ち帰って流出させるリスク」などの事態を防ぐことができます。

ただし、データ保存にも紙媒体とは異なるセキュリティーリスクがあります。たとえば取引先・関係者への誤送信や不正アクセスによる流出、といったケースが実際に発生しているため、従来の紙媒体とは全く異なるセキュリティー対策が必要になります。

4.環境保護

請求書をデジタル化することは紙の消費を減らすため資源保護となります。最近では企業の環境への取り組みや配慮を評価して投資する「ESG投資」も活発化しており、デジタル化を公表することで環境負荷軽減や、社会的な評価の向上も期待できます。

請求書デジタル化の課題

次は請求書をデジタル化する際によくある3つの課題について解説していきます。

1.取引先との調整が必要

請求書は自社だけで完結するものではないため、デジタル化への移行には取引先の協力が不可欠です。取引先によってはデータ化した請求書を拒否されるケースもあり、その場合は紙で印刷・送付する手間がかかります。

2.従業員の教育や業務フローの見直しが必要

請求書をデジタル化する方法や導入目的は従業員すべてに周知される必要があるため、社員教育の機会を設けたり講習会を実施する必要があるかもしれません。

既存の業務プロセス変更に伴う負担の多くは従業員が負うことになるため、一部の従業員から反発が起きる可能性もあります。

3.導入コストがかかる

請求書をデジタル化するにあたって、システムの導入や機器の購入、初期費用や月額費用などの支出が発生します。デジタル化は長期的にみれば確実にコストダウンにつながりますが、今までの方法に慣れている人からすれば「なぜコストをかけてまで従来の方式から変える必要があるのか」と言われるかもしれません。

デジタル化の導入手順

次は請求書のデジタル化を導入する手順について、4つのSTEPに分けて順番に解説していきます。

- STEP1.現状分析/目標設定

- STEP2.システムの選定

- STEP3.導入準備

- STEP4.運用開始と改善

STEP1.現状分析/目標設定

最初に行うべきなのは、自社の業務フロー把握や課題特定を伴う、現状分析と目標設定です。具体的には、自社でデジタル化するに当たって、現在どのような業務が発生して今後どのような対応が必要になるのかを分析し、その分析結果に応じた適切な目標設定を行います。

課題となる点はいくつか想定されます。

たとえば請求書の印刷・封入・郵送するプロセスがすべて手作業であり、多くの時間がかかっているかもしれません。

STEP2.システムの選定

次は請求書のデジタル化に向けて、どのシステムが自社に向いているのか選定を行います。具体的には、まず自社のニーズを明確化し、どこまでを自動化したいのか、また他のシステムとの兼ね合いも想定します。

そのうえでいくつか候補を絞り、自社が求める基準をもっとも満たしているものを選びます。たとえばインボイス制度への対応やランニングコストの低さ、他社への導入実績やサポート体制の充実さなどが比較基準となります。

STEP3.導入準備

次はシステムの導入準備です。システムを導入するにあたって、社員に利用してもらうためマニュアルを作成したり、全体で新システムの使い方について学習できる機会を設けます。必要ならば取引先にも周知し、同意を得る必要があります。

STEP4.運用開始と改善

運用が実際に開始されても、しばらくの間は問題やトラブルが発生する可能性があります。そこで運用当初はデジタル化に伴うすべての業務をデジタル化するのではなく、適用範囲を段階的に広げ、会社全体で運用に慣れていく方法が推奨されます。

運用での改善点を、PDCA(計画・実行・評価・改善)を回しながら対応していくこともできるでしょう。これにより自社の方向性を明確にしたうえで、必要なところは改善を図りながら、適切かつ円滑な業務が継続的に行えるようになります。

請求書をデジタル化する方法

請求書のデジタル化には、請求書の受け取りと請求書の発行の大きく2つの領域があります。

各領域ごとに請求書をデジタル化する方法を3つ紹介します。

- 請求書の受け取り:請求書をスキャンしてPDF化

- 請求書の受け取り:OCR技術を活用したデータ化

- 請求書の発行:請求書発行システムの導入

1.請求書の受け取り:請求書をスキャンしてPDF化

基本的に請求書は電子データで受け取るのが望ましいですが、紙で発行した場合はスキャンしてPDF化し、データとして保存できるようにします。最初から電子データとして発行したもの、また発行されたものを受け取る場合は、データへの変換作業は不要です。

2.請求書の受け取り:OCR技術を活用したデータ化

請求書をスキャンしてデータ化する際には「OCR」という技術を活用します。これはシステムに文字を読み取ってもらい、テキストデータとして管理することを指します。

現在はAI技術によりOCRは大きく発達し、大量の書類の内容を一度に読み取れるようになっています。AI-OCRを活用するなら、より正確で効率的な請求書管理が可能となるでしょう。

3.請求書の発行:請求書発行システムの導入

請求書発行のデジタル化には請求書発行システムの導入が必要です。

請求書発行システムは作成工数の削減につながるだけでなく、発行した後の管理を効率化することにもつながります。

紙やExcelなどで請求書を作成している場合、過去の発行履歴を参照する際に検索がしにくいため、管理工数が膨らみがちです。

請求書発行システムの導入により管理がしやすくなり、発行した後の工数削減にもつながるでしょう。

デジタル化における法的要件と注意点

最後に、請求書をデジタル化する際に注意したい、以下の3つの点を解説します。

- 電子帳簿保存法の要件

- インボイス制度への対応

- セキュリティーの確保

1.電子帳簿保存法の要件

電子帳簿保存法では、次の3つの要件を遵守することが求められています。

- 真実性の確保

- 可視性の確保

- 検索機能の確保

真実性の確保

まず必要なのが「真実性」です。具体的には、次のいずれかの措置がシステムにより行われる必要があります。

- タイムスタンプが付された後に授受する

- 授受後、遅滞なく(7営業日以内に)タイムスタンプが付される

- データの訂正削除の記録が残る、または訂正削除が不可

- 訂正・削除の防止に関連した事務処理規程の策定、運用、備付け

要するに、データの改ざんや削除が行われていないことを証明するためのシステムが必要だということです。これにより請求書が本物であることを示す「真実性」が確保されます。

可視性の確保

次に必要なのが「可視性」です。具体的には、次のいずれかの措置が行われる必要があります。

- システムの概要書(仕様書・説明書等)が備え付けられている

- 保存場所に出力できる装置(パソコン・プリンター・ディスプレイ等)がある

- 取引情報をすぐに検索できる

上記のとおり、保存形式は限定されていないものの、電子書類の保存に関わる可視性を確保するための環境が必須です。三番目の「検索」については次で詳しく解説します。

検索機能の確保

システムの検索要件については、次に挙げる機能が確保されているべきです。

- 取引の日付や金額、取引先などの主要な項目を検索条件として設定できる

- 取引の日付や金額では、範囲指定で検索できる

- 2点以上の記録項目を任意に組み合わせた検索条件を設定できる

これらの検索要件は、売上高が5,000万円以下かつ税務署からのダウンロード要求に応じられる場合や、出力データの提出に応じる場合などは対応する必要がありません。

インボイス制度への対応

電子帳簿保存法では、インボイス制度への対応が要求されます。

適格請求書発行事業者の登録

インボイス制度に対応した請求書を発行するためには、会社が「適格請求書発行事業者」として認可されている必要があります。税務署に申請書を提出し審査に通ると、発行事業者としての登録番号が発行され、公式サイトで確認できるようになります。

電子インボイスの要件

適格請求書は紙媒体での保存も可能ですが、電子インボイスに対応するためにはさきほど解説した電子帳簿保存法における3つの要件(真実性は1点、可視性は3点)を満たしている必要があります。

セキュリティーの確保

電子請求書のセキュリティーリスクと、データ保護のための対策を紹介します。要件として2024年1月から義務化されている電子帳簿保存法について記載します。

電子請求書はデータのため、紙媒体とは異なる漏えいや消失等のリスクがあります。そのリスクを最小化するために、以下の対策をすることが重要です。

- 送信時・保存時にデータを暗号化する

- 請求書データにアクセスできる人物を制御(制限)する

- 請求書データへのアクセスログを常時取得・保存できるようにする

- 請求書データのバックアップ体制を構築する

- 高いセキュリティーが確保された信頼できるシステムを導入する

- セキュリティーの意識を高めるための社員教育を徹底する

これらの適切な対策を実施することにより、業務が停滞したり、社会的な信頼を失ったりするような事態を避けられます。当然ながら、これらの対策と電子帳簿保存法の要件を満たすことは両立されているべきです。

まとめ

請求書のデジタル化について詳しく解説してきました。デジタル化は、コスト削減、業務効率の向上、セキュリティーの強化、環境保護など、多くのメリットをもたらします。一方で、取引先との調整や従業員教育、初期導入コストなどの課題もあります。

また、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応、データセキュリティーの確保など、法的要件や安全性にも十分な注意を払う必要があります。

Bill Oneでは、請求書の受領と発行、それぞれの業務を効率化することができます。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One(請求書受領)の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One(債権管理)の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。