- 領収書

経費とは?計上できる費用や税金との関係・効率的な精算業務について解説

公開日:

更新日:

経費とは経常費用を略した言葉で、企業が事業活動をおこない利益を生む過程で使用される費用のことです。

経費を正しく計上することにより節税効果を発揮できるなど、大きなメリットがありますが、適正に管理ができていなければ、税法上のペナルティーの対象になるといったリスクも発生します。

この記事では経費に関する基礎的な知識を解説し、従来のアナログな経費業務の課題や経費精算業務を効率化する方法について解説します。

経費とは?経費で落とすの意味

経費とは事業活動に使われたお金のことで、利益を得るために使用される費用を指します。経費の具体的な例としてわかりやすいものは、オフィスの家賃や、社用の携帯電話の通話料、通勤や出張の交通費、取引先との関係強化のための接待費用などが挙げられます。

経費を計上するメリット

経費計上により得られるメリットは節税効果です。企業に課される税金は、売上高を基準に課されるのではなく、売上高から必要経費を差し引いた所得をもとに算定されます。売り上げを上げるために使用した費用を漏れなく計上すれば、税額の算定基礎である所得が抑えられ、結果として納める税金も少なくて済むのです。

経費を計上するデメリット

一方で経費を計上するデメリットは、利益が減少してしまうことです。

経費を計上すれば所得が抑えられ節税できますが、同時に会計上の利益は減ってしまいます。そのため銀行からの借り入れなどで財務状況を外部に見せる場合、不都合が生じることも考えられるのです。

また、経費を計上するには経理処理が必要になるため、業務コストも発生します。

経費計上できる費用と税金

ここでは、経費として計上できる費用と税金を確認していきましょう。経費を計上する際には、その性質に応じた勘定科目が用いられます。

なお、使用する勘定科目は、原則変えてはいけないとされています(企業会計における継続性の原則)。

経費計上できる主な費用

経費に計上できる主な費用は、以下のものが挙げられます。

人件費 | 人の雇用に関する費用 |

|---|---|

地代家賃 | オフィスの家賃や駐車場代 従業員の社宅家賃等 |

消耗品費 | 文房具や用紙等の消耗品購入費や、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の備品等 |

旅費・交通費 | 従業員の通勤や出張等移動にかかる旅費 |

水道光熱費 | 電気代・ガス代・水道料金など |

通信費 | 通話料・インターネット費用・切手代など |

広告宣伝費 | 広告に関わる費用(チラシ・Webサイト・看板など) |

交際費 | 顧客との関係強化に使用した費用(接待・贈答品など) |

経費計上できる主な税金

経費計上できる税金には以下のものがあります。税金を経費計上する際には、租税公課という勘定科目が用いられます。

印紙税 | 契約書等に貼付する印紙代 |

|---|---|

登録免許税 | 土地・建物の登記手続に課される税金 |

固定資産税 都市計画税 | 土地や家屋などの固定資産が所在する市町村から課される税金 |

法人事業税 | 利益に対し事業所の所在する都道府県から課される税金 |

事業所税 | 人口30万人以上の都市等で事業を営む法人に課される税金 |

不動産取得税 | 土地・建物等を購入した際に課される税金 |

自動車税 | 車両(社有車)の所有・取得に課される税金 |

消費税 | サービスの購入・仕入れ等にかかる消費税 |

経費計上できない費用と税金

基本的に事業活動に直接関係ないものは、経費としては計上できません。誤って計上した場合はペナルティーの対象になります。

経費計上できない主な費用

経費計上できない費用は以下のものが挙げられます。

事業に関係のない支出 | 従業員がプライベートで購入した物品や飲食代等 |

|---|---|

未使用の消耗品 | 会社にストックしてある事務用品・備品等 |

余剰在庫 | まだ販売していない商品 |

罰金や過料 | 交通違反の反則金等 |

経費計上できない主な税金

経費として計上できない税金は、以下のものがあります。

法人税 | 法人の所得に対する税金 |

|---|---|

各種加算税 | 納付の遅れや申告漏れによる加算税 |

不適切な経費計上をした場合のペナルティー

故意・過失に関わらず、本来納めるべき税金を納めなかったり、過少申告をした場合はペナルティーを受けます。税務調査で不適切な会計処理として発見されることもあり、場合によっては企業としての信用に関わってくるため、経費は正しく計上しなくてはなりません。

過少申告加算税

過少申告加算税は、本来納めるべき税額より少なく申告した場合のペナルティーです。本来納めるべきであった正しい税額との差額に対して、10%がペナルティーとして追徴課税されます。また、追加で納める税額が、最初の申告額か50万円のいずれかを超えている場合は、超えた部分に対し5%が加算されます。

無申告加算税

無申告課税は本来納めるべき税金があったにもかかわらず、納めていなかった場合のペナルティーです。

原則として、本来納付すべきであった税額に対し、15%がペナルティーとして追徴課税されます。また、納付すべき税額が50万円を超えている場合は、超えた部分に対し5%が加算されます。

ただし、税務調査で指摘される前に自己申告した場合は、追徴課税が5%に軽減されます。

不納付加算税

不納付加算税は、源泉徴収した所得税を納付期限までに納めなかった場合のペナルティーです。原則は納付額の10%が加算されますが、税務署から指摘を受ける前に自主的に納付した場合は5%に軽減されます。直近1年間に納付漏れがなく、納付期限から一カ月を経過する前に納めた場合は、不納付加算税は課されません。

重加算税

過少申告加算税や無申告加算税、不納付加算税の対象となった際に、故意に事実を隠ぺいしたり、申告を怠ったりした悪質なケースにおいて、これらの税の代わりに課されるものです。それぞれの対象となる加算税により追徴課税率が異なります。

過少申告加算税 | 追加本税の35% |

|---|---|

無申告加算税 | 本来納めるべき税額の40% |

不納付加算税 | 本来納めるべき税額の35% |

正確な経費管理の重要性

経費の適切な管理は、企業の財務健全性と法令遵守に直結します。不適切な経費計上は、前述のようなペナルティーのリスクだけでなく、企業の信用失墜にもつながりかねません。そのため、経費管理では漏れなく正確に記録することが鉄則となります。

しかし、従来のアナログな経費管理手法では、この正確性を担保することが困難です。人為的ミスや記録の遅延、証憑の紛失など、さまざまな要因が正確な経費管理を妨げる可能性があります。そこで、より効率的かつ正確な経費管理の方法を検討する必要が出てきます。

次のセクションでは、アナログな経費精算処理の具体的な問題点を見ていきます。

アナログな経費精算処理の問題点

手作業によるアナログな経費精算では、精算する従業員と経費処理をおこなう経理担当者、双方に業務負荷が発生します。手間とコストがかかるだけでなく、正確性が担保されず不正の原因にもなりかねません。

ここでは、アナログな経費精算の問題点を5つ紹介します。

- 経費精算業務に手間がかかる

- 経費の可視化が難しい

- 会計システムへの入力ミスが起きやすい

- コンプライアンス上の課題

- 小口精算では不正のリスクがある

1.経費精算業務に手間がかかる

経費を使用した従業員は、立替えた経費の領収書を添付して稟議を回し、承認を得なければなりません。出張等が多く頻繁に立替えが発生する人は、経費精算だけでもかなりのボリュームになるでしょう。

精算をおこなう経理側も、チェックや不備の差し戻しなど業務が煩雑になり時間を取られてしまいます。従業員数の多い企業ではかなりの業務量となり、経理の負担が増大、振込手数料も大きな金額になってしまいます。

2.経費の可視化が難しい

経費精算から処理をしている過程では、紙の領収書が蓄積していくだけで、経費の使用状況がリアルタイムで把握できません。すべての精算が終わり、会計システムへの入力が済むまで、経費発生の全体像が把握できないのです。経費の可視化が難しく、管理上の問題に発展する可能性が高くなります。

3.会計システムへの入力ミスが起きやすい

アナログな経費精算においては領収書と稟議書を目視しながら、会計システムに手入力していかなくてはなりません。当然ミスは起こりやすくなります。2名以上でダブルチェックをおこなうなど、チェックのためのコストが発生します。しかし、それでも100%の正確性を担保するのは難しいといわざるを得ません。

4.コンプライアンス上の課題

アナログな経費精算は管理が後手に回りがちで、コンプライアンス上の課題が解決しにくい点も問題です。インボイス制度など法改正の際には、対応に手間がかかり対策が遅れてしまいます。また、領収書の紛失など税法上のリスクも常に隣り合わせです。監査が入った場合なども紙の証憑を検索する必要があり、対応が煩雑になります。

5.小口精算では不正のリスクがある

小口精算で現金を預けるケースでは日々現金の管理が発生するため、管理者には負担が生じます。また、現金が手元にあるため、横領など不正の温床になりがちです。リスク回避のために定期的なチェックが必要になるなど、管理コストも発生します。

経費精算を効率化する方法

アナログな経費精算は経理処理を煩雑にするばかりでなく、不正の温床にもなりかねないため、できる限り早急に改善することが望ましいでしょう。経費精算を効率化する方法はいくつかありますが、代表的なものを3つ紹介します。

- 経費精算用のテンプレートの利用

- 法人カードの配布

- 経費精算システムの導入

1.経費精算用のテンプレートの利用

従業員が経費精算する際に共通のテンプレートを利用することで、精算事務を簡略化できます。Web上の無料ツールでもよいので使用するテンプレートを決め、すべての従業員が同じ精算フォーマットを使用するようにします。フォーマットに入力すれば自動計算されるため、計算ミスが起こりにくくなるだけでもかなり楽になるでしょう。

2.法人カードの配布

法人カードを配布すれば、現金による立替えがほぼなくなるため、経費精算の手間は大幅に省けます。経理としてはカード会社に支払いを一本化できるため、従業員に個別に振り込む作業はなくなります。従業員と経理双方の手間が省けるだけでなく、振込手数料も大幅に削減できるため、法人カードを利用する企業が増えているのです。

3.経費精算システムの導入

経費精算システムを導入すれば紙の領収書のやり取りや、手作業による入力を削減できます。領収書紛失や入力ミスを限りなく減らせるでしょう。領収書を画像でアップロードするなど精算の手間も軽減され、承認の流れもスピードアップします。システム上で経費の使用状況がリアルタイムで可視化できるため、管理もしやすくなるでしょう。

法人カードや経費精算システム導入による効率化のメリット

法人カードや経費精算システムの導入は、経費精算業務の省力化において、多くの企業で導入されている手法です。

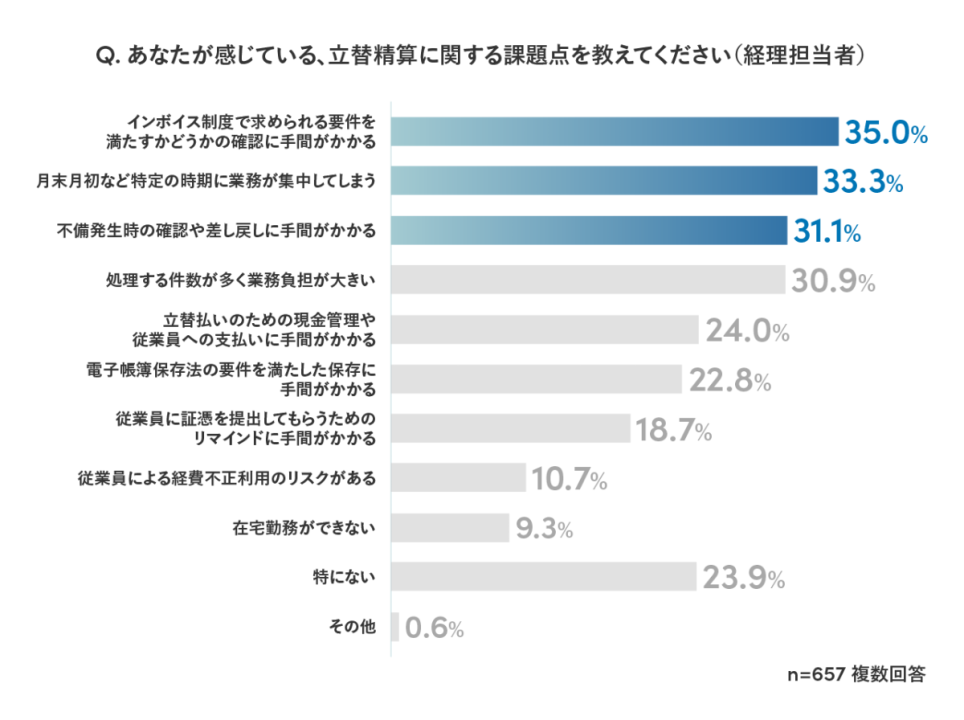

Sansan株式会社の調査によると、立替経費精算は1社当たり平均月間1500件発生しており、100時間を要するボリュームのある業務となっています。同調査では経理担当者が抱える課題も調査し、結果は以下のようになりました。

参照:Sansan株式会社「Sansan「経費精算に関する実態調査」を実施~インボイス制度で負担増、一社あたり月1500件の立替が発生。約3割が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答~」

調査結果からもわかる通り、多くの経理担当者はインボイス制度の要件確認や、不備の差し戻しに手間を取られ、しかも煩雑な業務が一気に集中するという課題に直面しています。

こうした課題の解決策として、法人カードの配布とシステムによる精算処理の一元化が一般的になってきているのです。ここでは法人カードのメリットを4つ紹介します。

- 従業員の立替を廃止できる

- 精算業務の効率化・コスト削減が図れる

- 経費の管理・処理がしやすい

- ガバナンス強化が図れる

1.従業員の立替を廃止できる

法人カードを配布することにより、従業員は立替によって手元の現金が不足するといったことから解放されます。領収書紛失や精算忘れによる自己負担も発生しにくくなるでしょう。個人名義のクレジットカード利用によるポイント付与の問題など、好ましくない状況が改善できるメリットがあります。

2.精算業務の効率化・コスト削減が図れる

従業員にとっては経費精算の手間が大幅に省けるため、空いた時間を他の業務にあてることができるでしょう。経理部門にとっては、紙の領収書の回収や突き合わせの作業がなくなります。支払いについても一本化できるため、省力化が図れるとともに、個人への振込みがなくなり手数料の削減にもつながるのです。

3.経費の管理・処理がしやすい

経費精算システムと法人カードが導入されれば、経費の管理と処理の精度が高まる点もメリットです。システム上で経費の使用状況がリアルタイムに把握できれば、全社的な経費管理も容易におこなえます。また。処理においても利用明細と証憑の突き合わせが自動化できるなど、大幅な省力化が見込めるでしょう。

4.ガバナンス強化が図れる

法人カードを導入すれば小口現金を廃止でき、現金のリスクを限りなく減らせます。また、経費の使用状況が一元的に管理されリアルタイムで把握できれば、従業員に対する牽制が効くようになります。効率化だけでなくガバナンスの強化も図れる点が、法人カードと経費精算システムを導入する大きなメリットといえるでしょう。

まとめ

今回は経費の基本的な概念から、経費管理の重要性、そして効率的な経費精算の方法まで幅広く解説しました。

従来のアナログな経費管理手法では、手間とコストがかかるだけでなく、正確性の担保も難しく、不正のリスクも存在するなど、多くの課題を抱えています。これらの課題を解決するのが、法人カードの活用と経費精算システムの導入です。これにより、業務効率化やコスト削減、ガバナンス強化、不正リスク抑制など、多くのメリットが期待できます。

クラウド経費管理サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 1か月あたりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費管理サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。