- 請求書

請求書の仕訳方法とは?効果的な経理処理のための方法を解説

公開日:

請求書の仕訳は、企業の経理処理において非常に重要なプロセスです。正確な仕訳を行うことで、財務状況の把握や経費管理がスムーズに行えるようになります。本記事では、請求書の基本的な仕訳方法から、効率的な経理処理のための具体的な手法までを詳しく解説します。

請求書の仕訳とは

請求書の仕訳とは、サービスや商品を売買した時の経理処理を指します。例えば、自社が取り扱うサービスや商品を売った場合や、外部のサービスや商品を購入した場合に帳簿へ記載する業務です。

請求書の仕訳には、商品などを売った時の「請求書の発行」、商品などを購入した時の「請求書の受領」の2通りがあります。

仕訳の定義と重要性

仕訳とは、企業の経済活動を借方と貸方に分けて記録する会計上の基本的な処理です。企業や個人事業主が実施したすべての取引を適切な勘定科目に振り分け、複式簿記の原則に基づいて記録することです。

損益計算書や貸借対照表、確定申告書類などの決算書類を作る際に必要となるため、会計処理の基本と言えます。

仕訳に間違いがあると決算や確定申告ができないため、制度やルールを正確に把握しておくことが大切です。

請求書を仕訳する理由

請求書の仕訳は、企業のお金の流れを正確に記録する重要な作業です。主な目的は、お金の出入りを漏らさず把握し、企業の財務状況を正確に理解することです。これにより、適切な経営判断のための情報を得ることができます。

また、法律や会計のルールを守り、税金の申告を正確に行うためにも仕訳は欠かせません。さらに、適切な仕訳を通じて、不正や間違いを早く見つけることも可能になります。

このように、正確な仕訳は単なる経理作業ではなく、企業の健全な運営と成長を支える基礎となります。これにより、企業の持続的な発展につながります。

請求書の受領から仕訳までの具体的な手順

企業の財務管理において、受領した請求書の処理は極めて重要なプロセスです。正確な財務記録の維持と効率的な経理処理を行うため、請求書の受領から仕訳までには幾つかの重要なステップがあります。以下に、その具体的な手順を解説します。

- 請求書の受領と確認

- 必要な情報の抽出

- 承認と回覧

- 仕訳の入力

1.請求書の受領と確認

企業に請求書が届いたら、まずは初期確認を行います。請求書は専用Webサイト、電子メール、郵送などさまざまな形式で届くため、各受領方法に適した処理をしなければなりません。

受領後、担当者は請求書の基本情報(宛名、発行元、日付など)を精査し、支払依頼書を作成します。この初期段階での正確な確認が後々の処理を円滑に進めるための重要な工程となります。特に、取引内容との整合性や金額の正確性を確認することで、後の会計処理におけるエラーを未然に防ぐことができます。

2.必要な情報の抽出

請求書が届いたら、対象のサービスや商品が納品されているか確認し、請求書から必要な情報を抽出して内容に問題がないか確認します。主な確認項目としては、次の通りです。

確認項目 | 説明 |

|---|---|

請求書の宛名 | 部署名があっているか確認します 各部署を代表して、会計部門にすることも可能です |

発行事業者 | 事業者名があっているか確認します。 初めて取引する相手の場合は、社内の資料と照合して確認する方法です |

請求書の発行日 | 請求書の発行日付が正しいか確認します。 発行と取引がずれている場合は、理由を確認してください |

取引の日付 | 取引した日付が、当該部門の認識と相違ないか確認します。 取引した日付よりも、請求書発行日が後になることが一般的です |

取引内容と金額 | 取引内容と金額が、当該部門と認識と一致しているか確認します。従量課金制のサービスや商品の場合は、利用量も確認してください |

消費税 | 消費税の適用税率が正しいか確認します |

支払期限 | 支払期限が適切かどうかを確認します。支払期限までが短い場合は、先方との調整が必要です |

振込手数料と振込先の口座 | 振込手数料の負担者が契約内容と一致しているか、前回の口座と同じかを確認します |

添付資料 | 請求書の内容と添付資料が同じか確認します |

3.承認と回覧

請求書の内容に問題がなければ、社内の承認プロセスに進みます。通常、検収書控えや納品書と共に請求書を綴じ、関係部門の上長に回覧して承認を得ます。

この過程で、取引の妥当性や予算との整合性なども確認されます。承認プロセスは企業によって異なりますが、透明性と正確性を確保するための重要なステップです。

4.仕訳の入力

承認を得た請求書は、会計システムに入力します。この段階で、取引を適切な勘定科目に分類し、仕訳を行います。

仕訳では、取引を「借方」と「貸方」に分けて記録します。「借方」は資産の増加や負債・収益の減少を、「貸方」は資産の減少や負債・収益の増加を表します。正確な仕訳は、企業の財務状況を適切に反映するために不可欠です。

請求書の発行から仕訳までの具体的な手順

請求書を発行しただけでは仕訳(会計処理)は必要ありません。仕訳が必要になるのは、実際に商品やサービスを提供したとき、または代金の入金があったときです。

以下では、請求書を発行してから仕訳を行うまでの具体的な手順を解説します。

1.請求書の作成

まずは、自社の提供する商品などの代金支払いを求めるために請求書の作成を行います。請求書には以下の情報を正確かつ明確に記載する必要があります。

- 取引先企業の名称

- 請求書の発行元企業の名称

- 取引の年月日

- 取引の内容

- 金額(税込)

- 支払期日

- 問い合わせ先

また、継続して取引している相手先の場合は、前回の請求金額に対して「支払い済みの金額」「未払い金額」も記載することがあります。

正確な請求書を作成することは、スムーズな代金回収と良好な取引関係の維持に不可欠です。

2.承認プロセス

請求書を作成したら、発行前に社内の承認を得る必要があります。通常は上長や経理担当者の承認が求められ、案件によっては複数の承認者が関与することもあります。

この承認フローによって請求内容の正確性が確認され、不正や誤りを防ぐ役割を果たすため、承認者は取引内容、金額、条件などを確認します。

全ての必要な承認を得て初めて請求書の発行が可能となります。

3.請求書の発行と送付

請求書の送付方法には、電子送付と紙での郵送があります。電子請求書は即時性と効率性に優れていますが、セキュリティー面での配慮が必要です。取引先によってはタイムスタンプや電子署名を求められることがあります。

紙の請求書を郵送する場合、請求書は「信書」に該当するため、原則として郵便局のサービスを利用しなければならず、宅配便は利用できません。

企業は取引先との関係や業界慣行を考慮し、適切な方法を選択しましょう。

4.仕訳の入力

サービスや商品を発送したり、入金があったりした場合は、会計帳簿に仕訳をします。サービスや商品の提供時、または入金時に適切な会計処理を行いましょう。

後払いの場合、サービスや商品の提供時に売上と売掛金を計上し、入金時に売掛金を消し込みます。前払いの場合は入金時に前受金として計上し、サービスや商品提供時に売上に振り替えます。

入金確認後は領収書を送付し、必要に応じて収入印紙を貼付します。5万円未満の取引では通常印紙は不要ですが、取引内容により異なる場合があります。

5.記録の保管

請求書を発送したら、きちんと保管をしておきましょう。原本を写した「請求書控え」を作成することで、後から取引内容を見る際に便利となります。請求書控えは、「入金済み」と「未入金」で分けてファイリングすることで、取引の状況を把握しやすくなります。

請求書は法律で決められた保管期間があります。原則として法人は7年間、個人事業主は5年間保管する必要があります。

紙の請求書はコピーを取るか、スキャンしてパソコンに保存します。最初から電子請求書であれば、そのままPCに保存できます。ただし、電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」における保存要件を満たす必要があります。

請求書の仕訳を行う際のポイント

請求書の仕訳は、最終的には損益計算書や貸借対照表などの決算書にまとめられます。正しい仕訳が重要です。

ここでは、請求書の仕訳のポイントについて紹介します。

- 適切な勘定科目の選定

- 日付・金額・取引先情報を正しく入力

- 発生主義会計の原則の適用

- 税務要件の確認と適切な計上

- 内部監査とダブルチェックの実施

- その他チェックすべき要件の確認

- 仕訳を効率化するツールの活用

1.適切な勘定科目の選定

勘定科目は、企業のお金の動きを記録するための「分類項目」です。例えば、文房具を買ったら「消耗品費」、商品を売ったら「売上」といった具合です。適切な勘定科目を使うことで、企業の取引を正確に分類し、記録することができます。

企業は自由に勘定科目を決められますが、誰が見てもわかりやすい一般的な名称を使うのが良いでしょう。また、お金の出入りは必ず「もらう側」と「払う側」の両方を同じ金額で記録します。これを「複式簿記」と呼びます。

2.日付・金額・取引先情報を正しく入力

請求書の仕訳では、日付、金額、取引先の情報を正確に記録することが非常に大切です。

日付を間違えると、取引が別の会計期間に入ってしまう可能性があります。例えば、3月決算の企業が3月31日の取引を4月1日と誤記すると、決算に影響が出ます。

金額の間違いは、利益や税金の計算を狂わせる原因になります。わずかな入力ミスでも、大きな問題につながる可能性があるので注意が必要です。

取引先の名前は、いつも同じ書き方で入力しましょう。例えば、「株式会社」を常に「(株)」と略すなど、統一したルールを決めておくと、後で情報を探すときに便利です。

3.発生主義会計の原則の適用

発生主義会計とは、お金の出入りではなく、取引が実際に起きた時点で記録する方法です。例えば、3月に商品を売っても代金を4月に受け取る場合、売上は3月の記録となります。

この方法を使うと、企業の実際の経営状況がより正確に分かります。各月の売上や費用が適切に計上されるので、正確な利益計算ができ、経営判断に役立ちます。

ただし、長期にわたる業務や将来のコスト見積もりなど、判断が難しいケースも存在します。その際には、企業の基準や方針に基づいて対応します。

4.税務要件の確認と適切な計上

正確な会計処理は、税務申告の根幹です。記録の漏れや過少申告には十分注意が必要です。決算書、帳簿、そして預金通帳が一致しているかを確認し、仕入金額が適切かどうかも慎重に確認ください。

前年比で大きな変動がある場合は、その理由を明確に説明できるよう準備しておくことが重要です。これらの注意点を守ることで、税務調査への対応が円滑になり、適正な税務申告が可能となります。

5.内部監査とダブルチェックの実施

請求書の仕訳では、何らかのミスが発生してしまう可能性があります。どんなに経験豊富で知識がある担当者でも、ミスを完全に防ぐことは不可能でしょう。これを防ぐ効果的な方法が、ダブルチェックです。

具体的には、最初に一人が仕訳を行い、その後に別の担当者が内容を確認します。この二重の確認プロセスにより、ミスが発見されやすくなり、より正確な会計処理が実現します。

また、定期的な内部監査と組み合わせることで、仕訳の質と信頼性が向上し、財務報告の精度が高まります。この仕組みを日常的に実践することで、ミスの早期発見と修正が可能となり、長期的には会計業務の効率化と品質向上につながります。

6.その他チェックすべき要件の確認

請求書の仕訳でチェックすべきその他の要件としては、次の項目があります。

チェックすべき要件 | 説明 |

|---|---|

売掛金の金額が合わない場合 | 帳簿と売掛金の金額が合わない場合、帳簿のミスだけでなく、実際の入金のミスも考えられます。そのため、入金した先方に確認するのが良いでしょう。 入金ミスの場合、迅速に対応しないと計上金額にずれが発生してしまいます。 |

売掛金の管理 | 売掛金には期間が設けられています。期間内に回収しないと、企業経営にとって大きな妨げとなるでしょう。 支払期日を設定し、期日を超えた場合は取引先に催促するなどの手順を決めておくのが有効です。 |

請求発生月の明記 | 帳簿には請求発生月を記載するのが良いでしょう。請求発生月を記載せず、金額や勘定科目だけの記載だった場合、消し込み時にどれが該当するのか分からなくなるためです。 |

7.仕訳を効率化するツールの活用

現在は効率化と正確性向上のためのツールが多く存在し、企業で導入されています。多くの会計ソフトウェアやクラウドサービスが、仕訳の自動化や銀行データとの連携、電子請求書の取り込みなどの機能を提供しており、これらのツールを使用することで作業時間の短縮や人為的ミスの削減、データ分析を行うことが可能です。

まとめ

この記事では、請求書の仕訳方法と効率的な経理処理の方法を説明しました。仕訳は企業のお金の流れを正確に記録する大切な作業です。間違えると確定申告ができないなど、大きな問題につながります。

正しい仕訳をするには、適切な勘定科目を選ぶこと、取引が起きた時点で記録すること、金額や日付を正確に入力すること、税金のルールを守ること、そして複数の人でチェックすることが大切です。

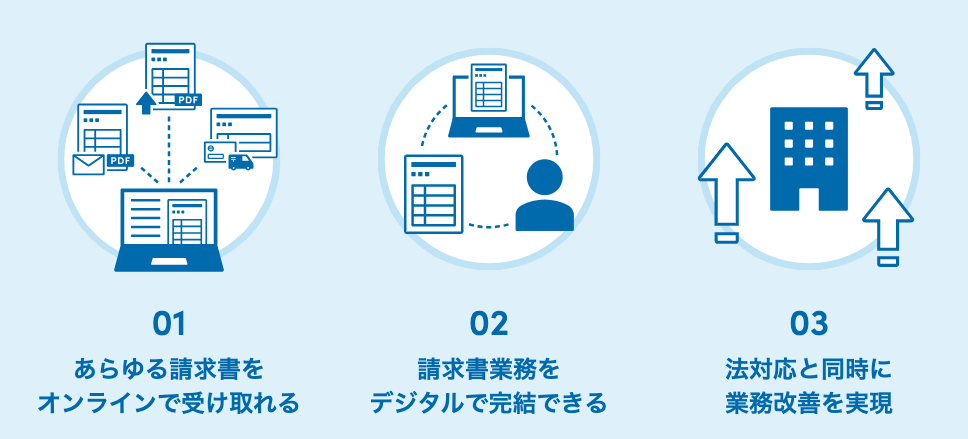

インボイス管理サービス「Bill One」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill Oneの特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One

請求書受領から、月次決算を加速する

インボイス管理サービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。