- 経費精算

インボイス制度における経費精算の変更点は?注意点などを解説

公開日:

2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入され、買い手が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として適格請求書(以下、インボイス)の入手と保存が必要になりました。

この記事では、インボイス制度導入による経費精算の変更点を紹介したうえで、対応方法を説明します。

インボイス制度による経費精算の変更点

インボイス制度が導入されたことで、社内の経費精算には以下のような変更点が生じました。

- インボイス発行事業者登録の有無の確認が必要になった

- 3万円未満の取引も証憑等の保存が必要になった

- 帳簿の記載方法が変更になった

- 立替金精算書の作成と保存が必要になった

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

インボイス発行事業者登録の有無の確認が必要になった

インボイス制度がスタートしたことで、経費精算の際に、インボイス発行事業者登録の有無の確認が必要になりました。該当するかどうかは、領収書から判断します。

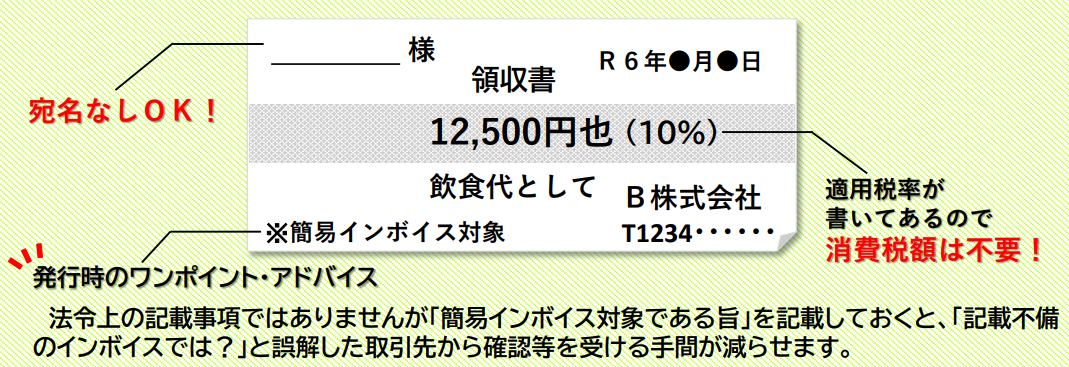

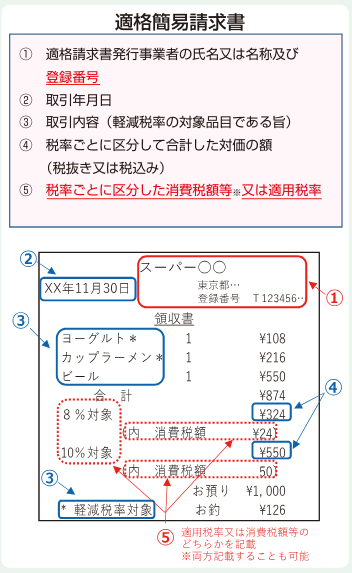

適格簡易請求書(簡易インボイス)として発行された領収書には、以下の項目の記載が必須です。

- 発行者の氏名・名称(事業名)

- 登録番号

- 取引年月日

- 取引の内容(軽減税率対象の有無)

- 税抜・税込金額の合計額

- 適用税率(10%・8%)または消費税額等

インボイスに該当するかどうかにより仕入税額控除の可否が変わるため、経費精算の処理にあたっては領収書等の仕分けを行います。また、発行側の不備の可能性もあるため、上記の項目で記載漏れがないかのチェックも必要です。登録番号は記入されているが適用税率の記載がないなど、一部に漏れがあった場合には発行事業者へ確認します。

3万円未満の取引も証憑等の保存が必要になった

以前は、3万円未満の取引であれば、領収書がなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除が可能でした。しかし、インボイス制度の導入により、一定の条件を満たさない限り領収書の保存が必要です。これは適格事業者に該当しない場合も含み、数百円程度のオフィス用品を購入した場合であっても領収書を保存しなければなりません。

ただし、以下の場合は一定の事項を記載した帳簿の保存のみで良いとされており、領収書の保存は不要です。

- 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

- 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券などが使用の際に回収される取引(ただし、1に該当する取引を除く)

- 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

- 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得

- 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

- 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源および再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

- 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機による商品の購入等

- 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

- 従業員などに支給する通常必要と認められる出張旅費など(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)

また、一定規模以下の事業者への負担軽減措置として、基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、インボイス制度施行の2023年10月より6年間、税込1万円未満の課税仕入れであれば帳簿への記載のみで仕入税額控除が可能です。

インボイス制度により領収書の保存有無の細かな決まりが増えたため、経費精算時は取り扱いに十分な注意が必要です。自社が軽減措置適用の事業に該当するかなども把握したうえで、適切に保存しましょう。

帳簿の記載方法が変更になった

インボイス制度の導入で、場合によっては記帳の方法の変更も必要です。帳簿の記載方法は、領収書などの種類や、取引内容が仕入税額控除の要件にあてはまるかどうかによって変わります。

【仕入税額控除の要件に該当する取引の場合】

仕入税額控除の要件に該当する取引の場合、以下の項目を帳簿に記載します。

- 発行事業者の氏名・名称

- 取引年月日

- 取引内容・税率

- 課税仕入れに係る支払対価の額

<例>

取引日 ××年 | 摘要 | 税率 | 借方 | 貸方 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

月 | 日 | 勘定科目 | 金額 (円) | 勘定科目 | 金額 (円) | ||

11 | 25 | 〇〇株式会社 書籍 | 10% | 図書費 仮払消費税等 | 2,000 200 | 現金 | 2,000 |

11 | 25 | 〇〇株式会社 食料品 | 8% (軽減) | 仕入 仮払消費税等 | 1,500 120 | 現金 | 1,620 |

■仕入税額控除の経過措置期間の取引の場合

インボイス制度開始後、6年間の経過措置が設けられています。この期間中は、免税事業者などからの仕入についても50~80%の仕入税額控除が可能です。経過措置期間の記帳方法は以下の2つが考えられます。

- 仕入税額控除ができない分を費用に上乗せする

- 仕入税額控除ができない分を雑損失などに振り替える

<例>

ここでは、80%の控除期間中に、免税事業者より税込22,000円の仕入金額があった場合を例に解説します。

<1.消費税額控除を受けられない分を費用に上乗せ>

取引日 ××年 | 摘要 | 借方 | 貸方 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

月 | 日 | 勘定科目 | 金額(円) | 勘定科目 | 金額(円) | |

11 | 25 | 〇〇商店 (80%) | 仕入(10%) 仕入(対象外) 仮払消費税等 | 20,000 400 1,600 | 現金 | 22,000 |

<2.仕入税額控除を受けられない分を雑損失などに振り替え:取引時>

取引日 ××年 | 摘要 | 借方 | 貸方 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

月 | 日 | 勘定科目 | 金額(円) | 勘定科目 | 金額(円) | |

10 | 25 | 〇〇商店 (80%) | 仕入 仮払消費税 | 20,000 2,000 | 現金 | 22,000 |

<2.仕入税額控除を受けられない分を雑損失などに振り替え:決算時>

取引日 ××年 | 摘要 | 借方 | 貸方 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

月 | 日 | 勘定科目 | 金額(円) | 勘定科目 | 金額(円) | |

3 | 31 | 雑損失 | 雑損失 | 400 | 仮払消費税等 | 400 |

立替金精算書の作成と保存が必要になった

従業員が経費を立て替えた場合、領収書の宛名が従業員の名前になっていることがあります。その場合、仕入税額控除を受けるためには、インボイスとあわせて、法人名を記載した「立替金精算書」の作成・保存が必要です。

従業員名が入った適格請求書と、法人名が入った立替精算書をあわせて保存することで、課税仕入れに関するインボイスを保存したとみなされます。

インボイス制度下における経費精算の注意点

インボイス制度の開始により、仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイスの保存が必要になりました。しかし、以下の2つのケースでは、インボイスがなくても仕入税額控除を受けることが可能です。

- 簡易インボイスで仕入税額控除が可能な取引

- 適格請求書の発行がなくても仕入税額控除が可能な取引

それぞれ詳細を解説します。

簡易インボイスで仕入税額控除が可能な取引

国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」(2023)

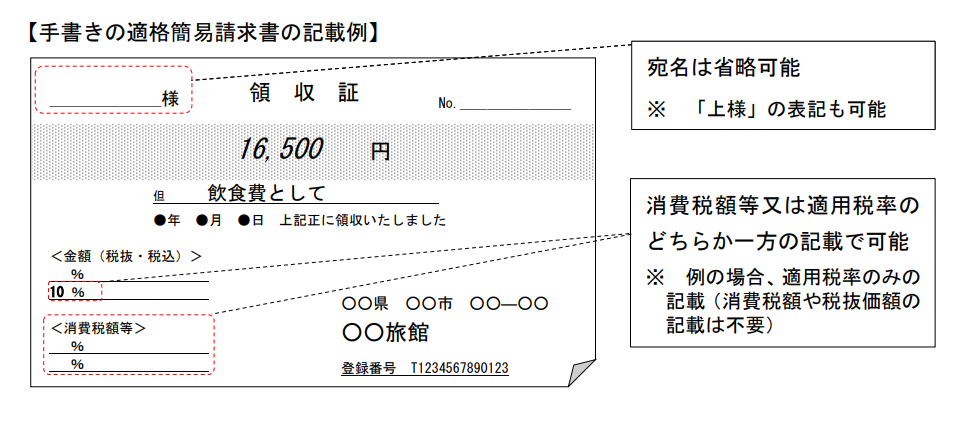

簡易インボイス(適格簡易請求書)は、通常のインボイスよりも簡略化した記載が認められた書類です。

具体的な例として、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど飲食店や小売店での取引が挙げられます。これらの場で発行されるレシートや領収書は、通常請求書として発行されません。

しかし、インボイス制度においては、必要な情報が記載されてさえいれば、レシートや領収書でも簡易インボイスとして扱うことができます。手書きのものであっても問題ありません。

国税庁「手書きの領収書による適格簡易請求書の交付」(2023)

適格簡易請求書を発行できるのは以下の事業者です。

|

引用:国税庁「適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き」(2023)

簡易インボイスは、通常のインボイスと同様、一定期間の保存が義務付けられています。記載項目を確認し、要件を満たしていることを確かめる必要がある点も、通常のインボイスと同じです。

適格請求書の発行がなくても仕入税額控除が可能な取引

適格請求書や登録番号なしでも、帳簿に記載するだけで仕入税額控除が可能な取引があります。以下の取引は帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能です。

|

なお従業員が立て替えた出張費に関しては、3万円以内の上限はありません。

まとめ

インボイス制度の開始により、経理担当者は領収書の仕分けや記載項目の確認など、従来より業務負荷が高まりました。インボイス制度を機に、経理業務が煩雑しているケースは少なくありません。

インボイス制度への対応がまだ完了していない事業者は、「受領したインボイスを効率的に処理する仕組み」を早急に整える必要があります。そこで経費精算に関する経理業務を効率化できる「Bill One」がおすすめです。

- 経費精算業務をオンラインで完結できる

- 経費の申請から内容確認、承認、領収書の保管まで経費精算に必要な作業をすべてオンラインで対応できるようになる

- 全社の経費をクラウド上で一元管理することで、申請遅れや申請漏れを防ぐとともに不正利用のリスクを低減できる

- 立替経費精算をなくせる

- 経費精算用の法人カード(Bill Oneビジネスカード)を従業員に支給することで、従来の立替精算そのものをなくすことができる

- 利用明細が即時にBill One上に反映され、領収書の提出もスマートフォンで撮影してアップロードするだけで完了

- 従業員の口座への入金や現金の受け渡しも不要になる

- インボイス制度に対応

- 領収書が適格請求書の要件を満たしているかをシステム上でチェック

- 国税庁のデータベースを用いて登録番号を自動照会

- 税区分に分けた消費税額をデータ化し自動で管理

インボイス制度に限らず、法改正のたびにBill Oneのシステムが対応します。業務フローの変更やシステム改修を行う必要がなくなるため、経理業務の大幅な工数削減を実現できるでしょう。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費管理サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。