- インボイス制度

デジタルインボイスとは?導入のメリット4つと電子インボイスとの違いを解説

公開日:

更新日:

2023年10月1日から開始されたインボイス制度。それにともない、多くの企業でデジタルインボイスへの対応が課題となっています。

この記事では、デジタルインボイスの基本情報をはじめ、従来の請求書や電子インボイスとの違い、導入による業務効率化やコスト削減などのメリットを解説します。さらに、具体的な導入手順や補助金制度の活用方法もわかりやすく紹介します。

デジタルインボイスを業務改善のチャンスに変えるため、ぜひ参考にしてください。

請求書をクラウドで一元管理

デジタルインボイスとは?

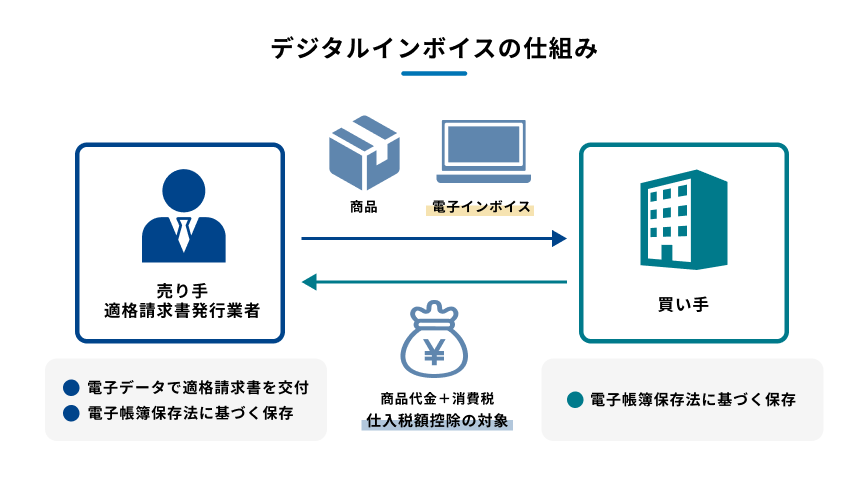

デジタルインボイスとは、国税庁が推奨する適格請求書の標準規格「Peppol(ペポル)」に準拠した電子インボイスのことです。Peppolは国際的な標準規格であるため、国内だけでなく海外との取引でも、請求書処理の効率化や正確性の向上が期待できます。

インボイス制度の詳細については以下の記事を参考にしてください。

Peppolの詳細については以下の記事を参考にしてください。

デジタルインボイスの概要

デジタルインボイスは、Peppolに基づいて作成される電子インボイスです。Peppolは国際的な標準規格であり、異なるシステム間でも請求書データをシームレスに交換できます。

また、デジタルインボイスはシステムでの自動処理を前提としており、請求書の内容が構造化されたデータで作成されるのが特徴です。そのため、会計ソフトへの自動入力やデータ分析などに活用ができ、業務効率化に大きく貢献します。

紙の請求書の課題

従来の紙による請求書は、郵送や保管の手間がかかり、紛失や破損のリスクがともないます。改ざんされる可能性もあり、セキュリティー面での課題も無視できません。誰がいつ請求書を作成・修正したのか、履歴を追跡することが難しい点も課題といえるでしょう。

こうした紙の請求書のデメリットを解消してくれるのが、デジタルインボイスです。

電子インボイスとの違い

一般に電子インボイスという場合、紙の請求書をPDFなどのデータに変換したものを指します。一方、デジタルインボイスは、システムでの自動処理を前提とした構造化されたデータです。

電子インボイスは、人間が目で見て内容を確認することを前提とするのに対し、デジタルインボイスは、PCが自動的に処理することを前提としています。

具体的には、デジタルインボイスでは請求書番号、請求日、取引先名、金額などの情報をそれぞれタグ付けしてデータ化されます。これにより、会計ソフトなどに自動で取り込める点が電子インボイスとの違いです。

デジタルインボイス導入のメリット

デジタルインボイスの導入は、企業にさまざまなメリットをもたらします。ここでは特に、以下の4つのメリットを紹介します。

- 業務効率化

- コスト削減

- 正確性の向上

- セキュリティーの向上

業務効率化

デジタルインボイスは、請求書処理を自動化します。請求書の発行、送付、受領、データ入力、保管といった一連の業務が自動化することで大幅な時間短縮となり、業務の効率化が可能です。

また、手作業で行っていたデータ入力を自動化すれば、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、従業員満足度の向上にもつながるでしょう。

コスト削減

デジタルインボイスの導入により、紙の請求書にかかる印刷代、郵送費、保管スペースなどのコストを削減できます。また、請求書処理の自動化によって、経理部門の人員削減や、業務効率化による間接的なコスト削減効果も期待できるでしょう。

これらのコスト削減は、企業の収益向上に直結するだけでなく、資源の節約にも貢献し、環境負荷の低減にもつながります。

正確性の向上

デジタルインボイスは、手入力にともなう入力ミスや転記ミスの防止につながります。正確なデータは、経営者が的確な意思決定をするうえで大いに役立つでしょう。

また、デジタルインボイスにより取引先との間で正確な情報を共有すれば、誤解やトラブルを未然に防ぎ、信頼関係を構築することにつながります。

セキュリティーの向上

デジタルインボイスには、電子署名やタイムスタンプなどのセキュリティー技術が用いられており、データの改ざん防止に役立ちます。

また、Peppolには通信経路の暗号化やアクセス制御などのセキュリティー対策が施されているため、情報漏えいリスクの低減も可能です。

デジタルインボイスの導入手順

デジタルインボイスを導入するには、いくつかの手順を踏む必要があります。自社の業務フローや規模に合わせて適切な準備を行いましょう。

対応するソフトの選定

デジタルインボイスを発行・受領するには、対応するソフトウエアが必要です。これらのソフトは、クラウド型、オンプレミス型など、さまざまな種類があります。

- クラウド型:インターネット経由でサービスを利用するタイプ。初期費用が安く、手軽に導入できるのがメリット

- オンプレミス型:自社のサーバーにソフトをインストールして利用するタイプ。セキュリティー面で安心感があり、カスタマイズ性が高いのがメリット

ソフトを選ぶ際は、費用、機能、操作性、サポート体制などを比較検討し、自社の業務規模やニーズに合ったものを選びましょう。会計ソフトや販売管理ソフトなど、既存のシステムとの連携も考慮することが重要です。

社内体制の整備

デジタルインボイスを導入する際は、単にシステムを導入するだけでなく、社内体制の整備も必要となります。

まず、デジタルインボイスに関する社内ルールを策定しましょう。請求書の発行・承認フロー、データの保管方法、セキュリティー対策などを明確に定める必要があります。

次に、従業員への教育を行いましょう。デジタルインボイスの仕組み、操作方法、セキュリティーに関する知識などを習得させ、スムーズな運用体制を構築することが重要です。

さらに、既存の業務フローを見直し、デジタルインボイスに対応したフローに変更する必要があります。たとえば、これまで紙の請求書を発行していた場合は、デジタルインボイス発行のフローを新たに作成する必要があります。

最後に、セキュリティー対策を徹底しましょう。デジタルインボイスは、重要な情報を含むため、適切なアクセス権限の設定、データの暗号化、ウイルス対策など、セキュリティー対策を強化することが重要です。

デジタルインボイス導入時に活用できる補助金制度

デジタルインボイスを導入する際に活用できる補助金制度がいくつかあります。ここでは昨年度に実施された主な補助金制度をご紹介します。

いずれも募集期間は限られていますが、新年度に新規募集が始まる可能性もあるため、インターネット等で定期的に最新情報をチェックしてみてください。(※下表は2025年4月の情報)

補助金制度名 | 概要 | 補助率・補助額 | リンク |

|---|---|---|---|

IT導入補助金 インボイス枠(インボイス対応類型/電子取引類型) | インボイス制度に対応した受発注ソフト等の導入支援 | 補助率:1/2〜4/5 補助額:〜350万円 | |

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 革新的な製品・サービスの開発、生産性を向上させるための設備投資等を支援 | 補助率:1/3〜2/3 補助額:100〜8,000万円 | |

小規模事業者持続化補助金 | 経営計画に基づく販路開拓や業務効率化等を支援 | 補助率:2/3 補助額:50〜200万円 | |

事業継承・引継ぎ補助金 | 事業承継を契機とした、新しい取り組みなどを支援 | 補助率:1/2または2/3 補助額:50〜600万円 |

これらの制度を上手に活用することで、デジタルインボイスの導入コストを抑え、スムーズにデジタル化を進めることができるでしょう。

デジタルインボイス普及の見通し

デジタルインボイスは、業務効率化やコスト削減などのメリットから、今後ますます普及していくことが予想されます。

国内の普及状況

日本国内では、デジタルインボイスの発行は義務化されていません。大企業を中心に任意での導入は始まっていますが、中小企業における普及はこれからの課題です。

しかしデジタル庁やEIPA(デジタルインボイス推進協議会)などの啓発活動を通して、企業のデジタルインボイスへの理解は深まりつつあり、導入を検討する企業も増加しています。

デジタルインボイスの将来性

デジタルインボイスは、企業の競争力強化に大きく貢献する可能性を秘めています。

業務効率化やコスト削減によって、企業はより多くのリソースをコア業務に集中できますし、正確なデータに基づいた経営判断は企業の成長を加速させるでしょう。さらに、セキュリティー強化によって企業の信頼性を高めることもできます。

Peppolは国際的な標準規格であるため、デジタルインボイスは海外企業との取引を円滑化する効果も期待できます。言語や商習慣の違いによる障壁を減らし、グローバルなビジネス展開を促進するでしょう。

デジタルインボイスは、企業にとって、業務効率化、コスト削減、そしてグローバル化に対応するための重要なツールといえます。

デジタルインボイスについてのよくある質問

デジタルインボイスに関して、よくある質問をまとめました。

デジタルインボイスは義務ですか?

2025年1月現在、デジタルインボイスの利用は義務ではありません。

しかし、デジタルインボイスには、業務効率化、コスト削減、正確性向上、セキュリティー強化など、多くのメリットがあります。また、今後、各税法や電子帳簿保存法の改正などにより、デジタルインボイスが義務化、あるいは特例措置の適用を受けるための要件とされる可能性も考えられます。令和7年度税制改正では、早速特例措置の要件とする改正が始まっています。

デジタルインボイスの導入に費用はかかりますか?

デジタルインボイスを導入する際には、Peppolネットワークの利用コストがかかります。具体的な費用は、アクセスポイントの運営事業者によってさまざまです。

またデジタルインボイスに対応するシステムの導入や利用にも費用がかかります。

デジタルインボイスに専用システムは必要ですか?

デジタルインボイスを送受信するには、Peppolに対応したシステムが必要です。

現在、会計ソフト、販売管理ソフト、請求書発行システムなど、さまざまな種類のソフトがPeppolに対応しています。さまざまなソフトを比較検討して、自社のニーズに合ったものを選びましょう。

まとめ

今回はデジタルインボイスの概要、メリット、導入手順、補助金制度、普及の見通しについて解説しました。

デジタルインボイスは、業務効率化、コスト削減、正確性の向上、セキュリティー強化など、企業にとって多くのメリットをもたらします。

デジタルインボイス導入を検討する際は、この記事で紹介した内容を参考に、自社に合った方法で導入を進めていきましょう。

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。