- インボイス制度

Peppolとは?日本企業が知っておくべきメリット4つと電子インボイスの導入手順

公開日:

更新日:

近年、ビジネスシーンで「Peppol(ペポル)」という言葉を耳にする機会が増えています。Peppolとは電子インボイスをやり取りするための国際標準規格のことで、日本でも2023年10月に開始されたインボイス制度に対応するため導入を検討する企業が増えています。

この記事ではPeppolの基本的な知識と企業にとってのメリット、導入のポイント、そして今後の展望まで、わかりやすく解説していきます。

Peppol対応の請求書受領サービス

Peppol(ペポル)とは?

ビジネスのグローバル化が加速する中、国境を越えた取引においてもスムーズな商取引が求められるようになりました。そこで注目されているのが、Peppol(ペポル)です。Peppolは、企業間の電子インボイスのやり取りを標準化する国際規格であり、業務効率化やコスト削減に貢献するとして、世界中で導入が進んでいます。

Peppolの定義

Peppolとは「Pan-European Public Procurement On-Line」の略称で、元々はヨーロッパ域内における公共調達を効率化するために開発された電子調達システムです。現在では、その枠組みを超えて、世界中の企業間で電子インボイスを安全かつ確実にやり取りするための国際標準規格として広く普及しています。

Peppolは、電子インボイスのフォーマット、送受信の仕組み、セキュリティー要件などを標準化することで、異なるシステムを利用する企業間でもシームレスなデータ交換を可能にします。Peppolに準拠したシステムを導入することで、企業は国や地域、取引先に関係なく、円滑に電子インボイスをやり取りできる環境を整えることができます。

Peppolの仕組み

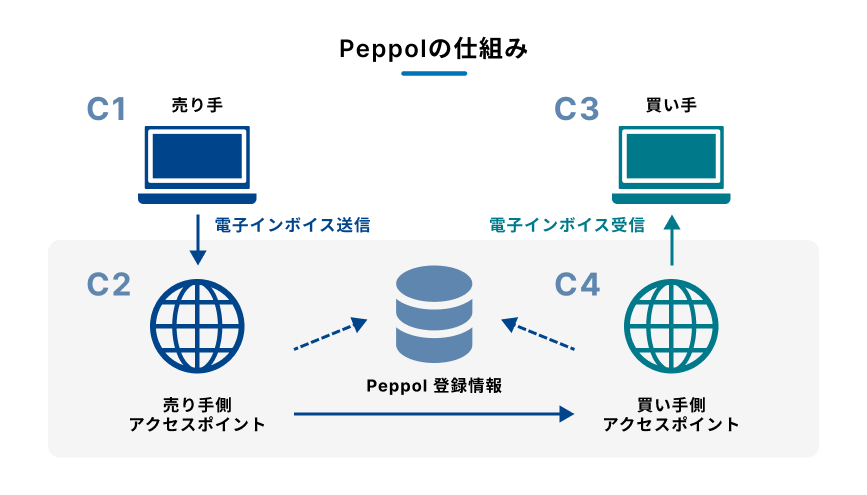

Peppolは、以下の4つの要素から構成されています。

4コーナーモデル

Peppolでは4コーナーモデルと呼ばれる仕組みを採用しています。これは、送信者と受信者のそれぞれに「アクセスポイント」と呼ばれる仲介者を置くことで、安全かつ確実なデータ交換を実現するモデルです。

具体的には、送信者は自身のアクセスポイントに電子インボイスを送信し、受信者は自身のアクセスポイントから電子インボイスを受信します。送信者と受信者のアクセスポイント間でデータがやり取りされるため、直接的な接続は不要となり、セキュリティーリスクを軽減できます。

Peppol ID

Peppolネットワーク上で企業や組織を識別する際は、Peppol IDと呼ばれる固有の識別子が使用されます。Peppol IDは、企業の所在地や組織の種類などを含む情報で構成され、電子インボイスの送受信時に相手先を正確に特定するために利用されます。

アクセスポイント

アクセスポイントとは、Peppolネットワークへの接続を提供するサービスプロバイダーです。データの送受信、セキュリティー確保、フォーマット変換などの機能を提供しており、企業はこのアクセスポイントを通じて、他の企業と電子インボイスをやり取りします。

Peppolネットワーク

Peppolネットワークは、世界中のアクセスポイントを相互に接続するネットワークです。このネットワークを通じて、異なる国や地域の企業間でも、Peppol IDを利用して電子インボイスを安全にやり取りすることができます。

日本におけるPeppol

2023年10月に導入されたインボイス制度を契機に、日本でもPeppolへの関心が高まっています。企業間の取引における電子インボイスの活用が促進される中、Peppolは国内だけでなく、国際的な取引においても重要な役割を担うことが期待されています。

Peppolとインボイス制度

2023年に開始された日本のインボイス制度は、Peppolを基盤として構築されています。Peppolの標準化されたプラットフォームを利用することにより、国内外の企業間の事務プロセスを簡素化し、使いやすさを高めることが主な目的です。

インボイス制度の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

デジタル庁による普及施策

デジタル庁はPeppolの普及を促進するため、日本におけるデジタルインボイスの標準仕様「JP PINT(Japan Peppol Infrastructure for Networked Transactions)」の管理を行っています。

JP PINTは2022年の公表後、数度の更新が行われてきました。最新のバージョンは2024年12月9日に更新された「Ver. 1.1.0」です(2025年1月現在)。

参考:デジタル庁|「よくある質問:JP PINTについて(概要)」

Peppolの普及状況

Peppolは、まだ日本での普及率は高くありませんが、大企業やグローバル企業を中心に導入が進んでいます。たとえば、製造業、流通業、IT業界などでは、業務効率化やコスト削減を目的としてPeppolを導入する企業が増加中です。

また一部の自治体でも、Peppolを利用した電子調達システムを導入することにより、業務の効率化や透明性の向上に取り組んでいます。

今後、インボイス制度の浸透やデジタル化の進展に伴い、Peppolの普及がさらに加速することが期待されます。

Peppolを導入するメリット

Peppolを導入することで、企業はさまざまなメリットを享受できます。ここでは業務効率化やコスト削減をはじめ、取引の透明性向上や国際競争力の強化にもつながるPeppol導入のメリットを詳しく見ていきましょう。

業務効率化とコスト削減

Peppolを導入することで、これまで手作業で行っていた請求書の発行、送付、受領、処理などの作業が自動化されます。

また、Peppolではデータがシステム間で自動的にやり取りされるため、手入力に伴う人為的ミスの発生を軽減できるのもメリットです。電子データとして管理されるため、紙の請求書のように紛失したり、破損したりする心配もありません。

これらの効率化により、請求書処理にかかる時間やコストを削減できる効果が期待できます。

取引の透明性向上

Peppolでは、取引履歴を電子的に記録・管理することで、取引の透明性を向上させることができます。すべての取引がPeppolネットワーク上で記録されるため、取引内容をいつでも確認でき、監査証跡として活用できるのもメリットです。

また、Peppolは改ざんが困難な電子データで管理されるため、不正な請求書の作成や改ざんのリスクの抑制にもつながります。

国際取引の円滑化

Peppolは国際標準規格であるため、海外企業との取引においてもスムーズな請求書交換が可能です。Peppolを採用している国の企業同士であれば、システムの互換性を気にすることなく電子インボイスをやり取りできます。

また、Peppolの導入はグローバル企業との取引機会の増加にもつながります。Peppolに対応することで海外企業からの信頼につながり、新たなビジネスチャンスを獲得できる可能性が高まるためです。

インボイス制度への対応

Peppolでは、適格請求書発行事業者の登録番号などの必要な情報を正確に記載し、データを送信できます。

インボイス制度の登録番号については、こちらの記事をご覧ください。

Peppolの導入は、2023年10月に導入されたインボイス制度に対応するための有効な手段の一つといえるでしょう。

Peppol対応システムの選び方

Peppolを導入する際には、自社の規模や業種、ニーズに合ったシステムを選ぶことが重要です。ここでは数多くのPeppol対応システムの中から、最適なシステムを見つけるためのポイントを紹介します。

導入形態

クラウド型かオンプレミス型か、それぞれのメリットを比較したうえで選びます。

- クラウド型:インターネット経由でサービスを利用する形式で、初期費用が抑えられ、手軽に導入できる

- オンプレミス型:自社のサーバーにシステムを構築する形式で、セキュリティーレベルが高く、カスタマイズ性が高い

機能

自社のニーズに合わせて、必要な機能や便利な機能を備えているかどうか検討します。

- 請求書発行・受領:基本的な請求書の発行・受領機能に加え、自動化機能や承認ワークフローなど、業務効率化を支援する機能があるか

- 請求書管理:請求書の保管、検索、分析など、請求書管理を効率化する機能の有無

- 分析機能:経営判断に役立つ、請求データの分析機能があるか

- その他:会計ソフトとの連携機能や、多言語対応など、自社のニーズに合った機能を備えているか

費用

導入時の初期費用から毎月の運用費用まで、トータルでいくらかかるか検討します。クラウド型は一般的に初期費用が低く、オンプレミス型は高くなるのが一般的です。

- 初期費用:システム導入にかかる初期費用

- 月額費用:サービス利用料や保守費用など、毎月発生する費用

- トランザクション費用:請求書1件あたりの送受信費用

セキュリティー

ビジネスの安全や自社の信用に直結するため、セキュリティー対策にも注目します。

- セキュリティー対策:二要素認証など、不正アクセス防止のための機能が導入されているか

- 認証取得:情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証などを取得しているか

拡張性

将来のビジネス拡大や技術の進歩に対応するため、システムの拡張性も検討します。システム仕様書などで、最大処理能力や拡張性に関する記載を確認すると良いでしょう。

- 将来的な拡張性:事業規模の拡大や業務内容の変化に対応できるよう、拡張性が高いシステムを選ぶ

- 他システムとの連携:既存のシステムや会計ソフトとの連携が可能か確認する

サポート体制

システムをスムーズに運用するためには、サポート体制も重要です。

- 導入前支援:システム導入をスムーズに行うためのサポート体制が充実しているか確認する

- 導入後支援:運用中のトラブルや質問に対応してくれるサポート体制の有無も確認する

これらのポイントを踏まえ、複数のシステムを比較検討して、自社に最適なPeppol対応システムを選びましょう。

Peppolの導入手順と注意点

Peppolをスムーズに導入し、運用していくためには、事前準備や注意点を押さえておくことが重要です。ここでは、Peppol導入の具体的な手順と、導入時に注意すべき点について解説します。

Peppol導入の準備

Peppolを導入する前に、まず自社の業務プロセスを見直し、Peppolに対応できる体制を整える必要があります。具体的には、以下の点を確認しましょう。

- 請求書発行・受領プロセス:現在の請求書発行・受領プロセスを分析し、Peppol導入による変更点を明確化する

- システム環境:Peppolに対応するシステムを導入する、あるいは既存システムを改修する

- 社内体制:Peppol導入・運用のための担当者を決め、社内での情報共有や教育を行う

Peppolネットワークへの接続

Peppolネットワークへの接続は、以下の手順で行います。

- アクセスポイントの選択

- システム設定

- テスト運用

- 本番稼働

1.アクセスポイントの選択

まずは複数のアクセスポイントプロバイダーから、自社のニーズに合ったアクセスポイントを選びます。代表的なアクセスポイントプロバイダーとしては、インフォマート、GMOグローバルサイン・ホールディングスなどがあります。

2.システム設定

次に、選択したアクセスポイントと自社のシステムを連携するための設定を行います。アクセスポイントプロバイダーの指示に従って、API連携や請求書フォーマットの設定などを行います。

3.テスト運用

続いて、実際にPeppolネットワークを介してテスト用の請求書を送受信し、システムが正常に動作するか確認します。取引先などと協力して、送受信の確認やエラー発生時の対応などを検証します。

4.本番稼働

テスト運用で問題がなければ、本番稼働に移行します。

Peppol導入の注意点

Peppol導入を成功させるためには、幅広い分野で注意と検討が必要です。

- 導入目的の明確化:Peppol導入によって、どのような効果を期待するのかを明確にし、目標設定を行う

- コスト管理:初期費用だけでなく、月額費用やトランザクション費用など、ランニングコストも考慮して導入計画を立てる

- セキュリティー対策:Peppolネットワークを介して機密情報を取り扱うため、セキュリティー対策を徹底する

- 取引先との連携:Peppol導入の効果を最大限に引き出すため、取引先にもPeppolの利用を促していく

- 運用体制の構築:Peppol導入後も、システムの運用やトラブル対応など、継続的な運用体制を構築していく

Peppolの今後の展望と課題

Peppolは電子インボイスの国際標準規格として、世界中で普及が加速しています。日本でもインボイス制度の導入を契機に、Peppolの利用がますます拡大することでしょう。

さらなる普及の見通し

世界ではEU加盟国を中心にPeppolの導入が進んでおり、アジア太平洋地域でもシンガポールやオーストラリアなどで普及が進んでいます。国際的な取引の増加に伴い、Peppolは今後も世界中で利用が拡大していくと考えられます。

日本でもデジタル庁が、JP PINTの機能強化や普及啓発活動などを通してPeppolの利用促進に取り組んでいるため、今後は大企業だけでなく、中小企業への普及も期待されます。

技術的な進化や法規制の影響

一方で、Peppolは技術の発展に合わせて進化していくことが予想されます。たとえばAIやブロックチェーンなどの技術を活用することで、Peppolのセキュリティーや効率性がさらに向上する可能性もあるでしょう。

また、電子インボイスや電子帳簿保存法対応に関する法規制の整備も、Peppolの普及に影響を与える可能性があります。こうした動きにアンテナを張っておくことも重要です。

例えば令和7年度税制改正では、取 引に係るやり取りから会計・税務までのシームレスなデジタル化に対応するため、電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について課される重加算税の割合を10%加重する措置の対象から、Peppol等の国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、一定の要件を満たして保存が行われている電子取引データを除外することとされました。

まとめ

電子インボイスの国際標準規格であるPeppolは、業務効率化、コスト削減、取引の透明性向上、国際取引の円滑化など、企業に多くのメリットをもたらします。

企業にとって、Peppolの導入はインボイス制度に対応するだけでなく、デジタル化を推進し、競争力を強化するための重要なステップといえるでしょう。

インボイス管理サービス「Bill One」は、Peppolに準拠したデジタルインボイスを含むあらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill Oneの特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One

請求書受領から、月次決算を加速する

インボイス管理サービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。