- 請求書

請求書に源泉徴収額は書くべき?【税理士監修】計算方法と正しい記載方法を解説

公開日:

源泉徴収の対象となる支払いや請求書への記載の方法、計算方法などについて、戸惑う声がしばしば聞かれます。特にインボイス制度開始後は、消費税との関係をめぐり混乱する方も少なくありません。

この記事では、源泉徴収の基本ルールから、正しい計算方法、請求書の具体的な書き方、納付手続きまで分かりやすく解説します。正確な請求書を作成し、請求書発行業務を効率化する方法についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

受領も発行も対応!請求書業務を効率化

請求書に源泉徴収の記載は必要か?

請求書に源泉徴収額を記載すべきかどうか、迷っている方は大勢います。ここでは、法律上の記載義務や記載するメリットについて説明します。

源泉徴収税額の記載は任意

所得税法上、請求書に源泉徴収税額を記載することは義務ではありません。所得税法第6条では、報酬や給与などを支払う側が、源泉徴収を行う義務を負うと定められており、請求書を発行する側の義務は定められていません。

しかし商習慣としては、源泉徴収税額を記載するのが一般的です。取引の透明性を高め、支払い側・受取側双方の確認を容易にするためにも、省略せず記載しておいた方がよいでしょう。

請求書に源泉徴収を記載するメリット

請求書に源泉徴収額を記載することには、以下のようなメリットがあります。

入金金額の不一致を防げる

請求書上で実際に支払われる金額(源泉徴収額を差し引いた金額)が明確になるため、入金確認がスムーズになります。

会計処理・確定申告が円滑になる

源泉徴収額を記載した請求書を保存しておくことで、支払い調書がなくても源泉徴収税額を把握でき、確定申告の際に正確な金額を申告できます。また、源泉徴収税額が納税額を上回る場合は還付金として受け取ることも可能です。

請求書に源泉徴収を記載する方法

請求書に源泉徴収を記載する際は、正確な情報を漏れなく記入することが重要です。ここでは請求書の基本項目と、源泉徴収額の具体的な記載方法について解説します。

請求書に記載する基本項目

請求書を作成する際には、以下の項目を必ず記載しましょう。これらの情報が明確に記載されていることで、取引の透明性が確保され、後々のトラブルを防ぐことができます。

- 請求書の宛先:取引先の正式名称

- 発行者の情報:請求書発行側の氏名または企業名、住所、電話番号、メールアドレス、担当者名など

- 請求日(発行日):請求書を発行した日付

- 取引年月日:実際に商品やサービスを提供した日付

- 取引内容:提供した商品やサービスの詳細、数量、単価、金額など

- 金額:税抜金額、消費税額、源泉徴収額、合計金額

- 振込期日:支払い期限

- 振込先:銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義

- 請求書番号:管理用の番号

- 備考:支払い条件や特記事項など

適格請求書(インボイス)として使用する場合は、上記に加えて、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などの記載が必要です。

請求書の書き方についての詳しい内容は、以下の記事をお読みください。

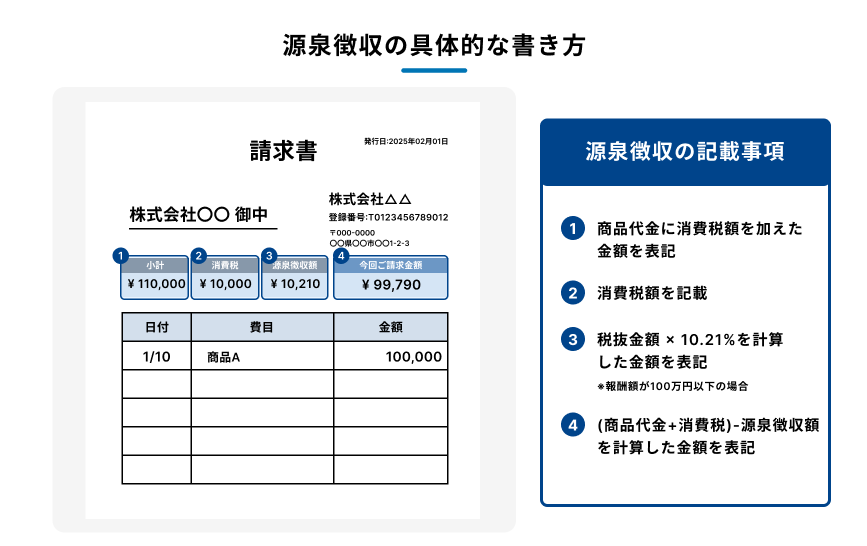

源泉徴収の具体的な書き方

源泉徴収額を請求書に記載する際は、各種金額を明確に区分して記載することが重要です。一般的には以下のような形式で記載します。

1.小計:商品代金に消費税額を加えた金額

例:110,000円

2.消費税:消費税額を記載

例:10,000円

3.源泉徴収額:税抜金額×10.21%を計算した金額

※報酬額が10万円以下の場合

例:10,210円

4.請求額:(商品代金+消費税)−源泉徴収額を計算した金額

例:合計金額 99,790円

源泉徴収額の計算時には、以下の点に注意してください。

消費税の取り扱いについて、内税(消費税込みの金額に源泉徴収税率をかける)と外税(税抜金額に源泉徴収税率をかける)では計算結果が異なります。どちらの方法で計算するかを取引先と事前に確認しておくとよいでしょう。

計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、切り捨てて記載します。源泉徴収額は必ず「マイナス」の形で表示し、実際に入金される金額が分かりやすいようにしましょう。

源泉徴収の基本

源泉徴収制度は所得税の徴収において重要な役割を果たしています。適切な請求書の作成や税務処理のためには、源泉徴収制度の正しい理解が欠かせません。ここでは、源泉徴収の基本的な仕組みや対象となる報酬・料金について解説します。

源泉徴収の目的と仕組み

源泉徴収とは、給与や報酬を支払う際に所得税分を差し引き、国に納付する制度です。これには所得税の早期徴収と、徴収漏れの防止という重要な目的があります。

源泉徴収義務者となるのは、主に給与や特定の報酬・料金などを支払う側の法人や個人事業主です。これには、個人事業主が従業員や外注先に支払いを行う場合も含まれます。

参照:国税庁|「No.2502 源泉徴収義務者とは」

源泉徴収の対象となる報酬・料金

所得税法では、源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲が定められています。主なものは以下の通りです。

- 原稿料・講演料

- デザイン料

- 弁護士・公認会計士・税理士等の報酬

- 社会保険診療報酬:社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

- プロスポーツ選手・モデル・外交員等の報酬

- 芸能・放送出演の報酬

- バー・キャバレー等のホステス、コンパニオン等の報酬

重要なのは、名目にかかわらず、実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象となることです。金銭だけでなく、物品その他の経済的利益で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。

ただし、報酬を支払う側が通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを直接支払っている場合、その金額は源泉徴収の計算対象にはなりません。

報酬・料金等の支払いを受ける側が個人か法人かによっても取り扱いが異なります。

原則として個人への支払いは源泉徴収の対象ですが、法人への支払いは馬主への競馬の賞金などの例外を除き、源泉徴収の対象外となります。個人・法人の判断は、基本的に契約書や請求書など、取引関係を示す書類に記載された名義によって判断します。

参照:国税庁|「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

源泉徴収が不要な取引

取引の中には、源泉徴収が不要なものもあります。以下はその一例です。

- 物品の購入代金や販売代金

- 一人に対して1回に支払う金額が5万円以下の懸賞金

- 法人に対する報酬・料金(一部例外あり)

- プログラミング・コーディング業務の報酬

- 行政書士の一般的業務に対する報酬

- 清掃や警備、単純作業などの労務提供に対する報酬

源泉徴収の計算方法

源泉徴収の具体的な計算方法を見ていきましょう。

基本的な計算式と税率

報酬・料金等への源泉徴収税額は、基本的に以下の計算式で求めます。

源泉徴収税額=支払い金額×10.21%

この10.21%は、所得税率10%と復興特別所得税0.21%の合計です。

【例】原稿料として60万円(税別)を支払う場合の計算

源泉徴収税額:600,000円×0.1021=61,260円

実際に支払われる金額:660,000円(消費税10%込)−61,260円=598,740円

なお計算の際には、1円未満の端数は切り捨てます。

一回の支払いが100万円を超える場合の計算式

一回で支払う金額が1人あたり100万円を超える場合、100万円を超えた部分について税率が高くなります。計算式は以下の通りです。

源泉徴収税額=(支払い金額−100万円)×20.42%+102,100円

この場合、100万円までの部分は10.21%の税率(= 102,100円)、100万円を超える部分は20.42%(所得税20% + 復興特別所得税0.42%)の税率が適用されます。

【例】原稿料として150万円(税別)を支払う場合の計算

源泉徴収税額:(1,500,000円−1,000,000円)×0.2042+102,100円=204,200円

実際に支払われる金額:1,650,000円(消費税10%込)−204,200円=1,445,800円

源泉徴収と消費税の関係

インボイス制度の導入後も、源泉徴収の計算や記載のルールに変更はありません。

原則として、源泉徴収の計算対象となるのは消費税等の額を含めた金額です。しかし請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合、報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象にできます。

そのため、源泉徴収額を実質的に低く抑えるためには、税抜価格として消費税を分けて記載したほうが有利です。

【例】80万円(税別)の報酬の場合の比較

区分 | 報酬額 | 消費税込み | 計算式 | 源泉徴収額 |

|---|---|---|---|---|

内税の場合 | 880,000円 | (税込) | 880,000円 × 0.1021 | 89,848円 |

外税の場合 | 800,000円 | (税抜) | 800,000円 × 0.1021 | 81,680円 |

このケースでは、外税の方が内税より8,168円も源泉徴収額が少なくなります。

このように、消費税を外税(税抜価格)として明確に区分して記載することで、源泉徴収額を実質的に低く抑えることができます。

請求書の作成で源泉徴収に関するミスを防ぐ方法

請求書作成時、特に源泉徴収額の計算においてはさまざまなミスが発生しやすいものです。こうしたミスを防ぐため、以下の点に注意しましょう。

消費税の扱いについて取引先と合意しておく

請求書の作成で源泉徴収に関するミスを防ぐためには、取引先とあらかじめ消費税の取り扱いについて確認・合意しておくことが大切です。

特に内税と外税では源泉徴収額の計算結果が大きく異なるため、この点について事前に確認しておきましょう。確認した内容は書面で残しておくと安心です。

対象の経費と対象外の経費を明確に区別する

源泉徴収の対象となる経費と対象外の経費を明確に区別することも大切です。例えば弁護士報酬と実費(交通費や印紙代)が混在している場合、それぞれを別項目として明記し、源泉徴収の対象となる金額を明確にすることでミスを防げます。

手作業にともなうミスに注意する

手作業で源泉徴収額を計算する場合は、計算式の誤り、税率の適用ミス、端数処理の間違い、そして100万円を超える場合の特別計算式の適用漏れなど、細かいミスに注意しましょう。

こうしたミスを防ぐためには、請求書管理システムの導入が効果的です。専用システムを利用することで、源泉徴収税額を自動計算できるだけでなく、請求書の一元管理や入金状況の把握も容易になり、業務効率が大幅に向上します。

経理業務の電子化についての詳細は、以下の記事をお読みください。

まとめ

この記事では、請求書に源泉徴収額を記載する必要性から、具体的な計算方法まで解説しました。源泉徴収額の請求書への記載は法律上の義務ではありませんが、実際にはほとんどの商取引において記載が行われます。

ただし、源泉徴収の対象となる報酬・料金は多岐にわたり計算方法も支払い金額によって異なるため、特に手作業の計算によるミスが発生しないよう注意しましょう。「Bill One債権管理」を導入すれば、取引先に合わせてカスタマイズした請求書の発行が可能です。

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部