- 請求書

請求書の消費税記載ルール【税理士監修】正しい書き方とインボイス制度対応のポイント

公開日:

更新日:

インボイス制度の開始により、請求書における消費税の記載や計算方法の重要性がこれまで以上に高まっています。消費税率の表示方法や端数処理のルール、記載ミスへの対応など、経理担当者や事業者の間では戸惑いや疑問の声が少なくありません。

この記事では請求書に記載すべき消費税の基本ルールから、インボイス制度に即した正しい計算方法や記載漏れ時の対処法、そして請求書業務を効率化する方法まで、分かりやすく解説します。

受領も発行も対応!請求書業務を効率化

請求書における消費税記載の基本ルール

請求書における消費税の記載は、単なる形式的な要件ではなく、事業者の消費税納税額計算の根拠となる重要な要素です。特に、仕入れた商品やサービスにかかった消費税額を控除する「仕入税額控除」を受けるためには正確な消費税の記載が不可欠です。

2023年10月から実施されたインボイス制度により、仕入税額控除を受けるためには「適格請求書」の保存が要件となりました。これは取引の透明性と信頼性を確保し、消費税の適正な課税を実現するための制度変更です。

適切な消費税記載のない請求書では、取引先が税額控除を受けられなくなるため、ビジネス上の信頼問題にも発展しかねません。

請求書における消費税の書き方

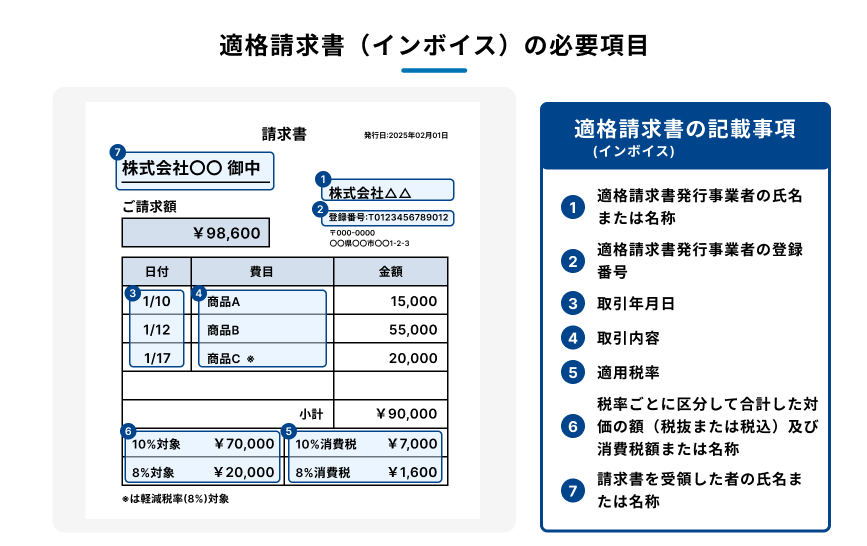

インボイス制度の下では、仕入税額控除の要件として「適格請求書」の保存が必要です。適格請求書には以下の7つの必須記載項目があります。

適格請求書(インボイス)の必要項目

項目 | 内容 |

|---|---|

適格請求書発行事業者の氏名または名称 | 請求書を発行する事業者の名称を正確に記載します |

適格請求書発行事業者の登録番号 | 税務署から付与された「T+数字13桁」の登録番号を必ず記載します。この番号がないと適格請求書として認められません |

取引年月日 | 商品の販売やサービスの提供を行った日付を記載します |

取引内容 | 販売した商品名やサービス内容を具体的に記載します |

適用税率 | 適用される消費税率(10%または軽減税率8%)を明記します |

税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び消費税額 | 税率別に合計金額と消費税額を明確に記載します |

請求書を受領した者の氏名または名称 | 取引の相手方(請求書を受け取る側)の名称を記載します |

これらすべての項目が適切に記載されていない請求書では、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため注意が必要です。

ただし、一つの書類ですべての項目を満たす必要はなく、複数の書類相互を関連付け、取引内容を正確に把握できるようにしていれば、複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。

請求書の書き方についての詳細は、以下の記事をお読みください。

消費税額の正しい記載方法

請求書における消費税額の正しい記載はインボイス制度対応の要です。特に、以下の点に注意しましょう。

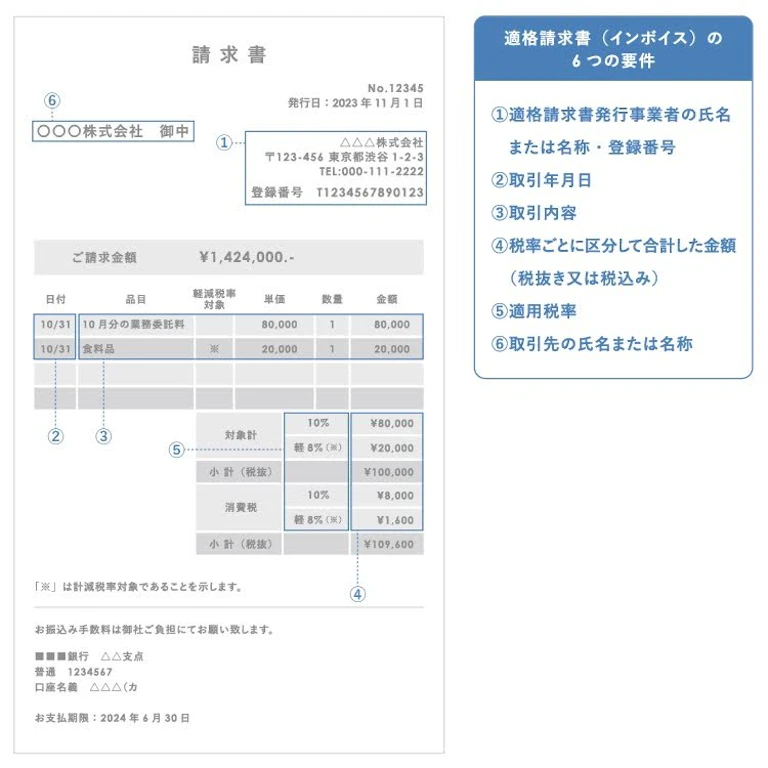

複数税率への対応

標準税率(10%)と軽減税率(8%)が混在する取引では、必ず税率ごとに区分された記載が必要です。例えば、飲食料品(8%)と日用品(10%)を同時に販売する場合は、それぞれの税率対象品目を分けて表示します。

明確な区分表示

税抜金額と消費税額は明確に区分して表示しなければなりません。具体的な記載例としては以下のようになります。

対象となる消費税率 | 合計額(円) | 消費税額(円) |

|---|---|---|

10% | 50,000 | 5,000 |

8% | 30,000 | 2,400 |

または

商品 | 税抜額(円) | 消費税率 | 消費税額(円) |

|---|---|---|---|

商品A | 10,000 | 10% | 1,000 |

商品B | 8,000 | 8% | 640 |

「税込」表示の場合でも、消費税額を別途記載する必要があります。また、請求書の合計欄には税率ごとの消費税額を明記し、最終的な請求金額(税込)を記載します。

複数の商品がある場合でも、単に合計金額と消費税を記載するのではなく、適用される税率ごとに区分して記載することが重要です。これにより取引先は正確な税額計算ができ、適切な仕入税額控除を受けることができます。

消費税の計算方法と端数処理のポイント

消費税額の算出方法や端数処理は、企業の納税額に大きく影響します。インボイス制度下では正確な計算と適切な記載がより重要になるため、まずは基本的なルールを押さえておきましょう。

「割戻し計算」と「積上げ計算」

消費税の計算方法には「割戻し計算」と「積上げ計算」の2つがあり、それぞれ特徴があります。適切な方法を選択することで、自社にとって税務上有利になる場合があります。

参照:問 118 適格請求書等保存方式における税額計算の方法について教えてください。【令和5年 10 月改訂】

割戻し計算とは

割戻し計算とは、税込金額から税抜金額に割り戻して消費税額を算出する方法です。具体的には、以下の手順で計算します。

- 税率ごとに区分した税込金額の合計を算出する

- その税込金額を税率で割り戻して税抜金額を求める(例:税込110万円÷1.10=税抜100万円)

- 求めた税抜金額に税率を乗じて消費税額を算出する(例:税抜100万円×10%=10万円)

この方法は、帳簿上の合計金額から計算するため、請求書ごとの消費税額を集計する必要がなく、事務作業の負担が少ないという利点があります。

積上げ計算

積上げ計算は、各適格請求書(インボイス)に記載された消費税額を合計して、納税額を算出する方法です。手順は以下の通りです。

- 適格請求書ごとに記載された消費税額(端数処理済み)を抽出する

- それらの消費税額を合計して、納税すべき消費税額とする

インボイス制度では、特に売上に対する消費税額の計算に積上げ計算(特例)を選択した場合、仕入税額控除も積上げ計算(原則)を適用しなければなりません。

一方、売上に割戻し計算(原則)を選択した場合は、仕入税額は積上げ計算(原則)または割戻し計算(特例)のいずれかを選択することができます。控除も割戻し計算となります。

また、売上税額の計算方法で割戻し計算と積上げ計算を併用することは認められていますが、仕入税額の計算方法において、積上げ計算と割戻し計算を併用することはできません。

小売業など発行する請求書の数が多い業種では、各請求書で端数処理(切り捨て)を行うことで納税額を抑えられるため、積上げ計算が税額面で有利になるケースが一般的です。ただし、請求書ごとに消費税額を集計する事務負担は増加します。

複数商品・複数税率が混在する場合の計算方法

インボイス制度では、複数の商品や異なる税率が混在する取引においても、正確な消費税計算が求められます。基本的なルールは「税率ごとに合計した取引金額に対して消費税を計算する」ことです。

例:以下の商品を一つの請求書で販売する場合

- 商品A(標準税率10%):3,000円(税抜)

- 商品B(標準税率10%):5,000円(税抜)

- 商品C(軽減税率8%):2,000円(税抜)

正しい計算方法:

- 税率10%の商品を合計:3,000円+5,000円=8,000円

- 税率10%の消費税額:8,000円×10%=800円

- 税率8%の商品:2,000円

- 税率8%の消費税額:2,000円×8%=160円

- 合計請求額:8,000円+800円+2,000円+160円=10,960円

なお商品ごとに消費税を計算してから端数処理を行うことは認められていません。インボイス制度では、一つのインボイスにつき税率ごとに区分して1回の端数処理を行った消費税額を表示する必要があります。

インボイス制度における消費税の「端数処理」ルール

インボイス制度における消費税の端数処理では、以下の4つのポイントに注意が必要です。

1.税率ごとの端数処理

同一の請求書内で税率10%と8%の商品がある場合、それぞれの税率ごとに消費税計算を行い、それぞれ1回ずつ端数処理をします。

2.端数処理の方法

1円未満の端数が生じた場合の処理方法(切り捨て、切り上げ、四捨五入)は事業者が任意に選択できます。ただし、一度選択した方法は、原則として継続して適用する必要があります。

3.請求書内での統一

同一の請求書内では、端数処理の方法(切り捨て・切り上げ・四捨五入)を統一する必要があります。例えば、税率10%の商品は切り捨て、税率8%の商品は四捨五入といった処理は認められません。

4.適切な表示

適格請求書には、適用した端数処理後の消費税額を記載します。

ビジネス上の判断として売上の請求書では「切り捨て」を、仕入れの請求書では「切り上げ」を要望する企業もありますが、取引先との関係性や業界慣行も考慮して適切な処理方法を選択することが重要です。

消費税記載がない・不備がある請求書の扱い

請求書の記載内容に不備がある場合、特に消費税に関する情報が不足していると、取引の両当事者に大きな影響が及びます。適切な対応方法を理解し、問題が発生した際には迅速に行動することが重要です。

消費税の記載がない・不備のある請求書の問題点

消費税の記載に不備がある請求書を受け取った場合、以下のような問題が生じる可能性があります。

仕入税額控除が受けられない

インボイス制度では、仕入税額控除の適用要件として適格請求書の保存が義務付けられています。消費税額や税率の記載がない、あるいは不正確な場合、仕入税額控除が認められず、余計な税負担が発生します。

税務調査での指摘対象になる

適格請求書等の保存は法的義務であるため、不備がある請求書を保管しているだけでは不十分です。税務調査において指摘を受ける可能性が高く、最悪の場合、過去の申告について修正が必要になることもあります。

実務に悪影響を及ぼす

不備がある請求書は経理処理の遅延を招き、担当者の確認作業や取引先とのやりとりなど、追加的な事務負担が発生します。また、適切な消費税計算ができないため、月次決算や資金繰り計画にも影響を及ぼします。

これらの問題を未然に防ぐためには、請求書受領時の確認を徹底し、不備を早期に発見して対処することが重要です。

経理でよくあるミスとその対処方法の詳細は、以下の記事をお読みください。

受領側が取るべき対応

消費税の記載に不備がある請求書を受領した場合、受領側は以下の3つの手順で対応すると良いでしょう。

1. 不備の確認と記録

まず、どの項目に不備があるかを具体的に特定し、記録しておきます。適格請求書の要件(登録番号、税率区分、消費税額など)のどの部分が欠けているかを明確にします。

2. 発行元への連絡と再発行依頼

特定した不備について、発行元に連絡し、適格請求書の要件を満たした請求書の再発行を依頼します。その際、不備の内容を具体的に伝え、インボイス制度における正確な記載の重要性を説明すると良いでしょう。

3. 修正請求書の確認と保存

再発行された請求書が届いたら、すべての要件を満たしているか再度確認し、適切に保存します。原則として、修正された適格請求書のみを保存すれば税法上の要件を満たします。

特例:買い手側による修正

一定の条件の下では、買い手側による修正も認められます。具体的には、買い手が自ら修正した内容について売り手の確認を得た上で、その確認記録とともに保存する方法です。この場合、売り手の確認を文書やメールなどで残しておくことが重要です。

特に緊急を要する場合や、発行元の対応が遅い場合には、この買い手側による修正が実務上有用です。ただし、必ず売り手の確認を得ることが条件となるため注意が必要です。

参照:2 請求書等の保存 (提供された適格請求書に係る電磁的記録の書面による保存) 【答】

発行側が取るべき対応

請求書を発行する側が不備に気づいた場合、または受領側から指摘を受けた場合、速やかに修正インボイスを発行する必要があります。

修正インボイスの発行方法は、以下の2通りです。

再発行

不備の程度が大きい場合は、新たな請求書番号を付与し、「修正版」であることを明記した上で全内容を正確に記載した請求書を再発行します。この方法は複数箇所に誤りがあるケースに適しています。

修正内容の追記

軽微な誤りの場合は、元の請求書に修正箇所を明示し、修正内容、修正日、修正理由を追記した文書を発行します。この方法は単純な誤記などの場合に適しています。

いずれの方法でも、修正インボイスには元の請求書との関連性を明確にし、どの取引に関する修正かが分かるようにすることが重要です。また、発行側は原本と修正版の両方を保存する義務があるため、それぞれを適切に管理する必要があります。

請求書の作成業務を効率化するには

消費税の正確な記載と計算は非常に重要ですが、同時に請求書業務全体の効率化も企業の生産性向上に大きく寄与します。請求書作成業務の見直しを図り、より効率的かつ正確なプロセスを構築することで、経理担当者の負担軽減とコスト削減が可能になります。

手作業でのミスを防ぐ

手作業による請求書作成はヒューマンエラーが発生しやすいため、特に消費税関連の記載においては細心の注意が必要です。ミスが多くなると余計な工数も掛かることから、ミスをなくす・防ぐことは効率化につながります。

以下のポイントをチェックリスト化し、ミスを防止しましょう。

必須記載事項の確認

適格請求書(インボイス)を発行するには、以下の項目を必ず記載する必要があります。

記載事項 | 内容 |

|---|---|

適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号 | 適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者として登録されていることが必要です。登録番号は国税庁のサイトで確認できます。 |

取引年月日 | 取引が行われた日を明記します。月単位での一括記載も可能です |

取引内容 | 取引された商品やサービスの内容を具体的に記載します。軽減税率の対象品目は「※」などで明示します。 |

税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および税率ごとに区分した消費税額 | 10%および8%の税率ごとに、合計金額と消費税額を分けて記載します。 |

適用税率 | 取引ごとに適用される消費税率を明示します。 |

取引先の氏名または名称 | 請求書を受け取る取引先の正式な名称を記載します。 |

これらの記載がないと、取引先が仕入税額控除を適用できなくなります。適格請求書の要件をしっかり満たした書類を作成することが重要です。

税率区分の正確性

標準税率(10%)と軽減税率(8%)の商品が混在する場合、適切に区分されているか確認します。商品ごとにどの税率が適用されるか明確にし、誤った税率での計算がないようにチェックします。

消費税計算の検算

請求書作成後、消費税計算が正しいか必ず検算します。割戻し計算や積上げ計算が適切に行われているか、端数処理(切り捨て・切り上げ・四捨五入)が社内ルールに則って統一されているかを確認します。

ダブルチェック体制の導入

可能であれば、請求書発行前に別の担当者によるダブルチェックを行います。特に金額が大きい取引や、新規取引先へ初めて請求書を送る際は重点的にチェックするよう体制を整えましょう。ダブルチェック用のチェックシートを作成し、組織的に運用することも効果的です。

請求書業務をデジタル化する

請求書業務のデジタル化は業務効率の向上にも大きく貢献します。具体的には、以下のようなメリットが期待できるでしょう。

業務負担の大幅軽減

デジタル化により、請求書の作成・発行・保管の一連の流れが自動化され、経理担当者の手作業が大幅に削減されます。紙の請求書では時間がかかっていた郵送準備や封入作業が不要になり、人的リソースを他の業務に回すことができます。

計算ミスの排除

消費税率や税額の計算、端数処理などがシステムによって自動的に行われるため、計算ミスのリスクが大幅に低減します。特に複数税率が混在する取引や、多数の商品が含まれる複雑な請求書でも正確な計算が可能になります。

検索性とトレーサビリティの向上

デジタル化された請求書は、取引日、取引先、金額などで簡単に検索できるため、過去の取引の確認や問い合わせ対応が迅速に行えます。また、請求書の発行履歴や修正履歴も記録されるため、トレーサビリティ(発注から支払いまでの一連のプロセスを追跡できる状態にすること)が向上し、税務調査時にも安心です。

コスト削減効果

紙、印刷、郵送費などの直接的なコストに加え、保管スペースの削減や、業務効率化による人件費の間接的な削減効果も期待できます。2024年の郵便料金値上げにより紙の請求書の郵送コストが増加しているため、デジタル化によるコスト削減効果は特に大きいと言えます。

法改正への柔軟な対応

電子帳簿保存法やインボイス制度などの法改正に対して、システムのアップデートにより対応できるため、法令遵守の負担が軽減されます。紙ベースの運用では、法改正のたびに手順の変更や書式の見直しが必要になりますが、デジタル化されていれば変更への対応が容易です。

請求書のデジタル化の詳細については、以下の記事をお読みください。

自社に合ったシステム導入をする

請求書業務の効率化を進めるには、自社に最適なシステムを選定することが重要です。特に、以下のポイントを考慮して検討しましょう。

- 法対応状況の確認

- 使いやすさと導入の容易さ

- コストパフォーマンス

- サポート体制と導入実績

まとめ

インボイス制度開始後では、請求書における消費税の正確な記載・計算が企業の信頼性維持と適切な仕入税額控除に不可欠です。適格請求書の必須記載事項を理解し、適切な消費税計算ができるようにしましょう。

手作業で請求書の対応を行うと、計算ミスや確認漏れが起こりやすくなり、経理担当者の負担も増大します。一方、請求書業務のデジタル化は、入力ミスの軽減、業務効率化、コスト削減、法対応の円滑化に役立ちます。自社に最適なシステムを選定する際は、ぜひ経理AXサービス「Bill One」をご検討ください。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%*の精度で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部