- 請求書

請求書の読み取りを効率化する3つの方法|AI OCRなど自社にあったサービスを選ぶポイント

公開日:

更新日:

企業の経理部門は日々多くの請求書処理に追われています。特に、手作業による入力作業には多くの時間と手間がかかり、結果として人件費の増加や入力ミスによる業務の停滞を招く場合も少なくありません。

こうした課題を解決するカギとなるのが、請求書の読み取り(電子化)です。スキャナーやOCRなど適切なツールやサービスを導入することで、データ入力の自動化、保管スペースの削減、検索性の向上など、多くのメリットを享受できます。

この記事では、請求書読み取りの基本から自社に最適なツール選びのポイントまで、経理業務の効率化とコスト削減を実現するための具体的な方法を紹介していきます。

請求書を読み取りオンラインで一元管理

請求書の読み取りはなぜ必要?

企業の経理部門が抱える課題の一つに、大量の請求書処理があります。ここでは請求書の読み取りが企業にとってなぜ重要な業務の一つといえるのか、説明していきます。

そもそも請求書の読み取りとは

請求書の読み取りとは、紙やPDF形式の請求書に記載された情報を、デジタルデータとして抽出・認識する技術や方法を指します。

具体的にはスキャナーやスマートフォンなどを使って請求書を画像として取り込み、その中からOCR(光学文字認識)技術によって文字情報を読み取り、データ化します。

請求書の読み取りは手入力と比較して、作業時間の短縮や入力ミスの削減など、効率性や正確性に優れているのが特徴です。

請求書の読み取りが必要とされる理由

近年、働き方改革やDX推進の流れの中で業務効率化の重要性が高まってきました。これにともない、特に経理業務においては、請求書の読み取りなどによる請求書処理の効率化が大きな課題となっています。

また、2023年10月から始まったインボイス制度により、適格請求書の保存と管理がより重要になりました。適格請求書の要件を満たしているかの確認や、事業者番号の管理など、請求書処理の正確性・効率性がより求められるようになっています。

さらに、電子帳簿保存法の観点からも請求書の電子化は重要とされています。電子取引データの保存が義務化され、メールや電子データでやりとりした請求書は電子データのまま保存する必要があります。こうした法制度の変化に対応するためにも、請求書の読み取りと電子化は必須となっているのです。

電子帳簿保存法の詳細については、以下の記事をお読みください。

請求書の読み取りをするメリット

請求書の読み取りと電子化には、業務効率化からコスト削減、リスク軽減まで、さまざまなメリットがあります。ここでは主な3つのメリットについて見ていきましょう。

業務効率化

請求書の電子化は、さまざまな面から業務効率化に貢献します。

まず、請求書を電子化することで、保存や検索などが簡単に行えるようになります。紙の請求書から必要な情報を探すためには、一枚ごとに内容の確認が必要です。しかし電子データであれば、検索機能を使って瞬時に必要な情報を見つけることができます。

また、承認フローも電子化することで社内での迅速な情報共有が可能となり、承認までの時間短縮にもつながります。

会計システムと連携させることでデータ入力の手間を省き、二重入力によるミスを防止できる点も、業務効率化に役立つポイントです。

コスト削減

請求書の電子化は、保管作業に必要な固定費や人件費の削減にも役立ちます。

請求書は法令で定められた期間(法人の場合、一般的に7年間)の保存が義務づけられています。このため紙の請求書の場合、大量の書類を保管するためのファイリング用品や保管スペースのコストが発生します。

これに対し電子化された請求書の場合、物理的な保管コストの大幅な削減が可能です。加えて、請求書の管理や検索にかかる人的コストも削減できるでしょう。

請求書管理の詳細については、以下の記事をお読みください。

人為的ミスの削減

請求書を電子化することで、請求書処理における人為的ミスの削減も可能です。

たとえば、OCRやAI技術を活用して請求書を読み取ることで、人間の手入力にともなう誤転記などのミスを防げます。なお、ただOCRまかせにするだけでなくデータ化の精度にもこだわらないと、後々手作業で数値を修正することになるため注意が必要です。

また、電子データとして一元管理することで、請求書の紛失や誤廃棄のリスク低減も期待できるでしょう。

さらに、承認フローや支払い処理を自動化することで、支払い忘れや二重支払いといったミスも防止でき、財務リスクの軽減につながります。

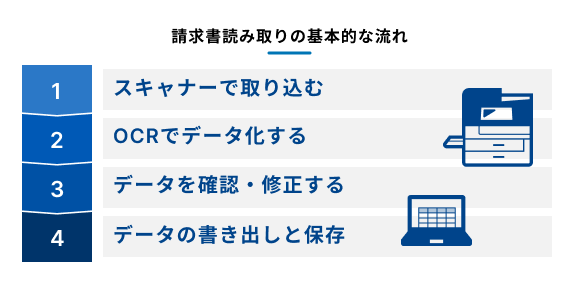

請求書読み取りの基本的な流れ

請求書の電子化は、スキャンからデータ化、確認・修正、保存という一連の流れで行われます。ここでは、それぞれを順番に解説していきます。

スキャナーで取り込む

請求書の電子化の第一歩は、紙の請求書をスキャナーで取り込む(スキャンする)ことです。

このステップでは専用のスキャナー装置を使用するのが一般的ですが、最近ではスマートフォンのカメラ機能を活用したアプリでのスキャンも普及しています。このステップでは請求書を画像データとして保存するだけで、文字の内容はまだ認識されません。

スキャンにおいて重要なのは、スキャナー装置の品質設定です。電子帳簿保存法のスキャナ保存要件では、200dpi以上の解像度に加えて赤・緑・青それぞれ256階調以上(24ビットカラー)が必要とされています。

一般書類はグレースケール画像(白黒画像)での保存も可能ですが、重要書類(資金や物の流れに直接関係する書類)はカラースキャンが原則です。

参照:国税庁|「はじめませんか、書類のスキャナ保存!」

OCRでデータ化する

次に、OCR(光学文字認識)技術を使って、画像内の文字を認識しデータ化します。

OCRは画像として取り込まれた文字を認識し、テキストデータとして抽出する技術です。従来の単純な文字認識技術から、現在ではAI(人工知能)を活用したAI OCRへと進化し、認識精度が大幅に向上しています。

なお、OCR処理には専用のOCRソフトウエアを使用する方法と、クラウド型のOCRサービスを利用する方法があります。それぞれに異なる特徴があるため、効率化したい業務や自動化したい業務に合ったツールを選ぶことが重要です。

OCRの詳細については、以下の記事をお読みください。

データを確認・修正する

OCRで読み込んだデータを確認し、元データ(画像)と異なる部分があれば修正します。

OCR技術が進化したとはいえ、完全な認識精度を実現するのは困難とされています。特に手書き文字や特殊なフォント、印影などは正確に認識できないことがあります。そのため、OCR処理後のデータを人間がチェックし、必要に応じて修正する工程が重要です。

読み取り精度は使用するOCRの性能や請求書の状態によって左右されます。鮮明な印刷の請求書であれば高い精度で読み取れますが、手書きの部分や印影、劣化した請求書などでは精度が下がるため、注意が必要です。

データの書き出しと保存

確認・修正が終わったデータは、テキストやPDFなどの形式で書き出して保存します。電子帳簿保存法の要件を満たすためには、タイムスタンプの付与や改ざん防止対策などの対応も求められます。

書き出したデータは、会計システムやERP(基幹業務システム)などと連携することで活用の幅を広げることが可能です。請求書データを会計システムに自動連携させれば、仕訳作成の手間が省け、業務効率化につながるでしょう。また、データベースとして蓄積することで、支払い分析や予測など、経営判断に活用することもできます。

電子データは検索性に優れているため、過去のデータを簡単に参照できる点も大きなメリットの一つです。

請求書の読み取りを効率化する3つの方法

請求書処理の効率化は多くの企業にとって重要な課題です。手作業による入力は時間と労力がかかるだけでなく、ミスのリスクも高まります。ここでは、請求書読み取りを効率化する3つの方法について解説します。

AI OCRを利用する

AI OCRとは、人工知能(AI)技術を活用した光学文字認識システムです。通常のOCRが単純なパターン認識で文字を判別するのに対し、AI OCRは大量の学習データを基にディープラーニングによって文字認識を行います。このため、使用するほど精度が向上する点が大きな特徴です。

AI OCRの導入により、特に手書き文字や特殊フォントなど従来のOCRでは認識が難しかった文字も高い精度で読み取れる可能性があります。また、請求書の構造や項目(請求日、請求番号、金額など)を自動的に識別・抽出する機能も備えているため、データ入力の工数削減にも有効です。

請求書処理の自動化を進める上で、AI OCRは効果的な選択肢の一つといえるでしょう。

RPAを活用する

RPA(Robotic Process Automation)は、ソフトウエアロボットによる業務プロセスの自動化技術です。人間がコンピュータ上で行う定型的な作業を、ソフトウエアロボットが代行して自動化します。

RPAを請求書処理に活用することで、OCRでデータ化した後の一連の処理工程を自動化できます。たとえば、メールで受信した請求書PDFを自動で保存し、OCRでデータ化した後、会計システムに入力するといった流れをRPAで自動化することも可能です。

RPAはプログラミングの専門知識がなくても導入・設定できるツールが多く、比較的導入のハードルが低いのも特徴といえるでしょう。

請求書受領システムを利用する

請求書受領システムは、請求書の受領から処理、保管までを一元管理するクラウドサービスです。紙や電子などあらゆる形式の請求書を取り込み、AI OCRによるデータ化、自動チェック、承認フロー、会計システムとの連携まで一連の流れを自動化することが可能です。

請求書受領システムを導入すれば、請求書処理のあらゆる工程を効率化でき、経理担当者の負担は大幅に軽減されます。

また、多くのシステムが電子帳簿保存法やインボイス制度などの法的要件に対応しているため、コンプライアンス対応の負担軽減にも効果的です。請求書データの一元管理により、支払い状況の可視化や分析が容易になり、経営判断に役立つ情報提供も可能になります。

自社にあったサービスを選ぶ4つのポイント

請求書読み取りツールやサービスは多数存在しますが、自社の業務に最適なものを選ぶことが重要です。以下では、選定時に注目すべき4つのポイントを解説します。

認識精度

請求書読み取りツールを選ぶ際、最も重要なポイントの一つが認識精度です。OCRは製品によって文字認識の正確性に差があり、この精度の違いが業務効率や運用コストに大きく影響します。認識精度が低いと、読み取り後の修正作業に多くの時間を取られ、効率化のメリットが薄れてしまいます。

サービスを選ぶ際は、実際の請求書サンプルを用いてテストを行い、特に自社が頻繁に受け取る請求書フォーマットでの認識精度を確認することが重要です。

また、AI OCRを採用しているツールは使い続けることで精度が向上する傾向があるため、長期的な視点での評価も必要でしょう。

コスト

請求書読み取りツールを導入する際は、初期費用や運用コストが発生します。このため自社の処理量や予算に応じた適切なコスト設計のツールを選ぶことが重要です。

初期費用には、システム導入時の設定費用やカスタマイズ費用、教育・トレーニング費用などが含まれます。加えて、運用コストとして処理件数や利用ユーザー数に応じた月額利用料も必要です。

無料で利用できるツールもありますが、機能制限や精度の問題、セキュリティー面でのリスクなどさまざまな問題があるため注意が必要です。

他のツールとの連携

請求書読み取りツールの導入効果を最大化するためのポイントは、既存の会計ソフトや基幹システムとの連携です。連携がスムーズでないと二重入力などの手間が発生し、効率化効果が薄れてしまいます。

特に重要なのは、会計ソフトとの連携です。読み取ったデータを会計ソフトに自動連携できるかどうかを確認しましょう。主要な会計ソフトでは、APIやCSV連携などの方法で外部ツールと連携できる機能を提供していることが一般的です。

また、将来的なシステム拡張を考慮し、柔軟な連携が可能なオープンなシステムであるかどうかも選定ポイントとなります。

オペレーターの有無

請求書読み取りサービスには、AI OCRによる自動化だけでなく、人間のオペレーターによる目視チェックが含まれているものもあります。このオペレーターの有無は、精度と運用負荷のバランスを考える上で重要なポイントです。

オペレーターによる目視チェックがあるサービスでは、OCRで読み取った内容を人間が確認・修正するため、高い精度が期待できます。特に、複雑なフォーマットの請求書や手書き部分が多い請求書を扱う場合には有効です。自社の担当者による確認・修正が不要になるため、業務負荷の軽減効果も高くなります。

一方で、オペレーターサービス付きのものは費用が高くなる傾向があり、また社外の人間が請求書内容を確認することになるため、セキュリティー面での確認も必要です。

まとめ

請求書の読み取り・電子化は、現代の企業にとって業務効率化とコスト削減のカギとなる重要な取り組みです。本記事では、請求書読み取りの基本から最新技術を活用した効率化方法、そして自社に最適なツール選定のポイントまでを解説してきました。

特に昨今のインボイス制度の導入や電子帳簿保存法の改正により、請求書処理の電子化はより重要性を増しています。OCRの認識精度やシステムの導入・運用コスト、他のツールとの連携性、オペレーターの有無などを総合的に評価して、自社の業務フローや課題に合ったサービスを検討することが重要です。

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

受け取った請求書をAI、OCR、入力オペレーターが、99.9%*という高い精度で請求書をデータ化します。

経理部門による入力作業や確認作業の負担を削減するだけでなく、さまざまな機能や会計ソフトとの連携などによって、請求書に関する業務を大きく効率化します。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部