- 請求書

請求書に記載する請求日はいつ?発行日・取引日・支払い期日の違いと正しい書き方を解説

公開日:

請求書を作成する際、「請求日をいつ設定すればよいのか分からない」と感じたことはないでしょうか?

経理担当者や経営者にとって、請求書に記載する請求日は頭を悩ませるテーマの一つです。請求書には請求日のほか、発行日・取引日・支払い期日など複数の日付欄があるため、いつの日付を記載するのが正しいのか、迷いがちです。請求日の記載ミスは、入金遅延やトラブル、さらには税務上の問題にもつながります。

この記事では、請求日に関する基本的な考え方と決め方の実務ポイントに加え、インボイス制度や電子帳簿保存法との関係も解説します。

受領も発行も対応!請求書業務を効率化

請求書に請求日を記載する目的と重要性

請求書への日付の記載は法的に義務付けられているわけではありませんが、ビジネス上極めて重要な役割を果たします。ここではその背景と、請求日を記載しない場合に起こり得るリスクについて説明します。

請求書の書き方の詳細については、以下の記事もお読みください。

請求日はなぜ必要?

請求書に請求日が記載される主な理由は、以下の2点です。

1つ目は、債務が確定する日を明確にする役割があります。請求書の発行日は、支払う側にとって債務が確定したことを示す日付であり、支払い義務の発生日を双方で認識できます。これにより、支払いの遅れやトラブルの回避につながります。

2つ目は、証拠力としての効力を持つ点です。請求書は税務調査や裁判などの際に、取引が行われた事実を示す証拠となります。日付が明記されていることで、その内容の正確性が高まり、信頼性が向上します。

請求日を未記載にするリスク

請求日を記載しない場合、以下のようなリスクが発生するおそれがあります。

まず想定されるのは、架空取引や虚偽記載と誤解されるリスクです。発行日の記載がない場合、取引先にとって債務が確定した時期が不明となり、架空取引を疑われる要因となることがあります。これは企業間の信頼関係を損なう重大な問題といえます。

さらに、税務調査での指摘リスクも高まります。調査の際に架空取引が疑われると、税務上のトラブルにつながる可能性があります。取引先や税理士から再発行を求められることで業務の手間が増え、効率の低下を招くこともあります。

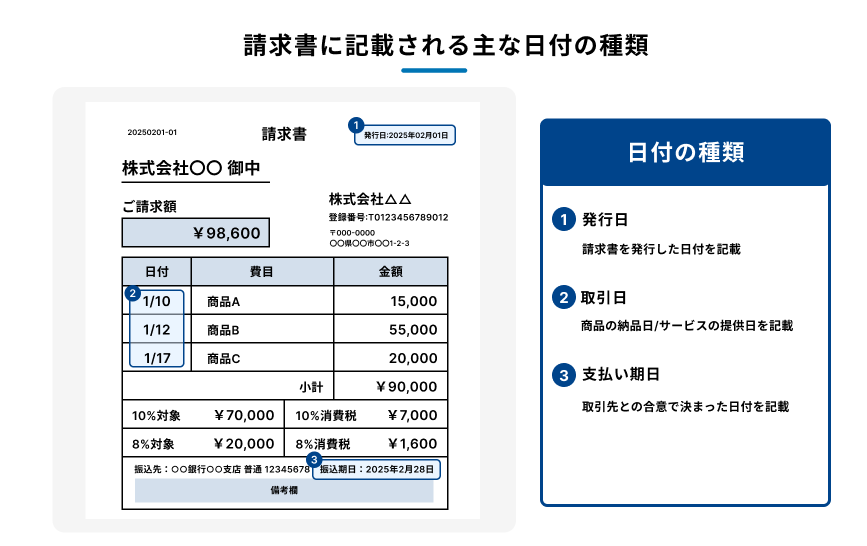

請求書に記載される主な日付の種類

請求書には複数の日付が記載されますが、それぞれに異なる意味と役割があります。これらを正しく理解し、適切に記載することが重要です。

発行日

発行日とは、文字通り請求書を発行した日付を指します。ただし、実際に請求書を作成した日付ではなく、請求対象期間の締め日が記載されるケースも少なくありません。

発行日は債務が確定する日であり、支払い義務が発生する重要な日付です。また、後から請求書を確認する際も、発行日を見ることでいつの請求書なのかがすぐに分かります。

取引日

取引日とは、商品の納品日やサービスの提供日を指します。掛売方式の場合、複数の取引をまとめて請求するため、それぞれの取引日付を記載する必要があります。一方、都度方式の場合は、発行日が取引日を兼ねる場合もあります。

なおインボイス制度では、取引日は消費税の適用税率を正しく判断するために必要な情報となります。

支払い期日

支払い期日とは、請求金額の支払い期限を指します。入金遅延のリスクを防ぐためにも、請求書には必ず明記しておくことが重要です。

なお、支払い期日は取引先によって異なる可能性があります。一方的に設定するのではなく、事前に取引先と確認を行うことが望ましいです。

【ケース別】請求書に記載する請求日の決め方

請求書の発行方式によって、請求日の決め方は異なります。ここでは、主要な3つのケースについて詳しく解説します。

掛売方式の場合

掛売方式とは、1カ月分などの一定期間の売り上げをまとめて一括請求する方式です。期間内に複数回の取引があっても、請求書は1枚のみ発行されます。

一定期間(月単位など)の取引をまとめて請求するこの方式では、「月末締め翌月払い」など、締日に合わせて請求日を設定するのが一般的です。

請求書の請求日は、取引先とのあいだで取り決めた締日に基づいて決まります。たとえば月末で締めて請求する場合は、末日を発行日とするケースが多く見られます。ただし、企業によっては月末で締めて、翌月1日などの別の日付で請求書を発行するケースもあります。

締め日と発行日が異なる場合には、会計処理上のズレが生じないよう注意が必要です。

都度方式の場合

都度方式とは、商品やサービスの納品が発生するたびに請求や支払いを行う方式です。商品の納品やサービスの提供が完了した後に、請求書を発行します。

取引ごとに請求書を発行するこの方式では、発行日は商品・サービスの納品日または提供完了日とするのが一般的です。単発取引や新規取引に適しており、債権や債務関係が明確になるというメリットがあります。

都度方式は、取引開始直後の企業や継続的な取引を前提としない場合に適しています。一方で、掛売方式に比べて業務負担が大きくなるため、継続的な取引が増えた場合には、掛売方式へ移行を検討するのも一案です。

前払いや着手金が発生する場合

着手金や前金請求、プロジェクト分割請求など、納品やサービス提供の前に請求書を発行するケースでは、特別な配慮が必要です。

このような場合、契約内容に応じて請求日を設定する必要があります。一般的には、契約締結日や着手金の支払い期日に合わせて請求日を決定します。

請求日や支払い期日については、契約書に明記しておくことが重要です。あらかじめ明記することで、双方の認識の違いを防ぎ、円滑な取引につながります。

請求書の請求日はどう書く?正しい書き方と注意点

請求日の記載には、実務上守るべき基本ルールと、特殊なケースへの対応方法があります。

日付記載の基本ルール

日付記載における基本ルールは以下の通りです。

まず、西暦と和暦は請求書内で統一します。請求書内で「2025年」と「令和7年」が混在すると読み手に混乱を与える可能性があるためです。どちらを使用しても問題ありませんが、記載方式を揃えることで見やすさが向上します。

次に、未来日・過去日を避けることが大切です。実態と異なる日付を記載すると架空取引を疑われる原因となります。

作成日と発行日が異なる場合は発行日を優先して記載し、必要に応じて作成日も併記することで透明性を確保できます。

請求日が土日や祝日の場合

請求日が土日や祝日にあたる場合の対応は、企業によって異なります。そのまま記載しても法的問題はありませんが、支払い日との関係で前倒し記載するケースも少なくありません。たとえば、月末が土曜日の場合、前営業日の金曜日を請求日とすることがあります。

また、振込処理や銀行の営業日との関係も考慮する必要があります。支払い期日が銀行休業日の場合、実際の入金が遅れる可能性があるため、事前に取引先と確認しておくことが重要です。

請求書を再発行する場合

請求書を再発行する場合、発行日は変更しないのが一般的です。これは、二重請求や期ズレ、会計処理のミスを防ぐための重要な原則です。

もし日付を変更した請求書を発行した後で元の請求書が見つかった場合、買い手側が別の請求書と認識して二重支払いが発生するリスクがあります。

再発行する際は、以下のような対応が有効です。

- 再発行である旨を明記する(「再発行」スタンプや文言の追加)

- 再発行印や請求書番号で管理する

- 元の請求書と明確に区別する

なお、再発行日を請求日に設定すると会計期間のズレが生じ、税務上の問題につながる可能性もあるため、必ず元の発行日を維持することが重要です。

請求書関連の法制度と請求日の関係

2023年10月から開始されたインボイス制度と、および2024年1月に本格運用が始まった電子帳簿保存法の影響により、請求書の日付管理はこれまで以上に重要性を増しています。

インボイス制度と請求日

インボイス制度では、適格請求書に「取引年月日」の記載が求められます。発行日自体は記載必須ではありませんが、取引日の明確な記載が求められます。

取引年月日を含め、記載内容に記載ミスや不備があると仕入税額控除が受けられない可能性があるため、特に注意が必要です。

適格請求書発行事業者は取引日時点での登録状況を正確に把握し、適切な請求書を発行する責任があります。

インボイス制度についての詳細は、以下の記事をお読みください。

電子帳簿保存法と請求日

電子帳簿保存法では、電子データによる保存の場合、複製・改ざんが容易で痕跡が残りにくいという特性があることから、「真実性の確保」と「可視性の確保」の保存要件が求められています。

2024年1月以降は、タイムスタンプの付与に加え、訂正・削除の履歴を残すシステム運用や、事務処理規程を整備する方法も認められています。

請求書の場合、発行日からおおむね7営業日以内のタイムスタンプ付与、または同等の運用ルールで真実性を確保しましょう。

次に、可視性の確保においては、電子保存時の検索性の確保が必須要件です。保管の際は原則として、請求書に記載のある請求年月日で検索できるようにする必要があります。

参照:国税庁|「電子帳簿保存法が改正されました」

電子帳簿保存法についての詳細は、以下の記事をお読みください。

まとめ

請求書の請求日記載は、債権や債務関係を明確にし、取引の透明性を確保する上で極めて重要です。掛売方式では締め日に合わせ、都度方式では納品日に基づく記載が一般的であり、取引形態に応じた日付の設定が求められます。

また、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応も重要です。これらの要件をすべて満たすためには、請求書発行システムの導入が有効です。経理業務の負担軽減や業務効率化のためにも、ぜひ「Bill One債権管理」の導入をご検討ください。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

請求書発行・入金消込業務では、請求書をオンラインで一括発行できるだけでなく請求情報と入金情報をリアルタイムで突合し、入金消込の自動化を実現します。

Bill One請求書受領の特長

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求書にまつわる経理業務の工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ「Bill One」の導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部