- 請求書

請求書の有効期限は?時効の制度と支払い期限切れの対応方法を解説【弁護士監修】

公開日:

更新日:

債権には法律で定められた有効期限があり、その期限を過ぎると債権が消滅する可能性があります。2020年の民法改正により有効期限は支払い期限に定められた日の翌日から5年に統一されましたが、依然として期限管理は企業の重要な課題となっています。

本記事では、請求書の有効期限に関する基礎知識から、期限切れを防ぐための具体的な方法、そして支払い期限を過ぎた場合の実務的な対応まで詳しく解説します。

請求書発行から入金消込まで!業務を効率化

請求書の有効期限はいつまで?

請求書には有効期限があります。ここでは、請求書の有効期限の基礎知識と法的根拠について解説します。

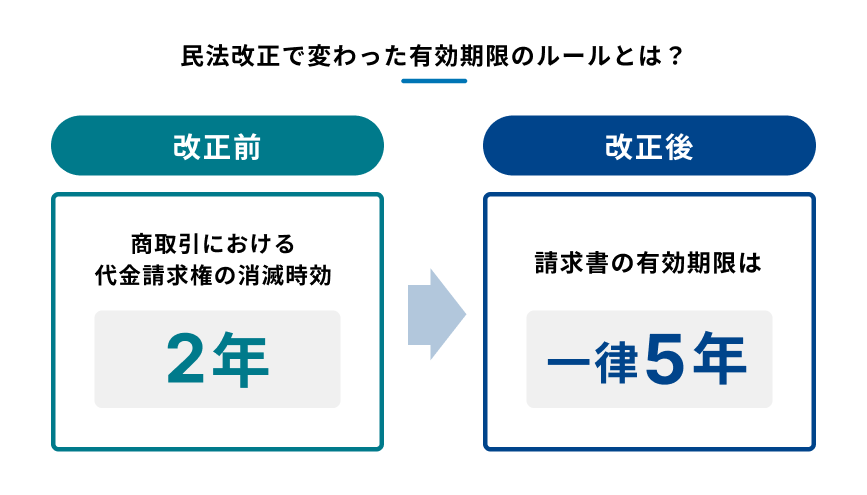

- 民法改正で変わった有効期限のルール

- なぜ再発行では期限が更新されないのか

1.民法改正で変わった有効期限のルール

2020年4月の民法改正により、2020年4月1日以降に発生した債権については、請求書の有効期限は一律5年となりました。

改正前の民法では、商品の売買における代金請求権の消滅時効は2年と定められていました。日常的な取引関係を早期に確定させる趣旨から、比較的短い期間が設定されていたためです。

今回の有効期限の変更は、職業による時効期間の違いをなくし、債権の消滅時効期間を統一することで、よりわかりやすい制度とすることを目指したものです。

この改正により、2020年3月31日以前に行った商品の売買取引については旧法が適用され、消滅時効は2年となります。一方、同年4月1日以降に行った商品の売買取引については新法が適用され、消滅時効は5年となります。

例えば、2020年3月31日以前の商品の売買に係る請求書の有効期限は2022年3月までですが、2020年4月以降の商品の売買に関して発行した請求書は2025年4月まで有効となります。

2.なぜ再発行では有効期限が更新されないのか

実は、請求書を再発行しても、有効期限は更新されません。これは、請求書自体は債権の存在を証明する証拠書類に過ぎず、新たな請求書を発行しても元の債権の時効期間には影響しないためです。

例えば、2023年4月に発生した100万円の売掛金について、2024年4月に請求書を再発行したとしても、有効期限は当初の債権発生時から起算して5年後の2028年4月のままとなります。請求書の再発行によって2029年4月まで延長されることはありません。

支払い期限を過ぎた請求書への具体的な対応手順

支払い期限を過ぎた請求書は、段階的な対応が必要です。

まずは自社の対応に問題がないかを確認し、その後取引先への催促を行い、必要に応じて法的手続きへと進むという段階を踏むことになります。

支払い期限を過ぎた請求書への具体的な手順について、次から詳しく解説します。

- まず確認すべき自社側のチェックポイント

- 取引先への段階的な催促の進め方

- 法的手続きが必要となった場合の対応

1.まず確認すべき自社側のチェックポイント

支払い期限を過ぎた請求書への対応として、まず自社側の手続きに問題がないかを確認する必要があります。例えば、支払い期限切れについては、請求書の発送ミスや記載内容の誤りが支払い遅延の原因となっていたケースも考えられます。

自社での確認事項として、以下の項目を順番にチェックしていきましょう。

【発送状況の確認】

- 請求書は確実に発送されているか

- 送付先の住所・メールアドレスは正しいか

- メール送付の場合、迷惑メールフォルダの確認依頼をしているか

- 担当者の異動や退職による引継ぎミスはないか

【請求書の記載内容確認】

- 振込先の口座情報(銀行名、支店名、口座番号等)は正確か

- 支払い期限は明確に記載されているか

- 取引内容や金額の記載に誤りはないか

- 消費税の計算は正しいか

- インボイス制度における登録番号は記載されているか

【取引条件の確認】

- 支払い条件は取引先と合意した内容と一致しているか

- 請求書の発行タイミングは適切か

- 分割払いなどの特別な取り決めがある場合、それは正しく反映されているか

これらの項目を順次確認することで、自社側の手続きに問題がないかを体系的に確認できます。先に取引先のほうに問題があるかどうか確認してしまうと、万が一自社側に問題があった場合、取引先からの信用を失う恐れがあります。

2.取引先への段階的な催促の進め方

自社側に問題がないことを確認できたら、次は取引先への催促を行います。この際は、取引関係への影響も考慮しながら、段階的に対応を進めることが重要です。

まずは電話やメールでの確認から始めましょう。「先日お送りした請求書について、ご確認いただけましたでしょうか?」といった柔らかい表現で状況を確認します。決して、責め立てるような言葉を使ってはいけません。

多くの場合、この段階で支払いの意思を確認できるか、遅延の理由が判明します。

メールでの催促に対して反応がない場合は、電話での確認を試みます。ただし、電話での約束は記録として残りにくいため、通話内容は必ずメールで書面として記録を残すようにしましょう。

例えば「本日のお電話でご確認いただいた通り、来週金曜日までにお支払いいただけるとのことで承知いたしました。」といった確認メールを送付すると、事実関係が客観的に残って確実です。

上記の対応を取っても支払いが行われない場合は、書面での催促に移ります。その方法として「内容証明郵便による督促」があります。内容証明郵便による督促は、法的手続きの前段階として有効な手段です。内容証明郵便には下記項目を記載しておきましょう。

- 取引の具体的な内容

- 請求金額

- 支払い期限

3.法的手続きが必要となった場合の対応

催促を重ねても支払いが行われない場合は、法的手続きの検討が必要になります。主な選択肢として、支払い督促の申立てと訴訟の提起があります。

支払い督促は比較的簡易な手続きで、申立手数料も通常裁判所に納める手数料の半額で済むというメリットがあります。ただし、相手方が督促異議を申し立てると訴訟に移行するため、確実な債権回収が必要な場合は最初から訴訟を選択することも検討します。

特に注意が必要なのは、法的手続きに入る前に時効の完成が近づいている場合です。この場合、内容証明郵便による催告を行うことで、時効の期限を一時的に6カ月延長することが可能です。その6カ月以内に訴訟を提起するなどの法的手続きを行わないと、時効の進行が再開し、消滅時効が完成してしまうため注意が必要です。

スムーズな回収につながる支払い期限設定のポイント

支払い期限を設定することで、未払いを防ぎ、確実な回収を実現する可能性が高くなります。特に、適切な支払い期限を設定することにより、取引先との無用なトラブルを防ぎ、スムーズな回収を実現することができます。

次から、スムーズな債権回収につながるための、支払い期限のポイントを紹介します。

- 効果的な支払い期限の記載方法

- 見落とされにくい表示場所と書き方

- 支払いトラブルを防ぐ期限設定の注意点

1.効果的な支払い期限の記載方法

支払い期限の記載では、具体的な日付を明確に示すことが重要です。「請求書発行から30日以内」といった相対的な期限設定ではなく、「2025年2月28日まで」のように具体的な日付を記載しましょう。

そうすることで、取引先の経理担当者が処理しやすくなり、支払い忘れも防ぎやすくなります。

また、請求書発行日と支払い期限の間は、取引先の経理処理に必要な時間を考慮して設定しましょう。一般的な取引では、請求書発行から30~31日程度が多く設定されています。一方、業界の慣習や取引先の規模によって適切な期間は異なってくるので、そういったケースにある程度合わせることも重要になってきます。

2.見落とされにくい表示場所と書き方

支払い期限は請求書の中でも特に重要な情報になるため、請求書のレイアウトにおいても、見落とされにくい場所に配置する工夫が重要です。請求書の上部に記載し、文字サイズを大きくしたり、枠で囲んだりすることで視認性を高めるのが一般的です。

電子請求書の場合は、データ上で支払い期限を強調表示したり、期限が近づいた際に自動でリマインドメールを送信したりするなど、システムの機能を活用した工夫も便利です。人によるミスはどうしても発生してしまうので、電子システムに頼るのもよいでしょう。

3.支払いトラブルを防ぐ期限設定の注意点

支払い期限を設定する際は、原則、土日祝日や年末年始を避けるようにしましょう。金融機関が休業している日を支払い期限に設定すると、実質的な支払い可能日が前倒しになってしまい、取引先に混乱を招く恐れがあります。

特に年末年始は、多くの企業で経理処理の締め日や決済システムのメンテナンス期間と重なることもあるため、余裕を持った期限設定が必要です。また、ゴールデンウィークなどの大型連休も、上記のような配慮が必要です。

適切に請求書を管理することで、期限切れによる損失を防ぐだけでなく、企業の資金繰りを安定させることにもつながります。ここでは、具体的な管理方法と予防策について解説します。

- 確実な期限管理のための仕組みづくりをする

- 取引先の信用リスクをチェックする

- 請求書のデジタル化によって効率的に期限管理をする

1.確実な期限管理のための仕組みづくりをする

請求書の期限管理には、確実に期限を守るための仕組みづくりが欠かせません。例えば、請求書の発行日や支払い期限、入金状況などを一元管理できる管理表をExcelなどで作成し、定期的にチェックする体制を整えましょう。

また、督促のタイミングも管理表に組み込んでおくと効果的です。例えば「支払い期限の1週間前」や「支払い期限から1週間後」など、段階的な督促のタイミングをあらかじめ設定しておくことで、確実に債権を回収することにつながります。

2.取引先の信用リスクをチェックする

未回収リスクを低減するためには、取引前にあらかじめ、取引先の信用状態を定期的に確認することも重要です。新規取引開始時や、取引額が大きく増加する際には、慎重な与信管理をすることで、確実な債権回収に努めましょう。

通常、与信管理では、取引先の財務状況や支払い履歴、業界動向などを総合的に評価します。例えば、過去の支払い遅延の有無、他社からの評判、帝国データバンクなどの信用調査機関の情報などを参考にします。

また、取引金額に応じた与信限度額を設定し、それを超える取引には追加の与信審査や担保の設定を求めるなど、リスクに応じた管理を行います。特に、長期の取引関係がある相手であっても、定期的な与信状況の見直しを怠らないことが大切です。

与信調査をしてくれる外部サービスがあるので、取引量など、必要に応じて利用することもおすすめです。

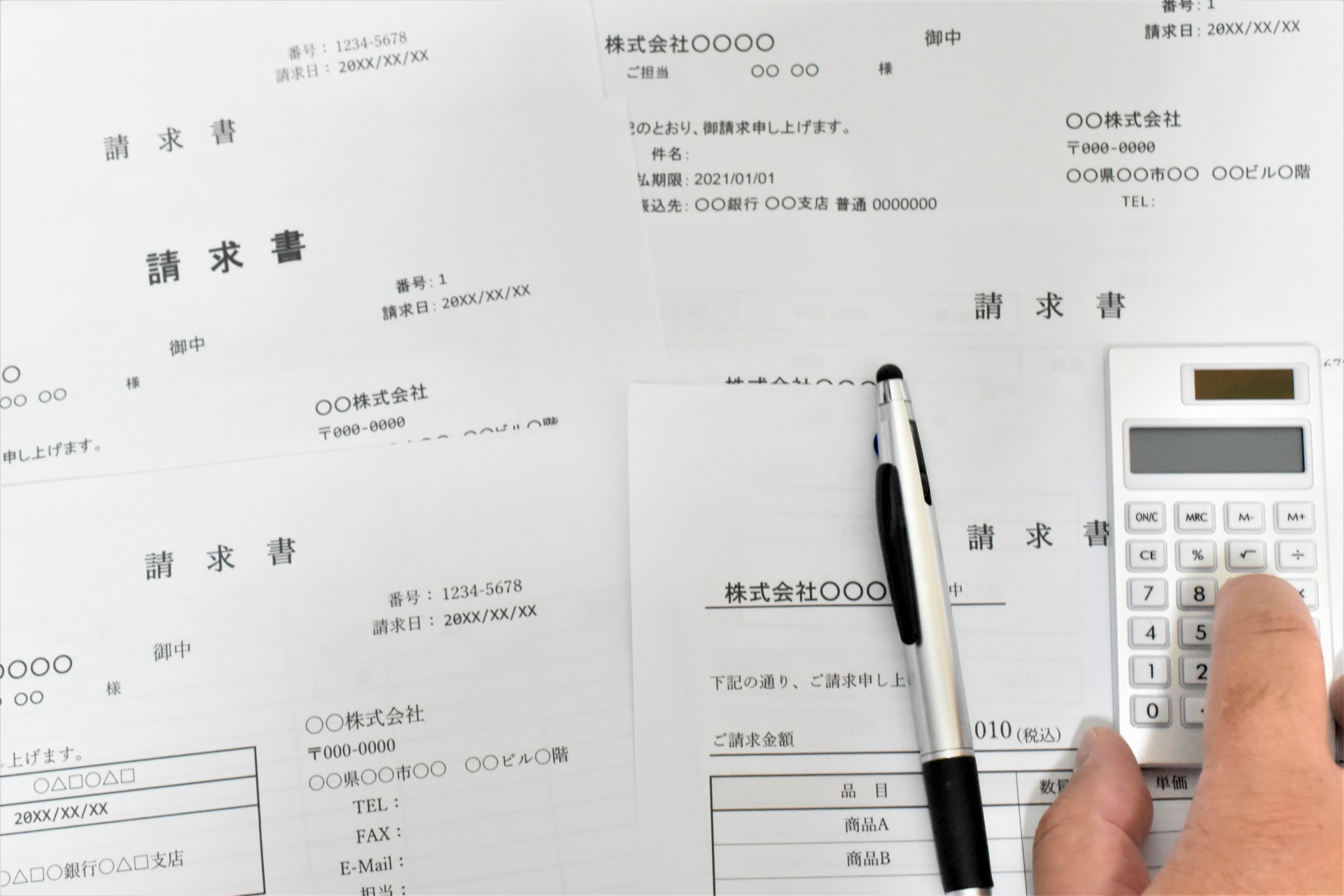

3.請求書のデジタル化によって効率的に期限管理をする

請求書管理をデジタル化することにより、期限管理の効率化と人的ミスの防止に大きくつながります。具体的には、請求書管理システムを導入することで、支払い期限の自動チェックや督促メールの自動送信など、多くの業務を自動化することが可能です。

特に2023年10月から導入されたインボイス制度への対応も含め、請求書の電子化は今後ますます重要になっています。電子請求書の場合、発行から受領確認、支払い期限の管理まで、すべてのプロセスをシステム上で一元管理できます。

例えば、支払い期限が近づくと自動的にアラートが表示されたり、取引先に自動でリマインドメールが送信されたりする機能を持つ請求書管理システムを利用することで、期限切れのリスクを大幅に低減できます。また、入金情報との自動照合により、未入金の把握も容易になるため、まだ電子化していない会社は、ぜひ検討してみてください。

まとめ:請求書には有効期限があるので注意しよう

2020年4月の民法改正で請求書の有効期限は5年となり、この期限を過ぎると債権が消滅する可能性があります。請求書の再発行では請求書の有効期限は更新されないため、支払いの遅延時は内容証明郵便による催告などの適切な対応を行いましょう。

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、 企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。