- 請求書

請求書の締め日は発行側/受領側のどちらが決める?締め日や支払い期日の決め方も解説

公開日:

請求書を発行する際、または受け取る際に「締め日はいつに設定すればいいのだろう?」と疑問に思った経験はありませんか。特に新規の取引先とのやりとりでは、戸惑うことも多いでしょう。

この記事では、「請求書の締め日はどちらが決めるのか」という疑問に答えます。併せて一般的な決め方や、取引先から締め日や支払い日の変更を依頼された場合の対処法についても解説します。そして請求書締め日の管理方法についても紹介するので、参考にしてください。

受領も発行も対応!請求書業務を効率化

請求書の「締め日」とは?支払い期日との違いも解説

企業間の取引では、商品やサービスを提供した後、その代金を請求するために請求書を発行します。この請求書に関わる「締め日」とは何か、そして似た言葉である「支払い期日」との違いについて、説明します。

請求書の締め日とは、請求業務の区切りになる日

請求書の「締め日」とは、請求金額を計算するための区切りとなる日を指します。例えば「月末締め」であれば、その月の1日から末日までを1つの期間とし、その期間内の取引の金額を計算して請求するという意味になります。

このように取引期間に一定の区切りを設けることで、どの期間の取引に対する請求なのかが明確になります。また、何度も発生する取引をその都度請求するのではなく、締め日までの分を一括で請求できるため、請求業務を効率的に行うことができます。

一般的な締め日は五・十日もしくは月末日です。

支払い期日との違い

「締め日」とよく似た言葉に「支払い期日」がありますが、意味が異なります。「支払い期日」とは、請求書に記載された金額を、実際に支払わなければならない期限の日を指します。

一般的に契約書や発注書には、「締め日」と「支払い期日」がセットで記載されます。例えば、「月末締め、翌月末払い」と書かれている場合、ある月の末日までの取引分をまとめて請求し、その請求金額を翌月の末日までに支払ってください、という意味になります。この2つの日付は取引において非常に重要なので、混同しないようにしましょう。

請求書の締め日はどちらが決める?締め日の決め方を解説

請求業務において重要な「締め日」ですが、締め日はどちらが決めるのでしょうか。

原則、発注側が決める

日本では、請求書の「締め日」に関して、法律で明確な基準や決まりがあるわけではありません。しかし商習慣として、一般的に商品やサービスを発注する側(お金を支払う側)が締め日を決定します。これは、発注側が自社の資金サイクルに合わせて、支払いの時期を調整する必要があるためです。

ただし、実際には取引先との交渉によって、締め日が決定される場合もあります。もし請求の支払いが滞る(請求の未払い)になると、受注側の資金繰りに影響が出るため、締め日や支払い期日は双方にとって重要な取り決めです。

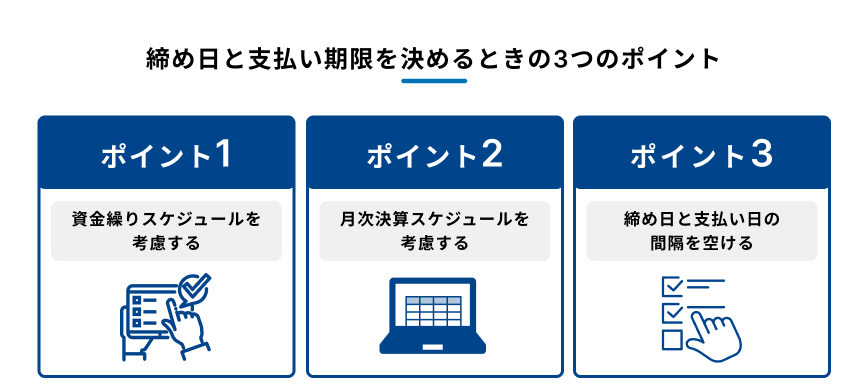

締め日と支払い期限を決めるときの3つのポイント

請求書の締め日と支払い期日を決める際には、考慮すべきポイントが3つあります。

- 資金繰りスケジュールを考慮する

- 月次決算スケジュールを考慮する

- 締め日と支払い日の間隔を空ける

資金繰りスケジュールを考慮する

支払い期日は、取引先からの入金が自社の支払いよりも前に設定するのが理想です。こうすることで、口座残高に余裕を持った状態で支払いができ、キャッシュフローの安定につながります。

月次決算スケジュールを考慮する

月次決算のスケジュールに合わせて請求書の締め日を設定すると、取引の収益や費用を適切な会計期間に計上できます。

特に年度の終わりや年末年始は、郵便事情などにより請求書の到着が遅れることも考えられます。月次決算スケジュールを考慮し、必要であれば取引先に早めの請求書送付を依頼するなど、連携を取りましょう。

締め日と支払い日の間隔を空ける

請求書の締め日から実際に支払いを行う日までの期間は、適度に余裕を持たせることが推奨されます。間隔が短すぎると、取引先が請求書を受け取ってから内容を確認し、支払い準備を行う時間が十分に取れない可能性があるからです。

余裕を持った期間設定は、支払い側の作業負担を軽減し、支払い遅延といったトラブル防止にも繋がります。

請求書の締め日に関するよくある質問

請求書の締め日に関しては、実務上、判断に迷うこともあります。ここでは、よくある質問とその対応について紹介します。

締め日が土日祝日にあたる場合はどうすればいいか

締め日が土曜日、日曜日、祝日といった金融機関の休業日にあたる場合、一般的には、締め日を休業日の直前の平日に前倒しするか、直後の平日に後ろ倒しするかのどちらかで対応します。

どちらの方法を選択するかは、事前に取引先と合意しておくか、自社の経理ルールとして明確に定めておくことが望ましいです。

請求書は締め日までに発行すべきか

請求書は、支払い側が取引内容を確認し、期日までにスムーズに支払いを行えるように、締め日後できるだけ早く発行するのが原則です。遅くとも数日以内の発行を心がけましょう。

もし、何らかの事情で請求書の発行が遅れてしまう場合は、事前に取引先にその旨を連絡することが重要です。連絡なしに発行が遅れると、相手方の支払い処理に影響が出たり、翌月の支払いになったりする可能性も考えられます。

締め日を過ぎても請求書が届かない場合はどうすべきか

設定された締め日を過ぎても取引先から請求書が届かない場合は、まず自社内で請求書が未着であることを確認します。他の部署に届いていないか、見落としていないかなどを確認した上で、取引先の担当者へ状況を問い合わせましょう。

もし取引先の都合で請求書の発行が遅れ、支払い期限までに支払いが間に合わない場合は、請求書を受け取った際に取引先に支払い日の調整を交渉します。相手に不備があったケースでも、自社の支払いを放置すると、意図的な未払いと誤解される恐れがあるため、早めの対応が肝心です。

取引先から締め日の変更を依頼された場合の対処法

時には、取引先から現在の請求書の締め日を変更してほしいと依頼されることがあります。そのような場合の対応手順について、4つのステップで説明します。

- 依頼内容と締め日の変更理由を確認する

- 自社への影響を確認する

- 対応方針を決定する

- 合意内容を書面で記録する

1.依頼内容と締め日の変更理由を確認する

まず、取引先が締め日を具体的にどのように変更したいのか、そしてなぜ変更が必要なのか、その理由を確認しましょう。変更が今回限りのものなのか、それとも今後のすべての取引に適用されるのかも把握しておく必要があります。

特に変更理由が取引先の資金繰りによる場合は慎重に検討します。このような場合、安易に締め日の変更(特に支払いサイトの延長)を受け入れると、将来的に代金が長期間回収できない恐れがあるからです。

2.自社への影響を確認する

次に、取引先の依頼に応じて締め日を変更した場合、自社にどのような影響が出るかを確認します。主な確認ポイントは、自社のキャッシュフローへの影響と、請求業務の負担が増えないかという点です。

例えば、締め日が早まるのであれば入金も早まる可能性がありますが、遅くなる場合は自社の資金繰りに影響が出るかもしれません。また、取引先ごとに締め日が異なると、請求業務が複雑になることも考慮に入れるべきです。

3.対応方針を決定する

取引先からの依頼内容と自社への影響を踏まえて、どのように対応するかの方針を決定します。対応方針はおもに、「受け入れる」「調整する」「お断りする」の3パターンに分けられます。

締め日の変更を受け入れる場合、取引先に承諾する旨と、いつから新しい締め日に変更するのかを明確に伝えましょう。また調整が必要な場合は、「月末締めは難しいが、20日締めなら対応可能」といった代替案を提示し、交渉の余地を探ります。

そして変更を受け入れられない場合は、丁重にお断りします。その際は、単に「できません」と伝えるのではなく、自社のキャッシュフローや経理体制への影響など、可能な範囲で具体的な理由を添えて説明することで、良好な関係を維持できます。

4.合意内容を書面で記録する

話し合いの結果、締め日の変更が決まったら、合意内容を覚書やメールなど、書面で記録しておきましょう。口頭での約束だけでは、後になって「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があります。

書面で残すことで、双方の認識を一致させ、将来的な誤解や問題を防ぐことにつながります。

請求書の支払い期日はどちらが決める?

請求書の「締め日」は原則として発注側が決めますが、「支払い期日」の決定はどうでしょうか。

原則「請求書を発行する側」が設定

請求書の支払い期日は、原則として商品やサービスを提供した側、つまり請求書を発行する側が設定します。発行側は、自社の取引条件に基づいて支払い期日を決定し、その日付を請求書に明記して相手方に通知します。

契約書や合意に従う

ただし、取引を開始する前に交わした契約書や、双方の合意によって支払い期日に関する取り決めが既にある場合は、その内容が優先されます。例えば、契約書に「月末締め翌々月末払い」と明記されていれば、請求書発行側はその契約に従って、支払い期日を記載する必要があります。

締め日管理に請求書管理システムが有効な理由

取引先ごとに異なる請求書の締め日や支払い条件の管理は、手作業では限界があり、ミスも起こりやすくなります。そこで活用を検討したいのが、請求書管理システムです。請求書管理システムが締め日管理における課題をどのように解決できるか、3つのポイントを紹介します。

更新作業を効率化

請求書管理システムを利用すると、取引先ごとの締め日や支払い条件を「マスタ情報」としてシステムに登録し、一元管理できます。一度登録すれば、その情報に基づいて請求業務が行われるため、手作業で毎回確認する手間が省けます。

また、取引条件に変更があった場合も、マスタ情報を更新するだけで済むため、設定ミスや更新漏れを防ぎ、常に最新かつ正確な情報に基づいた請求業務が可能です。

発行業務の効率化

多くの請求書管理システムには、登録されたマスタ情報や取引データを基に、請求書を自動で作成する機能が備わっています。これにより、請求書作成にかかる時間と手間を大幅に削減し、人為的ミスを防ぎます。

さらに、作成された請求書の承認プロセスもシステム内で行えるため、紙ベースのやりとりや押印のための出社が不要になり、業務全体のスピードアップが期待できます。

正確なキャッシュフロー予測

請求書管理システムは、各取引先の締め日や支払い条件、請求金額といった情報に基づいて、将来の入金予定日を自動で集計・予測してくれます。これにより、手作業で複雑な計算をする必要がなくなり、精度の高いキャッシュフロー予測が可能です。

正確な資金繰りの見通しが立つことで、余裕を持った財務管理や投資判断が可能になり、経営判断の精度向上にもつながります。

まとめ

請求書の「締め日」は、取引の発注側が自社の資金サイクルや経理処理の都合に合わせて決定することが一般的です。一方、「支払い期日」は基本的に請求書の発行側が設定しますが、事前の契約や合意が優先されます。

これらの日付は、お金の流れに直結するため、取引先との間で明確に合意し、正確に管理することが不可欠です。特に取引先が増えると管理が複雑になり、債権の回収漏れやキャッシュフローの悪化を招く可能性もあります。

請求書管理システムなどを活用して、締め日や支払い期日の管理を効率化し、正確な請求業務と安定した資金繰りを目指しましょう。

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部