- 経理・財務業務その他

滞留債権とは?【放置はダメ】リスクと回収方法、不良債権との違いを解説

公開日:

更新日:

滞留債権は、企業経営において大きな課題の一つです。売掛金の未回収が続くことで貸倒れのリスクが高まる上、キャッシュフローの悪化や、企業の信用低下にもつながる可能性があります。

この記事では滞留債権の原因から、放置によるリスク、さらには滞留債権を発生させないための具体的な方法、発生時の対応策までを解説していきます。ぜひ、健全な企業経営のためのヒントにしてください。

債権管理業務を効率化

滞留債権とは?

滞留債権の実態とその影響について理解することは、企業の健全な財務管理において非常に重要です。ここではまず、滞留債権の基本的な概念や定義、不良債権との違い、そして発生する主な原因について解説します。

滞留債権の定義

滞留債権とは、支払い期日を過ぎても入金されない債権(主に売掛金)のことを指します。

一般的に、支払い期日から一定期間(通常30日以上)経過しても回収できていない債権を滞留債権と呼びます。特に期日から6カ月または1年以上経過している債権は「長期滞留債権」として分類され、回収リスクが高まる傾向にあります。

滞留債権は企業の資金繰りに直接影響を与えるため、適切な管理と対策が必要です。

債権についての詳しい内容は、以下の記事をお読みください。

滞留債権と不良債権の違い

滞留債権と不良債権は似た概念ですが、明確な違いがあります。

滞留債権は支払い期日を過ぎているものの、まだ回収の可能性が残されている債権です。一方、不良債権は取引先の倒産や廃業、長期の支払い不能状態などにより、回収が極めて困難または不可能になった債権を意味します。

つまり、両者の最大の違いは「回収の見込み」です。滞留債権は適切な対応により回収できる可能性がありますが、放置すると不良債権へと変化し、最終的に回収不能になるケースが少なくありません。

滞留債権の発生原因

滞留債権が発生する原因は、取引先側の要因と自社側の要因に分けられます。

取引先側の要因として挙げられるのは、経営状況の悪化による資金不足、請求書の紛失や管理不備、支払い手続きのミスや単純な失念などです。特に取引先の経営難は、支払いの優先順位が下げられることにつながるため、滞留債権発生の主要因となっています。

一方、自社側の要因としては、請求書の送付忘れや誤記載、入金消込作業のミスなどがあります。特に問題となるのは、債権情報が社内で一元管理できていないことによる、営業部門と経理部門間の連携不足です。このような内部連携の問題が、滞留債権を見逃す原因となることも少なくありません。

入金消込についての詳しい内容は、以下の記事をお読みください。

滞留債権を放置するリスク

滞留債権を放置することは、企業経営にとって深刻なリスクをもたらします。具体的なリスクの内容は、以下の通りです。

貸倒れに発展する

貸倒れとは、債務者の経営悪化や倒産などにより債権の回収が不可能になった状態です。滞留債権を放置し続けると、回収の可能性は時間の経過とともに低下し、最終的に貸倒れへと発展するリスクが高まります。

貸倒れが発生した場合、企業は貸倒損失として会計処理を行う必要があります。この処理を行わないと資産価値が実態より過大に計上された状態になり、経営判断を誤る原因になるだけでなく、税務上の問題が生じることも少なくありません。

加えて、貸倒損失の影響で当期の利益が大幅に減少し、株主や投資家からの信頼を損なう恐れもあります。

債権が時効消滅する

債権には時効があります。請求などを行わない状態が一定期間続くと、債権者は支払いを請求する権利を失います。時効までの期間は、権利を行使できることを知ったときから5年、権利を行使できるときから10年です。

時効の成立を防ぐためには、裁判上の請求や支払い督促の申立て、債務の承認を得るなどの方法で時効を中断させる必要があります。たとえば、債務者から一部入金や債務承認の書面を取得することで時効は更新され、再び最初から時効期間がカウントされます。

債権を確実に回収するためには、時効の期間を意識した行動が重要です。

資金繰りが悪化する

滞留債権の増加は、企業のキャッシュフローに直接的な悪影響を及ぼします。具体的には、売掛金が予定通り回収されないと手元の現金が不足し、仕入れ先への支払いや従業員の給与、各種経費の支払いなど、日々の事業運営に必要な資金繰りが悪化します。

特に深刻なのは「黒字倒産」のリスクです。これは、会計上は利益を計上しているものの実際の現金が不足して支払いができなくなり、倒産に至った状態を指します。売上高が増加している成長期の企業ほど、滞留債権の増加による資金繰り悪化の影響を受けやすいため注意が必要です。

社会的信用が低下する

滞留債権の増加に伴う資金繰りの悪化は、自社の支払い遅延を引き起こし、取引先からの信用低下につながる恐れがあります。また貸倒処理や時効による債権消滅は、企業の債権管理能力に対する市場の評価を下げる要因の一つです。

多くの金融機関では、企業の債権管理状況を融資審査の重要な判断材料としています。そして滞留債権が多い企業は、資金管理能力が不十分と見なされて、新規融資の拒否や融資条件の厳格化、金利の引き上げなどの不利益を被る可能性があります。

結果として、必要な資金調達ができずに事業機会を逃す恐れがあります。最悪の場合、経営危機に陥るリスクもあるでしょう。

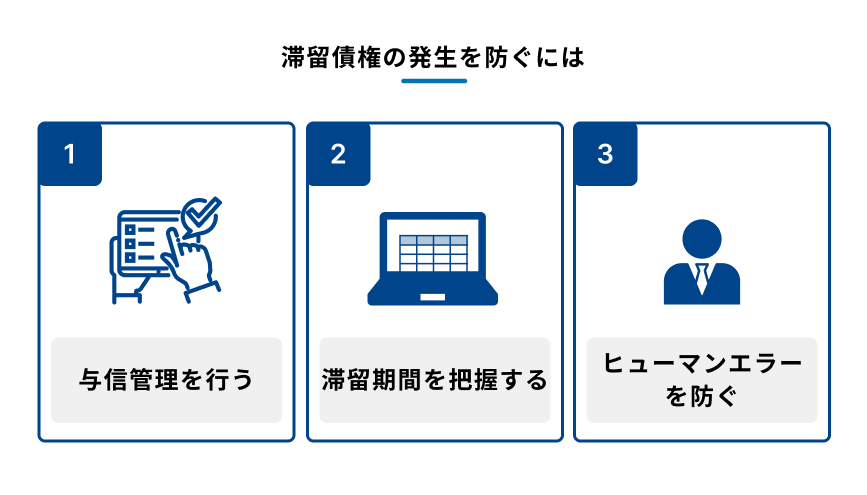

滞留債権の発生を防ぐには

滞留債権が発生すると企業の資金繰りや信用に悪影響を及ぼすため、問題が深刻化する前に適切な予防策を講じることが必要です。ここでは、滞留債権の発生を未然に防ぐための有効な方法について解説します。

与信管理を行う

与信管理とは、取引先に対してどの程度の信用を供与するかを判断し、適切な取引条件を設定する一連の業務プロセスを指します。取引先の支払い能力や信用状態を評価し、取引可能な金額(与信限度額)を設定することで、滞留債権や貸倒れのリスクを最小限に抑えることが可能です。

与信管理のプロセスは、大きく「取引開始前」と「取引開始後」に分けられます。

取引開始前の与信管理では、取引先の決算書、事業内容、代表者情報、業界動向、信用調査会社による第三者の調査データを基に、取引先の定性面と定量面から信用力を分析します。次に分析結果に基づいて取引先の信用力を評価し、適切な与信限度額を決定します。決定した与信限度額を基に契約条件の交渉を進め、合意に達することができたら、取引の開始です。

取引開始後は定期的に債権や与信限度額をチェックし、支払いの遅れや与信限度の期限切れなどの問題が発生していないか確認します。また、取引開始前と同様に、取引先の業績や財務状況などの情報を収集し、信用力や取引内容を定期的に見直すことも重要です。これにより取引先の状況変化に応じて迅速に対応できるため、滞留債権の発生リスクを大幅に低減できます。

滞留期間を把握する

滞留債権の発生を防ぐためには、売掛金の滞留期間を正確に把握することが必要不可欠です。この目的で活用されるのが「売掛金年齢表(エイジングレポート)」です。

売掛金年齢表とは、取引先ごとの売掛金残高を売上日や入金期限日を基準として、どれくらいの期間が経過しているかを管理する帳票です。一般的に「0~30日」「31~60日」「61~90日」「90日以上」といった滞留期間別に分類されており、売掛金の滞留状況を一覧で確認することができます。

売掛金年齢表を定期的に作成・確認することで、どの取引先の債権がどの程度滞留しているかを把握でき、早期の対応が可能になります。たとえば、特定の取引先の支払いが常に遅れていることが判明すれば、取引条件の見直しや与信限度額の調整などの対策を講じることができるでしょう。

債権管理システムの導入は、売掛金年齢表の作成や分析を効率化できます。加えて、支払い期日前の事前アラートや滞留期間に応じた自動督促機能などにより、滞留債権の発生防止にも効果的です。

なお、滞留期間を把握する上で特に重要なのは、債権と入金に関する情報を全社で一元管理することです。営業部門、経理部門、経営層など、関係者全員が同じ情報にアクセスできる環境を整えることで、部門間の連携がスムーズになり、滞留債権の早期発見と対策が可能になるでしょう。

ヒューマンエラーを防ぐ

滞留債権の発生原因の一つに、請求書の送付忘れや誤記載、入金消込のミスなど、自社側のヒューマンエラーがあります。これらのミスを防ぐためには経理業務の自動化が効果的です。

経理業務の自動化によって、請求書の作成・発行、入金の確認、売掛金の消込などの定型作業を正確かつ効率的に行うことができます。さらに、システムが自動的に処理を行うため人為的なミスが大幅に削減され、債権管理の正確性が向上します。

自動化によるメリットは効率性や正確性の向上だけではありません。経理担当者の業務負担が軽減されることで、残業時間の削減や労働環境の改善にもつながります。加えて、定型業務に費やす時間を削減することで付加価値の高い業務に注力できるようになり、企業全体の生産性向上に寄与するでしょう。

経理業務の自動化についての詳細は、以下の記事をお読みください。

滞留債権の回収方法

滞留債権が発生してしまった場合、迅速かつ適切な回収アクションが重要です。ここでは、滞留債権を効果的に回収するための段階的なアプローチについて説明します。

まずは取引先に連絡

滞留債権の発生に気付いた場合、最初に行うべきは取引先への直接連絡です。早期の連絡ほど回収率が高まる傾向があります。支払い期日から数日が経過した時点で、電話やメールで状況を確認しましょう。

連絡の際は、高圧的な態度を避け、丁寧な言葉遣いで対応することが重要です。感情的になったり、非難がましい態度で接すると取引先との関係が悪化し、結果的に債権回収が困難になる可能性があります。まずは支払い遅延の理由を理解し、相手の状況に合わせた対応を心がけましょう。

メールによる連絡例

〇〇株式会社御中 いつもお世話になっております。△△株式会社経理部の□□です。 先日お送りした請求書(No.XXXX)の支払い期日が過ぎておりますが、ご入金が確認できておりません。お支払いの状況について、ご確認いただけますでしょうか。 何かご不明点やご事情がございましたら、お気軽にご連絡ください。 |

督促状や催告書を送付

電話やメールでの連絡に応じない場合や、約束した支払い日を過ぎても入金がない場合は、次のステップとして文書(督促状もしくは催告書)による督促を行います。

督促状は、比較的穏やかな表現で支払いを促す文書です。取引先との関係を維持しながら、未払金の存在を再認識させる目的で使用します。一方、催告書はより強い表現で支払いを求める文書で、法的措置の検討を示唆する内容となります。催告書は、督促状を送付しても反応がない場合に次のステップとして送付します。

滞留債権について催告書を送る際は、内容証明郵便を利用するのが一般的です。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明するもので、後の法的手続きの際に重要な証拠となります。

また、内容証明郵便を受け取ることで、取引先に支払いの必要性を強く認識させる効果も期待できます。

法的手段を取る

督促状や催告書を送付しても支払いがない場合は、法的手段を検討する段階に移ります。主な法的手段として挙げられるのは、以下の4つです。

支払督促

裁判所に申立てを行い、債務者に支払命令を出してもらう手続きです。債務者が異議を申し立てなければ、比較的短期間で強制執行が可能になります。手続きが簡易で費用も抑えられる一方、異議申立てにより通常訴訟に移行するリスクがあります。

民事調停

裁判所の調停委員を介して、当事者間の話し合いによる解決を目指す手続きです。非公開で行われるため風評被害を抑えられ、和解も成立しやすい特徴があります。ただし、当事者の合意がなければ不成立となります。

少額訴訟

60万円以下の金銭債権に適用できる簡易な訴訟手続きで、原則として1回の審理で判決が下ります。迅速な解決が可能ですが、控訴ができないなどの制限があります。

通常訴訟

一般的な民事訴訟手続きで、どの金額の債権にも適用できます。最も確実な法的手段ですが、時間とコストがかかり、専門的な知識も必要となります。

法的手段を取る際は、費用対効果を十分に検討し、必要に応じて弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

滞留債権を回収できないときは

さまざまな回収努力を行っても、やむを得ず債権を回収できない状況に陥ることがあります。そのような場合に行うのが貸倒処理です。

貸倒損失とは、債務者の資産状況や支払い能力などから債権の全額または一部が回収不能となった場合に、その金額を損失として計上する会計処理です。債権が回収できないと判断した時点で、貸倒損失として処理することで、企業の財務状況を適正に反映できます。

貸倒損失は、資産を実態に即して評価し、正確な財務状態を表すために必要な処理です。回収見込みのない債権を資産として計上し続けると、企業の財政状態を過大に評価してしまい、経営判断を誤る原因になります。また、税務上も一定の要件を満たせば損金算入が認められ、法人税の負担軽減にもつながります。

なお、貸倒損失として処理できるのは、以下のような要件を満たす場合です。

- 会社更生法などの法的整理により債権が切り捨てられた場合

- 債務者の債務超過状態が長期間継続し、明らかに回収不能と判断される場合

- 取引停止後1年以上経過し、最後の入金から回収見込みがない場合

- 債務者が行方不明で、資産もなく回収が著しく困難な場合

このような状況になったら、適切な証拠書類を保管した上で貸倒損失の処理を行いましょう。

まとめ

この記事では、滞留債権の定義から、不良債権との違い、放置するリスク、発生防止策、回収方法、そして回収できない場合の対応策まで、幅広く解説しました。

滞留債権の発生を防ぐためには、与信管理の徹底、売掛金年齢表による滞留期間の把握、経理業務の自動化によるヒューマンエラーの防止が効果的です。加えて、債権情報の一元管理不足による営業部門と経理部門間のコミュニケーション不足を防ぐ必要もあります。

こうした課題を解決するには、クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」の導入が有効です。

請求書の作成・発行や入金消込、社内の照会・連携といった一連の対応が、すべてBill Oneで行えるようになり、あらゆる債権と入金に関する情報を全社で一元管理できるようになります。

Bill Oneに必要な情報が集約されることで、アナログで非効率だった業務がデジタル化され、債権管理に関する体制を強くします。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済み請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部