- 法人カード

法人カードによる経費精算のメリットとは?注意点や管理のポイントを解説

公開日:

更新日:

企業の経費管理において、法人カードは一つの選択肢となっています。従業員の立替払いが頻発することで、精算手続き時の入力ミスや不正使用のリスクが生じやすくなります。こうした問題の解決策として法人カードの活用が注目されはじめました。

本記事では、法人カードを使った経費精算のメリットや注意点、経費精算システムとの連携方法、さらに2023年10月から始まったインボイス制度への対応についても解説します。

法人カードで経費精算を効率化

法人カードとは

法人カードとは、企業などの法人向けに発行されるクレジットカードで、事業経費の支払いに使用されます。個人事業主から大企業まで幅広く利用でき、経費管理の効率化に役立つものです。

なお、企業規模による明確な区分はありませんが、一般的に小規模事業者向けを「ビジネスカード」、大企業向けを「コーポレートカード」と呼ぶことがあります。

法人カードで経費精算を行うメリット

法人カードは企業が事業経費の支払いに使用するクレジットカードです。法人カードで経費精算を行うと、経理業務の効率化に役立ちます。メリットを確認する前に、現金での立替精算に関する現状と課題を見ていきましょう。

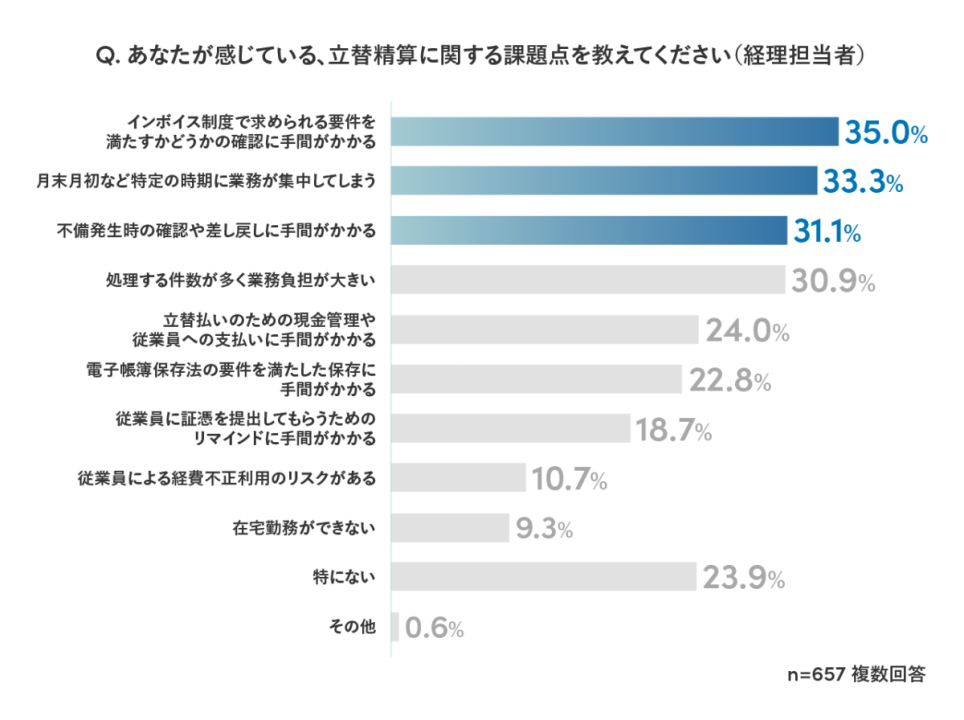

Sansan株式会社による「経費精算に関する実態調査」では、1社当たり平均月間1500件の立替経費が発生しており、処理に100時間を要していることが明らかになっています。

参照元:Sansan株式会社|「Sansan「経費精算に関する実態調査」を実施~インボイス制度で負担増、一社あたり月1500件の立替が発生。約3割が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答~」

調査結果からも分かる通り、多くの経理担当者はインボイス制度の要件確認や、不備の差し戻しに手間を取られ、煩雑な業務が一気に集中するという課題に直面しています。

ここでは経費精算の効率化を含む、法人カードによる経費精算のメリットを解説します。

- 経費精算業務の効率化

- 従業員の立替払い負担の軽減

- 経費の一元管理と可視化

- 不正利用の防止とけん制効果

- キャッシュフローの改善

- コスト削減効果

1.経費精算業務の効率化

現金による立替精算では、従業員から提出された精算書と領収書を照合したのち、システムに手入力するという手間が発生していました。法人カードを導入すれば、従業員の経費の使用状況は利用明細で一元管理ができます。

さらに明細データを経費精算システムに連携させれば、これまで発生していた手作業による入力が不要になります。チェックにかかる工数も削減できるため、経理部門の負担は大幅に軽減するでしょう。

2.従業員の立替払い負担の軽減

現金による立替精算は経理部門だけでなく、経費を使用する従業員にも負荷をかけるものでした。法人カードにより経費を支出すれば、個人資金で立て替える必要はなくなります。従業員が自分の現金や預金を使わずに済むため、急な出張や会食、事務用品の購入といった場合も安心して経費の支払いができます。

また、経費精算のための事務作業も大幅に削減が見込めます。出張や接待の多い業務に携わる従業員は、経費精算だけでも多くの時間を費やしていました。こうした負担がなくなることで時間を有効活用でき、より重要な業務に集中できるのです。

3.経費の一元管理と可視化

現金による立替精算では、すべての従業員が経費精算事務を終え経理部門で集約されるまで、全社的な経費使用状況の把握ができませんでした。

経費使用を法人カードに一本化することにより、経費の使用状況が可視化され一元管理が可能になります。企業全体の経費の使用状況が、正確かつ迅速に把握できるようになるでしょう。

4.不正利用の防止とけん制効果

各従業員の経費使用状況が明細で一元的に管理されれば、利用履歴の透明性が高まり、不正利用に対するけん制が効くようになります。ガバナンス強化の面で、大きなメリットを実感できるでしょう。

私的利用や無駄な経費の使用の兆候が発見しやすくなるため、実際に不正が起きた際にも迅速な対処が可能になり、被害を最小限に食い止めることができます。

5.キャッシュフローの改善

現金による決済では、どうしても手元資金の状況は流動的になります。法人カードによる経費決済を導入すれば、支払いのタイミングをまとめることが可能です。

例えば、月末締め翌月末支払いのサイトであれば、当月の利用金額の支払いに1カ月の猶予が生じます。手元に資金を置いておけるため、キャッシュフローに余裕が生まれ、より効率的な資金運用が可能になるでしょう。

6.コスト削減効果

現金による立替精算を法人カードに切り替えることにより、あらゆるコスト削減が見込めます。

法人カードを使用することで従業員への個別の振り込みがなくなり、振込手数料を大幅に削減できます。また、ポイント還元があるカードであれば、ポイントを有効に活用することでさらなる経費削減につながるでしょう。

また、立替精算に関する事務作業が削減されることで経理部門・従業員双方の業務負担が軽減されます。これまで多くの時間を要していた作業を減らすことができるため、人件費の削減にもつながります。

立替経費をなくす新しい経費精算スタイル

法人カードで経費精算を行う際の注意点

法人カードによる経費精算には多くのメリットがありますが、導入に際してはいくつか注意しなくてはならない点もあります。

以下の注意点を確認していきましょう。

- 年会費と発行手数料の発生

- 利用限度額の管理

- 支払いサイクルの管理

- 紛失や盗難に備える

1.年会費と発行手数料の発生

法人カードでは多くの場合、年会費が発生します。手厚い付帯サービスや高い限度額のカードは、年会費が高額になりがちです。発行枚数の上限が多いカードも同様に高い傾向にあります。

また、従業員用の追加カードを発行する際には、1枚ごとに発行手数料が必要になることがあります。年会費も追加カード1枚につき別途発生するケースが多く、発行枚数が増えるほどコストは上がります。

費用対効果を検証し慎重にカードを選ばなければ、大きな経費負担となり業績を圧迫する可能性があるため注意が必要です。

2.利用限度額の管理

カードの利用限度額も経費の実態に即しているか、確認しましょう。限度額が高くなれば、年会費も上がることが多いため、限度額が高いカードを導入すれば、年会費の負担が増えてしまいます。

かといって、限度額を低く設定すると必要な時に経費の支払いができず業務に支障をきたしたり、最終的に現金での立て替えや個人カードでの決済が発生するなど、好ましくない管理状況に陥ってしまいます。

年会費とのバランスを考慮しつつ、想定される利用額に十分対応できる限度額を確保しましょう。

3.支払いサイクルの管理

法人カードは通常一括払いが基本です。リボ払いなど、支払いを先延ばしにするサービスは付与されていない場合がほとんどでしょう。そのため引き落とし日には、必要な資金を口座に確実に準備しておかなくてはなりません。

支払いサイクルに沿って確実に資金が準備できるよう、キャッシュフローの管理がより重要になってきます。

4.紛失や盗難に備える

従業員に貸与したカードは、常に紛失や盗難のリスクがあります。万が一、紛失や盗難が発生した場合、損害を最小限に抑えるために早期の対応が重要です。社内の報告体制の構築やカード会社の補償制度、サポートデスクへの対応手順も事前に明確にしておきましょう。

法人カードによる経費精算管理のポイント

法人カードの導入により経費精算の効率化を図る際は、以下に挙げるポイントに注意して管理する必要があります。

- 利用ルールの明確化と徹底

- 定期的なモニタリングと分析

- システムとの連携による自動化

- セキュリティー対策の実施

それぞれ確認していきましょう。

1.利用ルールの明確化と徹底

法人カードの貸与対象となる従業員の範囲や限度額など、利用ルールを明確化し周知徹底することが求められます。あわせて、経費として認められる範囲、どこからが不正利用にあたるのかなど、企業としての経費使用ルールを再徹底しましょう。

カード利用者の申請手続き、精算の手順や期限など実務的な部分まで、細かくルールを定めます。定めたルールは必ず規程化し、周知を図ることが重要です。

2.定期的なモニタリングと分析

法人カードによる経費精算の運用が軌道に乗ったら、定期的に利用状況のモニタリングを実施します。不適切なカード利用や異常な支出パターンを早期に発見する、不正の監視が目的の一つです。

その他、経費使用の状況を詳しく分析し傾向をつかむことにより、購入頻度の高い物品があれば、まとめて購入するといった施策も可能になります。スケールメリットにより単価を下げるなど、コストダウンも図れるでしょう。

3.システムとの連携による自動化

法人カードの利用により、大幅に精算業務は効率化が図れます。さらに、経費精算システムと連携すれば、一気通貫の経費管理が可能になります。

法人カード導入の際には、最終的なシステムとの連携まで視野に入れることが重要です。そうすれば、経費精算業務の完全自動化が実現するでしょう。

4.セキュリティー対策の実施

カード利用に関するセキュリティー対策も重要な管理ポイントです。特にオンライン決済に関する利用は注意しなくてはなりません。カード情報の漏えいにより不正利用がおこなわれた場合、知らない間に多額の被害が発生する恐れがあります。

そのため、ECサイトでの決済に関するルールは策定しましょう。ECサイトが信頼できるかどうかの確認をしっかりと行い、不審なサイトでは、クレジットカードの登録や決済をおこなわないように周知徹底を図ることが重要です。

法人カードと経費精算システムの連携

経費精算システムと連動した法人カードを活用すれば、さらなる立替精算業務の効率化が期待できます。ここでは、以下の4つについて解説します。

- データの自動連携

- リアルタイムでの経費把握

- 承認プロセスの効率化

- インボイス制度への対応

1.利用明細データの自動連携

カード利用の明細データが経費精算システムに自動的に取り込まれるため、手作業による入力作業は不要になります。手作業がなくなれば、チェックコストも大幅に削減できるでしょう。システムによっては仕訳作業まで自動で行うものもあり、経費精算業務の大幅な効率化が実現します。

2.リアルタイムでの経費把握

法人カードを経費精算システムと連携すると、各従業員が法人カードで行った決済が自動的にシステムに反映されます。そのため、経費の使用状況がほぼリアルタイムで把握できるようになります。

これにより、予算管理や経費分析が容易になり、より精度の高い資金繰りや経営判断が可能になります。

3.承認プロセスの効率化

経費精算に関する情報がすべてシステム上に集約されるため、承認者はシステムにアクセスできる環境であればどこにいても承認が可能です。紙の書類確認や押印も必要なくなるため、オフィスに出社せずとも外出先で処理できるようになります。

承認プロセスに関わる時間を大幅に短縮でき、経費精算業務のスピードアップが実現するでしょう。

4.インボイス制度への対応

インボイス制度により、領収書などが要件を満たしているかの確認や、税区分の管理などが必要になり経理部門の負担が大きく増えました。

経費管理システムを導入すれば、適格請求書の要件を満たしているかを自動で判定します。また、領収書と証憑は電子帳簿保存法で定められた要件を満たした形で電子保存します。

また、このようなシステムは法改正にも自動で対応するため、その都度、業務フローを変更する必要もありません。

経費精算のDXで業務工数削減

法人カードによる経費精算とインボイス制度への対応

2023年10月から開始されたインボイス制度により、経費精算業務はさらに複雑化しました。法人カードを活用した経費精算システムを導入すれば、インボイス制度への対応も容易になり、経理業務の効率化が見込めます。

インボイス制度による経費精算のポイント

インボイス制度により、取引先の確認や詳細な情報管理が必要となり、経費精算業務が複雑化します。データの正確な記録と確認、保管が求められます。

請求書などの保存要件

経費の証憑として受け取る請求書や領収書が、インボイス(適格請求書)の要件を満たしているか確認しなくてはなりません。

適格請求書事業者が発行した請求書や領収書であっても、インボイスの要件を満たしていない場合は仕入税額控除の対象外となるためです。

経費の仕訳

経費の仕訳もより複雑になります。取引先が免税事業者の場合は仕入税額控除の対象とならず、適格請求書発行事業者かそうでないかによって仕訳の方法が異なるためです。

適格請求書発行事業者との取引では、インボイスに記載された消費税額を計上し、仕入税額控除の対象となるため、税額の確認と記録が重要となります。また、税率ごと(8%・10%)に区分した仕訳が必要です。

一方、免税事業者との取引は、仕入税額控除の対象外となるため、支払総額を経費として計上します。この際、取引先が免税事業者である旨を明確に記録する必要があります。

このように仕訳パターンが多様化するため、手作業での対応は著しく困難です。経理担当者の負担軽減と記帳ミス防止のためにも、システムによる自動仕訳の導入が推奨されます。

データ管理

インボイスに記載された登録番号の確認や、取引内容の詳細な記録が求められるため、データ管理がより重要になります。

インボイス制度では、取引先の適格請求書発行事業者登録番号、取引日時、取引内容の詳細、適用税率、税抜価格、消費税額など、管理すべき項目が従来以上に増加しています。

さらに、これらのデータは取引の都度、正確に記録し、少なくとも7年間の保存が必要となります。また、取引先の登録番号が有効であるかの定期的な確認や、税率変更への対応なども求められるため、手作業による管理は著しく煩雑で、ミスのリスクも高まります。

そのため、データ管理においては、システムによる自動化と一元管理が不可欠といえるでしょう。特に取引量の多い企業では、効率的なデータ管理体制の構築が経理業務の生産性向上の鍵となります。

法人カードと経費精算システムによるインボイス対応

経費精算業務におけるインボイス対応は、複雑かつ煩雑であるためシステムを導入し自動化することで正確かつ素早く処理できます。法人カードと経費精算システムを組み合わせることで、取引データの自動取得から保存まで一連の作業を効率化できます。

以下で、法人カードと連携した経費精算システムの導入により、効率化が実現するポイントを紹介します。

自動データ化と要件チェック

法人カードと連携した経費精算システムでは、領収書やインボイスを自動でデータ化し、インボイスの要件を自動でチェックできます。

システムがOCR技術や専任オペレーターを用いて請求書や領収書の内容を読み取り、必要な情報を自動的にデータ化します。そして、インボイスに必要な記載項目(登録番号、取引日時、取引内容、税率区分、消費税額など)が漏れなく記載されているかを自動でチェックする機能も備えています。

前述の調査結果でも、インボイス要件の確認は経理担当者の大きな負担とされていましたが、システムによる自動化で、確認作業の時間を大幅に削減できます。

登録番号の自動確認

取引先の適格請求書発行事業者登録番号の確認は、インボイス制度において極めて重要な業務です。国税庁のデータベースと連携し、登録番号の有効性を自動で確認し検証できるシステムの導入により、この確認作業を効率化できます。

システムは取引先の登録番号を自動的に検証し、無効な番号や失効した番号を検出することで、手作業による確認の手間を省き、正確性を向上させます。また、定期的な再確認も自動で行えるため、取引先の登録状況の変更にも迅速に対応できます。

正確な税区分の自動判定

税区分の判定は、インボイス制度において特に重要なポイントです。取引内容や取引先の属性によって適用される税率が異なり、さらに経過措置の対象となる取引では控除割合も考慮しなければなりません。

システムの導入により、領収書の記載内容から適切な税区分を自動判定することが可能になります。これにより、人為的ミスを防ぎ、仕訳の正確性を高めることができます。また、税制改正や経過措置の期間変更にも、システムのアップデートで柔軟に対応できます。

データの一元管理

システムの導入により取引データの管理が容易になり、検索性が向上します。インボイス制度では7年間の保存が義務付けられている取引関連書類を、システム上で一元管理することが可能です。

これにより、紙の保管スペースが不要となるだけでなく、必要な証憑を素早く検索・取り出すことができます。また、税務調査の際にも、要求された資料を迅速に提出できる体制が整います。

経費精算をキャッシュレスで効率化

自社の経費精算に適した法人カードを選ぶポイント

法人カードは発行会社や種類によって年会費や利用限度額、付帯サービスなど、サービス内容が異なるため、自社の管理体制や使い方に合ったものを選びましょう。

年会費と付帯サービスのバランス

法人カードの利用には年会費が発生します。年会費の額はカードによって異なり、一般的に年会費が高いほど利用限度額が高く設定される傾向があります。スタートアップや小規模事業者向けの「年会費永年無料」のカードも存在しますが、利用限度額は限定的です。

また法人カードの中には、海外旅行保険やレストランの優待など、付帯サービスを持つカードがあります。法人カードの利用予定額や活用できるサービスがあるかを確認した上で使用を検討しましょう。

追加カードの発行枚数

法人カードの中には、契約者本人以外にも利用できる追加カードを発行できるものがあります。従業員に追加カードを発行することで、立替払いの精算を減らし、経理担当者の負担を軽減できます。追加カードの発行可能枚数は法人カードの種類によって異なるため、部署や用途別に費用を管理したい場合は、必要な枚数を基準にカードを選ぶことも有効です。

追加カードごとに利用限度額や利用可能範囲を設定できる法人カードを選べば、柔軟な運用体制を築くことができます。

システムとの連携

経費精算システムや会計システムと連携できる法人カードを選ぶと、経理業務のさらなる効率化が期待できます。法人カードの利用データが自動的にシステムに取り込まれるため、データを基に、精算や仕訳入力が可能です。

一方、法人カードがシステムとの連携に対応していない場合、利用明細のデータをダウンロードしてシステム用に加工するなど、作業が増える場合もあります。導入済みのシステムや、今後導入を検討しているシステムと連携できるかを事前に確認しましょう。

補償内容とセキュリティー

多くの法人カードにはショッピング保険や旅行傷害保険が付帯されており、いざという時の備えとして有効です。保険によって適用条件や補償範囲や手続き方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。

特にカードの紛失や盗難による不正利用は、情報漏えいにつながる可能性があるため、不正利用に対する補償を付けることが望ましいです。ほとんどの法人カードに付帯しているものの、内容によっては補償対象外となるケースもあるため、事前に規約を確認します。

また、利用限度額の設定や、緊急時に利用停止ができる機能も有効です。リアルタイムで法人カードに利用制限を設定できるため、紛失や盗難があった際にも不正利用のリスクを低減できます。

法人カード発行の流れ

法人カードの発行は、オンラインもしくは郵送で手続き可能です。申し込みから利用開始までの手順は、主に以下の流れで進みます。

- 申し込み:必要な情報を入力し、法人カード会社へ申し込む

- 審査:申し込み内容に基づき、カード会社による審査が行われる

- カード発行:審査を通過した後、法人カードが発行される

- 利用開始:契約確認書類とカードを受け取り後、すぐに利用を開始できる

法人カードの審査は、企業の信用情報に関わるため、個人カードの審査よりも厳格になる傾向があります。そのため、申し込む際は申込書のほか、企業の登記簿や代表者の本人確認書類、引き落とし用の口座情報が必要です。カード会社によっては、これら以外にも書類が必要な場合があります。

申し込みからカードの利用を開始できるまでの期間は、1週間から2週間ほどかかります。審査状況や書類に不備があった場合はさらに時間がかかるため、計画的な準備が大切です。

まとめ

経費精算に法人カードを導入すると、従業員は立替払いの負担が減り、経理部門は利用明細の自動連携により、業務効率化が期待できます。

また経費利用が一元管理されることで、コストの透明性が高まり、適切な予算管理や不正防止に役立ちます。特にインボイス制度への対応が必須となる中で、法人カードと経費精算システムの連携は、複雑な要件チェックや仕訳を自動化し、帳簿正確性を確保する上でも有効です。自社の利用状況や必要な機能を見極め、適切なカードを選ぶことが、業務改善につながります。

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部