- 請求書

納品書兼請求書とは?請求書・納品書との違い、書き方や注意点、利用ケースを徹底解説

公開日:

更新日:

納品書兼請求書は、経理・請求業務の効率化に役立つ書類です。納品書と請求書を個別に作成・管理する場合、作業が煩雑になり時間を要します。納品書兼請求書の作成は手間を軽減し、業務負担を減らす手段として注目されています。

この記事では納品書兼請求書の概要からメリット・デメリット、正しい書き方、そしてインボイス制度への対応方法まで、実務に役立つ知識をわかりやすく徹底解説します。納品書兼請求書を正しく理解し活用するために、ぜひ最後までお読みください。

請求書発行から入金消込まで!業務を効率化

納品書兼請求書とは?

納品書兼請求書は、企業間の取引をスムーズにする重要な書類です。ここでは、その定義と役割、そして納品書、請求書との違いについて詳しく解説します。

納品書兼請求書の定義と役割

納品書兼請求書とは、納品書と請求書の機能を兼ね備えた1枚の書類です。商品やサービスの納品内容を示すと同時に、その代金の請求を行う役割を持っています。

納品書兼請求書が注目される理由は、書類作成や送付の手間を大幅に削減できる点にあります。通常は2種類の書類を作成・管理する必要がありますが、納品書兼請求書であれば1枚で済むため、業務効率化に大きく貢献します。

特に人手不足や業務負担の軽減が求められる現代において、その重要性は高まっています。

納品書や請求書との違い

まず納品書と請求書、それぞれの書類の定義と役割を整理しましょう。

納品書は、商品やサービスを納品する際に発行する書類で、納品内容(品名、数量、単価など)を確認するために使用されます。通常、商品の納品と同時に発行され、法的な発行義務はありません。

請求書は、商品やサービスの代金を請求するための書類です。取引内容や請求金額、支払い期限などが記載され、一般的には月末などのタイミングでまとめて発行されます。こちらも法的な発行義務はありません。

納品書兼請求書は、この二つの書類の機能を1枚にまとめたものです。納品時に発行することで、納品内容の確認と代金の請求を同時に行えます。つまり、納品書としての「何を、どれだけ納品したか」という情報と、請求書としての「いくら支払う必要があるか」という情報を、一つの書類で伝えられるのです。

納品書兼請求書を使うメリット・デメリット

納品書兼請求書の導入を検討する際は、メリットとデメリットの両面を理解しておくことが重要です。ここではそれぞれの内容について、詳しく解説します。

項目 | 内容 |

|---|---|

メリット |

|

デメリット |

|

メリット

納品書兼請求書を導入する最大のメリットは、コスト削減です。2種類の書類を1枚にまとめることで、用紙代や印刷費用が半減します。また郵送する場合も、封筒や切手代を1通分に削減できます。毎月の発行枚数が多い企業ほど、この効果は大きくなるでしょう。

次に、業務効率化の観点でも大きなメリットがあります。書類の作成・発行・送付・管理が1回で済むため、担当者の業務負担が軽減され、付加価値の高い業務に注力することが可能です。

さらに、書類管理の簡略化も重要なポイントです。管理対象の書類が半減することで、法律で定められた7年間の保管義務への対応においても、保管スペースの削減やファイリング作業の効率化が図れます。

デメリット

一方で、納品書兼請求書にはいくつか注意すべき点もあります。

まず、取引先によっては納品書兼請求書に対応していない場合があります。納品書と請求書を別々に管理する社内ルールがあったり、経理処理のタイミングが異なったりすることがあるためです。このため、事前に取引先の了承を得ることが重要です。

また、複数取引をまとめて請求する場合には不向きです。月末締めで複数の納品分をまとめて請求する場合など、納品と請求のタイミングが異なる取引では、納品書兼請求書の使用は適していません。このような場合は従来通り、納品書と請求書を別々に発行する必要があります。

さらに、発行のタイミングを誤るとトラブルに発展する可能性もあります。納品前に請求をすることで、取引先に不信感を与える恐れがあるためです。納品書兼請求書は必ず納品と同時、または納品後に発行するよう注意しましょう。

納品書兼請求書を利用すべきケースとは?

納品書兼請求書はすべての取引に適しているわけではありません。効果的に活用できるケースを理解し、適切に使い分けることが重要です。

まず、単発の取引では納品書兼請求書が最も効果を発揮します。1回限りの取引では納品と請求を同時に行うことが自然であり、書類を分ける必要性が低いためです。イベント用品のレンタルや、単発の修理作業などがこれに該当します。

次に、納品ごとに請求を行う都度請求方式の取引にも適しています。定期的に商品を納品し、その都度支払いを受ける取引形態では、納品書兼請求書を使用することで、取引の流れがスムーズになるためです。こちらは主に建設業の資材納入や、飲食店への食材納入などで活用されています。

納品書兼請求書は物理的な納品物を伴わない取引でも有効です。コンサルティングサービスやデザイン制作、データ納品といった形のないサービスや商品の場合、納品の確認と請求を1枚の書類で完結させることができます。特にフリーランスや小規模事業者との取引で多く利用されています。

納品書兼請求書の正しい書き方

納品書兼請求書を作成する際は、必要な項目を漏れなく記載することが重要です。ここでは記載すべき基本項目と、インボイス制度に対応するための必須項目について解説します。

なお請求書の書き方についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

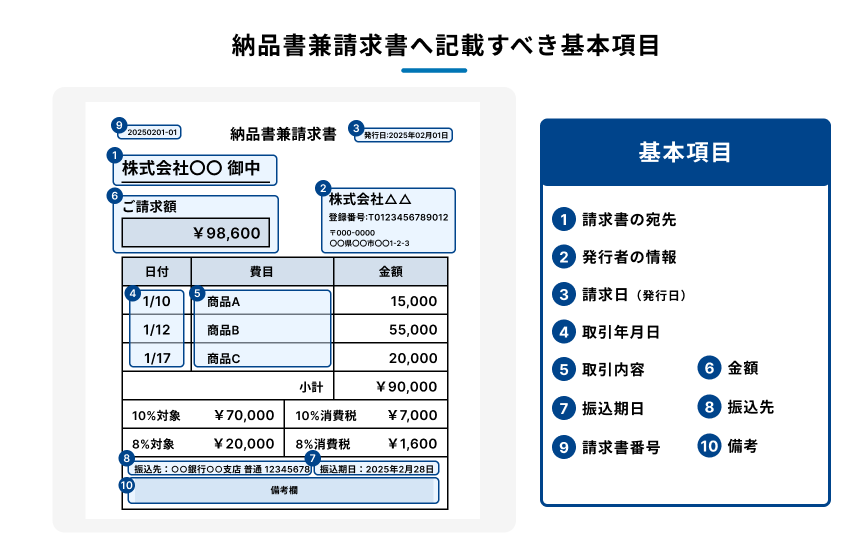

記載すべき基本項目

納品書兼請求書に記載すべき基本項目は以下の通りです。

1.請求書の宛先

請求書の宛先として、交付先(受取側)の氏名または名称を正確に記載します。交付先の住所の記載は必須ではなく、氏名または名称のみの記載でも問題はありません。

2.発行者の情報

請求書の発行者(交付側)の情報として、発行者の氏名または名称は必ず記載する必要があります。発行者側についても氏名または名称のみでも問題ありませんが、商慣習として住所などを記載するケースが多くみられます。

3.請求日(発行日)

請求日(発行日)は請求書を作成した日や、経理の締め日を記載します。取引先とのトラブルを防ぐためにも、あらかじめ請求日に関するルールについて確認しておくとよいでしょう。

4.取引年月日

実際に商品やサービスの提供が行われた日を取引ごとに記載します。和暦・西暦の決まりは特にありませんが、請求日の表記方法に合わせるのが一般的です。

5.取引内容

取引内容として、引き渡した商品・サービスの名称や数量を記載します。項目が多くなりすぎる場合は「一式」表記でまとめることも可能です。

6.金額

請求書に記載するべき金額には、取引ごとの金額、小計(税抜の合計額)、消費税の額、合計金額があります。このうち合計金額は請求書の中央からやや上あたり、宛先と請求内容の間あたりに記載するのが一般的です。

7.振込期日

振込期日を記載します。トラブルを避けるため、一方的に日付を指定するのではなく、事前に請求先とすり合わせをしておくことが重要です。

8.振込先

振込先の口座情報を記載します。記載内容にミスや漏れがあるとスムーズな支払いができず請求先の手間が増えてしまう恐れがあるため注意が必要です。

9.請求書番号

社内管理の目的で請求書番号を付与している場合には、その番号を記載します。

10.備考

上記以外の重要事項があれば記載します。たとえば、振込手数料の負担者などが該当します。

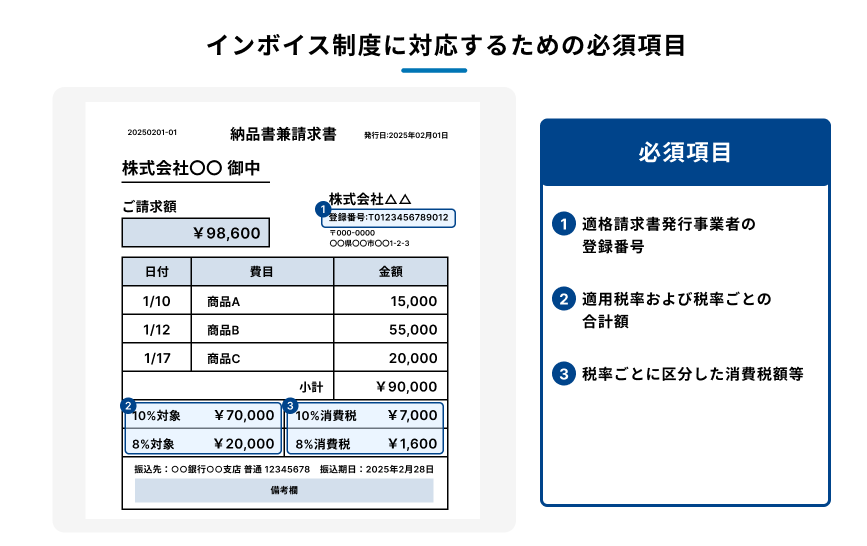

インボイス制度に対応するための必須項目

2023年10月に開始されたインボイス制度に対応するためには、前述の基本項目に加えて、以下の項目も記載する必要があります。

1.適格請求書発行事業者の登録番号

適格請求書発行事業者の登録番号は、登録申請が認められた事業者に発行される13桁の番号です。適格請求書発行事業者の登録番号は登録通知書に記載されています。

2.適用税率および税率ごとの合計額

取引に適用されている税率と消費税額を正確に把握するため、標準税率(10%)を適用した取引の合計額と、軽減税率(8%)を適用した取引の合計額を記載します。

特に軽減税率の対象取引が含まれる場合には、税率別に区別して記載する必要があります。

3.税率ごとに区分した消費税額等

税率ごとの取引額に加えそれぞれの税率に対応した消費税額を区分して記載します。

納品書兼請求書を発行・送付する際の注意点

納品書兼請求書を適切に運用するためには、いくつかの注意点を理解しておくことが重要です。ここでは、特に気をつけるべきポイントについて解説します。

取引年月日の扱いに注意

納品書兼請求書で最も注意すべき項目の一つが、取引年月日の記載です。

基準となる日付には納品日、出荷日、到着日など複数の選択肢があり、取引先によって基準が異なります。特に月末をまたぐ取引では、どの日付を基準とするかで経理処理の月が変わってしまうため、トラブルの原因となりかねません。

取引開始時にどの日付を取引年月日とするか、事前に明確に取り決めておきましょう。

送付先の確認を怠らない

納品書兼請求書の送付先は、納品先と異なる場合があるため注意が必要です。

たとえば、商品は支店や営業所に納品し、請求書は本社の経理部門に送付するといったケースがあります。

このような場合は事前に送付先を確認し、適切な宛先に送付することが重要です。誤った送付先に送ってしまうと、支払いの遅延や書類の紛失につながる可能性があります。

取引先の組織構成を把握し、適切な送付先を把握しておきましょう。

送付のタイミングは納品物と一緒が基本

納品書兼請求書は納品物と同時に送付することが基本です。これにより、取引先は納品内容と請求内容を同時に確認でき、スムーズな処理が可能となります。

ただし、やむを得ずタイミングがずれる場合は、必ず事前に取引先へ連絡しましょう。「納品書兼請求書は別途送付いたします」といった一言を添えることで、取引先の混乱を防ぐことができます。

また電子メールで送付する場合は、納品完了の連絡と同時に送信することで、タイムラグを最小限に抑えることが可能です。

請求書発行システムによる納品書兼請求書作成の効率化

納品書兼請求書の作成・管理をさらに効率化するためには、請求書発行システムの活用が有効です。ここではシステムの概要から導入メリット、選び方まで詳しく解説します。

請求書発行システムとは?

請求書発行システムとは、請求書や納品書などの帳票作成から送付、管理までを一元化できるシステムです。

現在はクラウド型のシステムが主流となっており、インターネット環境があればどこからでもアクセスできる利便性の高さが特長です。オンプレミス型のシステムもありますが、初期費用や保守管理の手間を考慮すると、クラウド型システムの方が導入しやすい傾向にあります。

システムを活用することで、手作業による書類作成の手間を大幅に削減し、ミスの防止にもつながります。

請求書発行システム導入のメリット

請求書発行システムを導入することで、以下のような多くのメリットが得られます。

1. 書類作成の自動化・効率化

テンプレート機能を使えば、必要な項目を入力するだけで、体裁の整った書類を簡単に作成できます。過去の取引データを活用した自動入力機能を活用することで、作成時間を大幅に短縮でき、業務の負担軽減にもつながります。

2. 送付作業の効率化

メール送付機能や郵送代行サービスにより、送付作業にかかる時間と手間を削減できます。取引先ごとの送付方法にも柔軟に対応できます。

3. 書類管理の一元化

発行した書類はクラウド上で一元管理され、検索機能により必要な情報へ迅速にアクセス可能です。また、紙の書類を保管するスペースも不要です。

4. 法改正への対応

インボイス制度や電子帳簿保存法など、頻繁に変わる法制度にも迅速に対応でき、常に適切な書類を作成できます。

5. 人為的ミスの削減

自動計算機能や入力チェック機能により、計算ミスや記載漏れなどの人為的ミスを大幅に削減できます。

請求書発行システムの選び方

自社に最適な請求書発行システムを選ぶためには、以下のポイントを確認することが重要です。

1. 機能

まずは必要な機能が揃っているか確認します。納品書兼請求書の作成に対応しているか、自社の業務フローに合わせたカスタマイズが可能かをチェックしましょう。

2. 法制度への対応

インボイス制度や、改正電子帳簿保存法などの法制度に対応しているかどうかも重要なチェック項目です。

様々な特例が設けられており、今後も法改正が繰り返されることが予想されます。そのため、法改正に即時対応できる体制が整っているかどうかも確認しておきましょう。

3. 既存のシステムとの連携

会計システムや販売管理システムなど、既存のシステムとスムーズに連携できるかを確認します。データの二重入力を避けることで、さらなる効率化が図れるでしょう。

4. セキュリティー対策

重要な取引データを扱うため、セキュリティー対策が万全かを確認します。データの暗号化やアクセス制限機能などは、特にしっかりとチェックしましょう。

5. 料金体系

初期費用と月額費用のバランスを確認し、費用対効果を検討します。発行枚数による従量課金制か、定額制かなども重要な判断材料です。

6. 導入後のサポート

導入時の支援体制や、運用開始後のサポート体制を確認します。電話やメールでの問い合わせ対応時間や、操作研修の有無なども重要です。

請求書発行システムの導入を含む請求書のデジタル化についての詳細は、以下の記事をお読みください。

まとめ

納品書兼請求書は、納品書と請求書の機能を1枚にまとめることで、業務効率化とコスト削減を実現する優れた書類です。単発取引や都度請求の取引、物理的な納品物がない取引など、適切なケースで活用することで、その効果を最大限に発揮できます。今回の記事で紹介した記載項目や注意点を参考に、ぜひ活用を検討してみてください。

なお納品書兼請求書を導入する際は、あわせて請求書発行システムも導入するとさらなる業務の効率化が可能です。その際はぜひ「Bill One債権管理」を検討ください。

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、 企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部