- 生産性向上

経理業務の自動化は可能?今すぐできる業務削減の具体的な方法を紹介

公開日:

更新日:

日々の経費精算や伝票作成、入金・支払い管理、決算報告関連資料の作成など、経理業務は多岐にわたります。また、お金に関わる仕事であるため、一つのミスが原因で取引先からの信用を失う恐れもあります。

こうした問題を解消し、業務の効率化と正確性の向上を同時に達成するためには、経理業務の自動化が効果的です。

本記事では、経理業務の自動化が必要な理由や自動化する方法、成功のポイントなどについて解説します。

経理DXサービスで経理業務を自動化

経理業務は自動化できる?

経費精算システムやRPAツールなどによって、経理業務を自動化することで、経理に関する業務改善を期待できます。

まずは、経理業務の自動化が必要な背景と、自動化できる経理業務の種類について見ていきましょう。

経理業務の自動化が必要な理由

経理業務の自動化が必要な理由として、経理業務に携わる人材の不足が挙げられます。

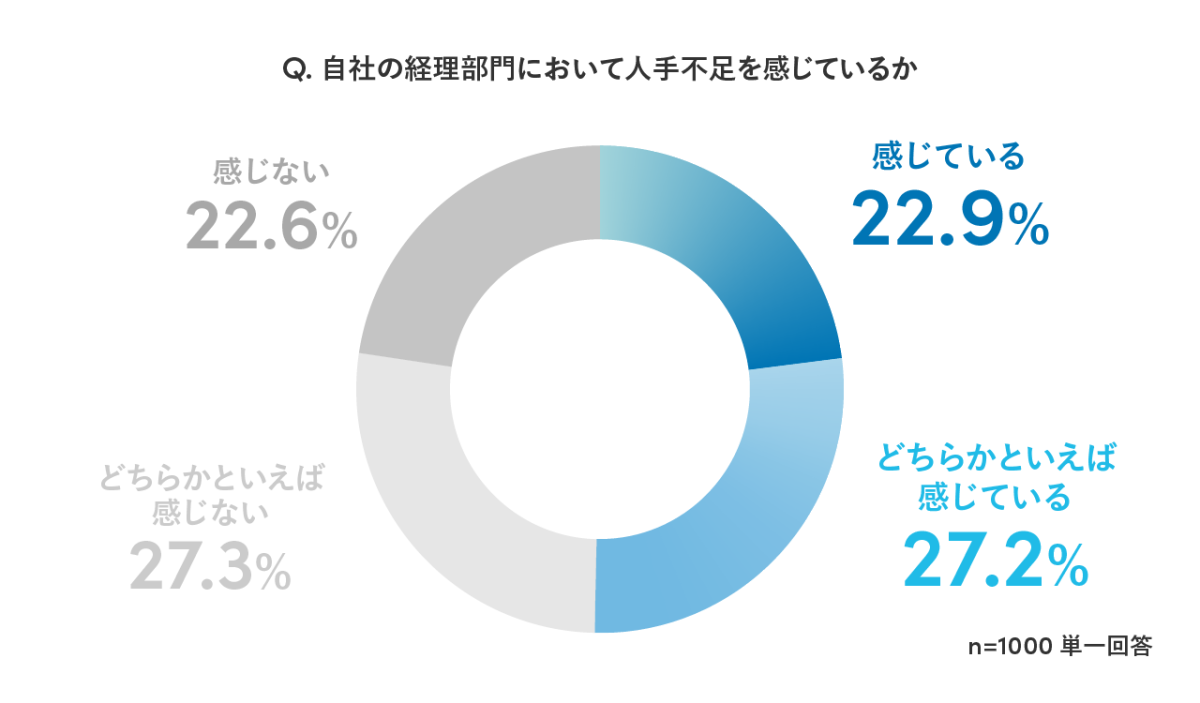

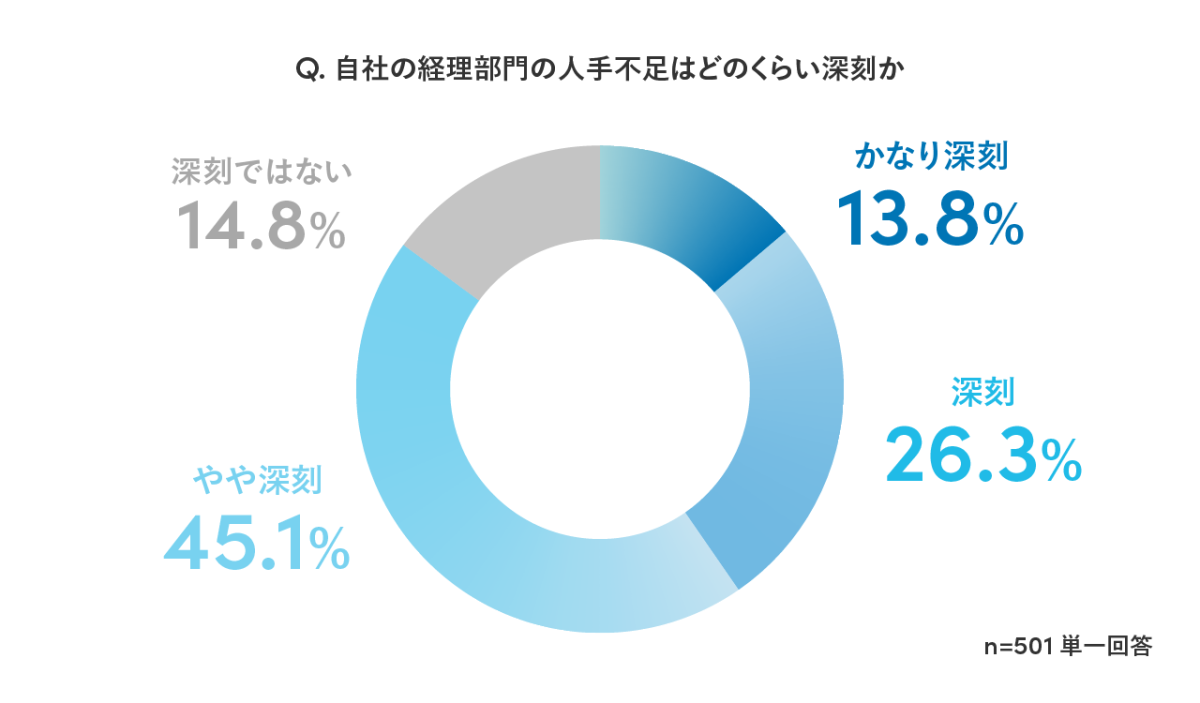

以下は、Sansan株式会社が、請求書関連業務を担う1,000名の経理担当者に対して行った「経理の人手不足に関する実態調査」の結果です。多くの経理担当者が、人手不足を感じていることがわかります。

- 経理担当者の半数以上が、人手不足を感じている

- そのうちの9割弱が、人手不足が「深刻な状況」と捉えている

また、経理部門の人手不足を感じている担当者は、それによって下記のような影響が出ていると回答しました。

経理業務が人手不足に陥れば、それだけ個人の負担が大きくなり、経理処理のミスや漏れが増えるリスクが高まります。また、人員が足りない分を残業や休日出勤などでカバーしなければならなくなるため、時間外労働も増加するでしょう。経理業務が遅れれば、当然、月次決算にも遅れが生じます。

このような経理部門の課題を解決するためには、何らかの対策を採らなければいけません。そのための選択肢の一つが、経理業務の自動化です。

経理業務を自動化することで、業務効率を上げ、経理担当者の負担を軽減できます。

経理業務の効率が低下する3つの理由

経理業務は企業経営を支える重要な役割を担っていますが、その一方で担当者の負担が増大してしまい、業務効率が低下するケースが少なくありません。ここでは、経理業務の負担を招く主な3つの理由について解説します。

手作業が多い

経理業務には、依然として手作業に頼らざるを得ないプロセスが多く存在します。例えば、Excelへのデータ入力や集計作業、小口現金の管理、そしてインターネットバンキングへの振込情報の入力などが挙げられます。これらの作業は、一つひとつは単純に見えても、積み重なると膨大な時間と労力を要します。

さらに深刻なのは、手作業には人為的ミスが起きやすいという点です。どんなに注意深く作業を行っても、入力ミスや計算間違い、確認漏れといったエラーを完全に防ぐことは困難です。ミスが発生すれば、その原因特定と修正にさらに時間がかかり、結果として業務全体の効率を大きく低下させる要因となります。

紙の書類が多い

経理部門では、領収書や請求書、経費精算書など、日々大量の紙の書類を扱います。これらの紙ベースの書類は、ファイリングや保管場所の確保が必要なだけでなく、必要な時に書類を探し出すのに時間がかかるなど、非効率になりがちです。また紙での保管は、紛失や破損のリスクも伴います。

近年、電子帳簿保存法の改正などにより、書類の電子化が推進されています。

しかし、システム導入や運用体制の構築には相応のコストや労力がかかるため、すべての企業がすぐに完全なペーパーレス化を実現できるわけではありません。そのため、依然として多くの企業では紙の書類を中心とした業務フローが残っており、これが経理担当者の負担となっています。

社内手続きに時間がかかる

多くの経理業務は、営業部門や購買部門など、他部署から提出される情報に基づいて処理が進められます。そのため、他部署からの情報共有が遅れたり、提出される書類に不備があったりすると、経理部門の作業が滞ってしまいます。

また、社内の承認プロセスもボトルネックとなりがちです。例えば、紙の書類で上長の承認印が必要な場合、上長が出張などで不在にしていると、その間は処理を進めることができません。

さらに、請求書を紙で受け取った場合と電子データで受け取った場合で処理フローが異なるといった、複数の社内ルールが存在することも、業務を複雑化させ、担当者の負担を増加させる要因となっています。このような部署間連携や手続きの遅延・煩雑さが、経理業務全体のスピード感を損なわせています。

自動化可能な経理業務の例

経理業務を効率よく進めるためには、定型業務の自動化が効果的です。

以下の業務については、「すべて」あるいは「ある程度」の自動化が可能です。

- 請求書の作成

- 帳票(帳簿・伝票)の発行

- 会計データの集計・仕訳作業

- 経費精算

- 入金消込

- 振込処理

- 請求書の受け取り など

例えば、請求書の作成は毎月行わなければいけないことですが、注文データがあれば、それを基に自動作成することが可能です。

仕訳も、クレジットカードや銀行口座と連携することで、ある程度自動化できるでしょう。

経理業務を自動化するためのシステムのなかには、レシートなどの画像を読み取り、明細を仕訳してくれる機能を持つものもあります。反復的な業務は多くの場合、自動化が可能です。詳細は後述しますが、経理業務の自動化は、担当者の負担軽減だけでなくミスの防止にもつながります。

経理業務を自動化して、業務の最適化をめざしましょう。

経理業務を自動化するメリット

経理業務の自動化によって得られる主なメリットは、以下の通りです。

- 人為的ミスの削減

- 労働環境の適正化

- 生産性の向上

- コスト削減

- 迅速な経営判断への貢献

いずれも重要なメリットであり、それぞれを具体的に解説します。

人為的ミスの削減

経理を自動化することで、ヒューマンエラーの防止につながります。

例えば、注文データなどから請求書を自動作成できるツールを使えば、宛先や請求内容、請求額などを手入力する必要がありません。データを基に、自動で請求書が作成されるため、入力ミスのリスクを軽減できます。計算間違いや処理漏れなども、自動化によって防げるでしょう。

他にも多くの会計システムは、インターネットバンキングと連携させると、仕訳を自動的に作成できる機能を持ちます。電子化させることで、品質を一定に保ち、業務の属人化も防げます。

同時に、経理担当者が抱える「ミスできない」といったプレッシャーや、ミスの修正による業務負担も抑制できます。

労働環境の改善

経理業務の自動化によって担当者の業務負担が減れば、残業時間の低減や労働環境の改善が期待できます。

深刻な人手不足を抱えることもある経理部門では、長時間労働が発生する恐れがあります。そうなると離職者が増えて、さらに人手が不足するといった悪循環に陥りかねません。

自動化で経理業務を効率化し、適正な業務量と労働時間を実現することが、経理担当者の労働環境の改善につながると考えられます。

生産性の向上

経理業務を自動化することにより、生産性の向上にもつながります。

自動化が可能な定型的な業務をシステムに任せることで、経理業務にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。特に手作業による業務や紙によるフローを大幅に削減可能です。これにより、経理部門のリソースを予実管理や財務戦略といった重要度の高いコア業務に充てられます。

付加価値の高い業務に専念できるため、全体の生産性が向上し、企業の競争力強化にもつながるでしょう。

コスト削減

経理業務の自動化で書類のペーパーレス化が進めば、紙の書類を管理する費用や、作成コスト、書類の郵送代などを削減できます。

2024年10月1日に行われた郵送料の改定によって郵送コストも増加しているため、ペーパーレス化によるコスト削減は重要です。

また、経理担当者の負担が減って残業を抑制できることから、人件費の削減も期待できるでしょう。

迅速な経営判断への貢献

経理業務を自動化すると、試算表の作成や月次決算を素早く行えるようになります。経営陣が、経理関連の情報を得られるまでのタイムラグが短くなるため、迅速な経営判断が可能となります。

特に、新規事業への投資や事業戦略の策定などは、判断が遅れると結果が大きく変わってしまうこともあります。

経理業務の加速化が、スピーディーな経営につながるでしょう。

自動化できない業務

経理業務の自動化が進む一方、人間の判断や専門知識が不可欠な領域も残ります。まず予期せぬ取引やイレギュラーな会計処理への対応といった、パターン化できない業務は自動化できません。これらは、状況に応じた柔軟な思考や対話が重要となるためです。

同様に経営状況や市況を踏まえた予算策定や資金繰り計画、会計基準の解釈といった高度な判断業務は自動化できません。財務データに基づく経営分析や改善提案といった、創造性や戦略的思考を要する付加価値の高い業務も、依然として専門人材の活躍が求められる分野と言えるでしょう。

他にも、税務調査対応や金融機関との交渉など、対外的なコミュニケーションや折衝能力が求められる業務も、人間ならではのスキルが必要です。

経理業務を自動化する方法

経理業務を自動化する方法は、一つではありません。

さまざまな手法のなかから、自社に適したものを見つけましょう。本記事では、以下の3つの方法を紹介します。

- Excelの活用

- RPAの導入

- システム・ツールの導入

- アウトソーシングの活用

- AIの活用

それぞれメリットとデメリットがあるため、何を重視するかに応じて選択してください。

Excelの活用

多くの企業で日常的に使われているExcelの活用でも、経理業務の自動化は可能です。例えば、注文書の項目や数値が請求書に自動で転記されるようにするといった工夫は、簡単に実行できるでしょう。

関数を使えば、必要なデータの抽出や計算も可能です。さらに、マクロ機能で複雑な操作を自動化することもできます。

しかし、そのためにはExcelの専門的な知識が必要になるため、対応できる人材がいないと導入が困難です。また、属人化しやすくなる点にも注意しなければいけません。

操作ミスなどで計算式がずれたり壊れたりした場合、正しい数値が算出できなくなる恐れもあります。

Excelは無料でダウンロード可能なケースもあるため、コストがかからず手軽な点は魅力ですが、本格的な自動化にはあまり適さない方法といえるでしょう。

RPAの導入

RPAは「Robotic Process Automation:ロボティックプロセスオートメーション」の略称です。日本語に訳すと「ロボットによる業務自動化」という意味になります。

RPAは、RPAツールと呼ばれるツールでシナリオを作り、それに沿った作業をパソコンに行わせる仕組みです。

これまで手動で行っていた作業をツールに記録させることで、自動化できます。

例えば、メール添付された請求書を自動で収集し、Excelファイルにまとめて管理簿を作成するといったことも可能です。また、AIなどを含む認知技術を活用すれば、特定のタイミングでデータの集計を行い、自動でレポートを出力できます。RPAは、反復して行う作業の自動化に適した方法といえるでしょう。

一方で、Excelに比べてコストが高い点と、法改正や業務変更などがあった場合は手動で修正が必要な点は、デメリットです。

システム・ツールの導入

経理業務に特化したシステムを導入すれば、簡単に自動化が可能です。

クラウド型のシステムを選べば、法改正などがあった際も自動でベンダー側がシステムアップデートを行うため、利用者側が対応する必要はありません。システムを導入するだけで、手軽にさまざまな機能を有したツールを使用できます。

操作もそれほど難しくないため、特別な知識がない担当者でも、無理なく使えるでしょう。

難点としては、システム導入時の初期費用やランニングコストが発生することが挙げられます。とはいえ、人件費の削減やペーパーレス化による書類の管理コスト削減といったメリットが得られるため、トータルコストは下がる可能性があります。

経理業務のDXを進めるためにも、多様な関連ソフトと連携できる経理システムを導入するのがおすすめです。

経理システムには複数の種類があります。自動化したい業務を洗い出したうえで、自社に適したシステムを選定しましょう。場合によっては、顧問税理士などに相談してみると良いかもしれません。

アウトソーシングの活用

人手が限られる中小企業においては、会計事務所や経理代行サービスの会社へのアウトソーシングは有力な選択肢です。

記帳代行や給与計算、請求書発行・支払い処理などの定型的な作業を専門業者に委託することで、社内リソースをより付加価値の高いコア業務へシフトできます。委託する業務は、必要な業務のみに絞ることも可能です。

AIの利用

AIは、経理業務の自動化を大きく前進させる技術です。特に、OCR(光学的文字認識)と連携したAIは、請求書や領収書などの紙書類から文字情報を読み取り、自動でデータ化・仕訳入力を行うことを可能にします。これにより、手入力作業の大幅な削減とスピード化が実現します。

さらに、AIは過去の取引データを学習し、異常なパターンや不正の兆候を検知する能力も持っています。これにより、業務の精度向上、人為的ミスの削減、内部統制の強化にもつながり、経理担当者はより分析的・戦略的な業務に集中できるようになります。

経理業務を自動化する際のポイント

経理業務の自動化には、一定のコストと労力がかかります。これらを無駄にしないために、あらかじめ下記のポイントに注意しておきましょう。

業務フローを洗い出す

経理業務を自動化するにあたっては、まず、自動化する対象を明確にする必要があります。

現在の経理業務のフローを書き出し、どこに課題があるのかを明確にしましょう。

日次・月次・年次それぞれの業務フローと、かかっている工数、課題を確認し、どこを自動化すれば良いかを検討します。

現状の業務フローと課題がわからないまま、場当たり的に経理業務の自動化を進めようとすると、業務内容や課題にマッチしないシステムを選んでしまう恐れがあります。自動化によってかなえたいことを実現できるシステムを選びましょう。

同時に、自動化で業務やコストをどの程度削減できるのかも検討しておくと、必要なコストとのバランスを把握しやすくなります。

連携可能なシステムを選ぶ

経理業務の自動化を効果的に進めるためには、導入するシステム同士がスムーズに連携できるかどうかを基準にして、ツールやサービスを選ぶことが重要です。

連携可能なシステムを選ぶことで、データの二重入力や手動転記が不要になり、業務全体を一気通貫で管理できるようになります。その結果、業務効率が向上するだけでなく、入力ミスの削減や情報の一元化にもつながります。

一方で、連携のしやすさを考慮せずに異なる仕様のシステムを導入してしまうと、データのやり取りが煩雑になったり、想定どおりに連携できなかったりすることがあり、結果として業務が非効率になる可能性があります。

スモールスタートで導入する

経理業務に限らず、新たな施策を実行する際は、スモールスタートで動き出すのがおすすめです。すべてを劇的に変えてしまうと、うまくいかなかったときのリスクが大きくなります。

特に経理業務では、トラブルが発生すると取引先にも迷惑がかかりかねません。

スモールスタートで行えば、導入時のリスクを抑えるとともに、導入後の問題点や効果もチェックできます。

処理の例外をなくす

自動化を効果的に進めるためには、業務プロセスにおける例外処理を可能な限り減らすことが重要です。例外的な処理が多いと、自動化の妨げになったり、システムの設定が複雑化したりします。

まずは既存の業務フローを詳細に分析し、標準化できる部分を見つけ出しましょう。承認ルートの簡素化、書類フォーマットの統一、取引先とのルール共通化などを検討し、業務プロセスを標準化・単純化することで、自動化できる範囲が広がり、経理業務全体が効率化します。

システムサポートを活用する

経理システムや自動化ツールを導入する際は、ベンダーが提供するサポートを積極的に活用しましょう。導入時の初期設定支援や操作トレーニングはもちろん、運用開始後のトラブルシューティングなど、サポートを有効活用することで、スムーズな導入と定着が可能になります。

また導入後も、システムのアップデート情報や活用のコツを得ることで、常に最新の状態で最大限に機能を活かせられます。サポート体制の充実度も、システム選定の重要な判断基準の1つと言えるでしょう。

まとめ

経理業務の自動化には、ヒューマンエラーの防止や経理担当者における労働環境の改善、生産性の向上、総合的なコスト削減、迅速な経営判断への貢献といった多くのメリットがあります。

とりわけ、手間をかけずに正確性の高い経理業務を可能にするシステム導入は、企業規模を問わず、おすすめできる方法です。

実際に導入した企業からは「工数を削減でき、生産性の向上につながった」「請求書処理のための出社が不要になった」などの改善事例が挙げられています。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収証をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部