- インボイス制度

返還インボイスとは?発行と保存の流れ、注意点を解説

公開日:

更新日:

2023年10月からのインボイス制度導入に伴い、企業間取引において新たな請求書「返還インボイス」への対応が必要となりました。

一方で「そもそも返還インボイスとは何か」「どんな時に発行するのか」「具体的な作成方法や保存方法は?」といった疑問の声もしばしば耳にします。

今回は返還インボイスに関する基本的な知識から、実務上の注意点、よくある疑問まで解説します。この記事の内容を参考に、返還インボイスへの理解を深めていきましょう。

請求書発行から入金消込まで!業務を効率化

返還インボイスの基本知識

インボイス制度が始まり、耳慣れない言葉に戸惑っている方も多いのではないでしょうか。特に「返還インボイス」は、その仕組みや発行のタイミングなど、疑問に思われる点が多い用語の一つです。

そもそもインボイス制度とは

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の精度を高め、公平性を確保することを目的として、2023年10月に導入された制度です。

従来の制度では、請求書があれば仕入税額控除を受けることができましたが、インボイス制度では、「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる特別な請求書でなければ仕入税額控除を受けることができなくなりました。

ただし、課税売上高から仕入税額控除税額を計算する簡易課税制度を適用している場合には、インボイスがなくても仕入税額控除を受けることができます。

適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した課税事業者のみです。インボイス制度の詳しい内容は以下の記事もお読みください。

返還インボイスの定義

正式名称は「適格返還請求書」と呼ばれ、インボイス制度の導入に伴い新たに規定されたものです。

返還インボイスとは、商品やサービスの返品、値引き、割戻しなどにより、売り手が買い手に対して支払い済みの金額の一部または全部を返還する際に発行する請求書のことです。

インボイスは自ら追記や修正をすることはできません。したがって、値引等を行った場合には返還インボイス、誤りがあった場合には修正インボイスを交付する必要があります。

返還インボイスの発行が必要なケース

返還インボイスの発行が必要となるのは、主に以下のようなケースです。

- 商品の返品:商品に不具合があった、注文と異なる商品が届いたなどの理由で、商品を返品した場合

- 値引き:商品の価格交渉が成立し、代金の一部を値引きした場合

- 売上割戻し:一定期間の取引金額に応じて、取引先に代金の一部を割戻した場合

- 販売奨励金:一定の売上に応じて、販売奨励金が支払われる場合

- 事業分量配当金:協同組合において、事業の従事分量に応じて配当金が支払われる場合

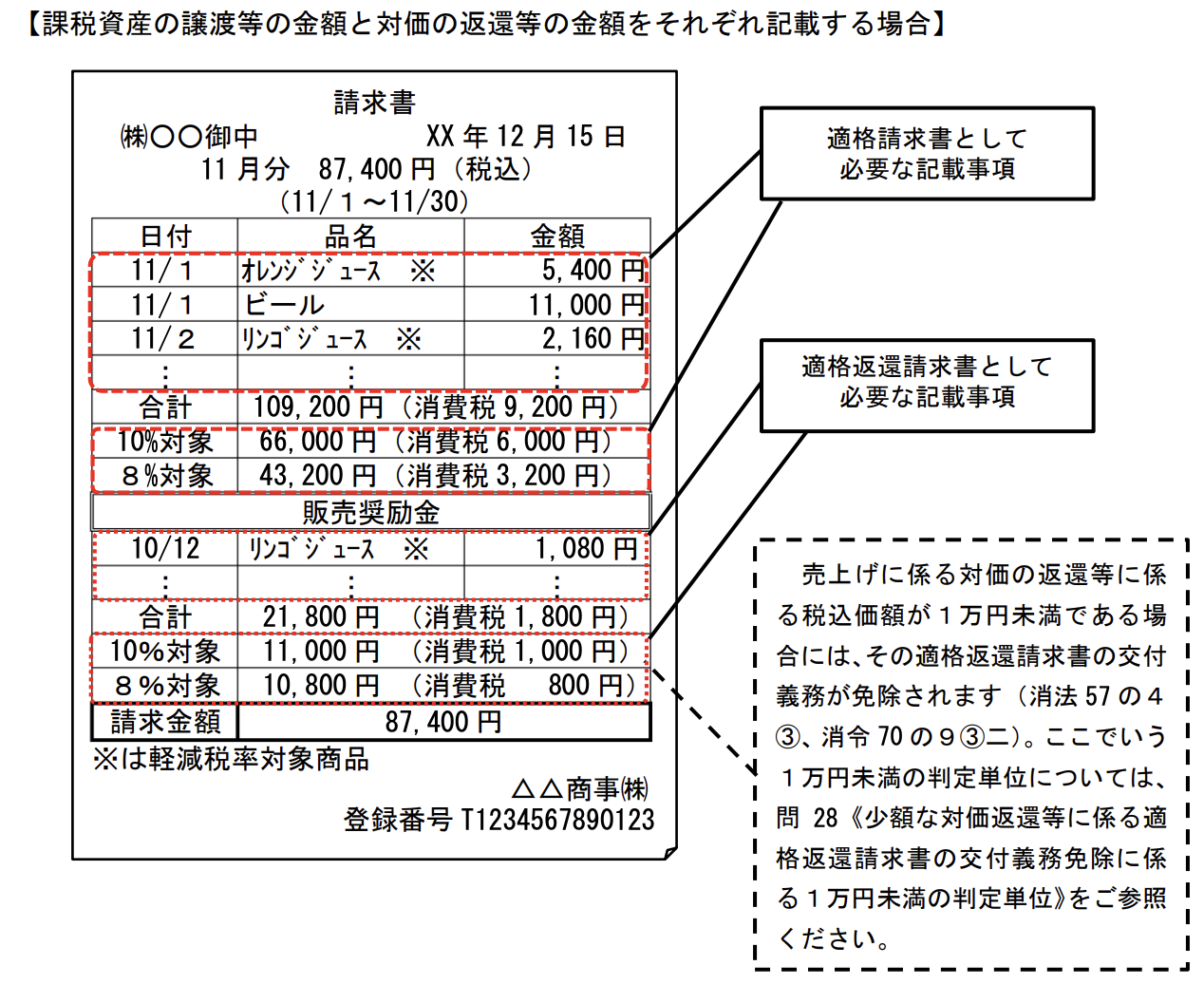

なお税込金額1万円未満の取引については、返還インボイスを発行する必要はありません。

これは、例えば銀行の振込手数料を差し引いて代金を振り込んだ場合に、振込手数料相当額を値引処理すると返還インボイスの交付が必要になりますが、事務負担軽減の観点から少額な返還インボイスの交付は不要とされているものです。

参照:国税庁|「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」

これらのケース以外にも、取引内容の変更により代金の返還が発生する場合は返還インボイスの発行が必要となる可能性があります。

返還インボイス発行と受領の流れ

返還インボイスを発行する際には、必要な記載事項を漏れなく記入し、適切なタイミングで発行する必要があります。ここでは、その具体的な流れと注意点を解説します。

返還インボイスの記載事項

返還インボイスには、以下の項目を漏れなく記載する必要があります。

- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

- 対価の返還等を行う年月日

- 対価の返還等の基となった取引を行った年月日

- 対価の返還等の取引内容

- 税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額

- 対価の返還等の金額に係る消費税額等または適用税率

1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

これは、返還を行う売り手の情報です。氏名または名称に加え、必ず登録番号を記載しましょう。登録番号が正しく記載されていないと、買い手は仕入税額控除ができなくなってしまう可能性があります。

2.対価の返還等を行う年月日

返還や値引きなどを行う日付を記載します。

3.対価の返還等の基となった取引を行った年月日

元の取引が行われた日付を記載します。日付の記載ミスは、税務処理に影響を与える可能性があるので注意が必要です。

4.対価の返還等の取引内容

返品なのか値引きなのか、具体的な返還の内容を記載します。軽減税率の対象品目が含まれる場合は「◯◯円(うち軽減税率対象〇〇円)」のように、その旨も記載する必要があります。

5.税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額

返還または値引きする金額を、適用される税率ごとに分けて記載します。税込金額か税抜金額かも明確にしましょう。複数の税率が混在する場合は、それぞれ分けて記載する必要があります。

6.対価の返還等の金額にかかる消費税額等または適用税率

返還または値引きする金額にかかる消費税の税率を記載します。軽減税率が適用される場合は、軽減税率の対象品目と税率を明確に記載しましょう。

参照:国税庁|「適格返還請求書の記載事項」

発行と受領のタイミング

返還インボイスの発行と受領のタイミングは、原則として取引の成立と同時です。

商品の返品の場合

- 買い手: 商品を返品し、売り手に返品伝票を送付する

- 売り手: 返品商品を確認後、買い手に返金を行い、返還インボイスを発行する

- 買い手: 返還インボイスを受領する

代金の値引きの場合

- 買い手: 売り手に値引きを交渉する

- 売り手: 値引きに応じる場合、すでに支払いを受けている場合は返金を行い、買い手に返還インボイスを発行する/販売と同時に値引きを行う場合は1枚の適格請求書(インボイス)に返還インボイスの内容も記載する

- 買い手: 返還インボイスを受領する

いずれの場合も、返還インボイスは取引(返金または相殺)の発生に合わせて、速やかに発行する必要があります。

返還インボイスに関するよくある疑問

返還インボイスの仕組みや発行・受領の流れを理解した上で、さらに具体的な疑問や不安を解消していきましょう。ここでは、実務担当者が特に抱えやすい疑問点について詳しく解説します。

振込手数料分の値引きでも返還インボイスを発行すべき?

一般に、振込手数料が税込1万円以上となるケースはほぼ考えられません。

すでに説明した通り「税込1万円未満の取引」では返還インボイスの発行が免除されるため、売り手が負担する振込手数料相当額を値引きとして扱う場合でも、返還インボイスは不要です。

相殺処理を行う場合、返還インボイスはどう処理する?

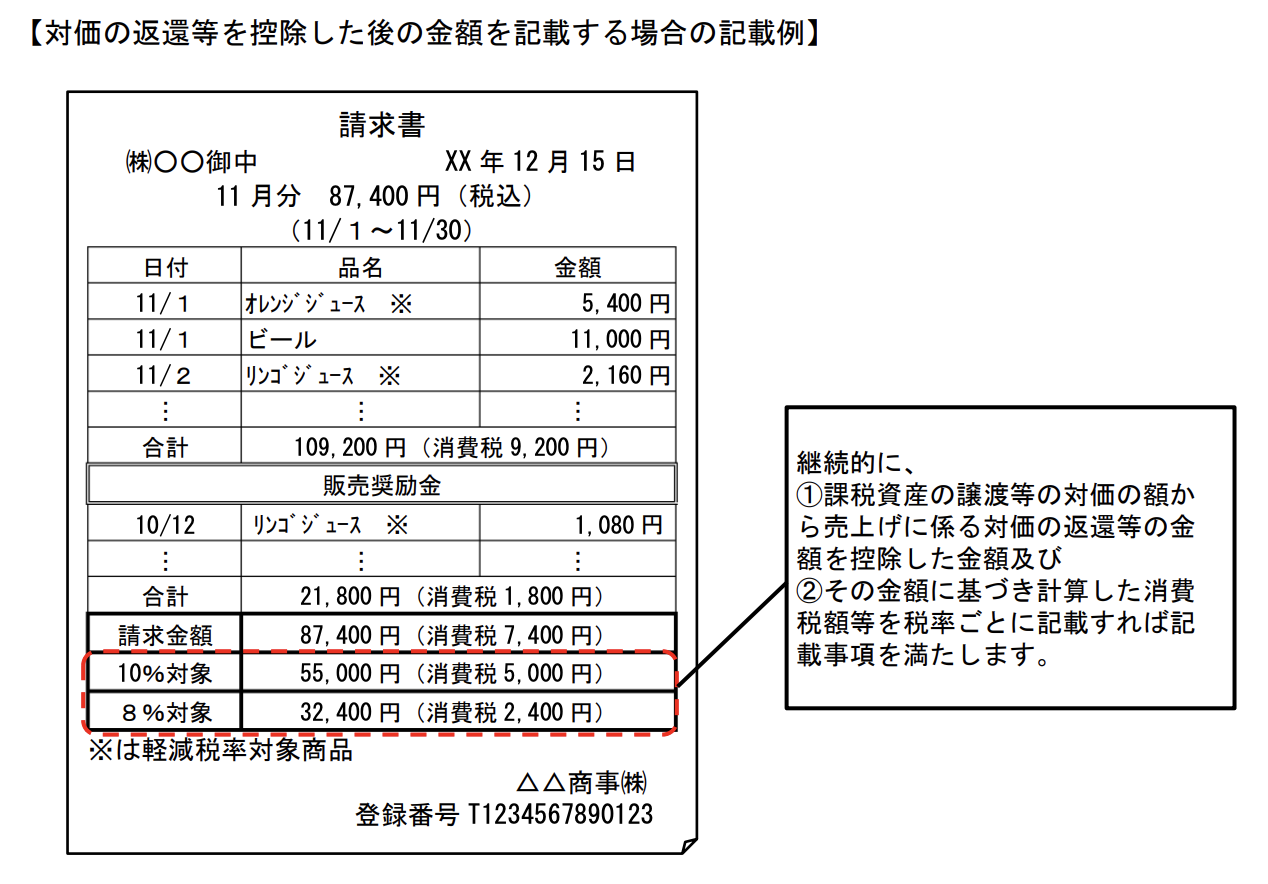

商品やサービスの値引金額を代金から相殺する場合、あるいは販売代金から販売奨励金相当を控除する場合、1枚の適格請求書(インボイス)に返還インボイスを含めることができます。

具体的な記載例は以下を参考にしてください。

返還インボイスの発行は手書きでも問題ない?

返還インボイスは手書きでも問題ありません。ただしExcelなどのアプリケーションを利用するケースが大半ですし、請求書発行システムの利用も増えています。

請求書発行システムを導入するメリットは以下の通りです。

- 業務効率化:手書きやExcelでの作成に比べて、大幅に時間を短縮できる

- 正確性向上:入力ミスや計算ミスを防ぎ、正確な返還インボイスを作成できる

- データ管理が容易:過去の返還インボイスを簡単に検索・確認できる

これに対し、返還インボイスの手書き作成には以下のデメリットが考えられます。

- 作業時間増加:記載項目が多く、手書きでは時間がかかる

- ミス発生リスク:計算ミスや記載ミスが発生しやすくなる

- 管理の煩雑さ:紙媒体での管理は、紛失や保管スペースの問題が生じる

業務効率化や正確性を重視するのであれば、ぜひ請求書発行システムの導入を検討してみましょう。

返還インボイスに関する最新情報を入手するには

返還インボイスに関する最新情報は、以下から入手できます。

国税庁の特設ページ

インボイス制度に関する特設ページや、各種パンフレット、FAQなどが公開されています。

参照:国税庁|「インボイス制度について」

タックスアンサー

国税庁が運営する税務相談サイトで、返還インボイスに関する具体的な質問を検索できます。

参照:国税庁|「タックスアンサー(よくある税の質問)」

税務相談窓口

税務署や国税局に設置されている相談窓口で、直接質問することができます。

参照:国税庁|「税についての相談窓口」

税理士等の専門家

税理士や会計士などの専門家に相談することで、より具体的なアドバイスを受けることができます。

参照:日本税理士会連合会|「税理士情報検索サイト」

インボイス制度は新しい制度であるため、今後も法改正や通達などが発表される可能性があります。常に最新情報に注意を払い、適切な対応を心掛けましょう。

請求書発行システムで返還インボイスの発行を効率化する

返還インボイスの発行は複雑です。手作業で行うと記載ミスや計算ミスが発生しやすく、書類の保管や管理にも手間がかかります。これらの課題を解決し、業務効率を大幅に向上させてくれるのが請求書発行システムです。

インボイス制度対応の課題

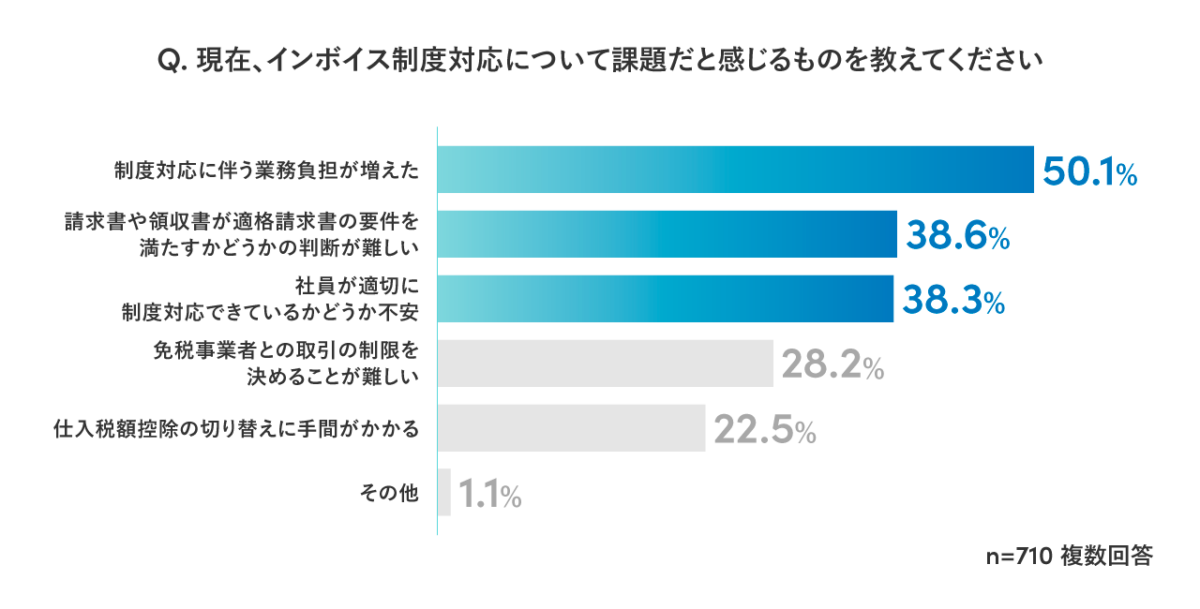

インボイス制度が開始されてから1年ほどたった現在でも、企業の経理担当者がインボイス制度への対応の課題を感じています。

Sansan株式会社が企業の経理担当者1000名を対象に行った「インボイス制度開始1年後の実態調査」によると、7割以上の経理担当者が課題を感じており、「制度対応に伴う業務負担が増えた」や「請求書や領収書が適格請求書の要件を満たすかどうかの判断が難しい」、「社員が適切に制度対応できているかどうか不安」といった課題を持っています。

また、月次決算業務にかける時間も、インボイス制度開始前と比較すると1人あたり月平均約5.5時間増えたという調査結果も出ています。

参照:Sansan株式会社|「「インボイス制度開始1年後の実態調査」を実施〜いまだ7割以上の経理担当者が制度対応に課題。制度開始前より月5.5時間の業務増加、経理担当者の人手不足が露呈〜」

請求書発行システムとは

請求書発行システムとは、請求書の作成・発行・管理などを電子的に行うことができるシステムです。

なお請求書発行システムにはさまざまな種類があります。

請求書発行システム導入のメリット

一般に、請求書発行システムの導入には以下のようなメリットがあります。

- データ入力の手間削減:顧客情報や商品情報などを一度登録しておけば、次回以降は自動入力されるため、入力の手間を大幅に削減できます

- 計算ミス防止:消費税の計算や合計金額の計算などを自動で行うため、計算ミスを防ぐことができます

- 自動作成・送付による時間短縮:請求書の作成から送付までを自動化できるため、作業時間を大幅に短縮できます

- 過去のデータ管理や検索が容易:過去の請求書や返還インボイスを電子データで一元管理できるため、必要な情報をすぐに検索・確認できます

- 郵送コスト削減:請求書や返還インボイスを電子データで送付できるため、郵送コストを削減できます

- ペーパーレス化による環境負荷低減:紙の使用量を減らすことで、環境負荷を低減できます

返還インボイスに対応したシステムを選ぶポイント

上で説明した通り、請求書発行システムにはさまざまな種類があります。自社に合ったシステムを選ぶため、以下のポイントを考慮しましょう。

- 返還インボイスに対応しているか:適格請求書だけでなく、返還インボイスの作成・発行・管理にも対応しているかどうかが重要です

- 使いやすいインターフェースを備えているか:直感的に操作できるシステムを選ぶことで、導入後のスムーズな運用が可能になります

- 自社の業務フローに合致しているか:既存の業務フローとの連携や、必要な機能が備わっているかを確認しましょう

- 導入コストやサポート体制:導入費用だけでなく、ランニングコストやサポート体制も考慮して、自社に最適なシステムを選びましょう

これらのポイントを踏まえ、複数のシステムを比較検討し、自社に最適な請求書発行システムを選んでください。

まとめ

今回は、インボイス制度における「返還インボイス」について、基本的な知識から実務上の疑問に対する答えまで解説しました。

返還インボイスを適切に処理することは、単に法令を遵守するだけでなく、取引先との信頼関係を構築し、ひいては企業価値を高めることにもつながります。誤った処理は、税務調査や取引先とのトラブルに発展する可能性もあるため、正確な知識と対応が求められます。

電子請求書の普及やデジタル化の進展など、ビジネス環境は常に変化しています。これらの変化に柔軟に対応できるよう、業務効率化や正確性向上のための工夫を積極的に取り入れていくことが重要です。

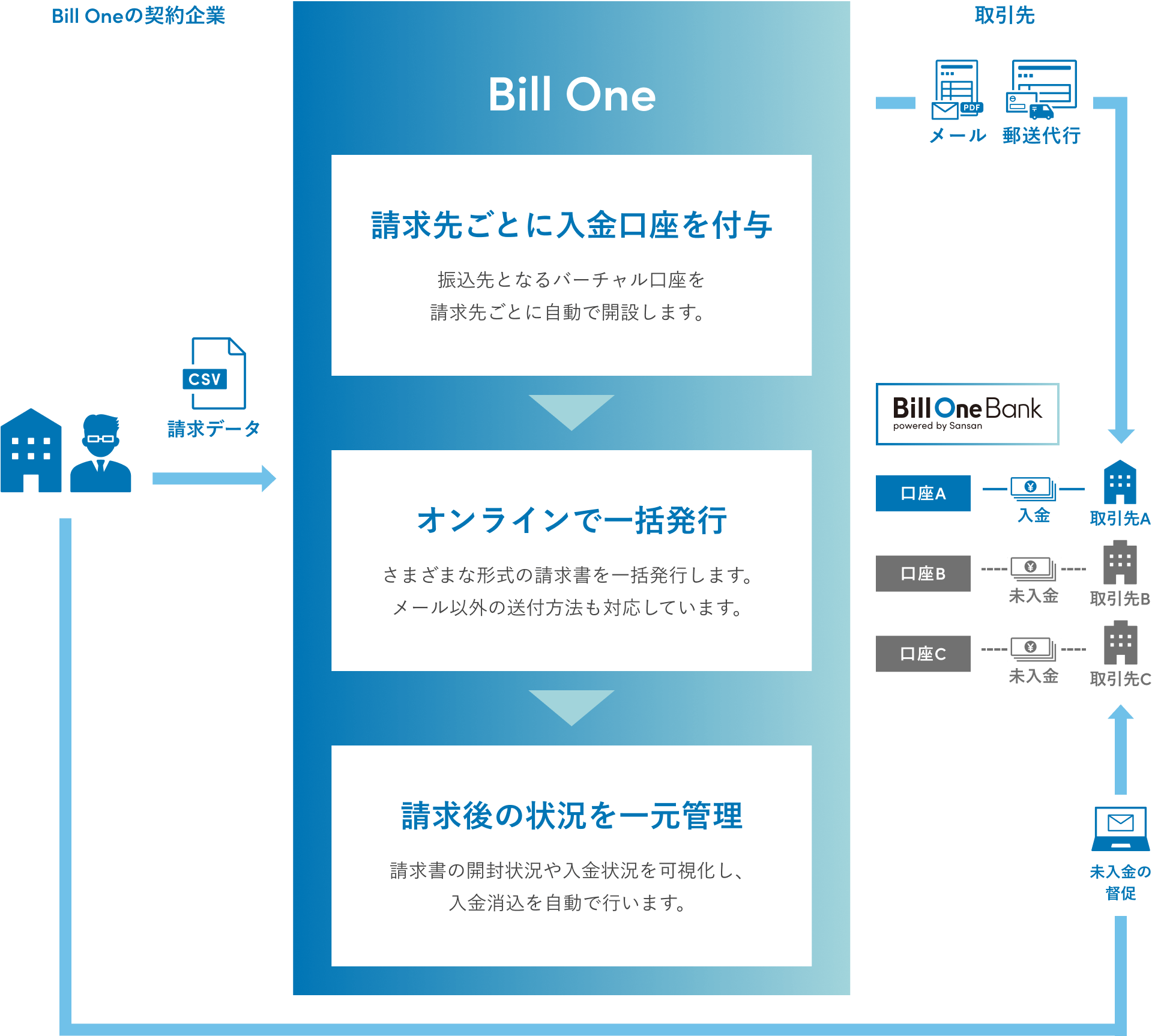

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、 企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。