- 領収書

領収書の書き方完全ガイド|インボイス対応のポイントも解説

公開日:

更新日:

「領収書を書かなければならないけれど、どのように書けばよいのか分からない」という悩みを抱えていませんか?特に近年はインボイス制度の導入により、これまで以上に正確な書き方が求められるようになっています。

この記事では、領収書の基本的な書き方からインボイス対応まで、分かりやすく解説します。この記事を読むことで、領収書を正しく書くために必要な知識が身につき、事務作業もよりスムーズに進められるようになるでしょう。

立替経費の負担で5人に1人が転職を検討

領収書とは

領収書とは、取引が完了したことを証明する重要な書類で、特にビジネスや日常の金銭取引において広く使用されます。金額や宛名、日付などの情報を含めることで、支払いの事実を確認でき、証拠としても役立ちます。

近年では電子領収書も普及し、デジタルでの発行も一般的になりつつあります。電子領収書の詳細については後半で詳しく解説しますが、まずは領収書の基本的な目的と役割、さらに「領収証」や「レシート」との違いを確認していきましょう。

領収書と領収証の違い

領収書と領収証はいずれも取引の証明を目的とした書類ですが、厳密には違いがあります。

「領収書」は、一般的に支払いの証明として発行され、取引金額や日付、宛名が記載されます。広く認知されているため、多くの取引で用いられる代表的な書類です。

一方、「領収証」は領収書と同様の目的で使用されつつも、特定の法的要件を満たす必要がある場合に正式な証拠書類として扱われることがあります。例えば、契約内容や法的拘束力が求められる場面では、領収証としての形式が重視されることもあります。

とはいえ、実務上は両者に大きな違いはないと見なされることも多く、どちらも取引の証明書類として使われる場面が一般的です。

領収書とレシートとの違い

領収書とレシートもよく混同されますが、異なる役割を持っています。

領収書は支払者の宛名や詳細な取引内容を明記した、正式な証明書類として発行されます。一方で、レシートは店舗や事業者が発行する購入記録を示す書類であり、簡易な記載が多く、宛名は通常含まれていません。

また、領収書は税務上の控除申請などでも活用できるため、主にビジネスシーンでの利用が求められます。一方、レシートは日常の購入記録として利用されることが一般的ですので、用途や目的に応じて使い分けることが大切です。

領収書の基本的な書き方

領収書に必要な記載項目は以下のとおりです。

- 日付

- 宛名

- 金額

- 但し書き

- 内訳

- 発行者名

- 収入印紙

それぞれの記載項目の内容と書き方について解説します。

1.日付

領収書の日付には、取引が行われた日を正確に記入します。日付は支払いの証明となり、税務処理にも必要ですので、必ず明確に記載しましょう。なお、西暦・和暦どちらで記載しても問題ありませんが、形式は統一するとよいでしょう。

2.宛名

宛名には、支払者の氏名または法人名を記入します。特にビジネスシーンでは、法人名や役職を加えることで正式な書類としての信頼性が高まります。宛名が不明確だと、後のトラブルにつながる可能性があるため、注意が必要です。

3.金額

金額は取引の総額を明記し、記載ミスに注意しましょう。税込みか税抜きのいずれかを示すことも重要です。

領収書では、金額の先頭に¥(円マーク)や「金」を付け、3桁ごとに「,」で区切ることで改ざんを防ぐことができます。また、末尾に「※」「-」「也」などを付けることで金額の解釈が明確になり、誤解を避けられます。

税務処理や経理業務において、金額の取り違えはトラブルの元となるため、明確に記載しましょう。

4.但し書き

但し書きは、取引の内容を簡潔に記載する部分です。例えば、「広告費用」や「会議室レンタル料」といった具体的な商品名やサービス内容を記入することで、何に対する支払いかを確認することができます。経費精算や税務申告の際に重要な役割を果たしますので、但し書きは具体的に記載することを心がけましょう。

5.内訳

内訳は、金額の詳細を示す重要な要素です。複数の商品やサービスが含まれる場合、それぞれの金額を明記し、税率ごとに税込みまたは税別の合計額を記載しましょう。税率8%と10%の商品・サービスごとに合計を示すことで、確認がスムーズになり、透明性も高まります。

6.発行者名

発行者名は、領収書を発行した法人や個人の名称を明記するもので、信頼性を高め取引の信憑性を確保するうえで重要です。具体的には、会社名や店舗名、所在地、連絡先情報を記載することで取引の透明性が高まります。

また、領収書の正式性を高めるため、発行者欄に押印を加えることが一般的です。押印は必須ではありませんが、ビジネスマナーとして信頼性を高める手段とされています。

7.収入印紙

収入印紙は、法的に定められた要件であり、一定額以上の領収書に必要です。税抜5万円以上の領収書には収入印紙を貼付し、消印(割印)を押す必要があります。理由としては、印紙税法に基づいて課税文書の再利用を防ぐためです。

また、金額に応じて収入印紙の額が異なり、例えば記載された受け取り金額が5万円以上100万円以下の領収書には200円の印紙が必要となります。適切な収入印紙を貼らないと罰則があるため、事前の確認が欠かせません。

適格請求書(インボイス)として領収書を発行する際の書き方

インボイス発行の際は、先述した7つの項目に加え、以下の3点を追加で記載する必要があります。

- インボイス発行事業者の登録番号

- 適用税率

- 区分ごとに記載した消費税額等

具体的な記載内容を確認していきましょう。

1.インボイス発行事業者の登録番号

インボイスとして領収書を発行する際には、発行事業者の「T+13桁」の登録番号を記載する必要があります。登録番号は税務署によりインボイス発行事業者として登録された証であり、適格請求書としての効力を持つために欠かせません。取引先が領収書を適格請求書として利用する際、税額控除を受けるための証明として重要な役割を果たします。

登録番号は、事業者がインボイス発行事業者としての登録が完了した際に、登録通知書やe-Taxのメールで通知されるため、控えておくようにしましょう。万が一、通知書を紛失した場合は、国税局のインボイス登録センターに問い合わせることで番号の確認が可能です。

2.適用税率

インボイスとして領収書を発行する際には、取引に適用される消費税率の記載が必要です。具体的には、標準税率や軽減税率など、取引内容に応じた税率を明確に示すことで、税務署での適正な税額計算や後の税務処理の際の正確な情報となります。

例えば、軽減税率の対象商品(飲食料品など)を含む場合、該当する但し書きの横に「(軽減税率対象)」や「※軽減税率対象」と明記します。このように記載することで、適正な税額控除が行いやすくなり、適格請求書としての効力を保持するための重要な要件となるのです。

3.区分ごとに記載した消費税額等

消費税額は、各取引区分ごとに記載する必要があります。異なる税率が適用される商品やサービスが含まれている場合、それぞれの税額を明確に区分することが重要です。

具体的には、内訳欄に標準税率10%と軽減税率8%に分けて、税率ごとに区分した消費税額の合計を記入します。さらに、インボイス制度では、ひとつの領収書につき税率ごとに端数処理を行う必要があるため注意が必要です。

領収書の保存期間と保存方法

領収書は、取引の証明書として重要な役割を果たしますが、保存方法や期間については法律や税務上の要件が定められています。適切な保存を行うことで、必要なときにすぐに取り出せるだけでなく、税務調査などの際にもスムーズに対応できます。紙の領収書と電子化した領収書それぞれの保存期間と保存方法について詳しく見ていきましょう。

紙の領収書の場合

紙の領収書は、税務上の理由から原則として7年間保存する必要があります。この期間は、その事業年度における確定申告書の提出期限の翌日からカウントされます。

保存する際は、領収書を見やすい状態で保管することが重要です。ファイルやバインダーにまとめるだけでなく、湿気や直射日光を避けることも紙の劣化を防ぐために大切です。

電子化した領収書の場合

電子化した領収書については、保存期間は基本的に紙の領収書と同様に7年間です。ただし、電子化する際には適切なフォーマット(PDFなど)で保存し、バックアップを取ることが重要です。

さらに、電子データは改ざん防止のために適切なセキュリティー対策を施し、アクセス権限を管理することも忘れないようにしましょう。国税庁の定める「電子帳簿保存法」に基づく要件を満たすことで、税務上のトラブルを未然に防げます。

国税関係書類の書面破棄に関する要件

なお、電子帳簿保存法一問一答問3には以下のように記載されています。

『令和3年度の税制改正において、適正事務処理要件(旧規則第3条第5項第4号。紙段階での改ざん等を防止するための仕組み)の規定が廃止され、令和4年1月1日以後に保存を行う国税関係書類については、定期的な検査を行う必要がなくなりました。そのため、スキャナで読み取り、折れ曲がり等がないか等の同等確認を行った後であれば、国税関係書類の書面(紙)は即時に廃棄することとして差し支えありません。』

引用元:国税庁|「電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 令和6年6月 国税庁:問3」

電子領収書の発行方法と注意点

デジタル化が進む現代では、電子領収書の発行が一般化しています。電子領収書の基本的な定義から、発行方法、注意点、保存方法、そしてインボイス制度との関連について解説します。

電子領収書とは

電子領収書とは、デジタル形式で発行される領収書のことです。PDFや電子メール形式が一般的で、紙の領収書に比べて迅速に発行・保存できます。法的にも有効であり、適切に管理されれば、紙の領収書と同様の効力があります。

電子領収書の発行方法

電子領収書を発行するには、ソフトウエアやサービスを利用します。多くの会計ソフトやオンラインサービスが電子領収書の発行機能を提供しており、取引内容を入力すると電子領収書が簡単に作成できます。

基本的な発行手順は、まず取引内容を入力し、作成した領収書をメールで送信するだけです。電子署名を付与すれば、信頼性も向上します。

電子領収書発行時の注意点

電子領収書を発行する際は以下の点に注意しましょう。具体的なポイントをおさえることで、法的要件を満たし、かつ実務的にも使いやすい電子領収書を発行できます。

- 内容の明確化

- 適切なフォーマットでの保存

- 送信先の確認

- データのバックアップ

- タイムスタンプの付与

- アクセス権限の管理

内容の明確化

取引内容、金額、日付、支払者・受領者の情報など、紙の領収書と同様の記載事項を漏れなく明記します。特に消費税の表示は正確におこなう必要があります。

適切なフォーマットでの保存

PDFなど改ざんが難しいフォーマットを使用し、電子帳簿保存法で定められた解像度(200dpi以上)やファイル形式での保存が必要です。

送信先の確認

メールアドレスの入力ミスによる誤送信を防ぐため、送信前に宛先を必ず確認します。また、受信者が確実に受け取れるよう、受信環境の確認も重要です。

データのバックアップ

システム障害や不測の事態に備え、定期的なバックアップを取得します。特に法定保存期間である7年間は確実に保管できる体制を整えましょう。

タイムスタンプの付与

電子帳簿保存法の要件を満たすため、電子領収書には確実にタイムスタンプを付与し、作成日時を証明できるようにします。

アクセス権限の管理

電子領収書には個人情報や取引情報が含まれるため、アクセスできる担当者を限定するなど、適切なセキュリティー対策を実施します。

これらの注意点をしっかりと押さえることで、電子領収書の適切な運用が可能になります。また、定期的に運用状況を確認し、必要に応じて改善を図ることも重要です。

インボイス制度と電子領収書

2023年10月1日からインボイス制度が導入されたことで、電子領収書の取り扱いがさらに重要になっています。電子インボイスには、取引先の名称や税率、消費税額など、必要な情報が含まれている必要があります。また、税務署への提出が求められる場合もありますので、インボイス制度に基づく注意点を把握しておくことが不可欠です。

領収書にまつわるよくある質問

領収書について多くの人が疑問に思うことをQ&A形式で紹介します。正しい知識を身に付け、領収書の発行や受取時のトラブルを防ぎましょう。

Q1.領収書の宛名は上様でも構わない?

「上様」と記載することは可能ですが、正式な宛名ではありません。誰宛の領収書なのかを明確にするため、税務上の処理をスムーズに行うためにも、企業名や個人名を明記することが推奨されます。

Q2.手書きの領収書は法的に有効?

手書きの領収書は法的に有効です。また、電子的な手段で作成された領収書も有効ですが、電子帳簿保存法の要件を満たさない場合には、青色申告承認の取消しや追徴課税等のペナルティーが課せられる可能性があります。一般的には、ビジネスの取引では印刷や電子形式が好まれる傾向がありますが、手書きの領収書も一定の場面で利用されています。

Q3.領収書に印鑑は必要?

税法上、印鑑は必須ではありませんが、押印することで信頼性が高まります。最近では押印廃止の動きが進んでいるものの、印鑑は偽造や改ざんの防止にも効果的です。取引先との信頼関係を重視する場合や重要な取引においては、印鑑の使用をおすすめします。

Q4.アルバイトの従業員が領収書を書いてもいい?

アルバイトの従業員が領収書を発行しても問題ありません。ただし、領収書は取引の内容を証明する書類であることから、正確な内容を記載しなければなりません。アルバイトが領収書を発行する可能性がある場合は、正しい書き方について適切な指導を行うことが重要です。

Q5.領収書の再発行はできる?

領収書の再発行は可能です。再発行する際は、元の領収書の情報を基に、新たに「再発行」と明記した領収書を発行し、社内で控えを適切に保管しておくことが重要です。

再発行の要望があった場合でも、同一内容の領収書を複数枚発行することは避けましょう。経費の二重計上や不正使用のリスクを防ぐためにも、再発行の理由を確認し、適切に対応することが大切です。

Q6.領収書の内容に不備があった場合はどうすればいい?

発行した領収書の内容に不備があった場合は、再発行しましょう。例えば、金額の記載ミスや日付の誤りがあった場合、二重線での修正は避け、新たに発行することが望ましいです。

再発行する際には、元の領収書を控えとして保管し、二重計上のリスクを避けるため「再発行」と明記する必要があります。不備の内容に応じて適切な対応を取り、記録を残しておくことが大切です。

Q7.電子領収書を受け取った場合、印刷して保管する必要がある?

電子領収書はデジタルで保管できるため、印刷する必要はありません。ただし、データが消失しないよう定期的にバックアップを取っておきましょう。法的には電子データとしての保存が認められているため、紙の保管は不要です。

Q8.電子領収書にも収入印紙は必要?

電子領収書には通常、収入印紙は必要ありません。そのため、状況に応じて印紙が必要かどうかを確認することが重要です。

まとめ

領収書の作成には、取引の透明性を確保するため、日付、宛名、金額、品目やサービス内容を正確に記載する必要があります。2023年10月のインボイス制度導入により、適格請求書としての要件を満たした記載方法や、電子領収書への対応も必須となっています。

また、領収書は発行する側だけでなく、受け取る側にとっても適切な管理が重要です。特に企業における経費精算では、大量の領収書を正確に処理し、法令に準拠した形で保管する必要があります。

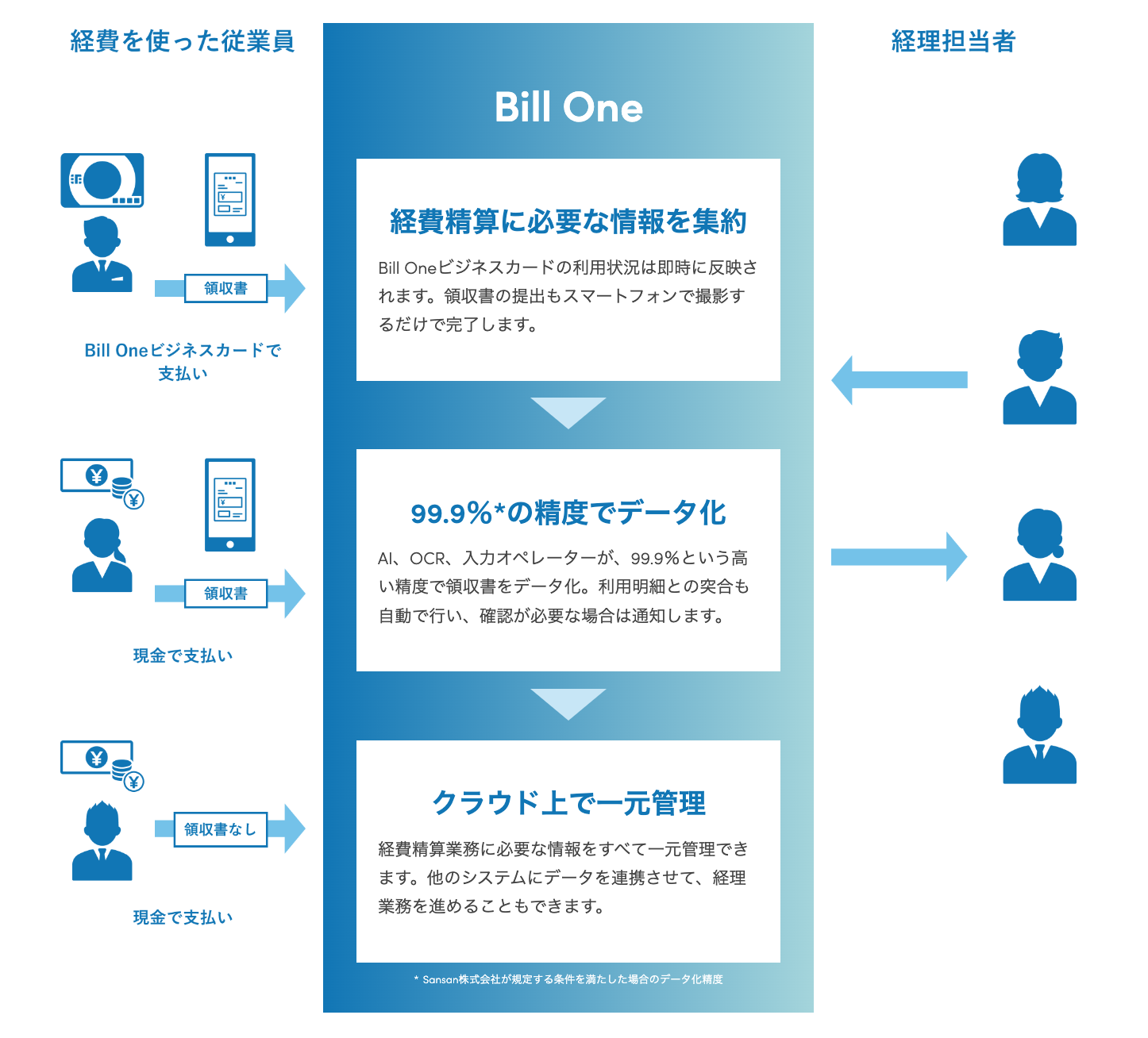

クラウド経費管理サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- 利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費管理サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。