- 書類その他

発注書とは?注文書との違い、作成方法や管理方法について徹底解説

公開日:

更新日:

発注書はビジネスの取引において欠かせない書類のひとつです。しかし、その作成方法や管理方法などに不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

今回は、発注書の基本的な役割や注文書との違いといった基礎知識から、発注書業務を円滑に進めるために必要な知識、そして発注書業務を効率化するヒントまで、幅広く解説していきます。

ぜひこの記事を参考に、発注書に関する疑問を解消し、日々の業務にお役立てください。

発注書と請求書の照合を自動化

発注書の基礎知識

ビジネスにおける取引では、さまざまな書類がやり取りされます。その中でも、発注書は取引をスムーズに進めるための重要な書類の一つです。ここではまず、発注書の基礎知識について確認していきましょう。

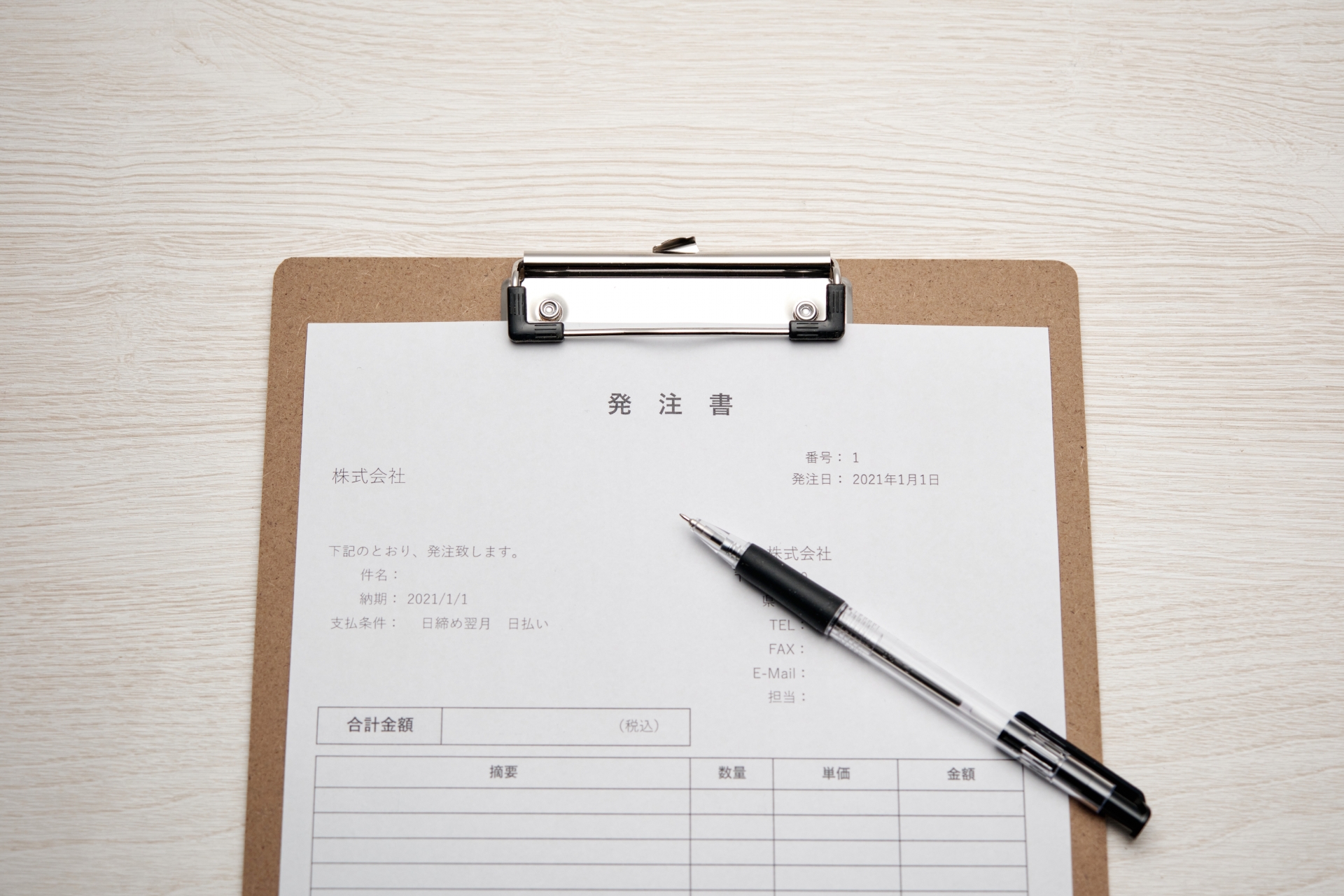

発注書とは

発注書は、企業が取引先に対して商品やサービスの注文を正式に依頼する際に使用する書類です。

発注書には「注文内容」「数量」「単価」「納期」など詳細な取引条件が記載されており、口頭でのやり取りに比べて証拠能力が高いため、後日トラブルが発生した場合にも確実な取引の証拠として機能します。

また、発注書は取引先に対して発注意思を正式に示す役割も果たします。発注書の交付により、取引先は注文内容に基づいた準備を開始でき、取引を円滑に進めることができるのです。

このように、発注書はビジネス取引において重要な役割を担う書類です。

発注書と注文書の違い

発注書と注文書は、いずれも取引における注文内容を確認するための書類ですが、法的には両者に違いはありません。

つまり、どちらも同様の内容を記載した書類であり、名称が異なるだけです。そのため、企業の方針や取引先の文化によって、どちらの名称を使用するかが決まる場合がほとんどです。

発注書と注文書は、どちらの名称を使っても取引上の問題はありませんので、会社のルールや慣習に合わせて使い分けるとよいでしょう。

発注書と発注請書の違い

発注書と似た書類に「発注請書」があります。これは、発注書を受け取った側がその内容を確認し、承諾したことを示すために発行する書類です。

発注書と発注請書をセットで作成することで、取引内容について双方の合意が明確になり、より確実な取引につながります。

なお、注文書と対になるのは「注文請書」という書類です。注文請書も発注請書と同様、注文に対する承諾を示す目的で発行されます。

注文書の法的効力

発注書や注文書は、取引内容を明確にするための指示書としての役割を果たすことが多いため、当事者が合意した内容を証明する契約書とは異なり、単独では法的効力を持たない場合が多いです。

ただし、特定の条件がそろえば、発注書にも一定の法的効力が認められる場合があります。たとえば、発注書や注文書の交付によって契約が成立することを双方が合意している場合や、発注書と発注請書がセットで交わされている場合です。

このような場合には、発注書や注文書も契約内容を証明する書類として扱われ、法的な拘束力を持つ可能性があります。したがって、発注書や注文書を交わす際は、必要に応じて法的効力について取引相手と確認しておくとよいでしょう。

発注書と下請法の関係

下請法(正式名称「下請代金支払遅延等防止法」)とは、親事業者と下請事業者間の取引を公正にするための法律です。この法律では一定の条件を満たす取引において、親事業者は下請事業者に対して法令で定められた事項を漏れなく記載した書面(発注書など)を交付することが義務付けられています。

下請法第3条(前段)

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。

引用:公正取引委員会|「下請代金支払遅延等防止法」

ちなみに下請法が適用されるのは、資本金などの規模が一定基準以下の下請事業者が、親事業者から特定の取引(製造委託、修理委託、情報処理委託または役務提供委託)の委託を受ける場合です。

なお、親事業者が下請法に違反した場合は、公正取引委員会から勧告や指導を受けたり、最高50万円以下の罰金が科されたりする可能性があります。

参照:公正取引委員会|「ポイント解説 下請法」

発注書を作成する3つの目的

発注書を作成することは、単に商品やサービスを注文する以上の意味を持ちます。ここでは、発注書を作成する以下の3つの目的について詳しく見ていきましょう。

- 注文の意思を示すため

- 取引条件を明確にするため

- 当事者間の認識を調整するため

1.注文の意思を示すため

発注書は、取引相手に対して注文の意思を明確に示すための重要な手段です。

口頭で注文内容を伝えるだけでは、後々「言った」「言わない」といったトラブルが発生する可能性も否定できません。書面として発注書を作成することで、注文内容を確実に伝え、取引相手が安心して準備に取り掛かれるようにします。

2.取引条件を明確にするため

取引条件を明確にすることも、発注書を作成する重要な目的の一つです。商品名、数量、単価、納期など、取引に関する重要な情報を発注書に記載することで、双方の認識を一致させ、トラブルを未然に防ぐことができます。

口約束だけでは、時間の経過とともに記憶が曖昧になり、誤解が生じる可能性もあります。発注書は、そのようなリスクを回避し、スムーズな取引を実現するために必要な書類と言えるでしょう。

3.当事者間の認識を調整するため

発注書を作成する過程で、当事者間で認識のずれを修正し、合意形成を図ることができます。発注書の内容を確認すれば、数量や納期、支払い条件など、不明な点や疑問点を事前に解消できるからです。

契約前に認識をすり合わせ、相互の理解を深めることで、後々のトラブルを効果的に防ぐことができるでしょう。

発注書の記載項目と注意点

発注書には、取引内容を明確にするために必要な情報を漏れなく記載することが重要です。ここでは、発注書の主な記載項目と作成上の注意点について解説していきます。

主な記載項目

発注書には、取引内容を明確にするための基本情報をしっかりと記載する必要があります。主な記載項目としては、次のような項目が挙げられます。

- 発注日:取引の開始日を記載します

- 発注者情報:発注元の会社名、住所、担当者名などを記載します

- 受注者情報:取引先の会社名、住所、担当者名を記載し、どの相手との取引かを明確にします

- 注文内容:商品やサービスの具体的な内容を詳細に記載します

- 数量と単価:数量や単価を記載して、取引条件を明確にします

- 納期:いつまでに商品やサービスが提供されるべきかを示す納期を記載します

- 取引条件(支払条件):支払方法や支払期日など、取引条件を正確に記載します

なお下請法が適用される取引の場合、発注書には上記以外にも以下の項目を記載することが必須です。

- 発注当事者・発注日に関する事項

- 給付(下請事業者が納品する物品等)の内容等に関する事項

- 下請代金の支払いに関する事項

- 下請事業者に材料を有償にて支給する場合の事項

各項目の詳しい内容は、公正取引委員会のサイトも確認してください。

参照:公正取引委員会|「下請法 知っておきたい豆情報 その1」

作成上の注意点

発注書を作成する際には、記載ミスを防ぐために注意が必要です。とくに数量、単価、納期などに間違いがあると、深刻なトラブルに発展することもあります。

こうしたミスを防ぐために、次のような方法もおすすめです。

- ダブルチェックを行う:発注内容を記載したら、担当者または他のスタッフとともに再確認を行いましょう

- 項目ごとにチェックリストを作成:記載項目がそろっているかを確認できるチェックリストを用意しておくと、記載漏れの防止に役立ちます

- システムを利用したエラーチェック:電子システムを活用することで、数量や単価などの入力ミスを自動的に防げる場合もあります

発注書を正確に作成することは、信頼性の高い取引の実現に直結します。適切な確認手順を取り入れて、発注書の内容を万全に整えましょう。

発注書を効率的に作成するには

発注書の作成業務を効率化することは、業務全体の生産性向上につながります。ここでは、発注書を効率的に作成するための方法について解説します。

テンプレートを活用する

Web上には、無料で利用できる発注書のテンプレートが数多く公開されています。「発注書 テンプレート」といったキーワードで検索し、自社の業務に合ったテンプレートを探してみましょう。

ダウンロードしたテンプレートは、ExcelやWordなどのソフトで開いて必要事項を入力し、印刷して利用します。

ただし、テンプレートを利用する際には、以下の点に注意してください。

- 信頼できるサイトからダウンロードする

- 利用規約を確認し、著作権に配慮する

- 必要に応じて、自社の業務に合わせて項目などをカスタマイズする

クラウドサービスを活用する

近年では、オンラインで発注書を作成・管理できるクラウドサービスも普及しています。これらのシステムを利用することで、発注書の作成から承認、送信、保管までを一元的に管理することができ、大幅な業務効率化を図れるでしょう。

クラウドサービスのメリットとしては、以下の点が挙げられます。

- 業務の自動化による時間削減

- ヒューマンエラーの防止

- データの一元管理による検索性の向上

- ペーパーレス化によるコスト削減

ただし、導入コストやシステムの使い勝手、セキュリティー面など、事前に確認すべき点もあります。自社の業務規模やニーズに合わせて、適切な方法を選択しましょう。

発注書と請求書の照合自動化。工数削減に

発注書の印紙について

発注書に印紙が必要かどうかは、法律や取引の形態によって異なります。ここでは、発注書の印紙の取り扱いについて解説していきます。

原則として印紙は不要

一般的に、発注書には印紙を貼付する必要はありません。

発注書は注文内容を記載したものであり、通常の取引指示書として扱われるため、課税文書には該当しないとされています。そのため、発注書の発行には印紙税が課せられることはなく、基本的には印紙の貼付を気にする必要はありません。

発注書に印紙が必要なケース

ただし、例外的に発注書に印紙が必要となるケースがあります。それは発注書が契約書とみなされる場合です。

たとえば、発注書に契約の重要な条件がすべて記載され、かつ、双方が署名捺印しているような場合は、その発注書自体が契約書としての効力を持つと判断される可能性があります。このような場合には、印紙税法の規定に基づき、印紙を貼付する必要があります。

印紙税の金額は、契約金額によって異なります。具体的な金額は、国税庁のサイトなどを参照してください。

参照:国税庁|「印紙税額」

発注書の保管について

作成した発注書は、適切に保管することが重要です。ここでは、発注書の保管に関する法的義務と保管期間について解説します。

発注書の保管は法的な義務

発注書の保管は、税法上の義務として定められています。

発注書は、税法上「取引等に関して作成または受領した書類」として分類されており、取引に関する記録として適切に保管しなければなりません。これは、発注書が税務監査や会計監査などの際に、取引内容の証拠書類として必要になる可能性があるためです。

そのため、法的に定められた保管期間中は、発注書を紛失することなく保管しておくことが必要です。

発注書の保管期間

発注書の保管期間は、通常7年間とされていますが、取引内容や事業形態によっては10年や9年になる場合もあります。自社の状況に合わせて保管期間を確認することが重要です。

また、発注書を電子データとして保管する場合には、電子帳簿保存法の規定に従う必要があります。電子帳簿保存法では、電子データの信頼性を確保するために、タイムスタンプの付与や、検索機能の確保などの条件が求められます。

電子保存には利便性がある反面、法令遵守のための準備が必要ですので、デジタル管理の際は電子帳簿保存法の要件を確認し、適切な方法で保管を行いましょう。

まとめ

この記事では、発注書の基礎知識から作成方法、管理方法までを幅広く解説しました。

発注書は、取引内容を明確にし、当事者間の認識を統一する重要な書類であり、適切に作成・管理することで、トラブルを未然に防ぎ、業務の効率化を図ることができます。

また、クラウドサービスの活用も業務を効率化するうえで有効です。

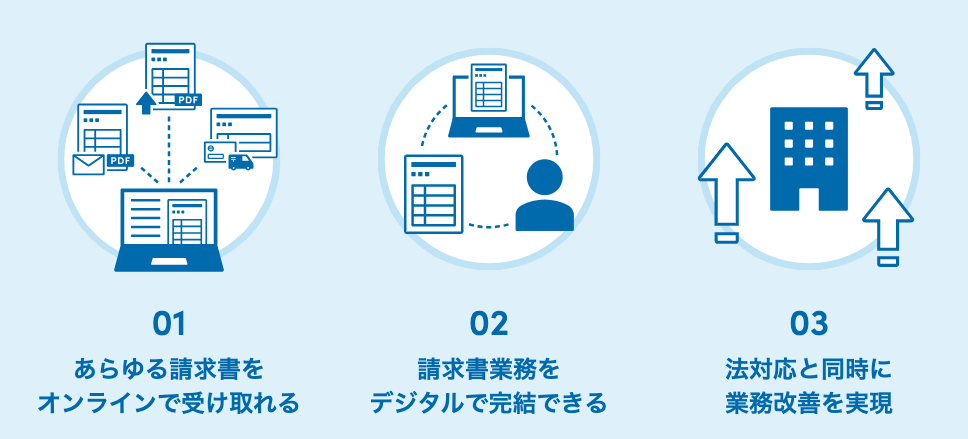

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」のAI自動照合オプションは、請求書を高精度にデータ化し、CSVで取り込んだ納品・検収データなどの照合対象データと自動で照合します。

総額から明細単位までの差異を検出し、紙や目視に頼っていたアナログな照合作業を大幅に削減します。

Bill One請求書受領 AI自動照合オプションの特長

- 高精度にデータ化された請求書と、納品・検収などの照合対象データのCSVを取り込むだけで自動照合

- 総額だけでなく明細単位でも差異を検出し、確認箇所をハイライト表示

- 照合結果と履歴を一元管理し、URLで関係者と共有可能

- 照合漏れや二重計上などのヒューマンエラーを抑制

- 履歴参照で、監査対応や過去案件の再確認を迅速化

アナログな照合作業をなくし、工数・ミスを大幅に抑制。月次決算の加速に貢献します。ぜひ導入をご検討ください。

Bill One請求書受領

AI自動照合オプション

アナログな照合作業をなくす

請求書と納品・検収データを自動で照合する、「AI自動照合オプション」についてご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。