- ビジネス全般

郵便料金値上げによる経理業務への影響|調査が示す請求書電子化の必要性

公開日:

更新日:

2024年10月に実施された郵便料金の値上げは、多くの企業にとって経理業務への大きな負担となる可能性があります。特に、依然として紙の請求書を使用している企業にとって、この値上げはコスト増加や業務効率の低下を招く懸念があります。

本記事では、Sansan株式会社が実施した調査結果をもとに、郵便料金値上げが経理業務に与える影響と、請求書の電子化の重要性について詳しく解説します。

郵便料金値上げの背景

2024年6月に日本郵便は、同年10月に行う郵便料金一斉値上げを総務層に届け出ました。利用数の減少や物流コストの上昇を理由としています。今回の郵便料金の値上げは、単なるコスト増加の問題ではなく、郵便事業全体の構造的な課題が影響しています。ここでは、郵便料金値上げの背景にある要因を探ります。

郵便事業が民営化後初の赤字に

日本郵政が運営する郵便事業は、2007年に民営化され、それ以来、日本社会のインフラとして安定した収益を上げてきました。しかし、2023年に初めて赤字を計上します。

日本郵政は郵便事業の他、金融事業や保険事業などを取り扱っていますが、近年ではさまざまな経営課題が明らかになり、業績改善が待ったなしの状況です。

デジタル化が進み郵便物が減少

デジタル技術の急速な発展により、企業や個人が郵便物を使用する機会は大幅に減少しました。特に企業間のコミュニケーションや契約書のやり取りにおいて、かつては郵便物が主流でしたが、近年ではその多くが電子化されています。例えば、契約書や請求書、納品書などのビジネス文書は、電子署名やPDF形式での送信が一般化しており、郵便を利用する機会が大幅に減少しています。

また、個人間でも手紙やはがきの代わりに、電子メールやSNSメッセージ、チャットツールが主なコミュニケーション手段として利用されるようになりました。このため郵便物の全体的な取扱量が大幅に減少し、日本郵政の収益に大きな打撃を与えているのです。

国内郵便の量はピークとなった2001年度に262億通でしたが、2022年度はピーク時より実に45%も減少しています。

この流れは今後も続くと予想され、郵便事業がこれまでのような安定した収益を確保するのは一層難しくなるでしょう。

料金値上げ後も将来の赤字は拡大する見込み

郵便料金の値上げは、郵便事業の赤字を一時的に緩和するための対策に過ぎません。たとえ料金を引き上げたとしても、郵便物の利用が減少し続ける限り、収益の改善は難しいと考えられます。

実際、郵便物の取扱量が減少するペースは、料金の引き上げを上回る可能性が高く、将来的にはさらなる赤字拡大が懸念されています。また、今回の値上げに際しての総務省の試算では、郵便事業は値上げ効果で2025年度は黒字に転じるものの、翌年度以降は再び赤字になる見通しとなっています。そのため、料金の再引き上げも予想されているのです。

郵便料金値上げの内容

2024年10月に行われた郵便料金値上げの主な内容は以下の通りです。

郵便物の種類 | 旧料金 | 新料金 |

|---|---|---|

第一種定形郵便物(25g以下) | 84円 | 110円 |

第一種定形郵便物(50g以下) | 94円 | 110円 |

第二種定形郵便物(はがき) | 63円 | 85円 |

企業で多く利用されている25g以下の第一種定形郵便物の料金については、消費税増税に伴う改定を除き、1994年から約30年間にわたって据え置かれてきました。それが今回、約30%の値上げとなりました。

郵便料金改定は、紙の請求書や契約書などを大量に郵送する企業にとって、大きな影響を与えることは間違いありません。特に、大企業や中堅企業では、年間に数千通の郵便物を発行するため、この郵送費用が累積的に大きなコスト増となります。

企業はこうした増加するコストについて、新たな対応を検討しなければならない状況に直面しています。

郵便料金値上げの影響

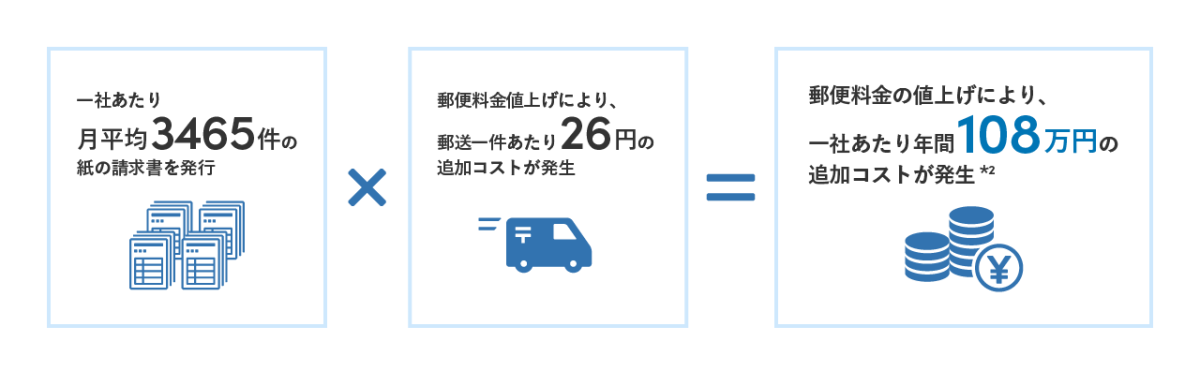

Sansanが実施した調査によると、一社あたり月平均3465件の請求書を紙で発行していることが判明しました。郵便料金の値上げに伴い、請求書一件あたりの郵便料金が26円引き上げられた場合、請求書の郵送にかかる企業の費用負担は年間で108万円程度増加します。

特に、従業員101名以上の中堅・大手企業においては、一社あたり月平均4443件の紙の請求書を発行しており、郵便料金の値上げに伴う追加コストは年間で139万円にも達します。郵送コストが企業の収益に直接的な影響を与えることは明らかです。

こうしたコストの増加は、経理部門に大きな負担をもたらすだけでなく、企業の利益率にも深刻な影響を与える可能性があります。多くの企業が、この郵便料金の値上げに対処するために、業務効率の改善やコスト削減のための新たな手段を検討しています。

参照:Sansan株式会社|「Sansan、「請求書の発行業務に関する実態調査」を実施~郵便料金値上げまで半年も、請求書発行は「紙が多い」が約6割。一方で約半数が紙から電子への切り替えを検討~」

※一件の請求書を一つの郵便物として送付した場合の費用。「(紙の請求書の平均発行件数:一社あたり月3465件)×(2024年10月頃に予定されている郵便料金の引き上げ金額:一件あたり26円)×12カ月分」として、郵便料金の値上げに伴い年間で増加する郵送代を算出。

郵便料金値上げへの企業の対応状況

Sansanの調査結果からは、各企業の厳しい状況が見えてきます。ここでは、郵便料金値上げへの企業の現状について解説します。

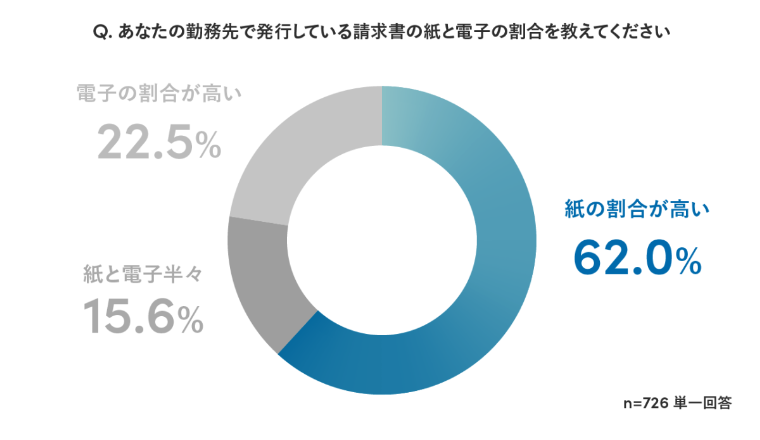

請求書「紙の割合が高い」企業は約6割

Sansanの調査によると、全体の約6割の企業が「紙の請求書が多い」と回答しています。これらの企業は、郵便料金の値上げによるコスト増の影響を直接受けることになります。

紙の割合が高い主な理由として、取引先の要望や、定着した業務フローが挙げられます。取引先が紙の請求書を求めている場合、企業はその要求に応じざるを得ず、結果として電子化への移行が進まない状況が続いています。また、紙の請求書を使用し続けることが慣例となっている企業も多く、この慣例を変えるためには、社内の業務フローや取引先との調整が必要になるため、なかなか一歩を踏み出せないという現実があります。

しかし、郵便料金の値上げをきっかけに、こうした企業も電子化を検討せざるを得ない状況に直面するでしょう。紙の請求書に依存することは、コスト増につながるため、経費削減のためにも業務フローの見直しが必要不可欠です。

参照:Sansan株式会社|「Sansan、「請求書の発行業務に関する実態調査」を実施~郵便料金値上げまで半年も、請求書発行は「紙が多い」が約6割。一方で約半数が紙から電子への切り替えを検討~」

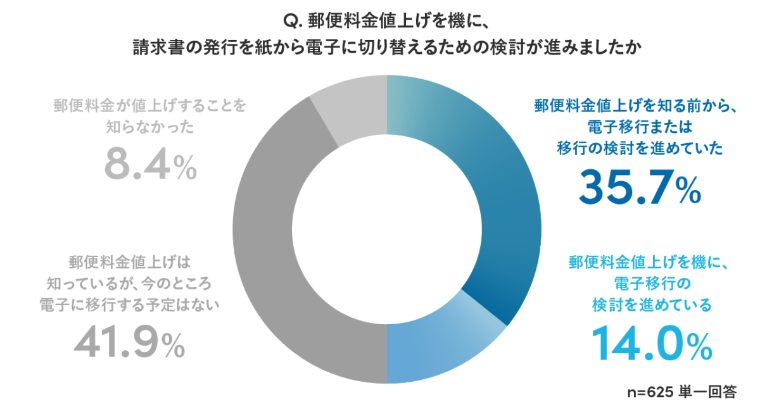

約5割は電子への移行または移行検討中

一方で、調査では約5割の企業が「請求書の電子化に移行済み」または「移行を検討している」と回答しています。電子化を進める理由としては、コスト削減や業務効率の向上が挙げられます。

請求書の電子化は、単に郵送コストを削減するだけでなく、業務全体のスピードを向上させ、正確な処理を実現する改善手段です。

例えば、紙の請求書では印刷や郵送に時間がかかるだけでなく、受領後の処理にも手間がかかりますが、電子請求書であれば送信から受領までの時間が大幅に短縮されます。

また、処理も自動化されるため、経理業務が大幅に効率化されます。

このように、電子化は企業にとって多くのメリットをもたらす選択肢であり、今後さらに多くの企業がこの流れに追随していくことが予想されています。

参照:Sansan株式会社|「Sansan、「請求書の発行業務に関する実態調査」を実施~郵便料金値上げまで半年も、請求書発行は「紙が多い」が約6割。一方で約半数が紙から電子への切り替えを検討~」

請求書電子化のメリット

請求書業務を電子化することのメリットとして、下記の6つがあげられます。

- コストの削減

- 業務の効率化

- 人為的ミスの削減

- テレワークの推進

- 環境保護にも貢献

- 情報共有の効率化

それぞれのメリットについて解説します。

1.コストの削減

請求書の電子化がもたらす最大のメリットの一つは、コストの削減です。紙の請求書を発行し続ける場合、印刷費、封筒代、郵送費用に加え、物理的な保管スペースのコストがかかります。これらのコストは、企業の規模が大きくなるほど累積的に増大し、結果的に年間で数百万円のコストがかかることも珍しくありません。

特に、大企業や取引量の多い企業においては、郵送にかかる費用は無視できない負担となります。

しかし、電子化された請求書は、すべてデジタルで処理されるため、物理的なコストを削減することが可能です。電子化によって、紙の管理にかかる時間と費用も削減され、業務の効率性が大幅に向上します。

さらに、データの管理やアーカイブもクラウド上で簡単に行えるようになるため、セキュリティー対策にかかる負担も軽減されます。

加えて、電子化されたデータは、必要な情報を迅速に検索し、参照することができるため、管理コストを削減しつつ、業務のスピードも向上します。コスト削減の効果は、単なる短期的なものでなく、長期的に企業全体の財務健全性にも寄与するでしょう。

2.業務の効率化

電子化された請求書は、業務全体の効率を大幅に改善します。従来の紙の請求書では、印刷、封入、郵送、受領確認、データ入力と、いくつもの手間がかかっていました。これには時間がかかり多くの人手も必要です。さらに、配達が遅れたり、配達途中で紛失したりするリスクもあります。

一方で、電子請求書はシステムを使ってすぐに送信でき、取引先にも瞬時に届きます。そのため、発送から受領までの時間が大幅に短縮され、取引全体のスピードアップが可能です。また、電子データは直接会計システムに取り込めるので、データ入力の手間も減ります。

さらに、電子化によって請求書の発行や受領の状況がリアルタイムで確認でき、進捗を正確に把握できます。

このように、電子化することで経理部門はより重要な業務に集中でき、企業の生産性が向上します。また、企業にとっても、効率化された業務フローは競争力を高め、経営の柔軟性を支える要素です。

3.人為的ミスの削減

紙の請求書を使用する場合、手作業によるデータ入力が必要となるためミスが発生しやすくなります。特に、大量の請求書を処理する企業にとって、手作業での入力ミスや計算ミスが発生するリスクは避けられません。こうした人為的ミスは、企業の信用を損なう原因にもなり、場合によっては重大なトラブルに発展することもあります。電子化された請求書では、データが自動的に会計システムに取り込まれるため、手作業での入力が不要になり、転記ミスや計算ミスなどのミスが大幅に減少します。

さらに、デジタルデータは簡単に検索・参照できるため、ミスが発生した際にも迅速に修正可能です。データ管理がシステムによって自動化されることで、経理部門の信頼性が向上し、業務全体の正確性が高まります。また、企業全体のリスク管理にも役立ち、信頼性の高い業務運営を実現することにつながるのです。

4.テレワークの推進

電子請求書の導入は、テレワークの推進にも大きく貢献します。これまで紙の請求書を使用していた場合、オフィスに出社しなければ処理できないという制約がありました。特に経理業務では、物理的な書類の確認や押印などが必要となり、テレワークが難しい状況でした。

しかし、電子請求書は、インターネット環境があればどこからでもアクセスでき、業務を進めることが可能です。これにより、テレワークが促進され、柔軟な働き方が実現します。テレワークは、従業員のワークライフバランスを向上させるだけでなく、企業が多様な人材を採用するための有効な手段にもなります。

さらに、テレワークの導入は、企業のオフィススペースにかかるコストを削減する効果もあり、物理的な出社が必要なくなることで、交通費や通勤時間の削減といったメリットも生まれます。電子請求書の導入は、単なる業務効率の向上にとどまらず、企業の働き方改革にも大きく寄与する手段と言えるでしょう。

5.環境保護にも貢献

請求書業務の電子化は、環境保護にも貢献します。紙の使用量が大幅に削減されるため、紙の生産や廃棄に伴う環境負荷を軽減します。また、紙の印刷や郵送にかかるエネルギー消費の削減にもつながることです。

このような取り組みは、環境に配慮する企業としての姿勢をアピールでき、環境意識の高い顧客や取引先からの信頼を得るきっかけとなるでしょう。

6.情報共有の効率化

電子化された請求書は、部門間や取引先との情報共有を飛躍的に効率化します。従来の紙の請求書では、郵送や手渡しによるやり取りが必要であり、関係者全員に情報が行き渡るまでに時間がかかることがありました。

また、書類が複数の担当者によって処理される際には、物理的な場所に依存するため、情報の伝達が遅れることもあります。

しかし、電子化された請求書は、クラウド上でリアルタイムに共有されるため、関係者全員が同時にアクセスし、最新の情報を確認することができます。そのため書類のやり取りが迅速になり、業務の進行がスムーズになります。また、データはデジタルで保存されるため、検索や参照も簡単に行うことができ、必要な情報を迅速に取り出すことが可能です。

さらに、電子請求書の導入により、社内外の関係者とのコミュニケーションが円滑になり、情報の伝達ミスや抜け漏れが減少します。こうした機能によって業務の信頼性が向上し、監査や内部調査の際にも迅速に対応できるようになります。情報共有が効率化されることで、企業全体の業務プロセスが改善され、生産性が向上します。

まとめ

郵便料金の値上げは、経理業務における請求書発行の方法を再考する重要なタイミングです。また、郵便料金の値上げの影響で紙から電子での受け取りが増えることも予想され、受け取り側の対応にも影響が出ると考えられます。

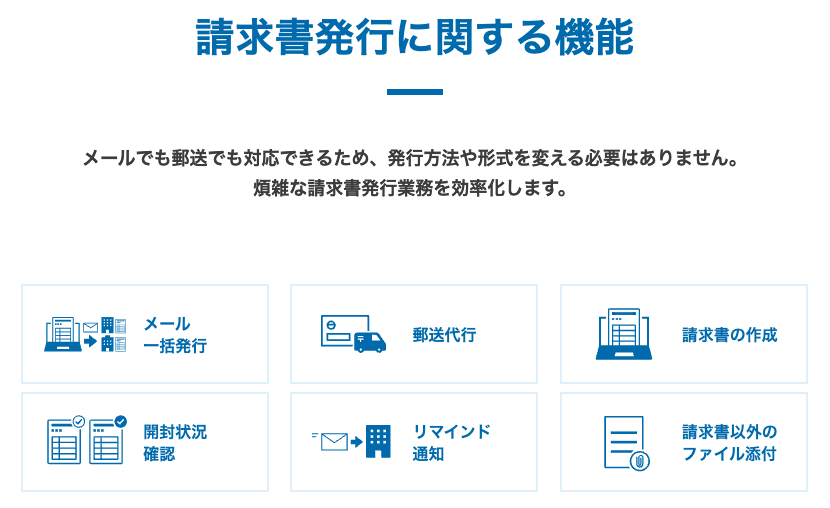

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、 企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部