- 経理・財務業務その他

入金催促はどう伝えるのが効果的?やんわりとした催促メールの文例も紹介

公開日:

更新日:

入金催促は、多くの企業が頭を悩ませる課題です。期日を過ぎても入金がない状態(滞留債権)を放置すれば、資金繰りの悪化や信用低下も招きます。

この記事では自社の経営状態や企業イメージを守りつつ、顧客との関係性を悪化させたくない方のために、入金催促の具体的な手法や文例を紹介します。滞留債権の発生を防ぐための方法も解説していますので、ぜひ参考にしてください。

リアルタイム入金消込で請求業務を効率化

入金催促の現状と課題

入金催促は企業活動における避けられない業務ですが、多くの担当者が適切な対応に悩んでいます。ここでは、入金催促に関する課題と、未入金が企業に与える影響について解説します。

多くの企業が抱える催促の悩み

入金催促業務における主な課題としては、「取引先との関係悪化」「担当者の心理的負担」「催促のタイミング判断の難しさ」などが挙げられます。特に重要な取引先への催促は慎重に行う必要があるため、多くの企業では催促の文面や頻度に頭を悩ませています。

また、複数の未入金案件を効率的に管理するには相応の工数が必要となるため、業務負担が大きくなる点も見過ごせない課題といえるでしょう。

催促をためらう心理的要因

入金催促をためらう主な理由は「取引先との良好な関係を損なうのではないか」という懸念です。

「お金の話は失礼にあたる」「催促すると相手に不快感を与える」「催促が原因で取引が途絶える」といった不安から、適切なタイミングや表現に悩み、結果として催促が遅れてしまうケースも少なくありません。

未入金が企業に与える影響

一方で、未入金を放置すると企業経営に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

まず、最も直接的な影響として「資金繰りの悪化」が挙げられます。予定していた入金が滞ることで、仕入れや従業員への給与支払いなど、日常的な資金需要を満たせなくなるリスクが高まります。

また、滞留債権(取引先が約束した期日までに支払わない債権)が増加すると貸借対照表の健全性が損なわれ、金融機関からの評価が下がる可能性もあります。これにより、融資条件が厳しくなったり、新たな資金調達が難しくなったりすることも考えられます。

さらに、適切な債権管理ができていない企業は、取引先や金融機関から「経営管理能力に課題がある」と評価される恐れもあります。このような社会的信用の低下は、長期的には新規取引の獲得にも悪影響を及ぼします。

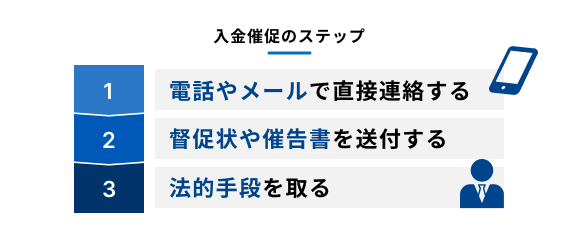

入金催促のステップ

未入金が発生した場合は、段階的に対応を進めていくことが重要です。ここでは入金催促の基本的なステップについて解説していきます。

電話やメールで直接連絡する

入金期日を過ぎた場合は、まずは電話やメールで直接連絡することが基本です。この段階では単なる入金忘れや期日の認識違いなど、相手方に悪意がないケースも多く見られるため、丁寧な表現で状況を確認しましょう。

たとえば「〇月〇日にお送りした請求書について、ご入金の確認ができておりません。もしお手続き済みでしたら、お手数ですがご連絡いただけますでしょうか」といった丁寧な言い回しで、相手に不快感を与えずに状況確認と入金のお願いをすることが大切です。

督促状や催告書を送付する

電話やメールで連絡しても反応がない場合は、文書による催促に移ります。まずは「催促状」を送付し、それでも反応がない場合は「督促状」を送付します。より強い効力を持たせたい場合は、内容証明郵便を利用しましょう。

督促状と催告書の主な違いは、送るタイミングと内容にあります。

督促状は早い段階で送られ、一定期間が経過しても反応がない場合に催告書を送付します。督促状では「期限を明示して支払いを促す」内容にとどまりますが、催告書ではそれに加えて、法的措置を検討する可能性について記載するのが一般的です。

法的手段を取る

督促状の送付後も入金が確認できない場合は、法的手段の検討が必要となる段階に入ります。一般的な法的手段としては、以下の選択肢があります。

支払督促

支払督促とは、裁判所に申し立てを行い、裁判所から債務者に対して支払いを命じる制度です。比較的手続きが簡易で費用も抑えられるため、最初の法的手段として選ばれるケースが多く見られます。

民事調停

民事調停は、裁判所の調停委員が間に入り、話し合いによる解決を図る方法です。当事者間の関係を維持しながら解決を目指したい場合に適しています。

訴訟

訴訟には「少額訴訟」と「通常訴訟」があります。まず少額訴訟は60万円以下の請求に適用される簡易な訴訟制度で、原則として1回の審理で判決が下ります。比較的短期間で結論が出るのが特徴です。一方、より高額な請求や複雑な案件の場合は通常訴訟を提起することになりますが、所要の費用や時間を踏まえた上で、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

入金催促メール、督促状・催告書の伝え方

入金催促メールは、取引先との関係性を損なわずに未払い金を回収するための重要なコミュニケーション手段です。ここでは、効果的な入金催促メールの書き方とポイントについて解説します。

未入金についてメールで伝える場合(初回)

入金催促メールの送付タイミングは、一般的に支払い期日の翌日から数日以内が適切とされています。あまり早すぎると相手に不信感を与えるおそれがあり、遅すぎると未払いを容認していると誤解される可能性があります。

初回の催促メールでは、やわらかい表現を心がけましょう。「ご確認いたけますでしょうか」「お手続きのご予定をお伺いできれば幸いです」など、クッション言葉を使うことで、相手に不快感を与えずに伝えることができます。

効果的な文面にするためのポイント

- 件名は「〇月分ご請求の件」など、具体的かつ事務的な表現にする

- 冒頭に「いつもお取引ありがとうございます」など感謝の言葉を入れる

- 具体的な請求内容(請求書番号、発行日、金額)を明記する

- 入金先の情報(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)を改めて記載する

- 「お手続き済みでしたら、行き違いで大変恐縮です」といった一文を加える

催促メールは午前中に送ることで、相手が当日中に手続きできる可能性が高まります。また、担当者名を明記し、返信や問い合わせがしやすい環境を整えることも重要です。

督促状・催告書を送付する場合

督促状や催告書は、メールや電話での催促に反応がない場合に送付します。一般的なタイミングとしては、初回の催促メールから1~2週間経過しても入金や連絡がない場合が送付の目安となるでしょう。

督促状に記載すべき内容は以下の通りです。

- 宛名(会社名、部署名、担当者名を明記)

- 発行日(督促状を送付した日付)

- 件名(「ご請求金額のお支払いについて」など)

- 未払い金の詳細(請求書番号、発行日、金額、支払い期限)

- 支払い期限の明示(「〇月〇日までにお支払いください」など)

- 法的措置への言及(「期限までにお支払いいただけない場合は、やむを得ず法的手続きを検討させていただきます」など)

- 担当者の連絡先

なお、法的措置への言及を含める場合でも「誠に遺憾ではございますが」「やむを得ず」といったクッション言葉を用い、丁寧な表現を徹底することが重要です。相手の立場や事情を考慮した文面にすることで、関係悪化のリスクを最小限に抑えることができます。

入金催促メール、督促状・催告書の文例

適切な文面で入金催促を行うことは、未払い金の回収率を高めるだけでなく、取引先との関係性を維持するためにも重要です。ここでは、実際に使える入金催促メールと督促状の文例を紹介します。状況に応じてアレンジしてご活用ください。

初回入金催促メール

件名:【ご確認のお願い】〇月分ご請求書(No.XXXX)について 〇〇株式会社 〇〇部 〇〇様 いつも大変お世話になっております。 株式会社〇〇の〇〇でございます。 さて、〇月〇日付けでお送りしました〇月分のご請求書(請求書番号:XXXX、金額:〇〇〇,〇〇〇円)について、本日現在、ご入金の確認ができておりません。 お手続きがお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、〇月〇日までにお振込みいただけますよう、お願い申し上げます。 なお、行き違いでご入金いただいておりましたら、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 【振込先情報】 銀行名:〇〇銀行 〇〇支店 口座種別:普通 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇 口座名義:株式会社〇〇 |

督促状・催告書

令和〇年〇月〇日 督促状 〇〇株式会社 〇〇部 〇〇様 株式会社〇〇 〇〇部 〇〇 TEL:03-XXXX-XXXX 商品代金のお支払いについて 拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、令和〇年〇月〇日付けでお送りしました請求書(No.XXXX)に関する代金〇〇〇,〇〇〇円について、支払い期日(令和〇年〇月〇日)を過ぎておりますが、現時点でご入金の確認ができておりません。 大変恐縮ではございますが、令和〇年〇月〇日までに下記口座へのお振込みをお願い申し上げます。 なお、令和〇年〇月〇日までにご入金が確認できない場合は、誠に遺憾ではございますが、法的手続きを検討せざるを得ないことをご了承くださいますようお願い申し上げます。 また、行き違いでご入金いただいております場合は、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 敬具 【振込先情報】 銀行名:〇〇銀行 〇〇支店 口座種別:普通 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇 口座名義:株式会社〇〇 |

未入金の発生を防止するには

未入金トラブルは、事前の対策によって大幅に減らすことが可能です。ここでは、未入金の発生を防止するための効果的な方法について解説します。

取引先の与信情報を確認する

未入金トラブルを防ぐための第一歩は、取引先の支払い能力を事前に確認する「与信管理」を行うことです。与信管理とは、取引先の信用力を評価し、適切な取引条件や与信限度額を設定することで、不良債権の発生リスクを抑えるための取り組みです。

取引開始前には、以下のステップで与信管理を行います。

1.情報収集

商業登記簿謄本、決算書、企業信用調査機関のレポートなどから取引先の基本情報を収集します。業界動向や評判なども可能な範囲で調査しましょう。

2.分析・評価

収集した情報を基に、財務状況(自己資本比率、流動比率、債務比率など)や支払い履歴を分析します。過去の支払い状況は将来の支払い能力を予測する重要な指標となります。

3.与信限度額の設定

分析結果に基づき、取引先ごとに適切な与信限度額(掛け売りの上限額)を設定します。この限度額を超える取引を行う場合は、前払いや分割払いなどの条件を検討します。

4.契約交渉

支払い条件(支払い期日、支払い方法)を明確に定めた契約書を作成し、双方の合意を得ておきます。特に初めての取引の場合は、慎重な条件設定が重要です。

取引開始後も定期的に取引状況をチェックし、与信限度額や取引条件の見直しを行うことが大切です。支払いの遅延や経営状況の悪化など、リスク要因を早期に発見できれば、未入金トラブルを未然に防ぐことができます。

入金管理を徹底する

効果的な入金管理は、未入金の早期発見・早期対応につながります。入金管理の基本的な流れは以下の通りです。

1.入金管理台帳の作成と管理

入金管理台帳とは取引先・取引内容に関する情報を取りまとめた台帳です。具体的には、案件情報(番号・ID・商品名)、取引先情報(担当者名・連絡先)、金額情報(受注額・請求額)、日程情報(受注日・請求日・入金予定日・入金日)などを記載します。

2.入金確認・消込

次に、取引先からの入金を確認し、請求金額と一致しているかチェックします。入金が確認できたら、売掛金の消込を行います。

3.督促

入金予定日までに入金がなかった場合は督促を行います。ただし、入金されているにもかかわらず誤って催促すると信頼関係が損なわれるため、ダブルチェックなど十分な確認が必要です。

なお、入金管理の方法にはExcelやGoogleスプレッドシートを使う方法と、専用システムを導入する方法があります。取引件数が多い場合は、業務効率化やヒューマンエラー防止のため、システムの導入を検討するとよいでしょう。

入金管理の詳細については、以下の記事をお読みください。

経理業務を自動化する

経理業務の自動化により、請求書発行から入金確認までの一連のプロセスをシステム化できます。

自動化のメリットには、人為的なミスの防止だけでなく、業務効率の大幅な向上が期待できる点があります。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 請求書の自動発行機能により送付忘れを防止する

- 入金期日の自動管理機能によりタイムリーな催促を行う

- 銀行口座との連携により入金データを自動取得し、消込作業の負担を軽減する

これらのメリットにより、経理担当者は定型業務から解放され、より付加価値の高い業務に注力できるようになるでしょう。

経理業務の自動化についての詳細は、以下の記事をお読みください。

債権管理システムを導入する

債権管理システムを導入することで、未入金の発生を大幅に抑制できます。システム導入の主なメリットは以下の通りです。

未入金を早期検知できる

システムの自動チェック機能を活用することにより、支払い期日を過ぎた債権を即座に識別し、担当者に通知することができます。これにより、問題が大きくなる前に対応することが可能です。

入金管理が容易になる

請求書の発行から入金確認、消込処理までの業務をシステム上で一元管理できます。取引先ごとの支払い履歴や傾向も可視化されるため、リスク評価に役立てることができます。

人為的なミスの防止につながる

請求金額の計算ミスや請求書の送付忘れといったヒューマンエラーを削減し、正確な債権管理を実現できます。特に多数の取引先とやりとりする企業ほど、システム導入による効果は大きくなるでしょう。

まとめ

入金催促は、段階に応じた適切な対応が求められる業務です。未入金を放置すれば資金繰りの悪化や社会的信用の低下につながるおそれがあるため、状況に応じて正しい手順と手法で督促を行いましょう。

加えて、未入金を防止するためには取引先の与信管理を徹底し、入金管理を効率化することが大切です。特に、入金管理台帳の作成・管理や入金確認・消込、適切な督促などの業務を確実に行うことで、未入金リスクを大幅に軽減できます。

特におすすめなのが、債権管理システムによる経理業務の自動化です。請求書発行から入金消込までの一連のプロセスをシステム化することで、ヒューマンエラーの防止と業務効率化を同時に実現できるでしょう。

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済み請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

.png)