- 法制度対応

新リース会計基準とは?現行基準との違い、経理業務への影響や対応策を解説

公開日:

更新日:

2027年4月以降の会計年度から、新リース会計基準の適用が始まります。これにより、各企業の経理業務にはどのような変化が訪れるのでしょうか。

この記事では新リース会計基準と現行基準との違いを解説するとともに、企業の経理担当者や経営層が対応すべきポイントを詳しく紹介します。

また、新基準によってリース取引が財務指標に与える影響や実務での具体的な対応策も分かりやすく解説します。

請求書の一元管理で仕訳を効率化

新リース会計基準とは?

2027年4月以降の会計年度から適用が開始される新リース会計基準は、リース取引の会計処理を全面的に見直した新しいルールです。まずは新基準の概要と導入背景、現行基準との主な違いを説明します。

新リース会計基準の概要

リース会計基準とは、企業が行うリース取引の種類や会計処理の方法を定めたルールのことです。日本のリース会計基準は1993年に制度化されましたが、2024年9月にはその改正案となる新リース会計基準(企業会計基準第34号)が公表されました。

新リース会計基準の背景には、2016年に公表されたリースに関する国際基準(IFRS第16号とTopic 842)の存在があります。これまでの国内基準では、オペレーティングリースの資産計上は必要ありませんでした。しかし新しい国際基準はすべてのリースを資産計上することにしたため、国内外の基準の不整合が問題視されたのです。

国内基準と国際基準の整合性を考慮して策定された新リース会計基準は、2027年4月1日以後に開始される事業年度から、すべての企業に適用されます。

参照:ASBJ|「企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表」

新リース会計基準による主な変更点

新リース会計基準の主な変更点は、以下の通りです。

リースの定義

従来の会計基準(企業会計基準第13号)では、リース会社が企業に資産を一定期間(リース期間)のあいだ貸与し、企業がリース料を支払う契約を「リース」と定義してきました。これに対し新リース会計基準では、リースの定義について「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と変更しています。

このため新基準の適用後は、たとえ契約書にリースと書かれていない契約でも、内容次第ではリースとして会計処理が必要です。たとえばレンタルや借地権・借家権、業務委託契約なども、リースに該当する可能性があります。

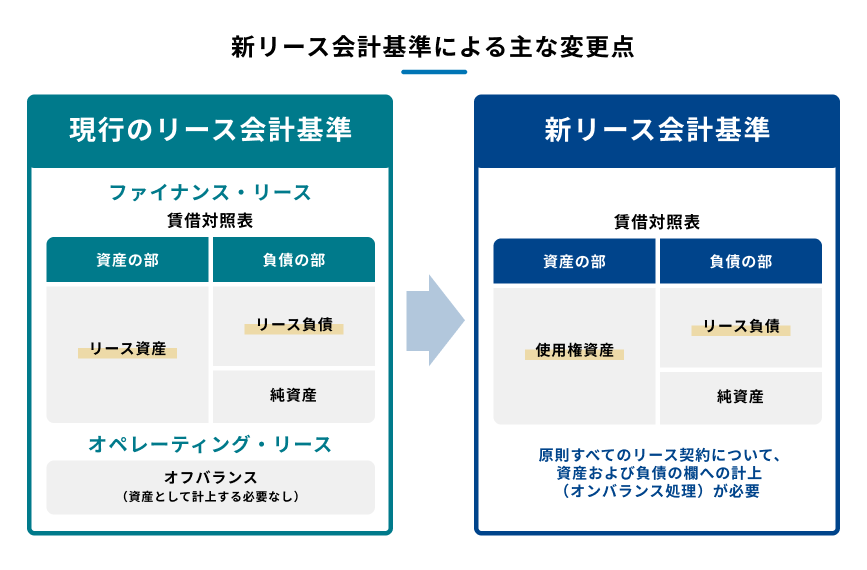

すべてのリースがオンバランス処理に

従来のリース契約ではオペレーティングリースをバランスシートに計上する必要がありませんでした(オフバランス処理)。しかし新リース会計基準では原則すべてのリース契約について資産および負債の欄への計上(オンバランス処理)が必要です。

一方で、少額リース特例の適用条件は従来通り残されています。基本的には、1契約当たりリース料が300万円以下の契約はオフバランス処理が可能です。また300万円を超える場合でも企業の規模や業種、取引の内容なども考慮して、個々の企業の状況に応じて少額リース特例の適用が判断されます。

参照:ASBJ|「企業会計基準第 34 号 リースに関する会計基準」

新リース会計基準が経理業務に与える影響

新リース会計基準の導入は企業の経理業務に大きな影響を与えます。ここでは、特に重要な影響と課題について詳しく解説します。

貸借対照表における影響と財務指標の変化

新リース会計基準では、従来のオペレーティングリース契約も資産および負債として貸借対照表に計上するオンバランス化が原則となります。この変更によって生じる、企業の財務指標などへの影響は以下の通りです。

資産および負債の増加

オンバランス化に伴い、リース資産(使用権資産)とリース負債が貸借対照表に計上されます。これにより資産総額や負債総額が増加し、自己資本比率やROA(総資産利益率)などの財務比率が悪化してしまうかもしれません。こうした指標の変化は、金融機関や投資家による企業評価に影響を与える要因となり得ます。

企業価値や信用力への影響

負債の増加は返済能力の評価に直結します。従来のようにオフバランス処理で実質的な負債を隠せないため、金融機関との融資交渉が不利になるケースも出てくるでしょう。また投資家に対しても、より正確な財務状況を説明する必要が生じてきます。

説明責任の増加

経理部門や経営層には、財務指標の変化が外部ステークホルダー(金融機関、投資家、株主など)に与える影響を理解し、それを適切に説明することが求められます。特に、説明資料や財務分析の強化はこれまで以上に必要となるでしょう。

リース管理業務の変化と課題

新リース会計基準により、企業のリース管理業務には次のような変化と課題が発生します。

契約内容の詳細管理の必要性

新基準では、リース契約の細部(期間、解約条項、更新オプションなど)が資産および負債の計上金額に影響を与えるため、これまで以上に契約内容を詳細に把握・管理する必要があります。リース契約書の見直しや、情報のデジタル化が求められる場合もあるでしょう。

定期的なリース内容の見直し

リース契約の更新時や、契約内容の変更が生じた場合には、会計処理の再評価が必要です。このため従来のルーティン業務に加えて、更新時点での再計算や見直しの業務が増加します。

管理システムのアップデート

リース管理の複雑化に対応するため、会計システムの改修や、専用のリース管理ソフトウエアの導入が必要になるケースもあるでしょう。特に複数のリース契約を抱える企業では、業務効率化の観点からシステム化が欠かせません。

内部連携の重要性

経理部門だけでなく、契約部門や現場担当者との連携が不可欠です。リース契約の把握や変更時の情報共有体制を整えることで、管理コストの削減やミスの防止が可能となります。

経理担当者が準備すべき対応策とは

新リース会計基準へのスムーズな移行のため、経理担当者は事前に適切な対応策を講じる必要があります。ここでは、具体的な準備と対応策について解説します。

現場の協力を得る

新リース会計基準への対応は、経理部門だけで完結するものではありません。リース契約に関する情報は、営業部門や人事部門などさまざまな部署に散らばっている可能性があります。

そのため、経理部門主導で、他部署を巻き込みながら、全社的な取り組みとして対応を進めることが重要です。

具体的には、以下のステップで進めていきます。

ステップ1.分かりやすい用語で説明

新基準の専門用語や複雑なルールは、現場にとって理解しにくい場合があります。このため基準の要点を現場の担当者にも分かりやすい形で説明し、協力を得ることが重要です。

ステップ2.他部署を巻き込んで調査を実施

経理部門が主体となり、リース契約の詳細を洗い出す調査を行いましょう。契約内容や更新条件などの情報を、各部門から正確に収集する仕組みを構築することが重要です。

ステップ3.影響額の試算と経営層への報告

調査が完了した後は、新基準が財務諸表に与える影響額を試算し、経営層に説明できる資料を作成します。これにより企業全体での合意形成がスムーズになります。

新基準に対応するための実務チェックリスト

新リース会計基準への対応として、実務レベルで確認すべき項目は多岐にわたります。以下の項目ごとにチェックを行うことで、実務対応の抜け漏れを防ぎ、スムーズな移行を実現できるでしょう。

リース契約の洗い出し

- すべてのリース契約をリストアップし、契約期間、金額、更新条件、解約条項を整理する

- オフバランス処理が認められる少額リース契約を特定する

契約内容の確認と更新対応

- 各契約について、リース期間や更新オプションが新基準の資産計上にどのように影響するかを確認する

- 更新が近い契約は、新基準を考慮した契約内容への見直しを検討する

影響額の試算と資料作成

- リース資産および負債の増加額を試算し、財務指標への影響を見積もる

- ステークホルダーに説明するための報告資料を準備する

教育とトレーニング

- 経理担当者や現場スタッフを対象に、新基準への対応方法や実務フローを共有する

会計システムの見直しと業務効率化

新リース会計基準への対応に伴い、会計システムの見直しや業務効率化も重要な課題となります。

具体的には、従来の会計システムでは新リース会計基準に対応できない場合があるため、対応可能なシステムへの移行や、既存システムの改修などの検討が必要です。

リース管理システムを導入すれば、リース契約の一元管理、使用権資産とリース負債の自動計上、データ統合による効率的な情報開示などが可能になるでしょう。

システム導入によるメリットを最大限に生かすことで、新リース会計基準へのスムーズな対応と、経理業務の効率化を両立させることができます。

経営層が知っておくべきリスクと対策

新リース会計基準の導入は、企業の財務状況や経営戦略に影響を及ぼします。ここではリスクの内容と、経営層に求められる対策を見ていきましょう。

財務戦略への影響とリスク管理

新リース会計基準の適用によって財務指標が悪化すると、金融機関から提示される融資条件が厳しくなったり、取引先から取引条件の見直しを求められたりする可能性があります。

こうしたリスクを最小限に抑えるため、経営層には以下のような対策が必要です。

- 財務指標への影響を分析:新リース会計基準適用による財務指標への影響を事前に分析し、その結果を金融機関や取引先に説明できるように準備しておく

- 財務戦略の見直し:必要に応じて、財務戦略を見直し、自己資本比率の改善や負債の圧縮など、財務体質の強化を図る

- 情報開示の充実:財務状況の変化について、投資家や債権者に対して適切に情報開示を行い、透明性を確保する

リース取引の見直しとコスト管理

新基準ではリース契約が資産および負債として計上されるため、リース契約そのものの見直しや、リース以外の選択肢を検討する必要もあります。主なポイントは以下の通りです。

- リース期間の見直し:必要以上に長いリース期間を設定していないか見直し、リース期間の短縮を検討する

- リース料の交渉:リース料が適正かどうか見直し、リース会社との交渉による値下げを検討する

- リース以外の選択肢の検討:リースではなく、購入やレンタルなど、他の資産取得方法を検討し、コスト面で最適な選択肢を選ぶ

- リース資産の有効活用:リース資産を有効活用することで、投資効率を高め、コスト削減につなげる

新リース会計基準への対応は、単なる会計処理の変更にとどまらず、企業の財務戦略や経営全体に関わる重要な課題です。経営層はこれらのリスクと対策を理解し、適切な意思決定を行う必要があるでしょう。

新リース会計基準導入による今後の展望

新リース会計基準の導入は、企業にとって財務の透明性向上や経理業務の進化を促す契機となります。ここでは基準適用による企業価値の向上と、そのために必要なスキルと知識について解説します。

財務透明性の向上と投資家からの信頼強化

新リース会計基準が適用されてすべてのリース取引がオンバランス化されれば、企業の財務状況をより正確に把握できます。これにより財務諸表の透明性が向上し、投資家や債権者など、外のステークホルダーからの信頼感が高まるでしょう。

また財務状況の可視化により、経営層は企業の経営状況をより正確に把握できるようになり、適切な経営判断や戦略策定が可能になります。

さらに国際的な会計基準との整合性が高まることで、海外投資家や取引先からの信頼感が向上し、グローバルな事業展開においても競争力を強化できるでしょう。

今後の経理業務に求められるスキルと知識

新リース会計基準に対応するうえで、経理担当者には新たなスキルや知識が必要です。これには新リース会計基準の理解、リース契約の識別能力、複雑な計算処理能力、会計システムの活用能力などが挙げられます。

企業は経理担当者に対して、新リース会計基準に関する研修を実施したり、外部の専門家を活用したりするなどして、必要なスキルや知識を習得できるよう支援する必要があります。

また会計システムの導入や活用による業務効率化も重要です。システムを活用することで、複雑な計算処理やデータ管理を効率化し、経理担当者はより高度な分析や戦略立案に注力できるようになるでしょう。

これからの経理部門には、新リース会計基準への対応を通じて、従来の記帳処理中心の役割から、経営に貢献する戦略的な役割へと進化していくことが期待されています。

まとめ

新リース会計基準の導入は、企業にとって財務情報の透明性を向上させるチャンスです。リース取引を正確に財務諸表へ反映させることで、投資家や金融機関、取引先との信頼関係を強化し、企業価値の向上につながります。

一方、新基準への対応には、リース契約の見直しや業務プロセスの変革、経理部門のスキル向上が求められます。これらは短期的には負担を伴うものの、長期的には経営基盤の強化と競争力の向上をもたらすものとなるでしょう。

基準変更を成長戦略の一環と捉え、経営層や全社員が一丸となって対応に取り組むことが成功の鍵です。新リース会計基準を前向きに受け止め、経理業務の進化と経営戦略の再構築を通じて、持続的な企業成長を目指しましょう。

新リース会計基準への対応をスムーズに行うために、システムの導入も効果的です。

リース関連の請求書の一元管理によりリース資産の把握がしやすくなることや、請求書データの定型化による台帳作成の効率化などが期待できます。

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。