- 請求書

請求書に印鑑が必要な理由はこれ!印鑑の役割と電子化時代の対応策

公開日:

更新日:

請求書の発行は、多くの企業にとって日常的な業務です。しかし、デジタル化が進む現代において、請求書への押印が必要かどうか疑問に思う方も少なくありません。日本では印鑑文化が根強く残っていますが、電子契約やデジタル化の進展により、印鑑の重要性は低下しつつあります。

請求書に印鑑を押す必要があるのか、どのような場合に印鑑が必須なのかを理解することは、効率的な業務運営につながります。

この記事では、請求書と印鑑の関連性や、最新の法規制、さらに請求書を電子化した場合の印鑑の必要性など、印鑑の役割について詳しく解説します。

請求書業務を効率化した事例が分かる!

請求書に印鑑は必要か

請求書に印鑑の押印が必要かどうかについて、基本的な考え方と実務上のポイントを説明します。

請求書に印鑑を押す理由

請求書に印鑑を押す主な理由としては、次の3点が挙げられます。

- 不正・改ざん(偽造)・トラブルを防止するため

- 書類としての信頼性を担保するため

- ビジネスマナーとして定着しているため

請求書に印鑑を押す最大の理由は、請求書の不正・改ざん(偽造)を防止するためです。印鑑の押されていない請求書と比べて、印鑑のある請求書は偽造が難しく、信頼性も高くなります。

印鑑が不要な場合とは

請求書には必ずしも押印が必要というわけではなく、以下のような場合は印鑑を省略することができます。

- 請求書の内容が明確で、発行元が確実に特定できる場合

- 電子署名やデジタル認証で本人確認が可能な場合

- クラウドサービスなど、システム上で記録・履歴が管理できる場合

請求書への押印は法律で決められているわけではありません。そのため押印がない請求書でも法的には問題ありません。

電子データに付与する「電子署名」はよく押印の代わりに用いられますが、必須ではありません。また請求業務や請求書業務を自動化できるクラウドサービスを利用する場合は記録が残るため、この場合も物理的な押印は必要ありません。

業種や取引内容による印鑑の必要性の違い

請求書への押印が必須ではないとしても、実際は業種や取引内容により必要性が次のように異なります。

- 製造業:物品送付に伴う伝票や領収書、検査表や品質報告書を作成する場合

- 建設業:工事の請負にあたって施工業者と工事請負契約書を作成する場合

- 金融業:信用取引・担保が必要な契約を銀行が企業相手に行う場合

日本全体で脱ハンコが進む中、とりわけこの3業種は押印文化が根強く残っている業種です。特にこれらの業種は「安全」や「信頼」を担保するために、業務に関わるほぼすべての書類で押印が要求されてきました。

印鑑の種類と選び方

次に、印鑑の種類と選び方について、3つの点を解説していきます。

- 会社で使用される印鑑の種類

- 請求書に使うべき印鑑の選び方

- 電子印鑑・電子署名

企業で使用される印鑑の種類とは

企業では主に次に挙げる種類の印鑑が使用されます。

印鑑の種類 | 用途・特徴 |

|---|---|

代表者印(丸印) | 代表者名が記載された正式な印鑑 |

会社印(角印) | 会社名や屋号が記載された事務処理で使う印鑑 |

法人認印 | 領収書・見積書・請求書などの簡易業務で用いる印鑑 |

法人銀行印 | 法人の銀行口座開設に用いる印鑑 |

住所印(ゴム印) | 会社名・住所・電話番号などが記載された印鑑 |

上記のとおり、企業で用いられる印鑑はTPOで使い分けられています。デジタル化に伴い簡易的な用途から段階的に廃止している企業は増えていますが、業務に印鑑を使う文化は根強く残っています。

請求書に使うべき印鑑の選び方

請求書はその正確性や信頼性を担保するために、次の印鑑を用いるケースが多いです。

- 会社印(角印)

- 代表者印

多くの請求書で会社印(角印)が使われている理由は、機会を問わず利用できて、汎用性が高いからです。いわゆる「代表者印を使うまでもない」ケースで重宝されています。

請求書で代表者印が使われることもありますが、あくまで重要度が高い取引に関連する請求書である場合のみです。日常的な請求業務であれば、請求書に代表者印を使って押印する必要はありません。

電子印鑑・電子署名

物理的な印鑑を使わない「電子印鑑」と「電子署名」は、一見同じ意味に捉えてしまうかもしれませんが、次の通り明確な違いがあります。

- 電子印鑑:印鑑をデジタル化した「画像データ」

- 電子署名:暗号化技術を用いた電子文書の信頼性を担保する「仕組み」

電子印鑑はPDFなどの電子文書で用いられることが多いですが、あくまで画像データ(版面をデータ化したもの)であるため、法的効力はありません。中には識別情報が含まれる電子印鑑もありますが、使用機会は限定されます。

それに対して電子署名は、電子文書の作成日や作成者を「公開鍵暗号方式」を用いた見えない署名で担保する仕組みです。いわゆる電子署名法に基づく電子署名は、紙の署名や押印と同等の信頼性・法的効力が認められています。

請求書に印鑑を押す際の正しい位置と注意点

次は請求書の有効性を高める、押印する適切な位置や押印方法について解説します。

請求書における印鑑の正しい押印位置

請求書の押印位置は、捺印欄の有無により次のように変わります。

- 捺印欄がある場合:捺印欄からはみ出ないように中央に押印する

- 捺印欄がない場合:会社名または住所情報に重ねて押印する

一般的な請求書には捺印欄があるため欄内に押印し、捺印欄がない請求書は記載した会社名に重ねる形で押すのが一般的です。押印する際は印影が欠けず、明瞭になるように押す必要があります。

押印ミスが引き起こす影響

もし請求書で押印ミスが発生すると、請求書の正当性が疑われてしまい、次のような影響を引き起こす場合があります。

- 請求書の再発行による時間とコストの損失

- 支払いの遅延

- 取引先との信頼関係を損なう

請求書への押印は必須ではありませんが、押印ミスは請求書の信頼性・正当性が下がったり、場合によっては再発行が必要になることもあります。

再発行が必要となってしまうと、請求書を再作成・再送付するに時間とコストがかかるだけでなく、取引先の請求書の処理が遅れ、結果として支払いが遅延する可能性があります。

このような押印ミスに対処するためには、請求書のダブルチェックなど請求業務のプロセスの見直しが重要です。

より根本的な解決策としては、請求業務のデジタル化が挙げられます。請求書システムを導入することで、押印ミスのリスクを大幅に削減し、業務効率を向上させることができます。

請求書の電子化と印鑑の必要性

次は請求書の電子化が進む現代における、印鑑の役割と必要性について解説します。

電子請求書における印鑑の位置づけ

電子請求書の普及に伴い、従来の物理的な印鑑の役割は大きく変化しています。電子環境下では押印の必要性が低下する一方で、請求書の正当性や信頼性を担保しなければなりません。

請求書システムは、この課題に対する効果的な解決策となっています。請求書システムは印鑑に代わる信頼性確保の手段として、以下のような機能を提供しています:

- 電子署名やタイムスタンプによる改ざん防止

- アクセス制御と監査ログによるセキュリティー確保

- データの暗号化による情報保護

これらの機能は、「電子帳簿保存法」が定める以下の要件を満たしています。

- 真実性:書類の改ざん防止と検知

- 可視性:電子書類の保存に関する可視性の担保

- 検索機能:取引日時や金額などの項目を組み合わせて検索

また、多くの請求書システムは以下の機能も提供し、業務効率化にも貢献しています。

- 請求書の自動発行や送信・受領の自動化

- 受け取った請求書のデータ化や適格請求書の判定

- クラウドによる請求書データの一元管理

請求書システムは、これらの機能を通じて法的要件を満たしつつ、より効率的で信頼性の高い請求業務を実現できます。

電子化と従来方式の併用:ハイブリッド型請求書運用

電子請求書と印鑑を併用する「ハイブリッド型請求書運用」という方法があります。簡単にいえば、取引先に応じて紙の請求書と電子請求書を併用する方法です。この方法には、次のようなメリットがあります。

- 取引先のニーズに対応することで良好な関係を維持できる

- 紙の請求書から電子請求書へ段階的に移行できる

- 紙の使用量を減らすことでコストを削減できる

- 請求業務・請求書業務を効率化して生産性を向上できる

上記のとおり、ハイブリッド型請求書運用は、段階的に紙の請求書を廃止しようと考えている企業にとって有効的な方法です。電子化で業務を効率化しコスト削減や生産性の向上をしながら、導入初期に起こりやすいシステムトラブルへの対応もしやすいです。

請求書システム導入時の注意点

次は請求書システムを導入する際に注意が必要な3つの点について解説します。

セキュリティー対策の重要性

請求書システムの導入には、適切なセキュリティー対策が不可欠です。以下の点を重視してサービスを選びましょう。

- データの暗号化:通信・保存時のエンドツーエンド暗号化

- アクセス制御:多要素認証やIPアドレス制限の実装

- 権限管理:ユーザーごとの権限設定と操作履歴の記録

- データ保護:改ざん防止のためのタイムスタンプ付与と監査ログの記録

- 第三者認証:情報セキュリティーに関する国際規格認証の取得

これらの要件を満たすシステムは、単に自社基準を満たすだけでなく、客観的な安全性も保証されています。導入前には、ISMS認証など、信頼できる第三者機関による認証取得状況を必ず確認しましょう。

取引先との連携と調整

請求書の電子化は自社だけでなく取引先にも影響を及ぼすため、事前の連携や調整が不可欠です。まず、取引先の電子請求書対応状況を確認し、未対応の場合は紙の請求書との併用を検討する必要があります。

また、スムーズな移行のために、取引先とやり取りする請求書のデータ形式の統一も必要です。さらに、電子化後のトラブルに備え、送受信時の問題発生時の確認方法や連絡手段を事前に取り決めておくことが賢明です。

このように、取引先との綿密な調整と協力関係を築くことで請求書システムをスムーズに導入できます。ただし、すべての取引先が即座に対応できるとは限らないため、柔軟な対応と段階的な移行計画を立てることも重要です。

社内規定の見直しと更新

請求書システムの導入に合わせて、社内規定の見直しをしましょう。主なポイントは以下の通りです

- 業務フローの変更:電子化により請求書の作成、送受信、保管方法を変更する

- 社員教育の必要性:新システムの利用方法や電子請求書の取り扱いについて、全社員への周知をする

- 法令遵守の確保:電子帳簿保存法に準拠した運用・管理方法を規定に反映する

- 情報セキュリティーの強化:電子データの取り扱いに関する新たなセキュリティー対策を規定に盛り込む

これらの要素を考慮し、請求業務に関連する社内規定や業務フローを見直すことが重要です。また、更新後は、全社員に対して改訂内容の周知徹底を図り、新しい業務プロセスへの円滑な移行を促進することが求められます。

定期的な規定の見直しと更新を行うことで、法令遵守を維持しつつ、効率的な請求書管理体制を構築・維持することができます。

まとめ

請求書への押印は、日本のビジネス慣行として根強く残っていますが、デジタル化の進展に伴い、その必要性が低下しています。

電子請求書は、電子署名やタイムスタンプなどの機能を通じて、印鑑に代わる信頼性確保の手段を提供し、請求業務の効率化とコスト削減を実現します。ただし、導入に際しては、適切なセキュリティー対策の実施、取引先との連携・調整、社内規定の見直しと更新が不可欠です。

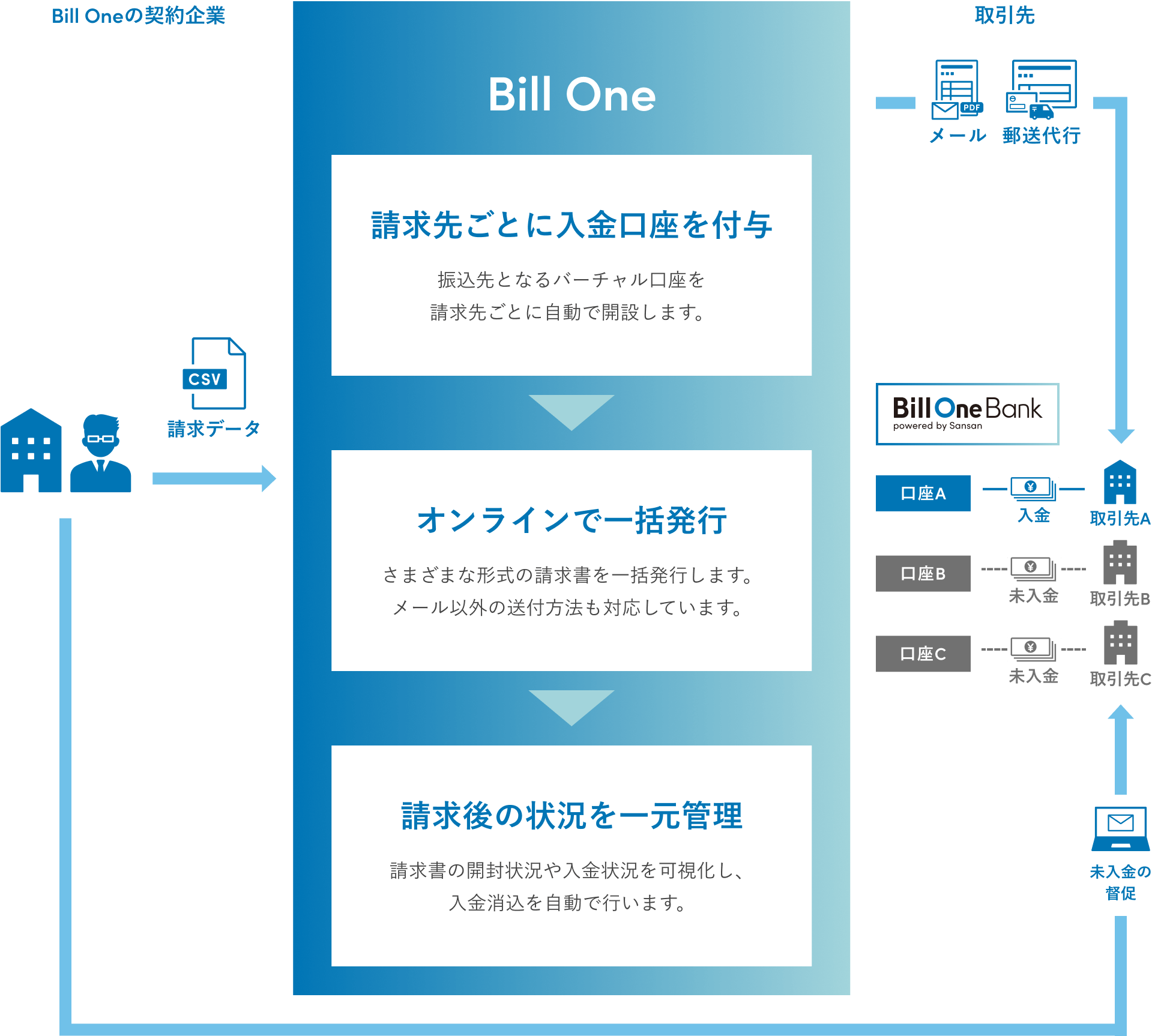

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、 企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。