- 請求書

請求書処理の正しい流れとは?7つのステップと効率化方法を徹底解説

公開日:

更新日:

請求書処理は企業の経理業務において重要な位置を占めていますが、受領から支払い、保管まで多岐にわたる作業が必要となります。特に昨今は、紙の請求書と電子データが混在するなかで、効率的な処理方法の確立が課題となっています。

本記事では、請求書処理の基本的な流れから効率化の方法まで、実務に役立つ情報を詳しく解説していきます。

請求書の処理業務をシステムで自動化

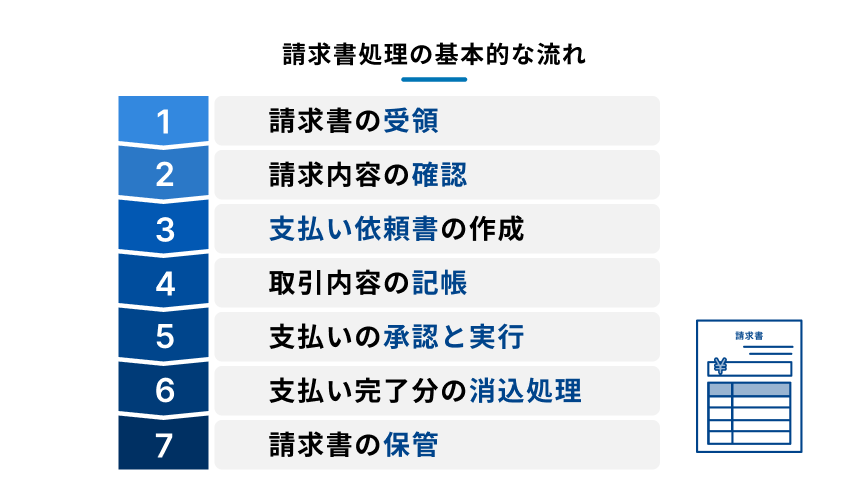

請求書処理の基本的な流れ

請求書処理の基本的な流れは、次の通りです。

- 請求書の受領

- 請求内容の確認

- 支払い依頼書の作成

- 取引内容の記帳

- 支払いの承認と実行

- 支払い完了分の消込処理

- 請求書の保管

各手順について、次から詳しく解説します。

1.請求書の受領

請求書処理は、請求書を受領するところから始まります。請求書の受領方法は、例えば下記のように多様化しています。

- 郵送による紙の請求書

- 電子メールによるPDFファイル送付

- 専門のサイトからのダウンロード

請求書の受領確認漏れがないよう、取引先ごとに受領方法を把握しておきましょう。

また、受領時に重要なのは、開封前の宛先確認です。特に郵送の場合、誤配を防ぐため、自社または自部署宛のものかどうかを必ず確認しましょう。また、受領した請求書は処理漏れにならないよう、受領日を記録して適切に管理することが望ましいです。

2.請求内容の確認

請求内容の確認は、請求書処理を正確に行うための、重要な工程です。請求書を受領したら、まずは請求書の基本的な内容を確認しましょう。

- 宛名が正しいか

- 発行者の名前に間違いはないか

- 取引年月日は実際の取引日と一致しているか

次に金額面の確認として、請求金額や取引内容の整合性、消費税の計算や適用税率の正確性を確認します。

支払いに関する事項として、支払い期限の正誤や振込口座情報の確認も重要です。特に振込手数料の負担区分は、取引先との認識違いを防ぐため、慎重に確認しましょう。

添付資料がある場合は、請求書の内容との整合性も併せて確認します。

3.支払い依頼書の作成

請求内容に問題がないか確認したら、支払い依頼書を社内で作成し、経理部門へ支払いを依頼します。

支払い依頼書とは、購入した商品やサービスの代金支払いを経理部門に依頼するための社内用の文書です。多くの場合、請求書は各部署の担当者宛に届くため、経理部門への支払い依頼は社内文書として別途作成する必要があります。

支払い依頼書には、基本的な情報として作成日や申請者名、所属部署名などの情報を記載します。また、支払いに関する具体的な情報として、請求書番号や請求日、支払い先企業名、振込口座情報、支払い金額、支払い期限、支払い方法などを明記しましょう。

さらに、支払い金額の内訳も詳細に記載することで、承認者が内容を理解しやすくなります。支払いの妥当性を示すため、納品書や購入発注書などの別途資料がある場合は、それらを添付資料として提出するのがおすすめです。そうすることで、承認者は支払いの妥当性をより的確に判断できます。

4.取引内容の記帳

経理部門の担当者は、受領した支払い依頼書に基づいて、取引内容を帳簿に記載します。会計システムへの直接入力が一般的ですが、ファームバンキング(FB)を利用する場合は、専用のフォーマットでの入力が必要になることもあります。

ファームバンキングとは、電子的な方法で銀行と取引する、エレクトロニックバンキングの一種です。専用のフォーマットに沿った入力が必要なため、入力項目を事前に確認しておきましょう。

記帳作業の精度を高めるため、原則、記入者と確認者を分けることが重要です。また、仕訳を作成する際は、適切な勘定科目の選択や消費税の処理に特に注意を払いましょう。

部門別管理が必要な場合は、正確な配賦計算も求められます。

5.支払いの承認と実行

帳簿への記帳が完了したら、経理や財務部門の上司などから承認を得て、支払いを実行します。昨今ではインターネットバンキングの利用が主流となっていますが、社内での不正防止の観点から、適切な業務分担が重要です。

具体的には、可能であれば、帳簿記帳の担当者と支払い実行の担当者は、分けることが望ましいとされています。また、支払い実行時には承認の有無や支払い方法の妥当性、金額の正確性などを必ず確認しましょう。

支払いの証跡として、支払い証明や振込明細は適切に保管しておくことも必要です。

6.支払い完了分の消込処理

支払い完了後は速やかに消込処理を行います。消込処理とは、実際の金銭の動きに合わせて、売掛金や買掛金の残高を更新する作業です。消込処理により、会社の記録と実際の取引状況の整合性を取れます。

消込処理は、支払い後できるだけ早く実施することが重要です。また、支払い管理表の作成も重要です。支払い管理表を作成し、銀行の入出金記録と自社の記録を定期的に照合することで、二重支払いや支払い漏れ、また社内の不正利用も防止できます。

7.請求書の保管

請求書処理の最終的な処理として、支払い済み請求書の適切な保管も重要です。法律では原則として、7年間の保存が義務付けられています。

また、請求書の保管期間の起算点には注意が必要です。法人の場合、保管期間は事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から起算します。例えば3月決算の企業であれば、確定申告の提出期限である5月末の翌日から7年間の保管が必要となります。

近年の電子帳簿保存法の改正により、電子データで受領した請求書は、原則として電子データのまま保管することが求められています。紙の請求書と電子データの請求書では保管方法が異なるため、それぞれに適した管理体制を整備しましょう。

請求書の管理や保管方法は下記記事で、より詳細にまとめています。よろしければご参考にしてください。

請求書処理における4つの主な課題

請求書処理には多くの課題があり、担当者の業務負担などにつながっています。企業の請求書処理において、多くの企業が直面している課題について、その影響とともに詳しく見ていきましょう。

- バラバラに届く請求書の取りまとめに負担がかかる

- 紙と電子データの二重管理の手間がかかる

- 承認フローの複雑さと時間的ロスがある

- 入力漏れやミスのリスクがある

1.バラバラに届く請求書の取りまとめに負担がかかる

先述の通り、請求書の受領方法は多様化しており、請求書の取りまとめの負担が増加しています。例えば下記のような受領方法があります。

- 郵送による紙の請求書

- 電子メールによるPDF形式の請求書

- 取引先の専用Webサイトからダウンロードする請求書

このようにさまざまな形式で届く請求書を統一的に管理することは大きな課題です。単に請求書の形式が異なるという問題だけではありません。受領のタイミングも取引先によってまちまちであり、支払い期日や支払い方法も統一されていないことが多く、バラバラに届く請求書を適切に管理・追跡することは経理担当者にとって大きな負担となっています。

さらに、紙の請求書については紛失のリスクも考慮しなければならず、経理担当者の業務負担に影響しています。

2.紙と電子データの二重管理の手間がかかる

2022年1月に電子帳簿保存法が改正され、電子データで受け取った請求書は原則として電子データのまま保管することが求められるようになりました。

そのため、文書の検索や管理が煩雑化し、保管場所の確保や管理コストの増加にもつながっています。

電子帳簿保存法改正について、デジタル化推進の観点からは歓迎すべき変更であることは確かですが、一方で現実の業務では新たな課題を生んでいます。

3.承認フローの複雑さと時間的ロスがある

現在の承認のプロセスにおいて、承認フローの複雑さと時間的ロスに問題が発生しているケースがあります。特に、紙の請求書に対して押印による承認は、リモートワークが一般化した現在の働き方においても障害となっています。なぜなら、承認者がオフィスに不在の場合、書類はデスクの上で止まってしまい、支払いの遅延につながるリスクが高まるからです。

さらに、複数の承認者が関与する場合、承認の状況把握も困難です。このような承認フローの遅延が発生すると、取引先との関係が悪化したり、支払い遅延による延滞金が発生したりするなど、企業にとって深刻な問題を引き起こす恐れがあります。

4.入力漏れやミスのリスクがある

請求書処理において手作業が多くなると、入力漏れなどヒューマンエラーのリスクも大きくなります。具体的には、請求書の内容確認や支払い依頼書の作成、会計システムへの入力、支払い処理など、各段階で入力ミスや確認漏れが発生する可能性があります。

これらのミスが、重大な結果をもたらす恐れもあるでしょう。例えば、支払い金額の入力ミスは過大支払いや支払い不足を引き起こし、取引先との信用問題に発展するかもしれません。また、支払い期日の見落としは、延滞金の発生にもつながります。

さらに、これらのミスを防ぐためには、二重三重のチェック作業も必要です。チェック作業が複雑になると、担当者の大きな精神的負担となっています。

請求書処理を効率化する3つの方法

このように、現在の請求書処理には問題があり、経理担当者の負担増加にもつながっています。これらの課題を解決するための効率化方法について、次から具体的に解説していきます。

- 電子化・ペーパーレス化を進める

- 承認フローを最適化・可視化する

- 請求書管理システムを活用する

1.電子化・ペーパーレス化を進める

まず考えられる方法は、請求書処理の電子化です。請求書の電子化・ペーパーレス化は、業務効率の大幅な向上につながる、重要な取り組みの1つです。

電子化・ペーパーレス化を進めるためには、計画的な導入が重要です。まず、自社内での受け入れ体制を整備することから始めましょう。スムーズかつ正確に導入するためにも、電子請求書の受領・保管のためのシステムやルールの整備、担当者への研修などが必要です。

取引先との調整もまた、重要なポイントとなります。すべての取引先が一度に電子化に対応できるわけではないため、段階的な移行計画を立てる必要があります。特に、取引量の多い主要取引先から優先的に協議を始めることで、効果的な移行が可能となるでしょう。

また、電子化することによって、以下のようなメリットが得られます。

- 保管スペースの削減や検索が容易になる

- 処理速度が向上する

- 災害時のデータ保全につながる

- テレワーク環境でも業務継続性が確保できる

以上のように、副次的な効果も期待できるため、積極的に電子化・ペーパーレス化を進めるのがよいでしょう。

2.承認フローを最適化・可視化する

承認フローの最適化は、業務効率向上の重要なポイントです。まず、現在の承認フローを可視化し「必要な承認フロー」と「不要なフロー」を明確に区分しましょう。無駄になっているフローについては、電子化などで対策できないか検討します。

また、承認状況を組織全体で共有できる仕組みを構築することも、ぜひ検討してみてください。組織全体で共有できるシステムを導入することにより、書類がどの段階で止まっているのかが一目で分かり、必要に応じて適切なフォローが可能となります。

3.請求書管理システムを活用する

請求書処理の多くの課題を解決できる手段として、請求書管理システムの導入は有効です。

請求書管理システムとは、受領した請求書を一元管理できるシステムです。請求書を一覧化するだけでなく、対応状況などを可視化できるため、対応漏れを防ぐことができます。

ただ、成功のためには慎重なシステム選定が必要です。システム選定時のポイントとしては、以下の観点に注意するようにしましょう。

- 自社の業務規模や処理件数と合っているか

- 既存の会計システムとの連携は可能か

- 操作性は良いか

- セキュリティーは充実しているか

- インボイス制度へ対応しているか

- 電子帳簿保存法の要件へ対応しているか

請求書管理システムを導入することで、請求書の電子受領から保管までの一元管理や承認フローの電子化、支払い期日の自動管理、会計システムとの連携による仕訳の自動作成などが可能となります。業務効率の大幅な向上が期待できるので、ぜひ導入を検討してみてください。

請求書処理の担当部署について

請求書処理をする際、管理する部署を決めることも重要です。経理部で一元管理するケースも見られますが、これにはデメリットもあります。

次から、請求書処理における担当部署の考え方について解説します。

- 経理部での一元管理と部署別に管理するメリット・デメリット

- 効率的な管理体制を構築する方法

1.経理部での一元管理と部署別に管理するメリット・デメリット

請求書処理は経理部で管理、運営するのが一般的です。

経理部による一元管理のメリットは、専門知識と経験を生かした、正確な処理ができる点です。経理部は会計・税務に関する専門知識を持ち、法令改正にも迅速に対応できるでしょう。また、支払いスケジュールの一元管理による資金繰りの最適化も期待できます。

一方で、経理部以外に、部署別に管理することにも実はメリットがあります。各部署では取引の詳細を経理部以上に把握していることもあり、請求内容の確認が非常に容易になります。また、取引先とのコミュニケーションも、部署別に管理するほうがスムーズに行えるでしょう。

ただし、部署別の管理では処理を標準化することは難しく、担当者の異動や退職時の引き継ぎ時などで問題が生じやすいという側面もあります。また、部署間での情報共有が不足しがちで、全社的な資金管理の観点からも課題が残ります。

2.効率的な管理体制を構築する方法

効率的な管理体制を構築するためには、各組織の特性を考慮した、適切な役割分担が重要になります。基本的な方針として、経理部門による一元管理をベースとしつつ、各部署の強みを生かした体制を構築するのがよいでしょう。

例えば、請求内容の一次確認は各部署で行い、支払い処理や保管管理は経理部門が担当するといった役割分担が考えられます。そうすることで、部署間の連携をスムーズにでき、かつより正確な請求書処理が可能となります。

経理部だけで管理する、各部署だけで担当する、というのではなく部署間で請求書処理のフローを実践するのが理想的です。

請求書処理におけるインボイス制度対応のポイント

インボイス制度への対応に必要な実務的なポイントについて解説します。2023年10月の制度開始以降、請求書処理において対応すべきポイントを3つ紹介します。

- インボイス制度における請求書の要件を確認する

- 請求書の保管における注意点

- システム対応の必要性

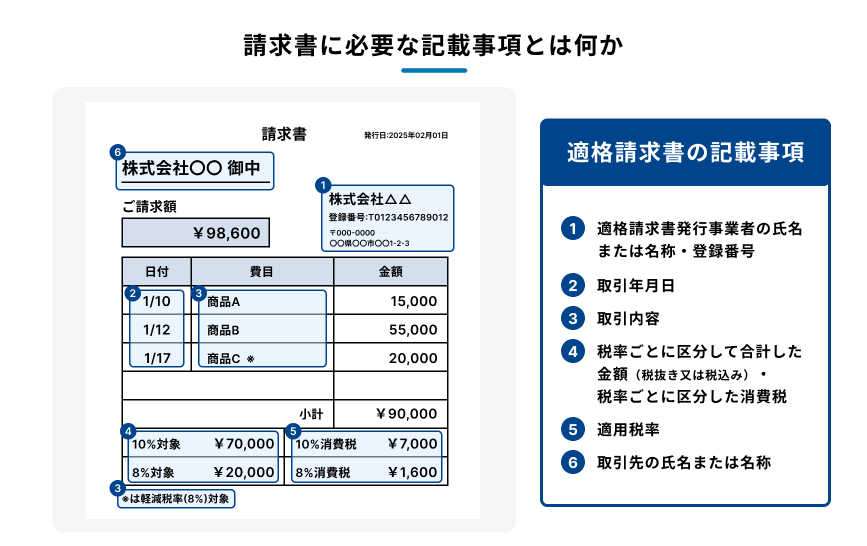

1.インボイス制度における請求書の要件を確認する

インボイス制度によって必須となる記載事項は以下の6点です。

- 適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号

- 取引年月日

- 取引内容

- 税率ごとに区分して合計した金額

(税抜き又は税込み金額)・税率ごとに区分した消費税 - 適用税率

- 取引先の氏名または名称

登録番号は「T+法人番号13桁」の形式で記載され、例えば「T1234567890123」のような番号となります。

また、従来の請求書からの変更点として、消費税の記載方法が大きく変わります。例えば、標準税率10%の商品70,000円と軽減税率8%の商品20,000円が含まれる場合、以下のような記載が必要です。

- 10%対象:70,000円(税抜)→消費税7,000円

- 8%対象:20,000円(税抜)→消費税1,600円

このように、税率ごとに区分して金額を記載し、それぞれの消費税額を明記する必要があります。

2.請求書の保管における注意点

請求書の保管期間にも注意が必要です。保管期間は、法人の場合、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。

具体的な管理方法として、紙の請求書の場合は以下のような整理方法がおすすめです。

- 年度別のファイリング

- 取引先別のインデックス付け

- 取引日順の並び替え

さらに、電子データの場合は、以下の要件を満たす必要があります。

- 検索機能の確保(取引日、取引先、金額での検索が可能)

- タイムスタンプによる改ざん防止

- 定期的なバックアップの実施

3.システム対応の必要性

インボイス制度下で必要なシステム機能として、以下が挙げられます。

- 登録番号の自動チェック機能(例:取引先のインボイス番号が有効かどうかを国税庁データベースと連携して自動確認する)

- 税率区分の自動判定機能(例:商品マスタと連携し、食料品は8%、その他は10%と自動判定する)

- 保存要件対応機能(例:PDFファイルに自動でタイムスタンプを付与し、改ざんを防止する)

システムの導入では、会計システムとの連携テストは入念に行う必要があり、仕訳の自動作成や消費税計算が正しく行われることを確認することが重要です。

まとめ

請求書処理に関わる業務は受領から保管まで多岐にわたるため、業務効率化が企業の生産性向上につながります。特に2023年のインボイス制度本格施行により、システム導入やペーパーレス化の推進が不可欠となっています。

自社の規模や業務フローに合った効率化施策を選択し、確実な準備を進めることで、正確で効率的な請求書処理の実現が可能となるでしょう。また、これらの取り組みが経理担当者の業務負担軽減と、企業全体の業務品質向上につながります。

インボイス管理サービス「Bill One」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill Oneの特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One

請求書受領から、月次決算を加速する

インボイス管理サービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。