- 請求書

請求書にかかわる5つの法律 | 発行側・受領側それぞれの法的要件や対応方法を解説

公開日:

更新日:

請求書は、取引における金銭のやりとりを証明する重要な書類で、その法的要件は多岐にわたります。発行側・受領側それぞれが遵守すべきルールを知らないと、税務処理のミスや取引トラブルの原因となるため要注意です。

今回は請求書に関わる5つの法律(民法、消費税法、法人税法、所得税法、電子帳簿保存法)に焦点を当て、請求書の有効期限、インボイス制度、電子保存の要件など、実務に役立つ情報を解説します。法的リスクを回避し、スムーズな取引を実現するために、ぜひ最後までお読みください。

請求書の処理業務をシステムで自動化

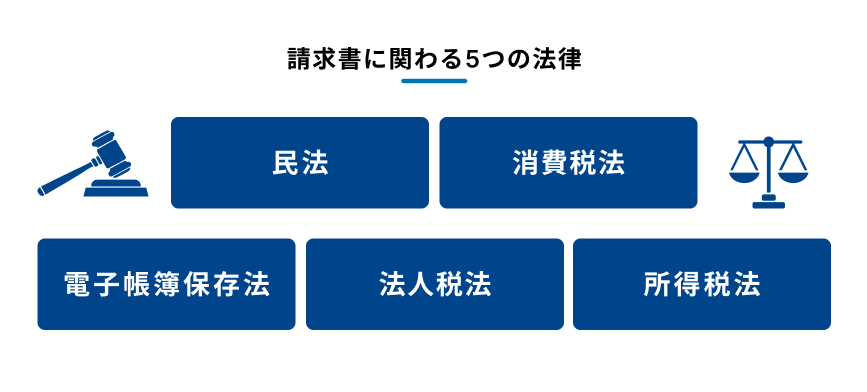

請求書に関わる5つの法律

請求書は企業活動における重要な証憑書類であり、複数の法律によって規制されています。適切な請求書の発行・管理は法令遵守だけでなく、円滑な取引関係の維持や税務上のメリットにも直結します。ここでは請求書に関係する5つの法律について見ていきましょう。

民法

民法は、請求書の発行側にとって特に重要な法律の一つです。

請求書の債権は、民法第166条第1項に基づき「権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に該当する場合は時効により消滅します。この期間内に債権を回収できなければ、法的に請求する権利が失われてしまうため、発行側には適切な期限管理が不可欠です。

なお以下のような条件を満たすことで、消滅時効の完成猶予(時効の完成を一時停止する)や更新(時効の進行を新たにスタートする)が行われます。

- 裁判上の請求

- 支払督促の申立て

- 内容証明郵便等による催告(ただし、催告から6カ月以内に裁判上の請求等をしなければ猶予は終了し、時効は催告の時点から再び進行する)

- 債務の承認(支払いの一部を受けるなど)

債権の時効についての詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。

消費税法

消費税法は、請求書の発行側と受領側の双方に大きく関わる法律です。特に2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、請求書の要件が厳格化されました。

発行側に関係する内容

消費税の仕入税額控除を適用するには、適格請求書(インボイス)の発行が必須となりました。インボイス制度の導入により、課税事業者は「適格請求書発行事業者」として登録し、適切な請求書を発行する必要があります。

適格請求書には以下の項目の記載が法律で定められています。

- 適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号

- 取引年月日

- 取引内容

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および税率ごとに区分した消費税

- 適用税率

- 取引先の氏名または名称

これらの要件を満たさない請求書を発行すると取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、発行側の責任は重大です。

適格請求書(インボイス)の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

受領側に関係する内容

適格請求書発行事業者として登録していない事業者(免税事業者等)からの請求書は、原則として仕入税額控除の対象外です。これにより、取引先選定においても適格請求書発行事業者であるかどうかが重要な判断基準となっています。

適格請求書を受け取れない場合の対応としては、以下の方法が挙げられます。

- 取引先に適格請求書発行事業者として登録するよう依頼する

- 取引先に適格簡易請求書の発行を依頼する

- インボイス制度の経過措置を活用する(2023年10月から2029年9月までの間は、適格請求書発行事業者以外からの請求書でも一定割合の仕入税額控除が認められる)

インボイス制度の経過措置の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は、請求書の発行側・受領側の双方に関係する法律です。

具体的には、電子取引で発行した、もしくは受け取った請求書などは原則として電子データのまま保存することが義務付けられています。電子データで保存する場合の主な要件は以下の通りです。

- 真実性の確保(改ざん防止措置やタイムスタンプの付与など)

- 可視性の確保(ディスプレイ等に整然と表示できること)

- 検索機能の確保(取引年月日や金額、取引先などで検索できること)

電子帳簿保存法の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

法人税法

法人税法は、法人である請求書の受領側に関係する法律です。

法人は正確な所得金額の計算と適正な納税のために、請求書などの証憑書類を確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する義務があります。例えば、3月決算の企業の場合、5月末が申告期限となり、その翌日から7年間の保存が必要です。

特に注意すべきなのは、赤字決算で「欠損金の繰越控除」を適用する場合です。この場合、欠損金の繰越控除が最長10年間認められる関係で、その根拠となる書類として請求書も10年間の保存が求められます。

なお請求書を適切に保存していない場合、税務調査において経費の否認や追徴課税などのペナルティーを受けるリスクがあるため注意が必要です。

請求書の保存期間の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

所得税法

所得税法は、個人事業主である請求書の受領側に関係する法律です。

個人事業主の場合は、所得税法により請求書などの証憑書類を原則として確定申告の期限日の翌日から5年間保存する義務があります。

ただし、個人事業主であっても消費税の課税事業者である場合には、消費税法に基づいて7年間の保存が必要です。

請求書の発行側・受領側それぞれに求められる対応

請求書を巡る法律環境の変化に伴い、企業はより厳格な対応が求められています。適切な対応は法的リスクの回避だけでなく、業務効率化や取引関係の強化につながります。

発行側に求められる対応

課税事業者の場合、インボイス制度に対応するための「適格請求書発行事業者」への登録が必須です。この登録を行わないと取引先が仕入税額控除を受けられなくなり、結果的に取引継続が困難になるケースも考えられます。登録番号の取得後は、すべての請求書にその番号を記載します。

電子帳簿保存法への対応も必要です。

電子取引で授受された請求書の電子保存は法的な義務となり、正しく保存しない場合には税務上不利な扱いを受ける可能性があります。

このように、発行した請求書の電子化は法的に必要な対応となりますが、さまざまなメリットもあります。たとえば、紙の印刷・送付コストの削減、発行の即時性確保、保管スペースの削減などが期待できます。

クラウド型の請求書管理システムを導入すれば、発行から保存までの一連の流れをシステム化し、大幅な業務効率化が可能です。

請求書の管理も重要な課題です。

民法により債権の消滅時効は、行使可能と知ってから5年、または行使可能となってから10年とされていますが、適切な対応をとらなければ、期限内の債権回収は困難になります。請求書の発行日を適切に記録するなど管理を徹底し、期日を過ぎても入金がない請求には、催促・督促によって対応します。

それでも支払いがされず、債権の消滅時効が近づいた未回収債権は、内容証明郵便による督促や分割払いの合意など、時効の完成猶予措置を講じることが重要です。

受領側に求められる対応

請求書を受け取る側も、インボイス制度を意識する必要があります。適格請求書発行事業者からの請求書のみが仕入税額控除の対象となるため、取引先の登録状況を確認し、必要に応じて登録を促す働きかけが必要です。

受領した請求書が適格請求書の要件を満たしているか、しっかり確認する必要もあります。要件を満たさない請求書は、発行者に修正を依頼しましょう。

また、電子帳簿保存法への対応も必要です。電子帳簿保存法の改正により、電子的に受領した請求書はデータのまま保存することが原則となりました。紙に印刷して保存する方法は認められないため、適切な電子保存環境の整備が急務です。

請求書管理を電子化する際は、検索機能やデータの真実性確保など、法律で定められた要件を満たす必要があります。特に、複数の取引先から多数の請求書を受け取る企業は、請求書管理システムを導入することで法律上の要件を満たしつつ、業務効率化も実現できるでしょう。

加えて、請求書の保存ルールの徹底も求められます。法人の場合は法人税法に基づき7年間(欠損金の繰越控除適用時は10年間)、個人事業主の場合は所得税法に基づき5年間(消費税の課税事業者は7年間)の保存が必要です。

これらの法定保存期間を遵守せず、請求書を含む帳簿書類等を提示できないと、税務調査において必要な証拠が不足し、経費の否認や仕入税額控除の否認といった不利益を受ける可能性があります。その結果、過少申告加算税や重加算税、延滞税などの支払いが発生する可能性があります。

まとめ

請求書に関わる法律は多岐にわたり、発行側・受領側双方にさまざまな対応が求められています。民法では消滅時効が行使可能と知ってから5年、または行使可能となってから10年と定められ、消費税法ではインボイス制度により適格請求書の発行・保存が仕入税額控除の前提条件となりました。電子帳簿保存法の改正では電子データのまま保存することが原則となり、法人税法と所得税法では適切な保存期間の遵守が義務付けられています。

これらの法律要件に対応するためには、請求書の電子化が欠かせません。特にクラウド型請求書管理システムの導入は、法律要件を満たしつつ業務効率化を実現する有効な手段です。

単なる法令遵守だけでなく、経営資源の有効活用という観点からも、請求書の電子化は企業にとって重要な経営課題といえるでしょう。「Bill One」を活用することで、今後の法改正にも柔軟に対応できる体制づくりをしていきましょう。

「Bill One」は、請求書の受領・発行などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部