- 請求書

請求書の電子化で経理業務のDXを実現|請求書電子化のメリットとポイントを解説

公開日:

更新日:

企業全体のDX推進において、経理業務のDXは重要な役割を果たします。しかし多くの企業では、請求書の発行・受領に関わる業務においてデジタル化の実現に課題を抱えています。これは、請求書業務が社内の承認プロセスだけでなく取引先とのやりとりまで含む複雑な業務であるためです。

こうした課題は、適切なシステムを導入することで解決できます。システム導入による経理業務のDXは、単なる効率化にとどまらず、企業全体の生産性向上や戦略的な経営判断の基盤となる可能性を秘めています。

本記事では、請求書に関する経理業務のDXに取り組むべき理由とそのメリットを詳しく解説します。また、DXを成功に導くための具体的な進め方や、最適なシステム選定のポイントにも触れていきます。

請求書のDXで業務工数を削減

経理業務のDXに取り組むべき理由

企業がDXに取り組むべき理由は、DX推進が競争力強化において欠かせない施策となるからです。労働力不足への対応や、2025年の崖と称される古いシステムを使い続けることによる経済損失を回避するために、DXの取り組みは避けて通れない課題となっています。

なかでも経理業務はDXの難易度が高いとされますが、以下の理由から高い優先度で取り組むことが望ましいのです。

- 法改正への対応

- 働き方改革の推進

1.法改正への対応

近年、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の導入など、経理業務に関わる重要な法改正が相次いでいます。これらの対応には、請求書の作成・保管方法の見直しやシステムの改修が必要で、多くの企業にとって負担となっています。

しかし、法改正に対応した請求書管理システムを導入し、DXを推進することで、この負担を大幅に軽減できます。最新のシステムは法改正の要件に沿って設計されており、適格請求書の作成や電子保存の要件を自動的に満たします。クラウド型を選択すれば、将来の法改正にも柔軟に対応可能です。

請求書業務のDXは、法改正への効率的な対応と将来のコンプライアンス遵守を両立させる重要な取り組みといえるでしょう。

2.働き方改革の推進

働き方改革は、労働力人口の減少と人手不足に直面する日本企業にとって重要な課題です。経理業務、特に請求書に関する業務のDXは、この課題解決に大きく貢献します。

請求書の発行業務、受領業務のDXにより、従来の紙ベースの作業が大幅に削減され、業務効率が向上します。これにより、残業時間の削減やテレワークの実現が可能になります。また、単純作業から解放された従業員は、より付加価値の高い業務に注力できるようになります。

さらに、DXによる業務効率化は、ワークライフバランスの改善にもつながります。柔軟な働き方が実現することで、従業員の満足度向上や優秀な人材の確保・定着にも寄与します。

このように、請求書に関する業務のDXは単なる効率化だけでなく、企業の競争力強化と持続可能な成長を支える重要な施策といえるでしょう。

請求書に関する経理業務のDXを進めるメリット

請求書に関する業務は、発行と受領の2つのフェーズがあり、経理業務のなかでもかなりのボリュームを占めます。請求書に関する経理業務のDXにおいて、欠かせないのが請求書の電子化です。請求書の電子化ができれば、テレワークの実現を含め、経理業務の改革が進められるでしょう。

請求書業務のDXを進めるメリットについて、発行業務と受領業務の両面から確認していきます。

請求書発行業務におけるメリット

請求書発行業務におけるメリットは以下の4つです。

- 印刷・封入・発送の工数が削減できる

- コスト削減が図れる

- 再発行・修正依頼に迅速に対応できる

- 入金管理が効率化できる

1.印刷・封入・発送の工数が削減できる

紙の請求書発行は、印刷・封入・宛名の記載・郵送といった物理的な手間が発生します。取引先の多い企業では、かなりの労力を要する作業です。発行する請求書が電子化され、DXが進めばこれらの工程は大幅に削減できます。

2.コスト削減が図れる

物理的な手間の削減と同時に、業務に関わる人件費が削減できます。また、紙代・印刷代・郵便代も必要ではなくなるため、経費削減が見込めるでしょう。

特に郵便料金については、2024年10月に値上げが行われました。定形郵便(25g以下)はこれまで84円でしたが、110円に値上げされています。紙の請求書を大量に発行する企業が請求書を電子化すれば、コストを削減できます。

3.再発行・修正依頼に迅速に対応できる

発行する請求書を電子化することにより、検索性が増すこともメリットです。取引先からの再発行や修正の依頼があった際にも、紙の請求書をファイルなどから探し出すこともなくなるため依頼に対し迅速に対応できます。

4.入金管理が効率化できる

発行済み請求書が一元管理できるため、入金済み・未入金の管理が効率化される点も大きなメリットです。売掛金の回収漏れリスクが軽減されます。請求データと入金情報を会計システムに取り込むことで、入金後の消込作業の正確性も担保されるでしょう。

請求書受領業務におけるメリット

請求書受領業務におけるメリットは、以下の4つが挙げられます。

- 請求書集約の工数を削減できる

- 承認プロセスの効率化が図れる

- 会計システムへの入力が簡素化されミスがなくなる

- 請求書の保管・管理が容易になる

1.請求書集約の工数を削減できる

紙の請求書受領は、開封し仕分けするだけでも大きな手間が発生します。拠点が多い企業であれば、各拠点に届いた請求書を経理部門があるオフィスに集約しなければなりません。

受領する請求書が電子化されれば、集約にかかる時間と郵送にかかるコストを削減できます。

2.承認プロセスの効率化が図れる

電子化された請求書を受領すれば、支払い承認のために各部門に紙の請求書を回議する必要がなくなります。

システム上で請求書の確認と支払い承認が可能になるため、出張など外出先やテレワークの拠点でも決裁が可能になり、承認プロセスの効率化が図られるでしょう。

3.会計システムへの入力が簡素化されミスがなくなる

請求書の電子化が進めば、会計システムに自動で取り込みできるようになります。目視・手作業による入力の手間が大幅に削減できるでしょう。入力ミスも起きにくくなるため、ダブルチェックの必要がなくなり、チェックコストの軽減も図れます。

4.請求書の保管・管理が容易になる

毎月多くの請求書を受領する企業では、紙の請求書の保管スペースを確保する必要がありました。請求書受領の電子化が進めば、こうした物理的スペースが不要となります。

また電子化されることで検索性が増し、管理も容易となります。監査などへの対応時も時間をかけず、必要な請求書を取り出せるようになるでしょう。

請求書と納品・検収データの照合を自動化

請求書に関する経理業務のDXが進まない理由

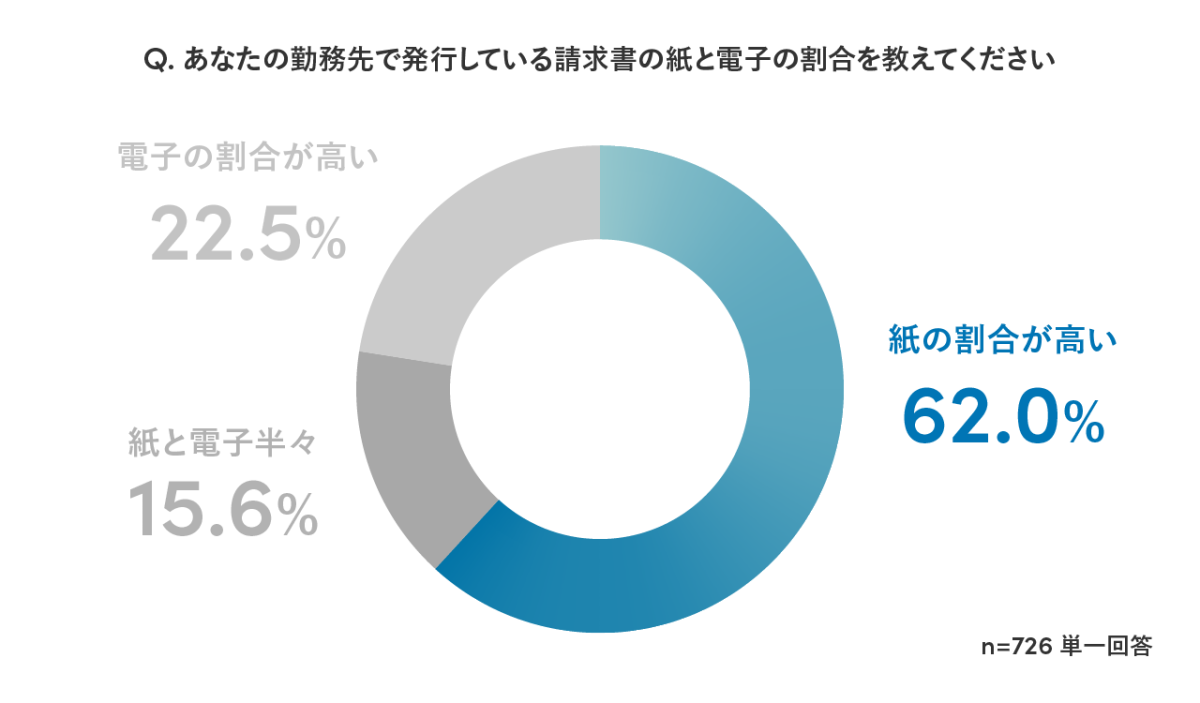

実際に、企業の請求書に関する業務のDXはどのくらい進んでいるのか、調査結果から見ていきましょう。

Sansan株式会社が2024年に実施した調査によると、発行する請求書の電子化が進んでいない現状が見て取れます。紙の請求書の割合が高い企業が62%、一方電子の割合が高いと答えた企業は、22.5%と全体の2割ほどしかありませんでした。

参照:Sansan株式会社「Sansan、「請求書の発行業務に関する実態調査」を実施~郵便料金値上げまで半年も、請求書発行は「紙が多い」が約6割。一方で約半数が紙から電子への切り替えを検討~」

請求書発行・受領業務でDXが進まない原因は、主に以下の二つが考えられます。

- 請求書のペーパーレス化ができない

- 取引先が対応していない

1.請求書のペーパーレス化ができない

請求書の電子化は、請求書の発行・受領業務のDXに不可欠ですが、以下の理由で進展が遅れています。

- 押印文化の存続

日本の商慣行として、ハンコによる押印が重視されている。 - コストに対する懸念

システムの導入コストに対し、経営層の理解が得られにくい。 - 変革への抵抗

業務プロセスの変更に対し、一部の従業員がメリットを理解できていない。

これらの課題を解決するには、経営層を含む全社的な意識改革が必要です。請求書のペーパーレス化に向けた取り組みを進めることで、業務のDXを実現する基盤を整えることができます。

2.取引先が対応していない

請求書に関する業務は、自社だけで完結するものではなく、取引先の協力が不可欠です。請求書を発行する取引先と受領する取引先の双方を巻き込んでDXを進める必要があります。

しかし、取引先によって電子化への対応状況が異なる場合があります。電子化に対応できない取引先が存在すると、紙の請求書と電子請求書が混在することになり、業務プロセスが複雑化する可能性があります。

この状況では、従来の紙ベースの処理と電子化された請求書の対応が二重に必要となり、かえって効率を悪くしてしまいます。そのため、取引先全体を巻き込んだ包括的なアプローチが求められ、これが請求書業務のDX推進を難しくしている一因となっています。

請求書に関する経理業務DXの進め方

請求書の発行・受領業務といった経理業務のDXは、効率化を図るシステムの導入が現実的な選択肢となるでしょう。以下のステップを踏まえることで、システム導入がスムーズに進みます。

- 社内の合意形成と体制構築

- 取引先への確認

- 請求書管理システムの選定

- 導入テストの実施

- 本格導入と継続的な改善

ステップ1.社内の合意形成と体制構築

DXの成功には全社的な理解と協力が不可欠です。まず経理部門が中心となり、DXの必要性や期待される効果について社内で共通認識を形成します。

特に請求書の受領業務では、支払い承認プロセスに関わる部門との綿密な協議が重要です。経営層の承認を得た後は、経理部門と各部門が連携し、強力な推進体制を構築しましょう。

ステップ2.取引先への確認

請求書の発行・受領業務のDXは取引先の協力なしには成功しません。販売先には電子請求書の受領が可能かどうか、仕入・購買先には電子請求書の発行が可能かどうかなどを確認しましょう。

ステップ3.請求書管理システムの選定

自社の業務フローや目的に合致したシステムを選ぶことが重要です。複数のシステムを比較検討する際は、既存の会計システムとの連携性、ユーザーインターフェースの使いやすさ、セキュリティー機能の充実度、法令遵守機能の有無、カスタマイズの柔軟性などを確認しましょう。実務担当者の意見も積極的に取り入れ、現場のニーズに合ったシステムを選ぶことが大切です。

ステップ4.導入テストの実施

全面的な導入の前に、小規模なテスト運用を行うことも重要です。一部の部署や取引先を対象に導入を実施し、業務プロセスの円滑さ、システムの安定性、ユーザーの習熟度、想定外の問題点などを確認します。

テスト期間中に発見された課題を解決し、必要な調整を行った上で本格導入に移行します。

システムの選定ポイントは、後の章でも詳しく解説しています。

ステップ5.本格導入と継続的な改善

全社的な導入に際しては、綿密な計画と周到な準備が必要です。社内全部署への導入スケジュールと操作方法の周知、全取引先への移行時期と新しい請求書授受方法の通知、ヘルプデスクの設置などサポート体制の整備を行います。

また、導入後は定期的な効果測定と改善点の洗い出しを行います。DXは導入して終わりではありません。継続的にユーザーの声を聞き、新たな課題に対応しながら、絶え間ない改善を続けることが重要です。

以上のステップを丁寧に実行することで、請求書に関する経理業務のDXを効果的に推進し、業務効率の大幅な向上を実現することができるでしょう。

システム選定時の確認ポイント

請求書の発行・受領業務のDXを選定する際には、以下のポイントを必ず確認しましょう。

- 法改正への対応が可能か

- セキュリティー対策は万全か

- 求める費用対効果が得られるか

- 導入後のサポートが万全か

- 取引先に負担をかけないか

1.法改正への対応が可能か

現行の電子帳簿保存法、インボイス制度へ対応済みのシステムであることはもちろんですが、今後の法改正への対応も必ず確認しましょう。

対応範囲や料金発生の有無などの確認が不十分であれば、後に運用に支障が生じたりコストが発生したりと、不本意な結果になってしまいます。

2.セキュリティー対策は万全か

自社が発行する請求書、取引先より受領する請求書、いずれも企業の取引情報であり機密性の高い情報です。電子請求書をやりとりする過程や、保管する際に漏えいのリスクがないか、厳しい目で確認をおこないましょう。

セキュリティー対策は請求書関連業務のDXにおいて、最重要確認事項といっても過言ではありません。

3.求める費用対効果が得られるか

システムの導入により求める費用対効果が得られるか、必ず検証する必要があります。システム導入の初期費用、運用にかかるランニングコストを正確に見積もりましょう。システム導入により削減できる作業時間と人件費についても、できるだけ正確に見積もります。

あわせて紙の請求書発行業務で発生していた、紙代や印刷代、郵便代のコストを把握します。削減できる見込みのコストと、導入・運用にかかるコストのバランスを考慮し、システムを比較検討しましょう。

4.導入後のサポートが万全か

請求書の発行・受領に関する業務にトラブルが発生した場合、売掛金の未回収や支払いの遅延など、取引先に迷惑をかける事態が起きます。

そのため、サポート体制はしっかり確認しておきましょう。導入後に予期せぬトラブルがあってもすぐに対応してくれるヘルプデスクがあると安心です。専任の担当者がつくかも確認しておきましょう。

5.取引先に負担をかけないか

請求書の電子化は取引先の協力が不可欠ですが、取引先に負担をかけてしまうと、取引先との関係に悪影響を及ぼす恐れがあります。システム選定時には以下の点を確認しましょう。

- 取引先側でシステム導入が不要か

- 既存の請求書発行・受領方法を維持できるか

- 取引先の業務フローを大きく変更する必要がないか

取引先への影響を最小限に抑えることで、スムーズな電子化の実現が可能になります。

まとめ

請求書に関する業務のDXは自社だけで完結するものではなく、販売先や仕入・購買先も巻き込む必要があるため、進めることが難しいとされてきました。

請求書の発行・受領いずれにおいても、あらゆる発行形態に対応できるシステムが導入できれば、請求書業務に関する経理業務のDXが実現します。

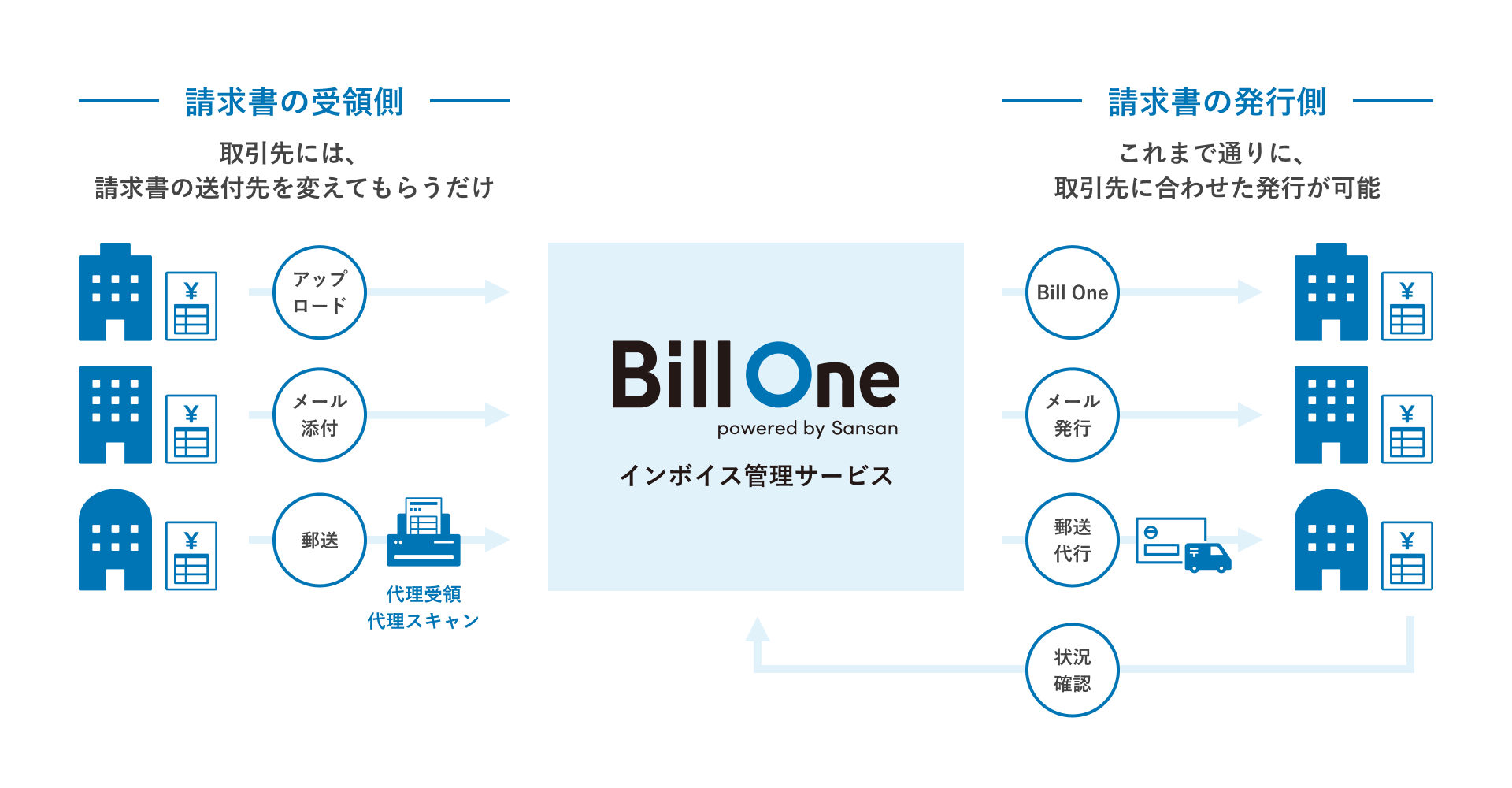

「Bill One」は、経理業務のDXをサポートし、月次決算を加速します。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部