- 請求書

請求書の電子化を受領側に拒否されたら試すべき5つの対応策 | 断る理由や交渉のポイントを解説

公開日:

更新日:

インボイス制度や電子帳簿保存法が施行された今も、請求書の電子化を拒否されるケースは珍しくありません。取引先の中には紙での受領を求める企業もあり、経理担当者にとっては対応に頭を悩ませる場面が増えています。

本記事では、電子化を拒否される理由とその背景、実務上の対応方法、法的な考え方、社内体制の整備に至るまで、現場で役立つポイントを詳しく解説します。

受領も発行も対応!請求書業務を効率化

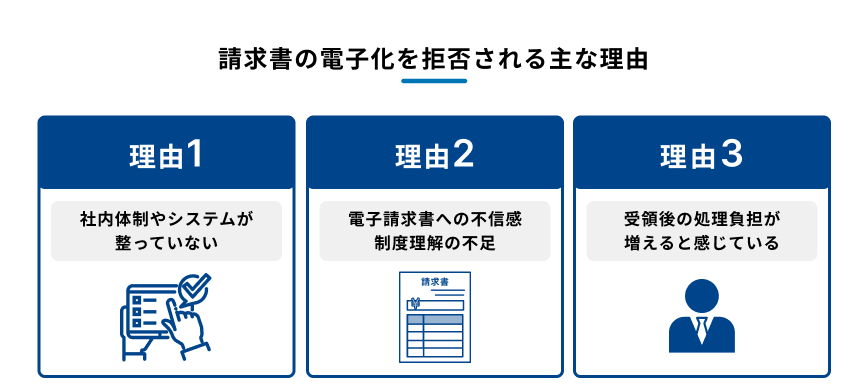

請求書の電子化を拒否される主な理由

多くの企業で請求書の電子化が推進されていますが、その導入に課題を抱える企業も少なくありません。請求書の電子化がスムーズに受け入れられない理由をご紹介します。

社内体制やシステムが整っていない

企業によっては、現在も十分なIT環境が整っておらず、電子化に関する専門知識を持った担当者が不足しているため、電子請求書に切り替えること自体が難しい場合があります。

既存の社内システムや業務フローが電子請求書に対応していないこともあるようです。一部の企業では、新たにシステムを導入したり、既存の業務フローを変更したりすることに対して負担を感じており、従来と異なる運用への切り替えに慎重な姿勢を示すケースもあります。

電子請求書への不信感・制度理解の不足

企業によっては、「データが改ざんされるリスクはないのか」「電子請求書は本当に法的な効力を持っているのか」とセキュリティー対策の観点や法的な対応の面で不安を感じていることがあります。

特に、担当者のITリテラシーや制度理解が十分でない場合、電子化に対する不安を抱きやすくなります。

受領後の処理負担が増えると感じている

電子請求書を受け入れても印刷して保管しなければならないと誤って認識している場合があります。

また、電子取引の保存が義務化されたことで、社内体制の整備が必要となり、結果として電子化をためらう企業も少なくありません。

電子データで受領した帳票書類は、原則として紙に印刷して保存することができず、電子保存する必要があります。業務体制を整備することに負担を感じている担当者もいるようです。

請求書の電子化を拒否されたときの5つの対処法

取引先に電子化を拒否された場合でも、適切な対応をとることで、トラブルを防ぐことができます。ここでは、以下の5つの対処法を紹介します。

- 理由を丁寧にヒアリングする

- 法制度により電子化の必要性が高まったことを伝える

- 電子化導入のメリットについてわかりやすい説明を用意する

- 段階的な移行や代替案を提示する

- 紙の書類を最小限に抑える社内フローを整備する

理由を丁寧にヒアリングする

まず、請求書の電子化に対して、取引先がなぜ電子化ができないのか、受け入れられない理由が何かを聞き取ります。

ただ一方的に進めるのではなく、相手側の状況や事情を丁寧に理解することが、電子化を進めるうえでの第一歩となります。

法制度により電子化の必要性が高まったことを伝える

電子請求書の受け入れに消極的な企業に対しては、法制度や社会情勢の変化をわかりやすく説明することで、電子化の必要性を理解してもらいやすくなります。以下のポイントを押さえて伝えると効果的です。

- 電子取引データは電子のまま保存が義務化されている

- インボイス制度で請求書管理が複雑化している

- 今後も電子化が加速する見通しである

これらを丁寧に説明することで、相手の理解と協力を得やすくなります。

電子化導入のメリットを簡潔に伝えられるよう整理しておく

請求書を電子化することで、発行側の企業だけでなく、受領側の企業にも以下のような多くのメリットがあることを伝えることが効果的です。

- 郵送が不要になり、封入・発送作業の負担が軽減される

- 紙の保管場所を確保する必要がなくなる

- 過去の請求書を電子データで簡単に検索・確認できる

具体的な効果を示すことで、電子化への関心が高まり、承諾されやすくなります。

段階的な移行や代替案を提示する

取引先が大企業で請求書件数が多い場合、一度に全面的な電子化を求めると、相手方にも負担が大きく合意が得にくくなります。

まずは、一部から電子化を始める選択肢について、相手と相談しながら進めるのも有効です。

「最初は、特定の部門への請求書を試しに電子化する」「そこでうまくいけば、他の部門への請求書も電子化する」といったように、段階的に広げていきます。

紙の書類を最小限に抑える社内フローを整備する

どうしても紙の請求書を郵送する取引先が残った場合でも、社内の業務体制が紙による業務体制にならないよう注意が必要です。

効率性を保つために、取引先には紙の請求書を送付しつつも、社内では電子データとして一元管理する業務体制を構築しておくようにしましょう。

請求書の電子化には合意が必要

取引先に発行する請求書を電子化できるかは、自社側の都合だけで決められるものではありません。発行側と受領側、双方の合意が必要であるため、法律上の考え方や契約する際のポイントを理解しておく必要があります。

請求書の電子化は契約で合意が必要

請求書を電子化する際には、取引先からの同意を得ることが必須の条件です。

お互いに合意していない状態で一方的に電子請求書を送付すると、トラブル発生の原因になる恐れがあります。

十分な理解を得たうえで電子化を進めましょう。

電子帳簿保存法の義務と誤解されやすい点

電子帳簿保存法が改正され、2024年1月1日から、電子取引されたデータは電子のまま保存するよう完全義務化されています。

ただし、この規定は請求書の発行者・受領者、それぞれの企業に適用されるものであり、取引先に対して保存形式を強制はできません。

その点を誤解して「電子帳簿保存法で決められているから、必ず電子請求書で受け取ってほしい」と求めることがないように注意しましょう。

契約書・注文書で請求書形式を明記しておく

請求書の電子化でトラブルを防ぐためには、請求書の形式や送付方法についてのお互いの合意が欠かせません。

合意の形成は、口頭やメールのやりとりでも可能ですが、何かあった場合に証拠がないため揉めることになりかねません。スムーズに取引を続けるためにも、事前に契約書や注文書などで合意した旨を残しておくと安心です。

「請求書はPDF形式でメール送付とする」といったように、具体的に取り決めておくことで、お互いの認識のずれを防げます。特に新規の取引を始める際には、早めに合意を取り付けておくのが良いでしょう。

請求書の電子化拒否に備えた体制の作り方

請求書の電子化を進めていくプロセスにおいて、すべての取引先が応じてくれるとは限りません。ここでは、取引先に電子化を拒否された場合でも、業務に支障をきたさないためにどうすればいいか、具体的な仕組み作りについて解説します。

拒否先リストと対応ルールの整備

請求書の電子化に応じない取引先があった場合に、その都度個別の対応をしていては、処理の仕方にぶれが生じる可能性があります。

そのため、電子化に未対応の企業をリスト化し、社内での処理ルールを統一しておくことで、業務の混乱やミスの発生を防ぐことができます。

また、対応ルールを文書化し、関係部署間で共有しておくことで、業務の属人化を防ぐことができ、どのような場面でも一定の品質で対応できる体制構築に役立ちます。

紙と電子のハイブリッド運用に対応する仕組みづくり

すべての取引先が電子化に対応するとは限らないため、社内体制は紙と電子の請求書が混在することを前提としておく必要があります。

紙と電子のどちらの請求書でもスムーズに処理できるよう、一元的に管理できる仕組みを用意しておくと業務運用がしやすくなります。

たとえば、紙で受領した請求書は別に扱うのではなく、スキャンしてデータ化し、他の電子請求書と同じように処理することで、業務フローを統一できます。

DX推進と経理業務の全体最適化を見据える

請求書の電子化を推進することは、経理業務の効率化を実現するための一つの手段でしかありません。重要なことは、経費精算や支払処理など、関連する業務をそれぞれ見直して、デジタル技術を活用して企業全体の最適化を図ることです。

部分的な対応ばかりに目を向けるのではなく、業務プロセス全体におけるそれぞれの業務の状況を可視化し、部門間で連携するDXを推進するように努めましょう。

今後の取引と電子化対応の進め方

将来的な業務効率や法制度への対応を考えた場合、取引先との関係は電子化を前提として構築していく流れとなっています。ここでは、新規の取引先との契約時の交渉ポイントや、電子化への対応が進んでいる取引先との連携をどう深めるかについて解説します。

新規契約時に電子化前提での交渉を行う

新規の顧客と取引を開始する際には、請求書の発行形式について事前に明確にしておきましょう。対応方針を明確にしておくことで、後から紙対応を求められるケースを減らすことができます。

契約時に電子化の合意を得ておくことが、後々の運用トラブルを防ぐポイントになります。また、電子化を前提とした運用を両社間で共有することで、業務フローを標準化でき、効率化が進みます。

電子化に協力的な企業との取引強化を検討

自社の経理業務の効率化や標準化を進めるうえで、電子化への対応が進んでいる取引先との連携は、業務全体の効率化につながります。電子請求書を活用することで、やり取りのスピードが向上し、確認や保管の手間も軽減されるため、双方にとってメリットがあります。

そのため、電子化に積極的な取引先との協業体制を強化することは、業務の効率化やペーパーレス化を進める上で有効な選択肢となります。

また、こうした連携は単なる業務効率だけでなく、企業間のデジタル連携や情報共有の円滑化にもつながるため、中長期的な視点でのメリットも見込めます。

まとめ

本記事では、請求書の電子化を拒否される理由やその背景、実務上の対処法などを詳しく解説しました。

近年は電子帳簿保存法の整備などを背景に、多くの企業が請求書業務のDXやペーパーレス化に取り組んでいます。しかし、いまだに取引先から電子請求書の導入を拒否されるケースは残っています。

そうした中でも、電子化を無理に押し付けるのではなく、丁寧な対話を重ねながら、長期的な体制づくりを進めていくことが重要です。

そして、社内の業務効率を保ちながら、紙と電子が混在する状況に柔軟に対応できる仕組みを構築することが求められています。こうした課題を解決できるサービスが「Bill One」です。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%*の精度で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済み請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部