- 請求書

請求書の内容証明とは?法的効力と書き方、受け取り拒否への対応を解説【弁護士監修】

公開日:

更新日:

「請求書を送っても支払われない」「督促をしても反応がない」などの未払い金のトラブルを解決する有効な手段のひとつが、内容証明です。しかし、内容証明の作成方法や送付の適切なタイミング、その後に発生しうるリスクなどに疑問や不安を感じている方も少なくありません。

この記事では、請求書における内容証明の基礎知識から法的効力、具体的な書き方、そして受け取りを拒否された場合の対応方法まで、徹底的に解説していきます。

債権管理業務を効率化

そもそも内容証明とは?

内容証明は、未払い請求書への対応として有効な手段の一つです。ただし効果的に活用するためには、その仕組みや効果について正しく理解しておくことが重要です。ここでは、内容証明の基本的な定義、他の郵便サービスとの違い、そして未払い請求に対して特に有効とされる理由について説明します。

内容証明の定義

内容証明(内容証明郵便)は「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に宛てて送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスです。差出人が作成した文書の謄本を郵便局が保管し、送付の事実と文書の内容を公的に証明してもらえる仕組みとなっています。

ここで留意したいのは、内容証明が「文書の内容が真実であること」の証明するものではないという点です。たとえば、請求金額が正当かどうかといった点は、内容証明によって証明されるものではありません。

ただし、請求行為を行ったという事実自体は確実に証明できるため、法的な観点からも一定の意義があると考えられます。

通常の郵便・書留・配達証明との違い

内容証明の特徴をより適切に理解するためには、他の郵便サービスとの違いを知っておくことが有効です。以下では、それぞれの特徴を比較しながら、内容証明の位置づけについて整理します。

普通郵便との違い

普通郵便は最も一般的な郵送方法ですが、配達記録が残らないため、証明能力がありません。相手方が「受け取っていない」と主張した場合、送付した事実を証明することは極めて困難です。

書留との違い

書留は郵便物の配達過程を記録し、相手方への配達を証明できるサービスです。ただし、書留で証明できるのは「何かを送付した」という事実までであり、文書の具体的な内容までは確認できません。

配達証明との違い

配達証明は「相手に郵便物が届いた事実」と「配達日時」を証明するサービスです。書留に付加するオプションサービスとして利用され、配達完了後に「配達証明書」が差出人に送付されます。ただし、配達証明も書留と同様に、文書の内容までは証明対象ではありません。

実務では、内容証明と配達証明を併用することが一般的です。これにより「いつ、どんな内容の文書が、相手に届いたか」を完全に証明できるようになります。

未払い請求書に内容証明が有効な理由

内容証明が未払い金の回収において効果的とされる理由は、主に2つあります。

第一に、郵便局が公的に証明する形式の文書であるため、受け取った相手に対し、差出人が「法的手続きを準備している」という強い意志を伝えられる点です。

第二に、配達員から直接手渡され、受領印やサインが必要となる形式が、通常の郵便物とは異なるため、相手に心理的な影響を与える可能性がある点です。

実際、これまで何度督促しても支払いに応じなかった相手が、内容証明を受け取った途端に自主的に支払うケースは少なくありません。「次は法的措置を取られるかもしれない」という危機感とプレッシャーが、相手の行動を変える大きな要因となるのです。

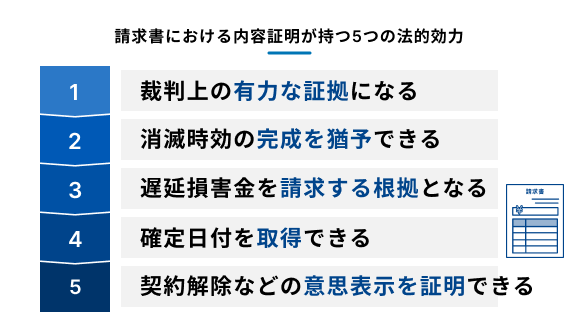

請求書における内容証明が持つ5つの法的効力

内容証明は心理的な圧力を与えるだけの手段ではありません。請求書の未払いトラブルにおいて、内容証明は請求書送付の事実や送付した請求書の内容を証明するための有力な手段であり、債権者の権利を守る重要な役割を果たします。

ここでは、ビジネス取引における請求書に関連した内容証明の5つの主要な法的効力について詳しく解説します。

裁判上の有力な証拠になる

内容証明で送付した請求書は、訴訟に発展した場合に極めて重要な証拠となります。「いつ、どのような内容で請求したか」を郵便局が証明するため、裁判においても高い証拠能力を持ちます。

消滅時効の完成を猶予できる

売掛債権には消滅時効があり、一定期間請求しないと債権が消滅してしまいます。しかし、内容証明による請求は民法上の「催告」に当たり、時効の完成を6カ月間猶予させる効果があります。

時効制度の詳しい内容については、以下の記事もご覧ください。

遅延損害金を請求する根拠となる

契約書で明確な支払い期限を定めていない場合でも、内容証明郵便で相当の期限を定めて請求することで、その郵便が相手方に到達した日から遅延となります。これにより、遅延損害金を請求する法的根拠が生まれます。

確定日付を取得できる

内容証明郵便には郵便局の通信日付印が押されます。これにより、その文書がその日に確かに存在していたことを公的に証明する「確定日付」を得ることができます。確定日付は、債権譲渡の通知など、文書の作成日が法的に重要となる場面で効力を発揮します。

契約解除などの意思表示を証明できる

取引相手が債務を履行しない場合、内容証明郵便で契約解除の意思を通知すれば、通知の事実と日時を明確な証拠として残せます。

請求書を内容証明で送るべきタイミングと送付前の確認事項

内容証明は有効な督促手段ですが、使用するタイミングを誤ると、問題が深刻化するおそれがあります。ここでは、通常の督促から内容証明への適切な移行タイミングと、送付前に確認すべき事項について解説します。

通常の督促から内容証明への移行フロー

取引先への配慮や関係性維持の観点から、いきなり内容証明を送付するのは避けるべきです。一般的には、以下のフローで段階的に督促を行います。

- 支払い期日後の初期連絡:まずはメールや電話で「ご入金の確認が取れておりませんが、状況はいかがでしょうか」といった形で穏やかに状況を確認します。

- 督促状の送付:それでも支払いがない場合、普通郵便で「督促状」を送付し、書面で支払いを要請します。

- 内容証明郵便の送付:再三の督促にも応じない、あるいは連絡が取れないといった悪質なケースに至った場合に、最終通告として内容証明郵便の送付を検討します。

債権管理の詳細については、こちらの記事もご覧ください。

内容証明の送付前に確認すべきこと

内容証明を送付する前には、以下の3点を確認し、不備のないように準備しましょう。

送付先情報の最終確認

法人名、代表者名、住所を登記簿謄本などで確認します。相手方が移転している可能性もあるため、最新の情報を確認することが重要です。

請求内容の再確認

請求日、金額、取引内容を含む全情報を再確認します。内容証明に誤記があると、かえって自社の立場が不利になる可能性があるため注意が必要です。

社内でのコンセンサス

内容証明の送付は、今後の取引関係に大きな影響を与える可能性があります。営業部門、法務部門、経営層など、関係部署との調整を行い、組織としての意思決定を明確にしておくことが重要です。

【文例付】未払い請求書に対する内容証明の書き方

内容証明には郵便局が定める厳格なルールがあり、要件を満たさない場合は受理されません。ここでは、基本的なルールから具体的な文例まで、具体的に解説します。

基本ルール

内容証明郵便には、郵便局が定める特有のルールがあります。

- 謄本の準備:同じ内容の文書を、相手送付用、郵便局保管用、差出人控え用の計3通作成する

- 用紙:規定はないが、5年間保管されるため長期保存に適した紙が望ましい

- 文字・記号:使用できるのは、ひらがな・カタカナ・漢字・数字および一般的な記号。英字は固有名詞に限り使用可能

- 文字数・行数:文書の書き方によって、1枚に書ける文字数と行数には以下のような制限がある

書き方 | 1行の最大文字数 | 1枚の最大行数 |

|---|---|---|

縦書き | 20字以内 | 26行以内 |

横書き | 20字以内 | 26行以内 |

13字以内 | 40行以内 | |

26字以内 | 20行以内 |

なお、これらのルールを気にせずWordファイルで作成し、インターネット経由で24時間発送手続きができる「e内容証明」というサービスもあります。

参照:郵便局|「内容証明 ご利用の条件等」

参照:郵便局|「e内容証明(電子内容証明)」

必須の記載事項と構成

内容証明には、差出人と受取人の氏名(または名称)および住所以外に、法定で定められた記載事項はありません。もっとも、未払い代金の回収を目的とする場合には、後日の証拠とするため、以下の項目を記載するのが望ましいとされています。

- 表題:「催告書」「請求書」「通知書」など、目的を示すタイトル

- 前文:契約日・商品名・請求書発行日・請求金額を具体的に記載し、取引を特定する

- 主文:これまで請求した事実と、改めて支払いを求める旨を明確に示す

- 支払い期限と振込先:「本書面到達後1週間以内」など具体的な期限を設定し、振込先情報を正確に記載する

- 結びの文言:期限内不履行時に法的手段を取る意思を示して締めくくる

- 日付、差出人・受取人の情報:文書作成日と双方の住所・氏名(法人は法人名と代表者名)を記載する

請求書未払いに関する内容証明の文例

以下に、実際に使用できる内容証明の文例を示します。自社に合わせ、カスタマイズした上でご利用ください。

催 告 書 住 所 東京都千代田区大手町●-●-● 会社名 株式会社〇〇 代表者 代表取締役 〇〇〇〇 様 貴社に対し、下記の通り請求いたします。 記 弊社は、貴社との間の令和●年●月●日付売買契約に基づき、下記商品をお納めし、令和●年●月●日付請求書(請求番号:12345)にて、代金●●円也(消費税込)也をご請求いたしました。 支払い期限は令和●年●月●日でありましたが、本日現在に至るまで、貴社からのお支払いが確認できておりません。 つきましては、本書面到達後、1週間以内である令和●年●月●日までに、下記の口座へお振り込みいただきますよう、改めて請求いたします。 【振込先口座】 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 1234567 口座名義 カ)△△ 万が一、上記期限内にお支払いいただけない場合は、誠に不本意ながら、訴訟や支払い督促等の法的手続きに移行せざるを得ませんので、ご承知おきください。 以上 令和●年●月●日 住 所 東京都新宿区西新宿●-●-● 会社名 株式会社△△ 代表者 代表取締役 △△ △△ |

内容証明の受け取りを拒否された場合

内容証明を送付しても、相手方が受け取りを拒否するケースがあります。ここでは、受け取り拒否の法的効果と、その後に取るべき対応について解説します。

受け取りを拒否されても法的には有効

民法第97条では、意思表示は相手方に到達した時から効力を生じると定められています。判例も、相手方が正当な理由なく受け取りを拒否した場合、社会通念上、意思表示は「相手方に到達したもの」とみなされるとしています。

つまり、内容証明郵便が相手方の住所に配達され、相手方が正当な理由なく受け取りを拒否したという事実があれば、法的には内容が相手方に到達したものとして扱われます。

たとえば宛名や住所が誤っていて、自分宛の文章と認識できないような場合を除き、「受け取っていないから知らない」という言い訳は通用せず、差出人が不利になることはありません。

受け取り拒否後に取るべきステップ

受け取りを拒否された場合は、以下のステップで対応を進めることで、自社の立場をより強固にできます。

特定記録郵便で再送付する

内容証明とは別に、同じ内容の文書を「特定記録郵便」で送付します。特定記録は相手のポストに投函されるため、受け取り拒否はできません。これにより、支払いを督促する意思表示をしようとした事実を、より強固に補強できます。

弁護士に相談する

それでも相手が応じない場合、弁護士に相談して、弁護士名義で再度内容証明を送付することも有効です。弁護士名義の通知は心理的圧力が大きく、この段階で解決する可能性があります。

法的措置を検討する

最終手段として、簡易裁判所を通じて行われる「支払い督促」や、60万円以下の金銭トラブルを対象とした「少額訴訟」といった、法的手続きへの移行を検討します。

内容証明を送る際の注意点とリスク

内容証明は強力な督促手段ですが、使用に当たり注意すべき点やリスクも存在します。これらを十分に理解した上で、適切に活用することが重要です。

内容文書以外のものは同封できない

内容証明で送ることができるのは、証明対象となる文書のみです。請求書の原本、契約書のコピー、商品カタログ、返信用封筒などを同封することはできません。これらの書類を送る必要がある場合は、別途普通郵便や書留で送付する必要があります。

相手との関係性が悪化することも

内容証明は「最後通牒(さいごつうちょう)」としての性格が強いため、送付後は相手との関係が悪化する可能性があります。

今後も取引を継続したい相手の場合は、内容証明の送付前に、直接面談や電話での最終交渉を試みる方法もあります。内容証明は、取引停止も想定した上で行う最終手段という位置づけで考える必要があります。

まとめ

内容証明は、未払い請求に対する法的証拠として有効な手段です。さらに、消滅時効の猶予や遅延損害金の請求根拠にもなります。

一方で、内容証明はあくまで最終的な督促手段です。通常の督促で解決できる問題を、いきなり内容証明で対応することは、ビジネスの観点からもおすすめできません。

そもそも内容証明が必要になる状況を事前に防ぐことが重要です。そのためには、請求・入金管理を一元化できる債権管理システムの導入が有効です。取引先との円滑な関係を維持するためにも、ぜひ「Bill One債権管理」の導入をご検討ください。

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部