- 経費精算

経費精算の規定(ルール)をつくろう!規定作成のポイントや運用のコツを紹介

公開日:

更新日:

経費精算の規定やルール作りは、経費精算が適切に行われるために不可欠です。経費精算の規定が定められていないと、業務効率の低下や経費処理に関する社内統制に問題が起きてしまいます。

また、税務調査の際には、経費の支出内容の確認が行われ、合理的な理由が認められない場合には、経費としての計上を否認される場合もあります。さらに不正行為が認められた場合は重加算税という重い制裁措置が課されます。

本記事では、経費精算の規定が必要な3つの理由から、盛り込むべき必須項目、科目別の作成ポイントを解説します。さらに作成した規定を形骸化させない運用のコツも学べます。これを機に、経費精算規定を整備しましょう。

立替経費をなくす新しい経費精算スタイル

経費精算の規定が必要な3つの理由

経費精算の規定がないと、さまざまな問題が生じます。ここでは、経費精算の規定が必要な3つの理由を解説します。

- 経費精算業務の効率化

- 経費利用の公平性と内部統制の強化

- 無駄な経費の削減

1.経費精算業務の効率化

経費精算の規定は、経理精算業務を効率化するために役立ちます。Sansan株式会社の経費精算に関する実態調査によると、立替精算は一社当たり月1500件以上発生しており、経理担当者は月100時間を要しているという結果が出ています。

もし明確な規定がなければ、申請内容に不備があったり、経費として認められるか判断に迷ったりするケースが増え、差し戻しや内容確認の手間が増えます。規定をきちんと定めることで、業務効率が上がり、経理担当者はよりコアな業務にも時間を割けるようになるでしょう。

2.経費利用の公平性と内部統制の強化

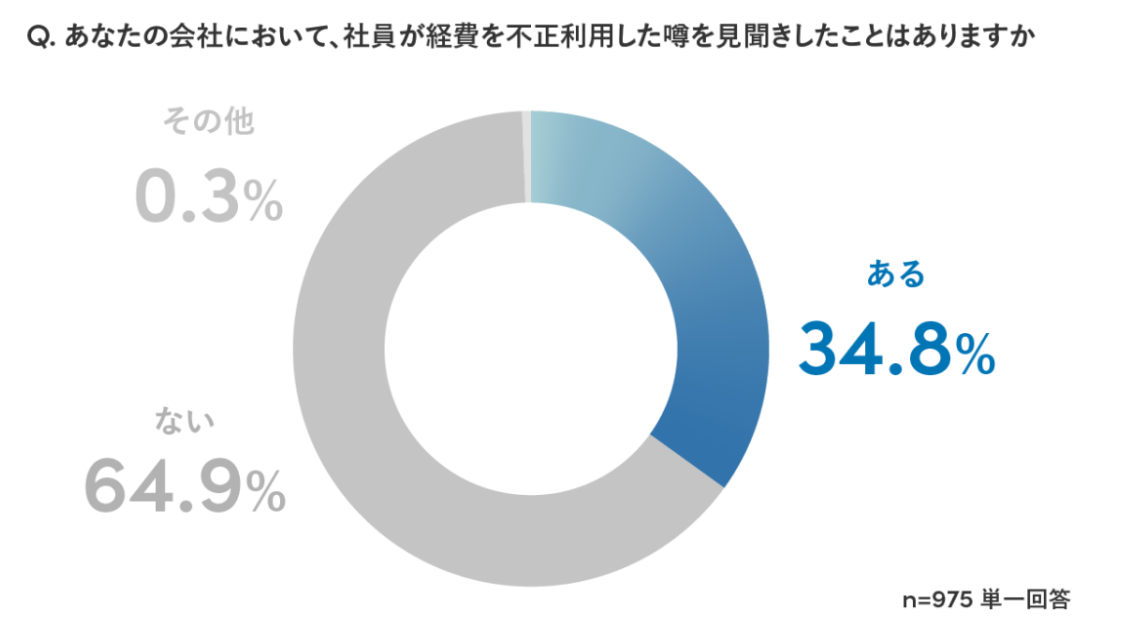

参照「Sansan、「経費精算に関する実態調査」を実施 ~インボイス制度で負担増、一社あたり月1500件の立替が発生。約3割が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答~」

経費精算の規定を設けることは、経費利用の公平性を保ち、企業の内部統制を強化する上で効果的です。経費精算は、架空の経費請求や水増しといった従業員による不正が起こりやすく、実際Sansan株式会社の調査では、約3割の人が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答しています。

このような事態を防ぐには、領収書の提出を義務付けたり、特定の経費には上司の事前承認を求めたりする規定が有効です。

また経費の利用基準が統一されることで、社員間の経費利用の公平性も維持されます。特定の部署だけが交際費などを自由に使えるような状況は、他の従業員の不満につながります。

3.無駄な経費の削減

経費精算の規定を作成することは、無駄な経費の削減にもつながります。規定がないと、従業員による申請内容の基準があいまいになり、無駄な経費が発生しやすくなります。

例えば役員であっても、事業に関係のない支出をしないよう、経費として認められる範囲を明確に設定しておくべきです。これにより、企業の資産を守り、不必要な支出を抑制します。適切な経費管理は、健全な節税にもつながり、企業の利益確保に貢献します。

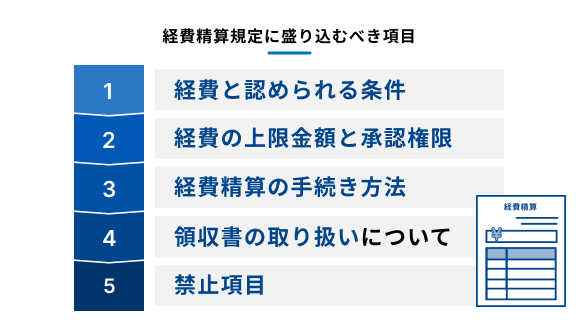

経費精算規定に盛り込むべき項目

経費精算の規定を作成する際は、重要な項目を網羅的に盛り込む必要があります。ここでは、規定に含めるべき基本的な項目について解説します。

- 経費と認められる条件

- 経費の上限金額と承認権限

- 経費精算の手続き方法

- 領収書の取り扱いについて

- 禁止項目

経費と認められる条件

どのような支出が経費として認められるのか、その基準を明確に設定します。業務に関連する支出であることが前提となりますが、誰の、どのような活動に伴う費用なのかを具体的に定めます。従業員の立場や業務内容によって認められる範囲が異なる場合も、その条件を記載しましょう。

経費の上限金額と承認権限

経費の使いすぎを防ぐため、科目ごとに上限金額を設けます。例えば、会議費は1人当たり5,000円まで、出張時の宿泊費は1泊10,000円まで、といった具体的な金額を定めます。

また交際費のような高額になりがちな支出は、上司や役員の事前承認を必要とするルールも有効です。承認権限を設定することで、不正利用を未然に防ぎます。

経費精算の手続き方法

従業員が経費精算を申請する際の手順を定めます。具体的には、いつまでに、どのような方法で申請するのかを明記します。合わせて申請の対象期間や従業員への支払い日、承認フローも記載が必要です。

領収書の取り扱いについて

経費精算を申請する際、領収書も合わせて提出します。会計上、費用として認められるように、但し書きの記載ルールを設けましょう。

また電車代のような領収書が発行されないものや、万が一領収書を紛失してしまった場合の対応についても明記します。

禁止項目

規定に違反する行為を未然に防ぐため、禁止項目も記載します。具体的には個人的な支出や業務と関係ない費用などです。

また、規定にない項目は原則として精算を認めないなど、例外を認めない姿勢も示します。一度例外を認めてしまうと、今後も同様の精算を認めざるを得なくなるからです。

科目別にみる経費精算規定作成のポイント

経費の種類によって、注意すべき点は異なります。ここでは、おもな勘定科目別に、経費精算規定を作成する際のポイントを解説します。

交通費

交通費とは、通勤手当とは別に、業務上の移動にかかった費用です。おもに電車やバス、タクシーなどの公共交通機関の利用料や、社用車のガソリン代などが該当します。

電車やバス、タクシーを利用する場合

電車やバスを利用した際の交通費は、業務上最も合理的な、最安値のルートであることが原則です。また一般的に、従業員の通勤定期券が適用される区間の費用は、交通費から控除するルールを設けます。タクシーの利用は、緊急時や荷物が多い場合など、利用できる条件を定めておきましょう。

社用車を利用する場合

社用車のガソリン代は、業務で利用した分が全額経費となります。精算時には、給油日や金額が記載された領収書の提出が必須です。会社で使用する車両に、ガソリン車と軽油車など油種の異なる車両がある場合は、油種ごとに分けて申請するようルールを定めると管理がしやすくなります。

出張費

出張に伴って発生する費用は、出張費としてまとめて精算します。具体的には、出張先への交通費、宿泊費、そして出張中に発生する細かな経費を補う日当(出張手当)が含まれます。

出張費の範囲を明確に定める

出張では、交通費や宿泊費以外にもさまざまな経費が発生します。どこまでを出張費として認めるのか、その範囲を明確に定める必要があります。例えば出張中の食事代や通信費といった細かな費用は、実費精算ではなく日当に含めて支給すると、精算業務が簡素化されます。

役職ごとに経費の範囲を設定する

一般的に役職に応じて、認められる経費の範囲を設定します。例えば、宿泊費の上限額や、利用できる交通機関のクラス(グリーン車など)を役職ごとに設定しましょう。このようなルールは、従業員間の公平性を保つ上でも効果的です。

出張申請から精算までの流れを定める

出張に行く前の事前申請から、帰社後の精算手続きまでの流れを明記します。出張前に概算費用を「仮払金」として支給する場合は、その申請方法や精算手続きについても定めておく必要があります。

交際費と会議費

交際費と会議費は、税務上も注意が必要な科目です。両者は混同されやすいですが、税務上の取り扱いが大きく異なります。そのため、規定で明確に区別し、申請時に必要な情報を明記するようルール化すると、会計処理がスムーズになります。

交際費と会議費の違い

交際費とは、取引先への接待や贈答にかかる費用を指します。一方で会議費は、社内外の打ち合わせで発生する費用のことです。具体的には、会議室のレンタル料や、会議中に提供されるお弁当などの飲食代、参加者の交通費などが当てはまります。

税務上、会議費は原則として全額損金算入できますが、交際費は資本金の額により、損金算入できる額が決まっています。

精算時に必要な項目を記載する

税務上、交際費や会議費を企業の経費(損金)として認めてもらうためには、領収書以外にも保管すべき事項が求められています。これらの情報がなければ、たとえ1人当たり10,000円以下の飲食費であっても、損金として認められない場合があります。

- 飲食等を行った年月日

- 参加者の氏名・名称および先方との関係

- 参加人数

- 支出金額と店舗の名称・所在地

- その他参考事項(飲食費であることを明らかにする事項など)

これらの項目を申請書に記載するよう、規定で定めておきましょう。

その他の費用

上記で紹介した科目以外にも、業務上さまざまな費用が発生する可能性があります。例えば、書籍購入費やセミナー参加費、備品購入費などです。これらの費用についても、内容によっては上限金額を設定したり、事前承認を求めたりするなど、個別の規定を設けることを検討してください。

経費精算の規定を上手に運用する6つのコツ

ここでは、経費精算の規定を上手に運用するための6つのコツを紹介します。

- 申請フォーマットを用意する

- 規定内容を従業員へ周知する

- 例外運用を原則禁止する

- 法人カードを利用する

- 経費精算システムを導入する

- 規定内容を定期的に見直す

1.申請フォーマットを用意する

申請フォーマットを統一することで、従業員は迷わず申請でき、経理担当者は精算業務に必要な情報を漏れなく回収できます。またフォーマットは申請者の記載誤りや計算ミスを防げるため、差し戻しの件数も減らせます。

2.規定内容を従業員へ周知する

せっかく規定を定めても、従業員への周知が不十分だと、経理担当者への問い合わせが増え、かえって業務負担が大きくなります。説明会を実施したり、いつでも確認できるマニュアルを配布したりして、従業員への周知を徹底しましょう。

3.例外運用を原則禁止する

一度例外を認めてしまうと、「前回は認められたのに今回はなぜだめなのか」といった不公平感を生み出します。また、例外的な事案に対応するために特別な処理が必要となり、内部統制の観点からも問題になります。特別な事情がない限り、例外は認めないという姿勢を貫きましょう。

4.法人カードを利用する

出張費や交際費など、高額な立替が発生する場合には、法人カードの利用も有効です。利用明細データから使用日時や金額が確認でき、経費の不正利用を防げます。

法人カードは企業の口座から直接引き落とされるため、従業員が一時的に立て替えることがなく、金銭的負担を減らせるメリットがあります。

また、経費管理が容易になり、経理業務の効率化にもつながります。

5.経費精算システムを導入する

毎月の申請件数が多かったり、紙の領収書の管理に手間がかかったりする場合には、経費精算システムの導入を検討しましょう。ルールを外れた申請を防げるほか、申請から承認、精算までをオンラインで一括管理できるため、業務効率が向上します。

6.規定内容を定期的に見直す

社会情勢の変化や企業の成長に合わせて、定期的に規定内容を見直し、改善すべき点がないか検討しましょう。実際に申請する従業員から意見を求めることで、より実態に合った、運用しやすい規定に改善できます。

まとめ

経費精算の規定は、業務の効率化や不正防止、コスト削減など、健全な企業活動のために不可欠です。規定を作成する際は、対象範囲や上限金額、申請手続きなどを明確に定め、全従業員に周知徹底を図る必要があります。

また、法人カードや経費精算システムといったツールを活用しながら、定期的に運用方法を見直すことで、より効果的に規定を機能させることができます。自社の状況に合ったルールを整備し、企業の健全な経営を目指しましょう。

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部