- 経費精算

経費精算の不正防止策とは?よくある手口と対策を徹底解説

公開日:

更新日:

経費精算における不正は、多くの企業で発生している問題です。経費精算は、少額で頻度が高いため見過ごされるケースも多く、その結果、従業員のモラルや企業の信用に悪影響を与えるリスクがあります。

この記事では、経費精算の不正の実態や代表的な手口、防止するためにとるべき具体的な対策などをわかりやすく解説します。

立替経費をなくす新しい経費精算スタイル

経費不正の実態とその影響

経費精算にまつわる不正は、経理担当者が警戒すべきテーマの一つです。ここでは、経費の不正利用の実態について、Sansan株式会社が実施した調査の結果について紹介します。また、不正によってどのような影響があるかについても併せて解説します。

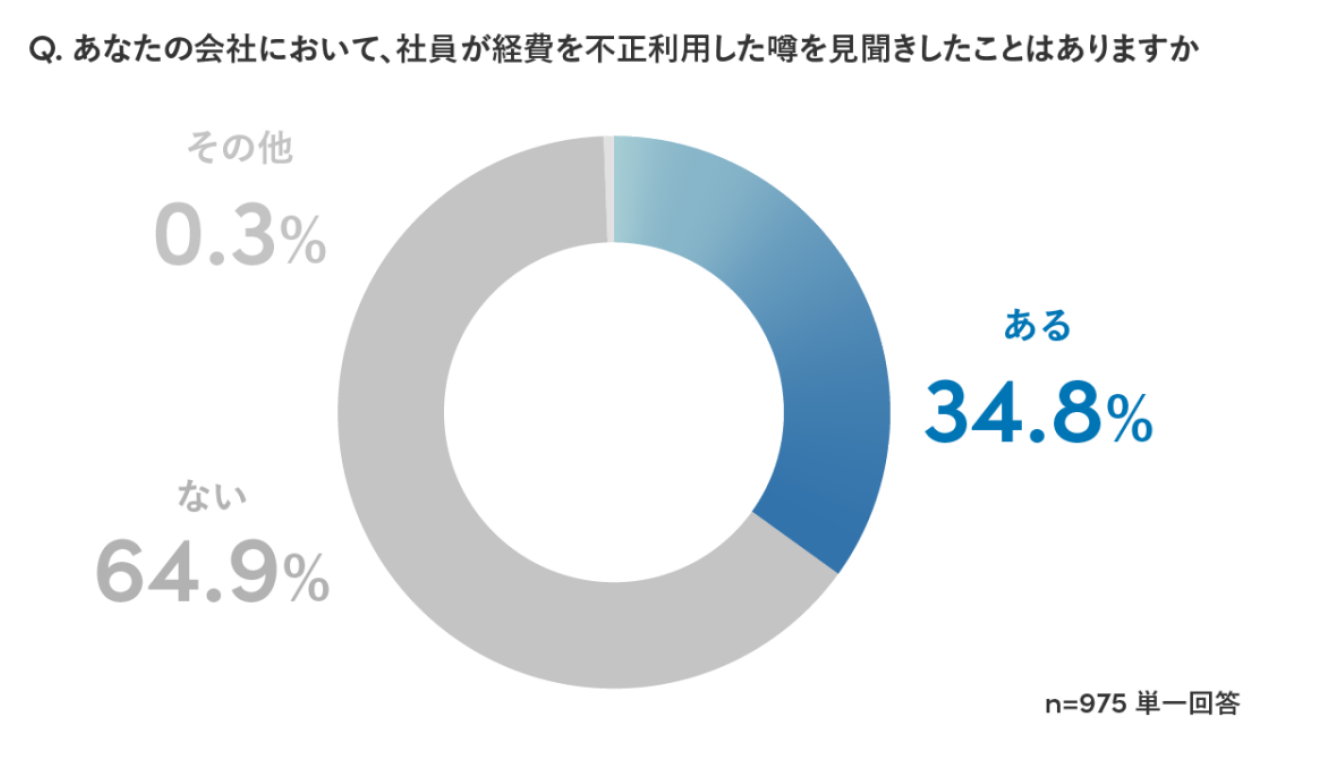

経費の不正利用は身近にある

毎月立替精算を1件以上しているビジネスパーソン(経理・非経理問わず)に対して、自社従業員による経費の不正利用を見聞きしたことがあるかという質問に対して、34.8%が「ある」と回答しています。

これだけ多くの回答者が経費精算の不正を見聞きしたと答えていることから、非常に身近な問題であることがわかります。

参照「Sansan、「経費精算に関する実態調査」を実施 ~インボイス制度で負担増、一社あたり月1500件の立替が発生。約3割が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答~」

経費の不正による影響

万が一、自社で経費精算の不正が行われた場合には、社内外への影響は避けられません。具体的には下記のようなことが考えられます。

- 金銭的損失

- 従業員の士気低下

- 社会的な信用の失墜

金銭的損失

経費精算の不正により、実際の支出以上の金額を支払っていた場合、得られたはずの利益が減少し、無駄な資金流出につながります。

1回の不正金額が小さかったとしても、人数や回数が増えれば金額も大きくなり、企業の資金繰りに悪影響を及ぼす可能性があります。

また、不正に気づいていながら問題を放置し、経費を不正に計上していた場合は、利益を操作して税金を免れようとする脱税行為とみなされる恐れもあります。

従業員の士気低下

経費精算の不正が見落とされ、一部の従業員が不正に利益を得る状況が続いていると、経営層や経理への信頼低下は避けられません。

「不正が許されるのか」「一部の従業員が特別扱いされている」との思いから、従業員全体のモチベーション低下にもつながります。

社会的な信用の失墜

経費精算で不正を行った従業員に対しては、「業務上横領罪」「詐欺罪」「私文書偽造等罪」などの罪を問われる可能性があります。

また、経費を不正に受給したことで企業に損害を与えた場合には、不法行為による損害賠償請求の対象となります。さらに、就業規則などの規定により、懲戒処分も併せて課されることになります。

企業側も、社内で不正が発生したことによって、ブランドイメージの低下につながりかねません。

よくある経費精算の不正手口

ここでは、よくある経費精算の不正手口を紹介します。不正がどのように行われるかを事前に知っておくことで、対策がとりやすくなります。

架空経費の申請

実際には発生していない経費を捏造し、精算申請してお金を得る手法です。「カラ出張」や「カラ接待」がよく知られています。

実際には出張や接待をしていないにもかかわらず、領収書を用意して経費精算を申請する事例は、これまでも多く発生しています。

私的利用の経費申請

私的な飲食や交通費、物品などの購入を業務経費と偽って申請する手口です。少額であれば判明しづらいため、長期にわたって不正を繰り返すケースも珍しくありません。

また、仕事のついでに行っている場合など、曖昧な部分の判断が難しく、悪用されやすいともいえます。

二重申請・水増し請求

領収書を別の案件で使いまわしたり、領収書の金額を偽造したりして、本来よりも多い金額で申請する方法です。

たとえば、交通費の二重申請では、領収書をコピーして複数の部署で申請する、あるいは、交通系ICカードと手書きの書類を組み合わせて申請するなどの手口があります。

領収書の改ざん・紛失時の虚偽報告

手書き領収書や不鮮明なレシートを改ざんして悪用するケースや、「領収書を紛失した」と偽って虚偽の経費申請を行う方法があります。

そのほか、お店などから白紙の領収書をもらい、自分で金額を書き入れて申請するといった手口も行われています。

経費精算で不正が起きやすい理由とは

経費精算で不正が発生しやすい理由としては、以下のようなことが考えられます。

- 精算金額が少額かつ高頻度で上司のチェックが甘くなりやすい

- 申請者と承認者の距離が近く、なれ合いが生じる

- 組織の経費精算ルールが曖昧でグレーゾーンが多い

- 紙の領収書や手書き伝票に依存していて、チェックが形骸化する

- 内部統制が未整備で牽制機能が働いていない

それぞれ確認しておきましょう。

精算金額が少額かつ高頻度で上司のチェックが甘くなりやすい

交通費や備品の購入などは、1件ごとの金額が小さく頻度も多いため、毎回細かく確認することが難しくなります。

また申請する側も「これくらいならいいだろう」と安易に考えて、軽い気持ちで不正を行うケースも少なくありません。

申請者と承認者の距離が近く、なれ合いが生じる

部署メンバーと直属の上司など、経費精算の申請者と承認者が日常的に近い関係にある場合は、適正なチェックが機能しなくなります。そのため、形式的な承認にとどまり、違和感のある申請でも深く確認されないケースが増えてしまいます。

組織の経費精算ルールが曖昧でグレーゾーンが多い

経費精算のルールが社内規定として明確に定められていない場合、申請者や承認者の判断に委ねられる場面が増えてしまいます。

そのため、私的利用と経費との境界が曖昧になるなどして、不正を生み出す原因となります。

紙の領収書や手書き伝票に依存していて、チェックが形骸化する

紙の領収書や手書きの出金伝票が多い場合は、電子的な記録や裏付けがないため真正性の確認が人力に依存し、確認精度にも限界が生じてチェックの形骸化を招く可能性が高くなります。

不正の検知が困難であることから、従業員が不正をはたらく動機付けとなることも考えられます。

内部統制が未整備で牽制機能が働いていない

経費精算に関する業務の分担や承認フローが明確でない場合は、組織として不正を抑制する機能が働きにくくなります。

責任の所在が曖昧な状態では、十分なチェックができなくなります。

社内でできる経費精算の不正防止策

経費精算の不正を防ぐ方策としてルールの明確化と管理の徹底があげられます。以下で具体的なやり方について解説します。

上長や経理部門のチェック体制の強化

経費精算の申請のチェック体制が十分に機能していないと、不正な申請が増えることになります。改めて社内のチェック体制を見直し、なれ合いで形式的な作業にならないよう確認しておきましょう。

その際には、金額に応じて多段階の承認フローを導入したり、過去申請と突合しておかしな点がないかチェックしたりするなど、ルールの整備も併せて行うと良いでしょう。

明確なルールと経費規定の整備

経費についての規定が明確になっていない企業では、これぐらいは問題ないだろうと自分に都合よく判断し、従業員が不正をはたらきやすくなります。

まず、何が経費に該当するかを明文化し、曖昧な解釈を減らすことが重要です。その上で頻度や上限金額、対象範囲などを定量的に示し、社内規定に記しておきます。従業員の自分勝手な判断がなくなるようにしましょう。

証憑(領収書・レシート)管理の徹底

経費精算で不正を行う手口として、領収書やレシートを改ざんしたり、紛失と偽って出金伝票でお金を得ようとしたりするケースが多いのが実態です。

そのような不正を防ぐためには、証憑管理の徹底が効果的です。経費精算には領収書やレシートの原本の提出を義務化し、すべてスキャンして保管するルールを設けるなどして、領収書の使いまわしを防ぐようにしましょう。

ITツールを活用した経費精算の不正防止策

経費精算の不正を防ぐためには、ITツールの活用も非常に効果的です。具体的には、下記のような方法があります。

- クラウド経費精算システムの導入

- 領収書の画像認識・OCR機能の活用

- 利用明細の自動取り込みと突合

- システムと連動した法人カードの導入

それぞれ解説します。

クラウド経費精算システムの導入

経費精算の不正防止には、クラウド経費精算システムの導入が極めて効果的です。その理由として下記のような点があげられます。

- 定量的なルールに基づき、すべての申請を自動チェックする。

- 過去に処理した経費と突合し、異変があればアラート発信する機能がある。

- キャッシュレス決済との連携で、架空経費の申請や領収書の改ざんを防げる。

経費精算システムの導入は、不正防止だけでなく業務の効率化にも大きく貢献します。手入力を減らすことでミスが削減され、申請から承認、仕訳までがワンストップで管理できるため業務の透明化が進みます。

領収書の画像認識・OCR機能の活用

紙の領収書で精算する方式では、改ざんや二重払いが発生しやすくなります。また、入力する際に間違った金額になる可能性もあります。

紙の領収書は、スキャナーやスマートフォンのカメラで画像として取り込み、OCR機能で金額・店舗・日付などを読み取って処理する方式を導入するのがおすすめです。

画像を保存することで、手書きの改ざんや偽造を防ぐ証拠となり、二重申請もチェックできます。

また、手入力による修正が減少し、ヒューマンエラーが発生する可能性が大幅に低下します。

利用明細の自動取り込みと突合

交通系ICカードの利用履歴データを取り込んで経費精算システムに登録する機能を導入することで、交通費の不正な申請を抑えることが可能です。履歴データは専用のカードリーダーのほか、スマートフォンのアプリでも対応できます。

取り込まれた履歴データは、申請内容と自動照合され、不一致や異常値があった場合などには、アラートを出す仕組みになっています。

システムと連動した法人カードの導入

経費精算のキャッシュレス化は、業務の効率化だけでなく、不正防止に大きな役割を果たします。特にシステムと連動した法人カードを導入し、経費の支払いは基本的に法人カードを用いることで、経費の使用履歴が明確になります。

支払先・金額・日付が自動的に記録されるため、架空経費の申請や領収書の改ざん、二重申請などを防ぐ効果があります。

不正を予防する制度改革

経費申請の不正を防止するツールや方策はいくつもありますが、同時に社内で不正を予防する企業文化を築いていくことが重要です。ここでは、不正の発生を抑える企業の文化づくりについて解説します。

コンプライアンス意識の醸成

不正の防止の基本となるのは、従業員一人ひとりのコンプライアンス意識です。そのためには、日頃から法令順守や職業倫理を高めるように、はたらきかけ続けることが重要です。従業員の意識が変われば、不正な申請もなくなります。

具体的には、定期的に社内研修やeラーニングを実施し、不正の事例を共有し「やってはいけないこと」を明確にするのがおすすめです。

内部通報制度の整備

経費精算は金額が小さく、頻繁に行われるため、不正を見つけ出すのは容易ではありません。そのため、社内に内部通報制度を整備し、不正行為を見つけた従業員が通報する仕組みを構築することが早期発見に効果的です。

内部通報制度を機能させるためには、通報者の保護と信頼構築がカギとなります。

内部通報制度を機能させるには、公益通報者保護法に基づく通報者の秘密保持や不利益取扱い禁止が不可欠です。匿名通報制度は法的義務ではありませんが、信頼性を高める有効な手段といえます。

まとめ

ここまで、経費精算の不正防止について、具体的な手口を紹介しながら、対策について解説しました。

経費精算は、日常業務の中で頻繁に行われ、金額も少額であるため、チェック体制を設けていても多くの企業で不正が発生しています。

マンパワーによる対策だけでは十分に抑制できないため、経費精算のシステム化や不正を検知する仕組みづくりが必要です。

経費精算をキャッシュレス化することで、不正の抑止だけでなく、業務効率の向上も期待できます。

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

Bill One経費・Bill Oneビジネスカードの特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算を加速します。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部