- 経費精算

経費精算システムのメリット・デメリットは?選び方や失敗しないポイントを解説

公開日:

更新日:

「経費精算システムを導入するメリット・デメリットを知りたい」

「自社で経費精算システムを導入すべきかどうか分からない」

このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか?

経費精算システムの導入により、申請・承認・経理処理を効率化することで、業務負担の軽減が期待できます。

本記事では、経費精算システムのメリット・デメリットを詳しく解説。さらに、導入の流れや選び方も紹介します。これから経費精算システムの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

立替経費をなくす新しい経費精算スタイル

経費精算システムの導入メリット

経費精算システムとは、経費の申請・承認・処理をオンラインで完結できるようにするシステムです。手作業やExcelで対応していた工程をデジタル化することで、業務の効率化はもちろん、ミスや不正の防止にもつながります。

以下では、経費精算システムの導入について、申請者・承認者・経理担当・経営者、それぞれの立場から得られるメリットを紹介します。

なお、経費精算全般について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

申請者のメリット

申請者のメリットとしては、以下のようなものがあります。

- 申請書の作成・提出が簡単になる

- 承認依頼がスムーズになる

- 交通費申請の手間を省ける

- 申請ミスを削減できる

申請書の作成・提出が簡単になる

経費精算システムを使えば、申請書の作成や提出を簡単に行えます。

手書きやExcelの作成から解放され、オンラインで手軽に経費を申請できるようになります。経費精算システムのテンプレートや画面の指示に沿って必要事項を入力するだけでよく、入力ミスや記入漏れも起きにくくなります。

承認依頼がスムーズになる

承認依頼がスムーズになることも大きなメリットです。申請後は承認者に自動で通知されるため、紙の申請書を持って回ったり、出社したりする必要がありません。承認者がその場にいなくても申請を回すことができ、承認のスピードが向上します。

交通費申請の手間を省ける

ICカードや経路検索サービスと連携できる経費精算システムを使えば、移動経路の検索から金額の入力までを大幅に効率化できます。通勤費や出張交通費の申請がスムーズになり、面倒な計算も必要ありません。

なお、旅費交通費についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

申請ミスを削減できる

申請における人為的ミスを削減できるメリットもあります。毎月の経費が多いと、申請ミスが起こりやすいものです。

自動計算機能が備わっているものや、入力時に項目の候補を挙げてもらえるシステムなら、記入漏れや計算ミスなどのヒューマンエラーも防げます。申請から承認までの工程を短縮できることはもちろん、差し戻しも少なくなるので、余計なやり直しの手間も減るでしょう。

承認者のメリット

続いて、承認者のメリットを見てみましょう。承認者のメリットは以下の通りです。

- ボタン1つで承認・差し戻しが可能

- 出先でも承認作業が可能

- 通知機能で対応漏れを防止

- 不正申請の防止につながる

ボタン1つで承認・差し戻しが可能

ボタン1つで承認・差し戻しができる点は、承認者にとって大きなメリットです。

紙やExcelを使った経費精算では「申請書類を開いて内容を確認し、押印や署名をして返す」といった手間がかかります。

しかし、経費精算システムを使えば、確認から承認・差し戻しの流れをボタンひとつで完結できます。コメント機能のあるシステムを使えば、コミュニケーションをシステムで完結できます。

出先でも承認作業が可能

クラウド型の経費精算システムを導入すれば、PCだけでなくスマートフォンやタブレットからもアクセスできます。外出中や出張先でも承認作業ができるようになるため、移動時間や業務の合間に承認を行えます。

通知機能で対応漏れを防止

多くの経費精算システムには、対応漏れを防ぐための「通知機能」が備わっています。承認待ちの申請があると、システムから自動通知やリマインドの案内が届きます。

なお、承認待ち通知以外にも、通知機能には以下のようなものがあります。

通知機能の例

- 承認待ち通知…申請済みの経費が承認されていない場合、承認者に対して通知が届く

- 未対応通知…申請済みの経費が対応されていない場合、経理担当者に対して通知が届く

- 差し戻し通知…申請済みの経費に修正が必要な場合、申請者に対して通知が届く

不正申請の防止につながる

経費精算システムの導入により、部署や組織での経費をより適切に管理しやすくなり、不正申請の防止につながります。

経費精算システムを使えば、すべての申請履歴がシステム内に記録されます。そのため、「なぜこの経費が発生したのか」「誰が承認したのか」などを、後からでもスムーズに確認できます。

経理担当者のメリット

ここからは、経理担当者のメリットについて見てみましょう。経理担当者のメリットは以下の通りです。

- 仕訳・振込データ作成の自動化

- 申請チェックや催促の手間が減る

- 電子保存で紙の管理が不要に

仕訳・振込データ作成の自動化

経費申請データをそのまま会計ソフトと連携できるシステムなら、申請内容から仕訳・振込データを自動で作成できます。転記ミスや再入力の手間がなくなり、会計処理の正確性と業務スピードが向上します。

申請チェックや催促の手間が減る

システム上で申請内容が整っていれば、経理担当者が一つひとつ手作業でチェックする必要がありません。また、申請者や承認者の対応遅れが発生した場合も、自動通知により催促が不要になるため、経理担当者の負担が抑えられます。

電子保存で紙の管理が不要に

経費精算システムでは、基本的に電子データでの保存を行います。領収書や申請書などの証憑類も、すべてシステム内に一括保存が可能です。

紙の書類をひとつずつファイリングして保管する必要がなくなるため、管理の負担を軽減できます。保管のためのスペースや、管理にかかるコストも大幅に削減できるでしょう。

経営者のメリット

ここからは、経営者のメリットをご紹介します。経営者のメリットは以下の通りです。

- 経費の透明性向上・不正防止

- 業務効率化によるコスト削減

- 経費データの一元管理・分析が可能に

- 補助金を活用できる場合がある

経費の透明性向上・不正防止

社内における、経費の透明性向上や不正防止への効果が期待できます。

経費精算システムでは、経費の使途や申請内容などがシステムにすべて記録されます。万が一不正や無駄遣いが生じた場合も、履歴を確認することで早期発見につながります。

また、誰がどのような経費を使っているのかが可視化されることで、組織全体の透明性が高まるメリットもあります。

業務効率化によるコスト削減

経費精算は、申請者や承認者、経理担当者など、さまざまな部署に負担のかかる業務です。システム導入により経費精算にかかる工数が削減されれば、社内のリソースや人為的なコストを抑えられます。業務のスピードも上がり、生産性の向上にもつながるでしょう。

経費データの一元管理・分析が可能に

経費の利用状況をシステムで一元管理できるようになれば、部署ごとの支出傾向やコストの偏りなどもデータとして把握できます。分析結果を活用すれば、予算編成や経費削減の施策につなげられるでしょう。

補助金を活用できる場合がある

経費精算システムを導入する場合、補助金を活用できる場合があります。導入を検討している場合は、対象条件を調べた上で活用してみましょう。(※下表は2025年4月の情報)

補助金制度名 | 概要 | 補助率・補助額 | リンク |

|---|---|---|---|

IT導入補助金 | ITツールを導入するための経費の一部を補助 | 補助率:1/3または2/3以内 補助額:5万円〜450万円 | |

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 革新的な製品・サービスの開発、生産性を向上させるための設備投資などを支援 | 補助率:1/3〜2/3 補助額:100〜8,000万円 | |

小規模事業者持続化補助金 | 経営計画に基づく販路開拓や業務効率化などを支援 | 補助率:2/3 補助額:50〜200万円 | |

事業継承・引継ぎ補助金 | 事業承継を契機とした、新しい取り組みなどを支援 | 補助率:1/2または2/3 補助額:50〜600万円 |

経費精算システムのデメリット

経費精算システムには多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。導入を成功させるために、デメリットを事前に理解して、自社の状況と照らし合わせて検討しましょう。

- 導入コストがかかる

- 運用に慣れるまでに負担がかかる

- すべての作業をシステム化できるわけではない

導入コストがかかる

1つ目のデメリットは、導入コストがかかる点です。

経費精算システムの中には、初期費用に加えて月額利用料が発生するサービスもあります。業務の効率化や人件費の削減によってコストを回収できるケースが多いですが、自社の利用頻度や従業員数に応じて、費用対効果を事前にシミュレーションしておきましょう。

運用に慣れるまでに負担がかかる

経費精算システムは便利ですが、社内に浸透するまでに時間がかかるケースもあります。特に、これまで紙やExcelで経費を管理していた場合、慣れるまでに戸惑う社員も出てくるでしょう。

スムーズな定着のためには、マニュアルの整備や社内向けの研修が欠かせません。また、システムによっては、導入初期の支援やトラブル時のサポートが充実しているものもあるので、不安な場合は支援体制を事前に確認しておくことをおすすめします。

すべての作業をシステム化できるわけではない

経費精算システムを導入しても、すべての業務が完全に自動化できるわけではありません。

たとえば、「一部の取引先からは紙の領収書しか受け取れない」「システムが対応できない特殊な社内フローがある」といった場合、一部の作業がアナログのまま残る可能性もあります。

とはいえ、主要な工程がデジタル化されるだけでも、業務の効率化には大きな効果が見込めるでしょう。

また、システムの中には特定の業界に特化したものや、企業に合わせたカスタマイズに対応しているサービスもあります。自社のニーズに応じて、そういったシステムを検討してみてもいいかもしれません。

経費精算で企業が抱えやすい課題

ここからは、経費精算で企業が抱えやすい課題を見てみましょう。経費精算システムを導入すれば、以下のような課題を解決できます。

- 申請・承認の手間が多い

- 人為的ミスや不正のリスク

- 経理担当者の負担が大きい

申請・承認の手間が多い

経費の多い企業では、申請・承認のフローが煩雑になりやすいです。特に紙やExcelで経費申請を行っている場合、申請者が書類を作成し、上司に持参してハンコをもらうなど、手間のかかる工程がたくさんあります。

承認者が不在の場合は承認が滞り、経費の支払いが遅れてしまうこともあります。申請内容の修正があるとやりとりが増え、申請者・承認者双方の負担が大きくなりがちです。

人為的ミスや不正のリスク

経費精算業務では、人為的ミスや不正のリスクも問題となりやすいです。計算ミスや入力漏れ、申請内容の記載ミスなどは、日常的に起こりうるトラブルです。

また、意図的な水増し請求や不正な経費の申請があっても、チェック体制が整っていないと見落とされてしまうこともあります。申請者・承認者・経理担当、それぞれが手作業で管理している場合、不正を発見しにくいのが実情です。

経理担当者の負担が大きい

経理担当者は、申請内容のチェックや仕訳作業など、多くの処理を行わなければなりません。紙の領収書を保管・管理している場合、これらの作業にも手間がかかります。

業務が集中する月末や期末になると、通常業務に加えて精算処理が重なり、業務負担が大きくなってしまいがちです。

経費精算システムの導入により、このような課題を解決できます。

経費精算システムの導入メリットを最大化する選び方

ここからは、経費精算システムの導入メリットを最大化する選び方について解説します。

- 使いやすいシステムを選ぶ

- 自社に必要な機能が揃っているか

- サポート体制が整っているか

- 既存システムと連携できるか

- クラウド型・オンプレミス型のどちらが適しているか

使いやすいシステムを選ぶ

まず、使いやすいサービスを選ぶことが大切です。

経理担当だけではなく、申請者や承認者など社内の多くの人が経費精算システムを使用します。そのため、誰でも直感的に操作できるかどうかは非常に重要なポイントです。

「申請時のテンプレートがシンプルで見やすいか」「スマホやタブレットでも問題なく操作できるか」など、具体的な使いやすさを事前にチェックしましょう。トライアル期間を利用して、現場の社員に試してもらうのもおすすめです。

自社に必要な機能が揃っているか

システムによって機能の強みや特徴は異なります。自社に必要な機能が揃っているかを事前に確認しましょう。

「対応者へのリマインドを行いたい」「承認ルートを柔軟に設定したい」など、自社の業務フローに必要な機能が網羅されているかをチェックします。

また、仕訳データをCSV出力できるか、会計ソフトと連携可能かどうかといった点も、経理業務の効率化には欠かせません。システムの導入により、どのような効果が得られるかをイメージして選びましょう。

サポート体制が整っているか

経費精算業務は、企業の経営に関わる重要な業務です。導入後も安心して使い続けられるよう、サポート体制が充実しているサービスを選ぶことが大切です。

システムによってサポート体制は異なります。「システムに不慣れな社員が多いから、電話に対応しているシステムがいい」「リアルタイムですぐに返答してもらえるチャットサービスを使いたい」といったように、問い合わせの方法も確認しましょう。

既存システムと連携できるか

すでに使っている会計ソフトや人事管理システムなどと連携できるかも、システム選定でチェックしておきたいポイントです。連携がうまくいかないと余計な手間がかかり、効率化の効果が半減してしまいます。

自社の現状を把握した上で、スムーズに導入できるシステムを選びましょう。

クラウド型・オンプレミス型のどちらが適しているか

経費精算システムには、大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類があります。

クラウド型は、インターネット環境さえあればどこでも利用でき、アップデートも自動で行われるのが特長です。初期費用も比較的抑えやすく、中小企業やテレワーク中心の企業に向いています。

一方、オンプレミス型は、自社サーバーにインストールして運用するタイプで、セキュリティー面が安定しており、柔軟なカスタマイズが可能です。ただし、保守・管理コストは高くなりやすいため、大企業や情報管理が厳しい業界で導入されるケースが多いです。

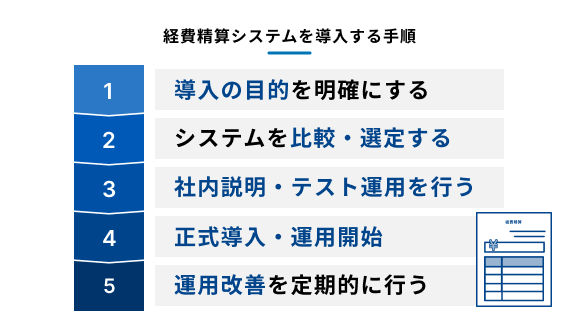

経費精算システムを導入する手順

最後に、経費精算システムを導入する手順を解説します。スムーズに導入を進めるためのステップをまとめました。経費精算システムの導入を成功させたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

1. 導入の目的を明確にする

まずはなぜ経費精算システムを導入するのか、目的を明確にしましょう。たとえば「経理業務の負担を減らしたい」「不正申請をなくしたい」「テレワーク対応を強化したい」など、課題を整理しておくことで、自社に合ったシステムを選びやすくなります。

なお、経費精算システムの導入を検討すべきタイミングとしては、以下などがあります。

- 社員数が増えて手作業による運用が限界を迎えている

- 人事異動や組織変更で業務の見直しが必要

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が求められている

2. システムを比較・選定する

導入目的が明確になったら、自社に合う経費精算システムを比較・選定します。システムごとに機能や特徴は異なるため、必ず複数のシステムをピックアップして比較しましょう。

使いやすさや機能、サポート体制、連携性など、先に触れたポイントを確認してみてください。多くのサービスでは無料トライアルを用意しているため、実際に操作感を試してから導入を決めると安心です。

3. 社内説明・テスト運用を行う

本格的に導入する前に、小規模な部署や特定のフローでテスト運用を行うことをおすすめします。この段階で使い勝手や運用ルールの課題を洗い出しておくと、導入後の大きなトラブルを防げます。

また、社内への共有も重要です。操作マニュアルを整えるだけでなく、必要に応じて社内説明会も実施しましょう。導入の目的や使い方を周知しておくことで、社内からの反発を防げます。

4. 正式導入・運用開始

テスト運用を経て改善点を反映したら、正式に導入します。全社員に対して操作方法の周知や問い合わせ窓口の整備を行い、現場で困らない体制を整えることがポイントです。

初期はトラブルや混乱が起きやすいため、導入直後は経理部門がフォローに入るなど、社内でのサポート体制も整えましょう。

5. 運用改善を定期的に行う

導入後も、使い方の見直しや制度のアップデートを行うことが大切です。使いにくい点があれば都度改善し、業務に馴染むよう調整していきましょう。

また、利用データを分析することで、「経費が多くかかっている部署はどこか」「不正やミスが発生しやすい工程はないか」などを可視化でき、さらなる業務改善にもつなげられます。

まとめ

経費精算システムの導入により、経理担当者の負担を軽減できることはもちろん、申請者や承認者、経営者にとってもさまざまなメリットがあります。

ぜひ、経費精算システムのメリットを生かして、経費精算業務を効率化してみてください。

「どの経費精算システムを導入すればよいのか分からない」といった方には、「Bill One経費」がおすすめです。クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- 年会費・発行手数料無料

Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部