- 経費精算

交際費の上限はいくら?企業規模別の限度額と会計処理のポイントを解説

公開日:

更新日:

接待や贈答にかかる交際費には、税法上の上限が設けられており、経理担当者は正しく理解しておく必要があります。

本記事では、法人における交際費の損金算入上限額や会計処理のポイントについて解説します。交際費に関する税務上のルールを正確に理解し、適切な会計処理と効果的な節税につなげられます。

立替経費をなくす新しい経費精算スタイル

交際費とは

企業の経理処理において、交際費は頻繁に登場する勘定科目の一つです。しかし、その定義や税法上の扱いは複雑な面も持ち合わせています。まずは、交際費の基本的な考え方を正しく理解しましょう。

交際費の定義

交際費とは、法人が事業に関係のある取引先への接待や贈答など、社外の人との交流を円滑にするために支出する費用です。実務上は「接待交際費」と呼ばれる場合もあります。たとえば、取引先との食事会やゴルフ、お中元やお歳暮といった贈答品の購入費用が該当します。これらの活動は、取引先との親交を深め、長期的に良好な関係を築くことを主な目的としています。

ただし、会計上の費用として計上した金額が、税金の計算上もすべて経費(損金)として認められるとは限りません。税法では、交際費は「交際費等」として扱われ、損金に算入できる金額に上限が設けられています。

これは、企業の過度な接待や高額な支出を抑制し、課税の公平性を保つためのルールです。そのため、会計上は費用であっても、税務上は損金として認められない部分が発生する場合がある点に注意が必要です。

交際費に含まれないもの

交際費が経費として認められるためには、事業の発展に貢献する目的があり、社会通念上、過度な金額でないこと、そして公私の区別が明確であることが前提となります。

この前提に当てはまらない費用は交際費に計上せず、別の勘定科目で処理します。

特に判断に迷いやすいのが「会議費」との区別です。社内会議のためのお茶代や弁当代は、基本的に会議費として扱われます。事業に関係する支出という点では共通していますが、交際費とは明確に区別して処理する必要があります。

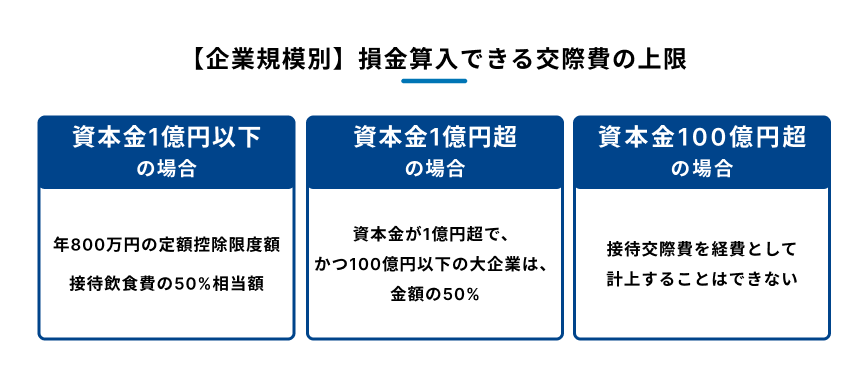

【企業規模別】損金算入できる交際費の上限

税法上、損金として算入できる交際費には上限が定められています。この「交際費の上限」、すなわち損金算入限度額は、公平性の観点から法人の資本金の額に応じて設定が異なります。

資本金1億円以下の場合

資本金1億円以下の法人では、損金算入限度額について以下の二つのうち、いずれか有利な方を選択できます。

- 年800万円の定額控除限度額:年間の交際費等の支出額のうち、最大800万円までを損金に算入する方法

- 接待飲食費の50%相当額:交際費のうち、飲食のために支出した金額(接待飲食費)の50%を損金に算入する方法

どちらの選択肢が有利になるかは、年間の支出状況によって変わります。例えば、接待飲食費の支出が年間1,600万円を超えない場合は、定額控除限度額である800万円を上限とする方が有利です。

一方で、接待飲食費が1,600万円を超える場合は、その50%を損金算入する方が節税効果が高まります。

事業年度ごとに支出状況を確認し、より損金算入額が大きくなる方法を選んで申告調整を行います。

資本金1億円超の場合

資本金が1億円を超え、かつ100億円以下の法人の場合、交際費のうち接待飲食費に要した金額の50%を損金に算入できます。ゴルフや観劇、贈答品など、飲食費以外の接待交際費は損金算入できません。したがって、飲食費以外の交際費が多い企業では、税負担が大きくなる可能性があります。

資本金100億円超の場合

資本金が100億円を超える大法人の場合、原則として交際費の損金算入は認められません。つまり、支出した交際費の全額が損金不算入となり、税金の計算上は経費として扱われません。これは、財務基盤のある大企業は、交際費を損金算入できなくても税負担に耐えうると考えられているためです。

ただし、すべての支出が対象外というわけではありません。後ほど詳しく解説しますが、一定の要件を満たす費用は交際費等の範囲から除外されます。この規定は資本金の規模にかかわらず適用されるため、大法人であっても、この基準を正しく理解し活用することが求められます。

交際費における飲食費の判断基準について解説

交際費の経理処理において、特に重要なのが飲食費の扱いです。税制改正によって判断基準が変わることもあるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。ここでは、2024年に改正された新しい基準を含めて解説します。

飲食費の基準が2024年4月に改正

2024年度の税制改正により、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が変更されました。従来は1人当たり5,000円以下でしたが、1人当たり1万円以下へと引き上げられています。この改正は、長引く物価高騰への対応や経済活動の活性化を後押しする目的があり、2024年4月1日以後に支出する飲食費から適用されています。

この改正によって、より多くの飲食費を交際費から除外し、「会議費」などの科目で全額を損金算入できるようになりました。経理担当者にとっては、経費精算業務の負担軽減にもつながる重要な変更です。

交際費等から除外するための4つの要件

支出した費用を税務上、交際費等から除外し、全額損金算入の対象とするためには、定められた要件を満たしていることが重要です。ここでは、その4つの要件を解説します。

接待飲食費であること

まず、その支出が事業関係者との関係を円滑にするための「接待飲食費」であることが大前提です。得意先や仕入先、株主など、社外の事業関係者との飲食がこれに該当します。一方で、社内の役員や従業員のみで行う飲食は、慰安が目的と見なされるため、原則として「福利厚生費」として扱われます。したがって、参加者に社外の人物が含まれているかどうかが、最初の判断ポイントとなります。

1人当たり1万円以下であること

次に総額を飲食に参加した人数で割った金額が、1人当たり1万円以下であることが必要です。例えば、4人で合計38,000円の飲食をした場合、1人当たりは9,500円となるので、交際費から除外できます。

なお、1人当たり1万円以下であるかの判定は、採用している経理方式によって異なります。

税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合には税抜金額で処理します。

必要事項が記録されていること

税法上の要件を満たすためには、以下の事項を記載した書類を保存する必要があります。

- 飲食等の年月日

- 飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係

- 飲食等に参加した者の数

- その費用の金額、飲食店等の名称および所在地

参照:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

これらの情報は、支出が事業関連であることを客観的に証明するために不可欠です。

領収書などの証憑を保存していること

上記の記録と併せて、支出の事実を証明する領収書などの証憑は必ず保存する必要があります。

証憑は、支払いの事実を裏付ける基本的な書類です。近年では、電子データで領収書を受け取る機会も増えていますが、その場合は電子帳簿保存法の保存要件に従って適切にデータを保存する必要があります。

交際費の上限に関する注意点

交際費の上限額を正しく計算し、適切な経理処理を行うためには、日々の業務でいくつかの点に留意する必要があります。税務調査で指摘を受けないための、実務上の注意点を4つ紹介します。

必ず領収書と記録は残す

税務調査では、支出の事実だけでなく、その目的や妥当性が厳しくチェックされます。そのため、領収書と取引に関する記録は必ずセットで保存しましょう。特に、参加者の氏名や所属、会食の目的といった情報は、領収書だけでは分かりません。

経費精算書に追記するなど、誰が見ても内容を理解できる形で記録を残すと安心です。記録が不十分な場合、経費として認められず、損金不算入と判断される可能性もあります。

会計上は上限を超えてもよい

交際費の損金算入限度額は、あくまで法人税法上の規定です。会計上は事業のために支出した交際費であれば、税法上の上限額を超えていても全額を費用として計上します。会計の目的は企業の財政状態を正しく報告することにあるからです。

そして、法人税の申告を行う際に、会計上の利益に対して、損金算入が認められない金額(損金不算入額)を加算する「申告調整」を行います。この仕組みを理解し、会計と税務を区別して処理することが正しい手続きです。

疑わしい経費は交際費に計上しない

役員の個人的な飲食費や、家族・友人との会食など、事業との関連性が疑われる支出を計上した場合、税務調査で否認されるリスクがあります。

交際費は、寄附金や広告宣伝費、福利厚生費などの区分をめぐって事実認定で争われることが多くあります。支出の目的や支出の相手方が事業に関連する者であるかなどの確認が税務調査で行われることがあります。

否認された場合は修正申告が必要になるほか、企業が本来納めるべき税額が少なく申告されているとみなされるため、本税以外にも過少申告加算税や延滞税といった追加課税が発生します。故意に行っていた場合には重加算税という重い制裁措置も課されます。

企業の信頼を損なうことにもつながるため、事業関連性が明確な支出のみを計上するよう徹底しましょう。

税制の最新ルールを把握する

交際費に関する税制は、経済状況や社会情勢の変化に応じて改正されることがあります。今回の1万円基準への引き上げのように、ルール変更は経理実務に直接的な影響を与えます。

経理担当者としては、国税庁のサイトや専門誌などを通じて、常に最新の情報を収集し、自社の経理処理が法令に準拠しているかを確認する姿勢が求められます。顧問税理士がいる場合は、定期的に情報共有を行うのも有効です。

交際費計上に関するよくある質問

ここでは、交際費の経理実務において頻出する疑問点とその回答をまとめました。

1人当たりの金額はどうやって計算する?

1人当たり1万円以下の基準判定は、法人が採用している経理処理方式に準じます。税込経理方式であれば消費税込みの金額で、税抜経理方式であれば消費税抜きの金額での判定となります。

例えば、税抜経理の企業が4名で43,120円(うち消費税3,920円)の飲食をしたとします。この場合、税抜価格の39,200円を4人で割るため、1人当たりは9,800円です。結果として1万円以下となり、全額を会議費として損金算入できます。自社の経理方式を確認し、正しく計算しましょう。

参加者一覧の作成は必須か?

1人当たり1万円以下の飲食費として交際費から除外するためには、参加者の氏名や社名、関係性などを記録した書類の保存が、法令で定められた要件となっています。

もしこの記録がない場合、たとえ1人当たり1万円以下であっても交際費として扱われます。その結果、損金算入の上限額の計算対象に含まれてしまうため、節税の機会を逃してしまいます。

経費利用者に経費精算システムへの入力や、領収書と指定の書類を合わせて提出させるなど、社内でルールを定めて確実に記録を残しましょう。

書類の保存期間はいつまで?

法人税法上、帳簿書類や領収書などの証憑は、その事業年度の確定申告書の提出期限翌日から原則として7年間保存する義務があります。これは、税務調査の対象期間に合わせたルールです。

また、青色申告法人で赤字(欠損金)が生じた事業年度においては、保存期間が10年間に延長される場合があります。電子請求書など電子データで受け取った書類も同様の期間、法令の要件を満たした形で保存が必要です。

まとめ

交際費の損金算入制度は、企業の資本金規模によって上限額が異なります。経理担当者は、自社に適用されるルールを正しく理解し、日々の経費精算から税務申告まで一貫した適切な処理を行いましょう。

特に接待飲食費のような判定基準の見直しは、多くの企業にとって税務処理に大きな影響を与えます。日頃から領収書の管理や必要事項の記録を徹底することは、企業のコンプライアンスを遵守し、不要な税務リスクを回避する上で不可欠です。常に最新の税制を把握し、正確な経理業務を遂行してください。

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部