- 請求書

電子請求書におけるインボイス制度対応のポイントと注意点 | 作り方や保存方法を解説

公開日:

更新日:

2023年10月1日から開始されたインボイス制度により、電子請求書に注目が集まっています。これまで紙の請求書をやりとりしていた経理担当者の中には、今後どのようにインボイスに対応していけば良いか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、インボイス制度における電子請求書の取り扱い方法について、わかりやすく解説していきます。電子保存の要件や紙保存が認められるケース、さらにはおすすめのツールなどもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

インボイス制度に伴う業務を効率化

電子請求書とインボイス制度の基礎知識

2023年10月から開始されたインボイス制度では適格請求書の発行・保存が求められており、電子請求書の利用がより一層重要になっています。まずは電子請求書とインボイス制度の基礎知識を振り返ってみましょう。

電子請求書とは?

電子請求書とは電子化された請求書のことです。ExcelやWordで作成した請求書をPDF化するもの、専用のシステムなどで作成するものなどがあり、メール経由やシステム上で送受信されます。

電子請求書の主なメリットは以下の通りです。

- コスト削減:印刷・郵送費用を削減

- 業務効率化:請求書の発行・管理を自動化し、作業時間を短縮

- 紛失リスクの軽減:データで保存するため、紛失や破損の心配が少ない

- 環境負荷の低減:ペーパーレス化により、環境への負担を軽減

一方で電子請求書には電子保存の要件が定められており、適切な管理が求められます。

インボイス制度とは?

2023年10月1日から始まったインボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の新しい方式のことです。正式には「適格請求書等保存方式」といいます。

インボイス制度の目的は、主に2つです。

- 複数の消費税率に対応した課税額を明確にする

- 益税を是正し、適切な税額控除を実現する

現在の消費税制度には10%と8%の複数の税率があり、取引別の課税額がわかりにくいという問題がありました。そこでインボイス制度では税率別の消費税額が分かるよう、事業者に適格請求書(インボイス)の発行と保存が義務付けられました。

また、支払われた消費税が納税されず、そのまま事業者の利益となってしまう益税を是正することも、インボイス制度の狙いです。

インボイス制度の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

インボイス制度で電子請求書の保存が重要な理由

インボイス制度では適格請求書の適切な保存が求められます。ここでは適格請求書の保存義務の内容と、正しく保存しない場合のリスクについて解説します。

インボイス制度における適格請求書保存義務とは

インボイス制度のもとでは、適格請求書発行事業者は交付した適格請求書の写しを保存する義務があります(消費税法第57条の4)。また、取引先から受領した適格請求書を保存する義務があります(消費税法第30条)。

具体的には、以下のような請求書が保存対象となります。

- 取引先に発行した適格請求書の控え

- 仕入れ先から受領した適格請求書

保存期間は原則として7年間です。特に電子請求書の場合、電子帳簿保存法に則った適切な管理が求められます。保存要件を満たさないと仕入税額控除が認められない可能性があるため、適切な運用が必要です。

請求書保存期間の詳細については以下の記事をお読みください。

電子請求書を正しく保存しない場合のリスク

電子請求書の保存要件を満たさないと、事業者は税務上の不利益となる可能性があります。主なリスクは以下の通りです。

青色申告の承認が取り消されるリスク

電子請求書が適正に保存されないと、税務署から青色申告の承認が取り消される可能性があります。青色申告が取り消されると特別控除や税制上の優遇措置を受けられなくなり、税負担が増加します。

仕入税額控除否認・重加算税のリスク

適格請求書の保存義務を怠った場合は仕入税額控除が認められない可能性があります。また、改ざんしたと疑われる場合には不正と見なされる可能性があります。この場合、通常の重加算税(追徴課税額の35%)にさらに10%が上乗せされるリスクがあります。

会社法違反に問われるリスク

会社法では取引に関する書類の保存義務が定められており、不適切な保存が発覚すると、法的責任を問われる可能性があります。特に電子請求書の場合、保存要件を満たさないと真実性が確保されていないとして、税務調査時に正当な取引証拠として認められないことがあります。

このように電子請求書の適正な保存を怠ると、税務・法務上の大きなリスクが発生します。電子帳簿保存法の要件を遵守し、確実な保存体制を整えることが重要です。

電子請求書を電子保存する方法

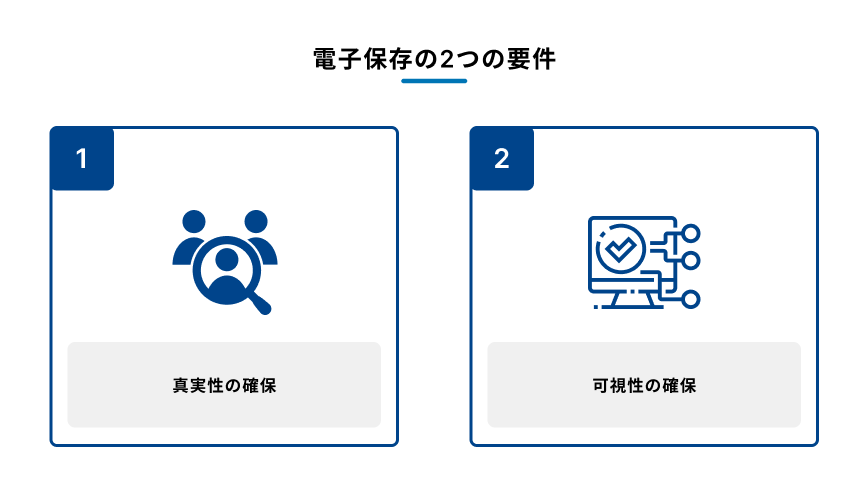

インボイス制度において電子請求書を適切に保存するには、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。ここでは電子保存の要件や具体的な方法について解説します。

電子請求書を適切に保存するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- 真実性の確保

- 可視性の確保

それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。

電子保存の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

電子保存の要件:真実性の確保

電子請求書の改ざんを防止し真実性を確保するためには、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

- 取引情報にタイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行うこと

- 取引情報の授受後、すみやかにタイムスタンプを付すこと(令和6年1月1日前に行った取引情報については、保存者または監督者の情報を確認できる状態にしておく必要があります。)

- 記録事項の訂正・削除を行った場合、以下のいずれかのシステムで取引情報を授受し、保存を行うこと

- 訂正・削除の履歴を確認できるシステム

- 記録事項の訂正・削除ができないシステム

- 正当な理由がない訂正・削除の防止について規程を定めた上で運用し、規程を備え付けておくこと

これらの対策を講じることで電子請求書の信頼性が確保され、税務上の証拠として認められるようになります。

電子保存の要件:可視性の確保

可視性の確保には、以下の2つの要件をどちらも満たす必要があります。

日付・金額・取引先で検索できる

これには、たとえば表計算ソフト(Excelなど)を使用して索引簿を作成する、データのファイル名に「日付・金額・取引先」などを入力してフォルダの検索機能を活用できるようにするといった方法があります。

電子取引データを画面や書面にすみやかに出力できる

これにはディスプレイやプリンタを備え付けて、必要に応じて即時出力できる環境を整えることが必要です。

電子保存の方法

電子保存の方法は、以下の2つに分けられます。

- クラウド保存

- オンプレミス保存

それぞれ詳しく見ていきましょう。

クラウド保存

クラウド保存とは、インターネット上のサーバーに電子請求書データを保存する方法です。近年、多くの企業がクラウド型の電子請求書管理システムを導入しています。

クラウド保存のメリットは以下の通りです。

- インターネット環境があればどこからでも、どの端末からでもアクセスできる

- システムのアップデートが自動で行われるため、法改正に対応しやすい

- バックアップ機能が充実し、データ紛失のリスクが低減される

一方、デメリットとしては以下が挙げられます。

- サーバーダウンやシステム障害時にアクセスできない可能性がある

- 月額料金などのランニングコストが発生する

オンプレミス保存

オンプレミス保存とは、自社のサーバーやハードディスクに電子請求書データを保存する方法です。クラウドサービスを利用せず、自社管理のもとで運用します。

オンプレミス保存のメリットは以下の通りです。

- インターネットに依存しないため、データアクセスが安定している

- セキュリティーを自社基準で管理できる

一方、デメリットとしては以下が挙げられます。

- サーバーやシステムの運用・保守にコストがかかる

- システムのアップデートや法改正への対応が必要

電子請求書の保存期間

電子請求書の保存期間は原則7年間です。ただし以下の例外が存在します。

- 法人が欠損金の繰越控除を適用する場合:10年間の保存義務

- 特定の帳簿書類(契約書や領収書など):最大10年間保存が求められるケースあり

電子請求書の保存期間を適切に管理し、要件に準拠した対応を行うことが重要です。

電子保存に役立つツール・サービス

電子請求書を適切に保存・管理する際は、専用のツールやサービスを利用すると便利です。ツール・サービスの選定に当たっては、以下のポイントに注意しましょう。

- インボイス制度対応機能の有無(適格請求書の発行・保存が可能か)

- 検索・管理機能の充実度(可視性の要件を満たしているか)

- コストと運用負担(クラウド型かオンプレミス型か)

適切なツールを導入し、電子請求書の保存・管理を効率化することで、税務対応の手間を大幅に削減できます。

インボイスに対応した電子請求書を作成する

インボイス制度に対応するためには、適格請求書の記載事項を満たした請求書を作成する必要があります。ここでは適格請求書の記載事項と、特定の業種向けの「適格簡易請求書」について解説します。

適格請求書の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

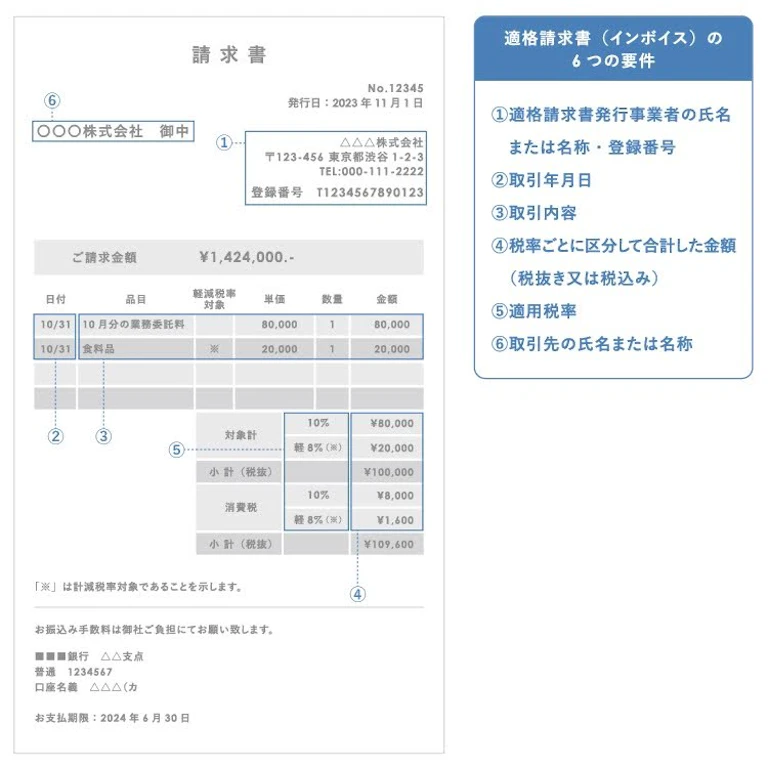

適格請求書の記載事項

適格請求書(インボイス)を発行するには、以下の項目を必ず記載する必要があります。

1.適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号

適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者として登録されていることが必要です。登録番号は国税庁のサイトで確認できます。

2.取引年月日

取引が行われた日を明記します。月単位での一括記載も可能です。

3.取引内容

取引された商品やサービスの内容を具体的に記載します。軽減税率の対象品目は「※」などで明示します。

4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および税率ごとに区分した消費税額

10%および8%の税率ごとに、合計金額と消費税額を分けて記載します。

5.適用税率

取引ごとに適用される消費税率を明示します。

6.取引先の氏名または名称

請求書を受け取る取引先の正式な名称を記載します。

これらの記載がないと、取引先が仕入税額控除を適用できなくなります。適格請求書の要件をしっかり満たした書類を作成することが重要です。

適格簡易請求書を作成できるケース

特定の業種では不特定多数の顧客を相手に取引を行うため、通常の適格請求書ではなく「適格簡易請求書」を発行することが認められています。

適格簡易請求書の発行が認められる業種は以下の通りです。

- 小売業(コンビニ・スーパーなど)

- 飲食店業(レストラン・カフェなど)

- 写真業(写真館・プリントショップなど)

- 旅行業(ツアー会社など)

- タクシー業

- 駐車場業(不特定多数の者に貸し付けるものに限られる)

- その他上記の事業に準ずる事業で不特定多数の顧客を相手にする事業

適格簡易請求書では、通常の適格請求書と比べて記載項目が簡略化されています。

- 適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号

- 取引年月日

- 取引内容

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)

- 税率ごとに区分した消費税額または適用税率

具体的な違いは「取引先の氏名または名称」の記載が必要ないことと、「税率ごとに区分した消費税額」と「適用税率」のいずれかの記載で良いことです(適格請求書にはどちらも記載が必要)。

電子請求書は紙で保存できるか

令和6年1月1日以後に行う電子取引からは、電子請求書などを紙に出力して保存することはできなくなりました。したがって、必ず、取引先と授受した電子データは保存しなければなりません。

まとめ

この記事では、電子請求書の基本やインボイス制度の要点、電子保存の方法について解説しました。電子帳簿保存法の要件を満たし「真実性の確保」や「可視性の確保」を意識した管理を行うことで、業務の効率化や税務リスクの軽減につながるでしょう。

インボイス制度に適応し、電子請求書を効率的に管理するためには、適格請求書に対応したクラウドサービスの活用も有効です。ぜひ「Bill One」の活用をご検討ください。

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部