- 請求書

電子帳簿保存法で請求書はどう保存する?ルールと注意点を解説【弁護士監修】

公開日:

更新日:

令和5年度税制改正で、電子帳簿保存法の内容も一部変更されました。このため、経理を担当する方の中には、以下のような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

「電子データの請求書はどう保存すればいい?」

「紙の請求書をスキャンして保存しても大丈夫?」

「請求書を発行する際に注意すべき点は?」

この記事では、電子帳簿保存法における請求書の保存ルールを、電子データ・紙媒体ごとにわかりやすく解説していきます。請求書の保存業務を効率化するツールやサービスもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

電子帳簿保存法対応の請求書管理システム

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を電子データとして保存する際の要件を定めた法律です。まずはその概要から正しく理解しましょう。

概要

電子帳簿保存法は、企業が国税に関連する帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。1998年に制定され、ペーパーレス化の推進や業務効率化を目的としています。

保存対象となる書類には、以下のようなものが含まれます。

- 請求書:取引の詳細を記録したもの

- 領収証:支払いの証明となるもの

- 契約書:取引条件を明文化したもの

- その他、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿類

これらの書類を電子データとして保存する場合、法律で定められた要件を満たすことが必要です。要件は書類の種類や保存方法によって異なりますが、主なものとしては、真実性の確保(データの改ざん防止)と可視性の確保(データの検索・閲覧の容易性)などが挙げられます。

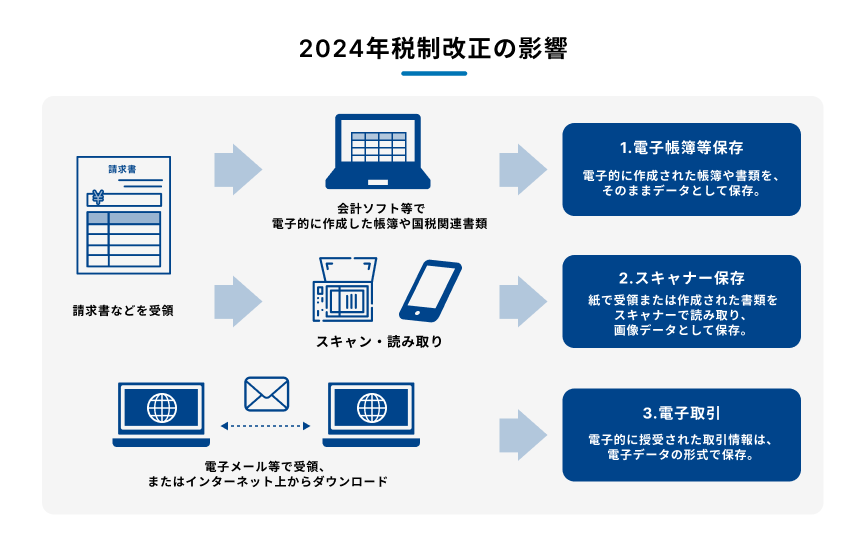

2024年税制改正の影響

2024年の税制改正により、電子取引のデータ保存が義務化されました。これにより、電子メールやクラウドサービスを介してやり取りされた請求書や契約書などの電子データを紙に印刷して保存することは認められなくなり、電子データのまま保存する必要があります。

一方で、紙媒体の国税関係帳簿や書類については、引き続きスキャナ保存が任意とされました。なお、スキャナ保存を行う場合は、タイムスタンプの付与や適切な運用規程が必要です。

その他の改正ポイントとしては、電子データの保存における要件の簡素化が挙げられます。たとえば、適切なシステムを使用する場合にはタイムスタンプの代替措置として訂正削除履歴の確保が認められるなど、企業の負担を軽減する方向性が示されています。

これらの改正を受けて、企業には電子データ保存に向けた体制整備を早急に進めることが求められています。

電子帳簿保存法の改正内容は以下の記事を参考にしてください。

電子帳簿保存法における請求書の保存ルールと注意点

請求書は、電子帳簿保存法の対象となる重要な書類の一つです。ここでは電子データと紙媒体のそれぞれについて、請求書の保存ルールと注意点を詳しく見ていきましょう。

受領した請求書の保存方法

取引先から受領した請求書は、電子帳簿保存法に基づき適切に保存する必要があります。

電子データの場合

電子データで受け取った請求書は、以下の要件を満たしたうえで保存する必要があります。

- 真実性の確保:データの改ざんを防止するため、タイムスタンプを付与したり、訂正削除履歴を残せるシステムを使用するなどの措置を行う

- 可視性の確保:必要な時にすぐに参照できるよう、日付、取引先名称、取引金額で検索できる状態にしておく

電子帳簿保存法に準拠したタイムスタンプは以下の記事を参考にしてください。

保存期間は原則として、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です(一定の条件を満たす場合は10年間)。

PDF形式で保存する場合、バージョンやセキュリティー設定によっては、検索や閲覧ができない場合があります。法的文章や医療記録などに使用される「PDF/A」のような、長期保存に適した形式を使用したうえで、適切なセキュリティー設定を行うようにしましょう。

クラウドサービスの活用は、データの保管場所やセキュリティー対策の手間を軽減するうえで有効です。ただしサービス提供会社の信頼性や、セキュリティー対策の内容などを十分に確認しておく必要があります。

電子データの請求書を保存する際は、データの破損や紛失にも注意が必要です。定期的なバックアップや、ウイルス対策ソフトの導入など、適切な対策を講じましょう。

紙の場合

紙で受け取った請求書を電子保存する場合は、スキャナ保存を行うことになります。スキャナ保存の手順と要件は以下の通りです。

- 解像度200dpi以上で読み取り、カラーまたはグレースケールで保存する

- タイムスタンプを付与し、スキャンした日時の記録を残す

- 原本と画像データを照合し、折れ曲がり等がないかも含め同等であることを確認する

スキャナーで電子データに変換した請求書も、原則としてその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が必要です。

なお保存方法のコツとトラブルを防ぐポイントとして、以下の点に注意しましょう。

- 高性能なスキャナーを使用して、画像の品質を向上させる

- OCR処理を行うことで、文字検索を可能にする

- データの保管場所やファイリング方法を工夫し、検索性を高める

発行した請求書の控えの保存方法

発行した請求書の控えも、電子帳簿保存法の対象となります。

電子データの場合

電子データで発行した請求書の控えは、受領した請求書と同様に、真実性と可視性を確保したうえで保存する必要があります。また、保存期間もその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間です。

紙の場合

紙で発行した請求書の控えは、請求書をコピーして紙で保存する方法と、スキャナ保存する方法があります。

スキャナ保存を行う場合は、電子データ保存時と同じ法律要件を満たす必要があります。保存期間は原則その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。

電子帳簿保存法において請求書の発行側が押さえておくべきポイント

請求書を発行する側も、電子帳簿保存法への対応が必要です。ここでは、電子データと紙媒体の場合に分けて、請求書の発行側が押さえておくべきポイントを解説します。

電子データで請求書を発行する場合

電子データで請求書を発行する場合、以下のポイントを押さえておきましょう。

データ形式、送信方法

請求書は、PDF形式で作成するのが一般的です。PDF/Aなどの長期保存に適した形式を使用することで、将来にわたってデータの閲覧性を確保できます。

請求書の送信は、メールに添付して送付するか、請求書発行システムから送付するのが一般的です。請求書発行システムを利用すれば、請求書の作成から送付、管理までを効率的に行うことができます。

注意点

請求書を発行する際は、データが改ざんされないようPDFにパスワードを設定する、電子署名を追加するなどのセキュリティー対策を講じることが重要です。

請求書の発行日時を証明し、偽造を防止するために、タイムスタンプも付与しましょう。

紙で請求書を発行する場合

PCを使用して作成した請求書を、出力のうえ紙で発行する場合でも、その控えの保存については電子帳簿保存法への対応が必要です。

受領側の保存負担を軽減する

紙の請求書を受け取った側は、スキャナ保存を行う際に、原本の保管やタイムスタンプの付与などさまざまな作業が発生します。

発行側が以下の点に配慮することで、受領側の保存負担を軽減することができるでしょう。

- 原本を紛失した場合に備え、必ずコピーを作成して保管しておく

- 原本の郵送だけでなく、PDFのデータも交付する

- スキャナ保存を行いやすいよう、適切なレイアウトや高品質の印刷を心がける

ペーパーレス化を進めるための準備

現在は紙で請求書を発行していても、将来的には紙の請求書を廃止し、電子データでのやり取りに移行することが望ましいでしょう。

ペーパーレス化を進めるためには、以下の準備が必要です。

- コスト削減、業務効率化など、ペーパーレス化によって何を実現したいのかを明確にする

- 請求書の発行・送付・管理に関する業務フローを見直し、電子化に対応できるように変更する

- 電子請求書に移行する場合は、事前に取引先にその旨を伝え、理解と協力を得るようにする

- 紙でのやり取りを希望する取引先に対して、どのように対応するかを検討しておく

- 電子データの安全性を確保するための措置(電子署名、アクセス制限など)を導入する

早めに準備に取り組んで、電子データへのスムーズな移行を目指してください。

電子帳簿保存法に対応しつつ請求書保存を効率化するツール・サービス

電子帳簿保存法に対応した請求書保存を効率化するためには、適切なツールやサービスの活用が不可欠です。ここでは、代表的なツール・サービスを紹介します。

請求書受領・管理システム

請求書受領・管理システムは、企業が受領した請求書を電子的に管理し、承認フローや支払い処理を効率化するためのソフトウエアです。紙の請求書を電子化し、一元管理することで、業務の効率化やコンプライアンス対応が容易になります。

メリット

請求書受領・管理システムの主なメリットは以下の通りです。

- 請求書の電子化:紙の請求書をスキャンまたはOCR機能でデータ化し、ペーパーレスで管理できる

- ワークフローの効率化:承認フローをシステム上で自動化し、処理時間を短縮できる

- 支払い漏れの防止:請求書の管理を一元化し、支払期限の管理を容易にする

- コンプライアンス対応:電子帳簿保存法やインボイス制度への対応がしやすくなる

- 他システムとの連携:会計ソフトやERPと連携し、経理業務を効率化できる

選び方

請求書受領・管理システムを選ぶ際は、特に以下の点に注目しましょう。

- 電子インボイス対応:電子帳簿保存法やインボイス制度に適合しているか確認する

- OCR機能の有無:紙の請求書をデータ化する機能があると業務効率が向上する

- ワークフロー機能:社内の承認フローに対応した機能が備わっているか

- システム連携:会計ソフトやERPとスムーズに連携できるか

- コスト:導入・運用コストが予算に見合っているか

- サポート体制:導入後のサポートが充実しているか

ドキュメント管理システム

ドキュメント管理システムは、電子文書を一元的に管理するためのシステムです。請求書などの書類を電子化して保存することで、検索性やセキュリティーの向上につながります。

メリット

ドキュメント管理システムの主なメリットは以下の通りです。

- キーワード検索やタグ付けなどにより、必要な書類をすぐに探し出すことができる(検索性の向上)

- 紙文書を電子化することで、保管スペースの削減や印刷コストの削減につながる(ペーパーレス化)

- 文書の変更履歴を管理することで、誤った変更を防止できる(バージョン管理)

- アクセス権限の設定などにより、セキュリティーを強化できる

選び方

ドキュメント管理システムを選ぶ際は、以下の点に注目しましょう。

- 機能:必要な機能が備わっているかを確認する

- 使いやすさ:操作画面が見やすく、使いやすいものを選ぶ

- 料金:月額料金や初期費用などを比較検討する

- セキュリティー:適切なセキュリティー対策が施されているかを確認する

スキャナー

紙の請求書を電子化して保存する場合は、スキャナーが必要です。電子帳簿保存法に対応したスキャナーを選ぶようにしましょう。

スキャナーの種類

ひとくちにスキャナーといっても、さまざまな種類があります。

- シートフィードスキャナー:大量の書類をまとめてスキャンするのに適している

- フラットベッドスキャナー:厚みのある書類や冊子などをスキャンするのに適している

- モバイルスキャナー:本体が小型で、持ち運びながらの利用に適している

選び方

スキャナーを選ぶ際は、以下の点にも注目しましょう。

- 解像度:電子帳簿保存法では、300dpi以上の解像度が必要

- スキャン速度:大量の書類をスキャンする場合は、スキャン速度が速いものが好ましい

- OCR機能:OCR機能が搭載されていれば、スキャンした文書をテキストデータ化できる

OCRソフト

OCRソフトは、スキャンした画像データから文字を読み取るソフトウエアです。OCRソフトを利用することで、請求書の内容をテキストデータ化し、検索や編集などが可能になります。

メリット

OCRソフトを利用するメリットは以下の通りです。

- OCRソフトで文字を読み取ることで、手入力の手間を省ける

- テキストデータ化することで、キーワード検索が可能になる

- テキストデータを会計ソフトなどに転記して活用できる

選び方

OCRソフトを選ぶ際は、以下の点に注目しましょう。

- 認識精度:文字の認識精度が高いものを選ぶ

- 対応言語:必要な言語に対応しているかを確認する

- 機能:必要な機能が備わっているかを確認する

まとめ

この記事では、電子帳簿保存法における請求書の保存ルールについて解説しました。電子データ、紙媒体それぞれの場合について、保存方法や注意点などを理解しておくことが重要です。

企業のコンプライアンスを守るうえで、請求書の適切な保存は欠かせません。電子帳簿保存法のルールを遵守し、適切な保存体制を構築しましょう。請求書受領・管理システムなどのツール・サービスを活用して、請求書保存の業務効率化を図ることも有効です。

「Bill One」は、請求書の受領・発行などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One(請求書受領)の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One(債権管理)の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。