- 経理・財務業務その他

債権回収はどう進める?【弁護士監修】法的手段や未回収を防ぐ方法を解説

公開日:

更新日:

企業にとって売掛金などの債権回収は、安定したキャッシュフローを維持し、経営の健全性を保つために不可欠です。しかし、多くの企業が取引先の支払い遅延や未払いに悩まされており、経営者や経理担当者にとって大きな課題となっています。

この記事では、自社で債権回収を進める具体的な手順から、専門家への依頼を検討すべきタイミング、さらには未回収リスクを減らすための効果的な債権管理方法まで、実務に役立つ情報を解説します。

債権管理業務を効率化

債権回収の基本的なステップ

債権回収は段階的に進めることが基本です。まずは穏便な方法から始め、状況に応じて徐々に強い手段に移行することで、取引関係を維持しつつ確実な回収を目指しましょう。

請求・入金状況の確認と記録の整理

債権回収のアクションを起こす前に、債権の内容を正確に把握することが重要です。契約書、請求書、納品書、これまでの連絡履歴(メール、電話メモなど)を確認し、債権の金額、発生日、支払い期日などを明確にしましょう。

特に重要なのは、債権の根拠となる証拠資料を整理しておくことです。後々のトラブルや法的手続きに備え、取引の経緯を示す文書は日付順に整理し、いつでも提示できる状態にしておきましょう。

電話やメールでの状況確認・催促

債権回収における最初の連絡では、電話やメールでの状況確認と、穏やかに支払いを促すことが基本です。まずは支払いが遅れている理由をヒアリングしましょう。単なる失念や事務手続きの遅れであれば、このステップで解決することも多くあります。

連絡の際には以下の点に注意しましょう。

- 感情的にならず、冷静かつビジネスライクに対応する

- 相手の状況を理解する姿勢を示しつつも、支払いの必要性を明確に伝える

- 連絡日時、対応者、会話内容を必ず記録に残す

- 具体的な支払い期日と支払い方法について合意を得る

状況に応じて、支払い条件の見直し(分割払いなど)を検討することも有効です。

書面による督促(支払い催告書・督促状)

電話やメールでの催促に反応がない場合、支払い催告書や督促状による督促に移ります。これらの書面には以下の事項を必ず記載しましょう。

- 宛名と発行日

- 差出人の情報

- 請求内容と請求金額

- 具体的な支払い期日

- 振込先口座情報

- 支払いがない場合の対応予告

督促状は普通郵便ではなく、特定記録郵便や簡易書留など、送付した記録が残る方法で送付することをおすすめします。これにより、督促状を送ったという事実の証拠が残ります。

入金催促の詳細については、以下の記事もお読みください。

内容証明郵便による通告

書面による督促にも反応がない場合、次のステップとして内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたか」を郵便局が証明する制度です。

内容証明郵便の主な効果は以下の2点です。

- 法的な「証拠」としての価値がある(後の訴訟の際に有効)

- 相手に対する心理的プレッシャーとなり、支払いを促す効果がある

内容証明郵便には、債権の詳細、これまでの催促経緯、具体的な支払い期限、支払いがない場合の法的措置についての警告を明記します。

また、消滅時効の完成を6ヶ月間猶予させる「催告」の事実を証明する手段として内容用証明郵便は有効であり、時効が迫っている債権にも用いられます。

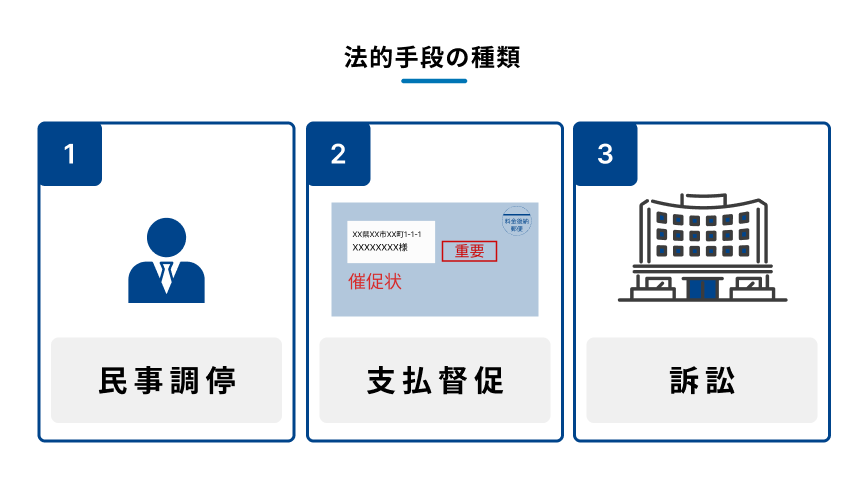

法的手段

上記のステップを踏んでも支払いがない場合、最終手段として裁判所を通じた法的手段を検討します。法的手段には、民事調停、支払督促、訴訟(通常訴訟・少額訴訟)などがあり、状況に応じて適切な手段を選択する必要があります。

法的手段には一定の費用と時間がかかりますが、債権回収の最終的な手段として重要です。次のセクションでは、各法的手段の特徴と選び方について詳しく解説します。

債権回収のための法的手段とは

内容証明郵便などによる督促でも支払いがない場合は、法的手段によって債権回収を検討する必要があります。適切な手段を適切に選択し、効果的に活用することが債権回収の成功につながります。

債権の詳細については、以下の記事もお読みください。

法的手段の種類

債権回収のための主な法的手段は、以下の3つです。

- 民事調停

- 支払督促

- 訴訟

1.民事調停

民事調停は、裁判所の調停委員を介して、債権者と債務者が話し合い、合意による解決を目指す手続きです。非公開で行われるため、取引先との関係悪化を最小限に抑えられるメリットがあります。また、裁判に比べて費用が安く、手続きも比較的簡易です。

和解が成立した際に作成される「調停調書」は、判決と同じ効力を持ちます。ただし相手が調停に応じなかったり、話し合いがまとまらなかったりした場合は、他の法的手段の検討が必要です。

2.支払督促

支払督促は、裁判所に支払督促を申し立て、債務者に支払いを命じる手続きです。債務者が異議を申し立てなければ、強制執行が可能になります。手続きが比較的簡易で、費用も安いのが特徴です。

ただし、債務者が異議申立てをすると通常訴訟に移行するため、債務者が争う姿勢を見せている場合、最初から訴訟を選択した方が時間を無駄にせずに済むことがあります。

3.訴訟

訴訟は、通常訴訟と少額訴訟の2種類です。通常訴訟は140万円以下の請求なら簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所で扱われます。少額訴訟は60万円以下の請求に限定されますが、原則として1回の期日で審理を終え、即日判決が出されます。

訴訟で勝訴判決を得ると、それに基づいた強制執行が可能です。ただし、訴訟には費用と時間がかかるため、債権額や回収可能性を考慮して判断する必要があります。

法的手段を検討する際のポイント

法的手段を選択する際は、以下のポイントを総合的に考慮して判断しましょう。

相手の支払い意思と能力

相手に支払い意思がなく、かつ支払い能力がある場合は法的手段が有効です。一方、支払い能力がない場合は法的措置を取っても回収できない可能性があります。

債権額と回収可能性

債権額が高額であれば、費用をかけても法的手段を取る価値があります。一方、少額の場合は費用対効果を考慮する必要があります。手続きにかかる費用・時間・労力を考慮し、最も効率的な手段を選びましょう。

取引先との関係性

今後も取引を継続したい相手であれば、関係性を考慮して、法的手段を避けるという判断も考えられます。状況に応じて弁護士などの専門家にも相談しながら、最適な債権回収方法を選択しましょう。

債権回収の重要性とリスク

債権回収は企業の健全な経営を維持するための重要な業務です。ここでは適切なタイミングでの回収が企業経営に与える影響と、放置した場合のリスクについて理解しましょう。

なぜ債権回収が重要なのか

売掛金などの債権が回収されないと、企業経営に悪影響を及ぼします。

特に重要なのは資金繰りへの影響です。売り上げとして計上されていても、実際に入金がなければ運転資金の不足を招き、資金繰りが悪化します。中小企業であれば、大口取引先からの入金遅延だけで、給与支払いや仕入れ代金の支払いに支障をきたすこともあります。

最悪の場合、損益計算書上では利益を計上しているにもかかわらず、現金の流入がないために資金ショートを起こす「黒字倒産」に陥るリスクもあります。適切な債権回収は、単なる未払い金の回収以上に、企業の存続にかかわる重要な業務なのです。

債権回収を放置するリスク

債権回収のアクションを遅らせれば遅らせるほど、回収できる可能性は低下します。時間の経過とともに債務者の資力が悪化していくリスクがあるからです。特に、取引先の経営状態に不安がある場合は、早期の債権回収アクションが不可欠です。

また、債権には消滅時効(一般的に権利を行使できることを知った時から5年)があり、適切なタイミングで法的な対応を取らなければ債権を回収する権利自体が失われる恐れがあります。

さらに、債権回収の問題を放置すると取引先との関係が悪化するリスクもあります。早期かつ適切な対応が、健全なビジネス関係を維持する上でも重要です。

債権回収は外部に依頼すべき?

債権回収は自社でも行えますが、状況によっては専門家に依頼した方が効率的かつ効果的な場合があります。ここでは外部委託を検討すべき状況や、委託先の選択肢について解説します。

外部への依頼を検討すべきケース

以下のような状況では、債権回収を外部の専門家に依頼することを検討すべきです。

- 債権額が高額の場合

- 相手が交渉に応じない、悪質な場合

- 法的手段が必要だが知識・ノウハウがない場合

- 担当者の負担が大きい場合

- 取引先との関係上、自社が強く出にくい場合

依頼先を選ぶ際には、債権回収分野での実績、費用体系の明確さ、担当者との相性などを総合的に考慮しましょう。

債権回収を依頼できる業者

債権回収を外部に依頼する場合、主に以下の3つの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、状況に応じた最適な依頼先を選びましょう。

- 債権回収会社(サービサー)

- ファクタリング会社

- 弁護士

1.債権回収会社

債権回収会社(サービサー)は、法務大臣の許可を得て債権管理回収業を営む専門業者です。取り扱える債権は「特定金銭債権」に限定されており、主に金融機関などの貸付債権、リース・クレジット債権、保証契約に基づく債権などを対象にしています。

債権回収会社は専門的なノウハウと経験を持つため、効率的な回収が期待できます。ただし原則として、一般の事業会社の売掛債権などは取り扱えないケースが多いため注意しましょう。依頼前に、自社の債権が特定金銭債権に該当するかどうかの確認が必要です。

2.ファクタリング会社

ファクタリング会社は、事業者が持つ債権を買い取り、即時に資金化するサービスを提供する業者です。厳密には債権回収代行ではなく、債権譲渡による資金調達手段という性格が強いサービスといえます。

ファクタリングを利用すると、債権の回収リスクはファクタリング会社に移転します。これにより確実に資金を得られる点がメリットですが、債権額の10〜30%程度の手数料がかかることに注意が必要です。

3.弁護士

弁護士は特定債権だけでなく、あらゆる種類の債権回収を依頼できます。法的措置を含めた幅広い債権回収方法を提案でき、債権回収に付随した法務全般についてのアドバイスも可能です。

弁護士名義での督促状や内容証明郵便は心理的効果が高く、相手に支払いを促す効果があります。また、交渉が難航した場合にスムーズに法的手段に移行できるのもメリットです。

着手金、成功報酬などの弁護士費用はかかるものの、特に回収が困難なケースや法的対応が必要な場合、弁護士への依頼が最も効果的なケースが多いでしょう。

債権の未回収を防ぐための予防策

債権の未回収リスクを最小限に抑えるためには、問題が発生した後の対応だけでなく、事前の予防策が非常に重要です。効果的な予防策であれば、債権回収に奔走する必要性自体を減らすことができます。

債権管理の詳細については、以下の記事をお読みください。

コーポレートチェック・与信管理を行う

取引開始前に行う与信管理は、債権未回収リスクを大幅に軽減する予防策です。新規取引先と契約を結ぶ前に、以下のポイントを確認しましょう。

- 実在性の確認:取引先が実在する企業かどうか、法人登記簿謄本で確認する

- 財務状況の評価:帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査会社のデータベースを活用し、取引先の支払い能力を評価する

- 支払い履歴の確認:可能であれば、他社との取引における支払い履歴について情報収集する

- 与信限度額の設定:取引先の財務状況や信用度に応じて与信限度額を設定し、それを超える取引には前金や保証金を求めるなどの対策を講じる

適切な与信管理によって、支払い能力に不安のある取引先を事前に特定し、取引条件の調整や取引自体の見直しを検討することができます。与信管理は一度行えば終わりではなく、定期的に見直すことが重要です。

契約書に条件を明記する

取引開始時に作成する契約書に、支払いに関する条件を明記することで、後のトラブルを防ぎます。記載する主な項目は以下の通りです。

- 支払い条件の明示:支払い期日、支払い方法を明確に定める

- 遅延損害金の規定:支払いが遅れた場合の遅延損害金(年利○%など)を明記する

- 所有権留保条項:商品の代金が完済されるまで所有権が売主に留保されることを明記することで、未払いがあった場合の担保とする

- そのほかの担保の設定:必要に応じて、保証人の設定や担保の提供を求める

契約書に明確な条件を記載することで、支払いトラブルが発生した際の交渉力が高まるだけでなく、支払い遅延自体を抑止する効果も期待できます。

請求・入金管理体制を効率化する

効率的な請求・入金管理体制を構築することで、支払い遅延を早期に発見し、迅速に対応することができます。例えば、以下のような対応がおすすめです。

- 請求業務の標準化:請求書の発行タイミング、フォーマット、送付方法などを標準化し、漏れや遅れを防ぐ

- 入金管理の徹底:入金状況を定期的に確認し、未入金を早期に発見する体制を構築する

- 請求・入金情報の一元管理:複数の部署や担当者が変わる場合でも、情報を一元管理し、抜け漏れや重複を防ぐ

手作業やExcelなど汎用ツールによる管理には限界があり、取引量が増えると入金漏れや督促忘れのリスクが高まります。取引規模に応じて、専用の債権管理システムの導入を検討することも重要です。

債権管理システムを導入する

債権管理に特化したシステムを導入することで、請求・入金管理業務を大幅に効率化し、未回収リスクを低減できます。債権管理システムの主な機能としては、以下のものが挙げられます。

- リアルタイムの入金状況把握:入金遅延をリアルタイムで把握し、早期の督促対応が可能になる

- 自動督促機能:支払い期日を過ぎた債権に対して自動的に督促メールを送信するなどの機能により、督促忘れを防止する

- 期日管理・アラート機能:支払い期日や督促のタイミングを自動的に管理し、担当者にアラートを出す機能により、対応の遅れを防ぐ

- 分析・レポート機能:取引先ごとの支払い状況や遅延パターンを分析し、リスク管理に活用する

専用システムの導入により、人的リソースを削減しながらも、より確実な債権管理を実現することができます。特に取引量が多い企業では、システム導入による業務効率化と未回収リスク低減の効果は絶大です。

まとめ

債権回収は企業の資金繰りと経営健全性を維持するための重要な業務です。この記事では、債権回収の基本的なステップから法的手段、外部業者への依頼の判断基準、未回収を防ぐための予防策まで、実務に役立つ情報を解説しました。

このうち最も重要なのは、債権回収が必要になる前に未回収を予防することです。適切な与信管理と効率的な債権管理体制を構築することで、多くの未回収リスクを事前に回避することができるでしょう。自社に合った債権管理システムを導入する際は、「Bill One債権管理」も選択肢の一つです。

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部