- 経費精算

法人カードの名義は誰になる?名義人以外の利用や名義の変更方法を解説

公開日:

更新日:

法人カードは、会社や個人事業主に対して発行されるクレジットカードです。法人カードを導入すると立替経費精算がなくなり、経費精算業務の効率化にもつながるため、導入している会社も多くあります。

しかし法人カードを導入する場合、名義人は誰になるのか、誰が利用可能なのか、正確に把握しておく必要があります。なぜなら、クレジットカード会社の規約に反すると利用停止になるだけでなく、法人の信用情報にも影響を与える可能性があるからです。

この記事では、法人カードの名義人の扱い、利用できる人の範囲、支払い口座などについて解説します。

法人カードで経費精算を効率化

法人カードの名義の扱い

法人カードは、カードに会社名が印字される場合もあるものの、名義は「会社」ではなく実際にカードを利用する「個人」です。

例えば社長が利用する場合は、社長の個人名義です。また、役員や社員が利用できる法人カードを申し込むことも可能であり、この場合、名義は役員・社員個人となります。それぞれの詳細と「引き落とし口座」「利用した際のサイン」についても合わせて解説します。

役員の場合

法人カードは個人事業主、法人ともに申し込み可能です。名義は法人ではなく「個人」であり、法人の役員が申し込みをした場合、名義は「役員個人」です。

名義人の箇所に法人名を印字したカードを発行することはできません。社名が印字された上で、名義人の欄に「個人」の名義人の名前が印字されるケースはありますが、あくまで名義人は「個人」です。

役員名義の法人カードを利用できるのは、名義人である役員のみです。

引き落としはカード発行時に指定した口座からになり、役員個人の口座ではありません。口座の名義について詳細は以下の項目で詳しく解説します。

社員向けに発行する場合

一般社員が法人カードを利用したいケースもあるでしょう。この場合、社員向けの法人カードを申し込むことも可能です。名義は役員と同様に「法人」ではなく、利用する社員それぞれの個人名になります。

社員名義の法人カードを利用できるのは、名義人である社員のみです。このため、社員がそれぞれ追加で申し込みを行う必要があります。

また役員の場合と同様に引き落としはカード発行時に指定した口座からになり、社員個人の口座ではありません。口座の名義について詳細は以下の項目で詳しく解説します。

社員による法人カード利用のメリット

社員が法人カードを利用する場合のメリットとして、下記の4つがあげられます。

- 経費精算の負担が軽減できる

- 人為的ミスが発生するリスクを減らせる

- 振込手数料がかからない

- ポイント還元が得られる

それぞれ詳しく解説します。

1.経費精算の負担が軽減できる

法人カードを社員に利用させる大きなメリットは、経費精算の手間が大幅に軽減されることです。

現金での決済では、まず社員が立替払いを行い、領収書を基に精算書を作成し、その後上司の承認を得て経理で精算という手順が一般的です。この流れは、社員だけでなく上司や経理担当者にも大きな負担をかけるため、業務の遅れや効率の低下を引き起こすことがあります。

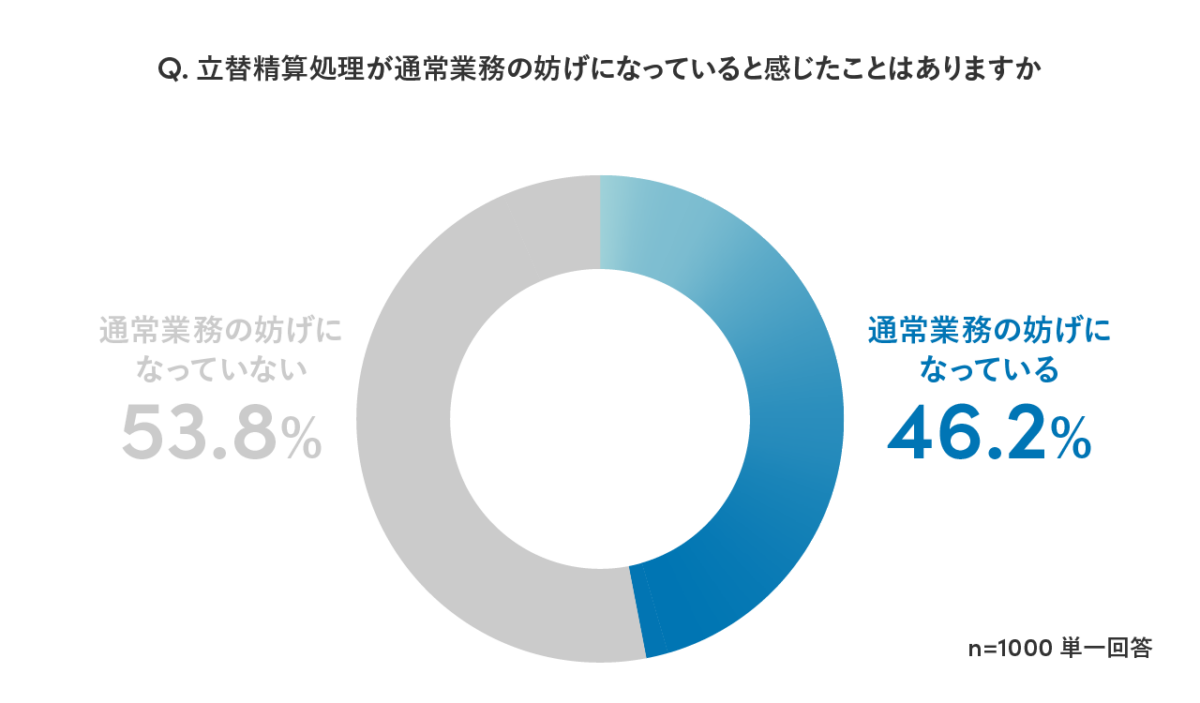

Sansan株式会社が20〜50代の会社員1000名を対象に行った「経費精算業務に関する実態調査」によると、46.2%が立替経費の精算業務を「通常業務の妨げになっている」と回答しており、経費精算の課題を抱えていることが明らかとなっています。

法人カードを使用すれば、立替や精算の作業が不要になり、社員や上司、経理担当者全員の業務がスムーズに進むようになります。結果的に業務全体が効率化され、本来の業務により集中できるようになるため、組織全体の生産性向上につながるでしょう。

参照:Sansan株式会社「経費精算業務に関する実態調査」を実施〜会社員の7割以上が精算や領収書管理に「課題あり」。約半数が「立替経費精算が通常業務の妨げになっている」と回答〜」

2.人為的ミスが発生するリスクを減らせる

社員が法人カードを利用することで、人為的ミスのリスクを大幅に減らせます。

現金決済など個人が立て替えて支払いを行う場合、領収書の管理や精算書の作成、書類のチェック、そして経費精算システムへのデータ入力など、多くの手作業が必要です。

これらの工程では、領収書の紛失や記載漏れ、チェックミス、入力ミスといった人為的ミスが発生するリスクがあり、結果として業務が滞ったり、後から修正が必要になったりすることも少なくありません。

しかし、法人カードを経費精算システムと連動させることで、カードの利用明細が自動的にシステムに取り込まれるため、手動での入力や確認作業が不要になり、人為的ミスを防ぐことができます。

3.振込手数料がかからない

法人カードを利用することで、経費精算にかかる手数料を節約できるのもメリットのひとつです。現金決済の場合、ATMでの引き出しや、経費の振込を行う際に銀行手数料がかかります。これらの費用は一度にかかる金額は小さいですが、月に何度も繰り返すことで積み重なりコスト増加につながります。

法人カードの場合、一括払いにすれば基本的に銀行手数料はかかりません。そのため経費処理にかかる無駄なコストを削減できます。

4.ポイント還元が得られる

法人カードによっては、社員の経費支払い分もメインカードに集約され、ポイントやマイルが付与されるものがあります。社員数が多い企業ほど利用額が増え、還元されるポイントも大きくなるためお得です。

社員の不正利用を防ぐための対策

社員に法人カードを支給して経費精算を効率化することは、大きなメリットがある一方、不正利用のリスクもあります。法人カードを私的に利用されないためには、あらかじめ対策をしておくことが重要です。ここでは、社員の不正利用を防ぐための対策を3つ紹介します。

1. 事前に明確なルールを定める

社員の不正利用を防ぐためには、法人カードの利用ルールを事前に明確にしておくことが重要です。

例えば、営業担当者には「交通費のみの使用」といった具体的な制限を設けることで、適切な利用範囲を明確にできます。

さらに、役職ごとに細かい規定を設けることで、各シーンに応じた適切な判断がしやすくなり、私的利用を防ぎやすくなります。

また、ポイントやマイルの利用についても、事前に制限を決めておくことでトラブルを回避できるでしょう。

2. 利用限度額を適切に設定する

法人カードの利用限度額を適切に設定することも、社員の不正利用の防止に効果的です。役職ごとに必要な限度額を設定することで、私的利用の余地を減らすことができます。

ただし、限度額が低すぎると業務上必要な決済ができなくなるリスクもあります。設定する際には、各役職の月間経費の平均データなどを参考にして利用枠を決めましょう。

3. 定期的に経費の使用状況を確認する

定期的に経費の使用状況を確認して、社員の不正利用を防ぐことが大切です。

法人カードと経費精算システムを連携することで、カード利用データが自動的にシステムに取り込まれ、明細書や精算書の確認が効率化されます。

しかし、システムに完全に任せきりにしてしまうと、私的利用を見逃す恐れがあります。

特にガソリン代などは注意が必要で、明細からはどの車両に給油されたかがわからず、私用車に給油しても気付けない場合があります。

こうした不正を防ぐために、経費の使い道や社用車の走行距離、ガソリンの使用量を定期的にチェックするなどのルールを設けることが効果的です。

名義人以外の法人カードの利用について

前述したように、法人カードの利用は名義人である「個人」のみが可能です。名義人以外の方が利用し、使いまわした場合は、クレジットカード会社の規約に違反することになります。

もし名義人以外の方の利用が発覚すると、カードの利用停止、強制解約となる可能性があり、今後新たに法人カードを作成できなくなる恐れもあります。クレジットカード会社が定める規約に則り、名義人以外の方が利用しないように注意が必要です。特に役員や社員名義の法人カードを作成した場合は、名義人に指導しておきましょう。

また、名義人が個人であったとしても、法人カードの契約に関係することは、法人の信用情報にも影響を与えます。法人の信用力は、金融機関からの借り入れや取引先との取引をはじめ、さまざまな場面で調査されるため、低下させないよう注意が必要です。

法人カードの支払い口座の名義について

法人カードの名義人は「個人」ですが、支払い口座は原則として「法人名義の口座」となります。ただし一部のカード会社では、法人の代表者が保有する個人名義の口座を設定することも可能です。

役員や社員なども含めて複数枚の法人カードを発行していたとしても、引き落とし口座は申し込み時に指定した法人名義の口座です。支払い口座は一本化されているため、支払い総額を管理しやすいといえます。

なお、個人事業主が法人カードを所有している場合は「個人事業主の名義もしくは屋号」の銀行口座からの支払いとなります。

法人カード利用時の名義に関する注意事項

法人カードを利用する場合には、名義に関して下記のような点に注意する必要があります。

- カード裏面には必ず署名する

- サインはカード裏面の署名と一致させる

- カードの名義人以外には使用させない

- 結婚や離婚による姓の変更時は名義変更を行う

- ネットショッピングでも名義人の個人名を入力する

それぞれ詳しく解説します。

カード裏面には必ず署名する

法人カードを利用する際は、裏面に署名しておくことが重要です。これは個人向けのクレジットカードにも共通するルールで、署名がないカードは使用できません。

また、署名のないカードを紛失した場合、拾った人が不正に名前を書き込み、不正利用されるリスクが高まります。紛失時の不正利用を防ぐためにも、カードを受け取ったらすぐに裏面に署名を入れておきましょう。

サインはカード裏面の署名と一致させる

法人カードを利用する際、名義人のサインはカード裏面の署名と一致させる必要があります。例えば、裏面にローマ字で署名している場合、利用時のサインもローマ字にしなければなりません。これはサインが本人のものであることを確認するための重要なルールです。

万が一、異なるサインを書いてしまうと、カードが利用できない可能性があるため注意が必要です。

カードの名義人以外には使用させない

名義人以外が法人カードを使用することは規約違反です。上司が部下に自分のカードを渡して買い物を頼むケースがありますが、たとえ上司の指示であっても、他人名義のカードを使うことは禁止されています。

店舗によってはサインを求められずに決済できる場合もありますが、カード名義人の承諾がある場合でも、他人名義のクレジットカードを使用することは、特段の事情がある場合を除き、詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性があり、法的に罰せられる恐れもあります。

どのような場合でも、名義人以外はカードを使用しないことを徹底させる必要があります。

結婚や離婚による姓の変更時は名義変更を行う

結婚や離婚などで社員の姓が変わった場合には、法人カードの名義の変更が必要です。例えば、ネットショッピングを利用する際、新しい姓で登録したアカウントに対して、旧姓のままのカードは使用できないことがあります。仕事で必要な購入がスムーズにできないのは不便ですので、名義変更の手続きを早めに行うことが重要です。

ネットショッピングでも名義人の個人名を入力する

ネットショッピングで法人カードを利用する際は、カード名義の入力が必要です。この場合も、必ずカードに記載されている「名義人の個人名」を正確に入力しましょう。名義が法人名だと思われがちですが、実際にはカード券面に記載されたローマ字表記の名義人の名前を使用します。正しい名義を入力しないと、決済ができない場合があるため注意が必要です。

企業の備品購入などでも、名義はあくまで個人名を使うことを忘れないようにしましょう。

法人カードの名義変更をするには

法人カードの名義変更をするケースとしては、代表者名変更、社名変更、利用する社員の名義変更などが考えられます。それぞれどのような手続きが必要か、必要書類も合わせて解説します。

代表者・社名を変更する場合

代表者や社名が変更になったことを理由に、法人カードの名義変更をする場合は、保有する法人カードの規約に従い、所定の変更届に必要事項を記入して提出します。その際には、登記簿謄本などの書類が必要なこともあります。

社名はカードの表面に記載されている場合も多いことから、カード自体が再発行となることが一般的です。

ただし、一部のカードでは、代表者名の変更ができないケースもあります。この場合は、一度解約した上で再度申し込むことで変更が可能です。いずれにしてもカード会社により手続き方法が異なるため、事前に問い合わせが必要です。

社員の名義を変更する場合

社員が結婚などで姓が変更になるなど名義情報を変更する必要があるときは、代表者名と同様に名義変更の手続きが必要です。

所定の変更届に必要事項を記入して提出し、さらに免許証やパスポートの写しなどの本人確認書類を提出してください。なお、社員の名義を変更した場合は、該当する法人カードの名義情報のみが変更となります。

社員が退職する際には、名義変更ではなく該当するカードを解約する必要があります。誰にカードを発行しているか管理をした上で、手続きを失念しないように注意しましょう。

まとめ

本記事では、法人カードの名義や利用に関するルール、そして名義変更の手続きについて解説しました。また、不正利用を防ぐための事前の対策についても具体的に紹介しました。

法人カードは、個人名義で利用されるため、名義人以外が使用することは禁止されています。

法人カードの活用は経費精算業務の効率化につながるため、利用ルールを定めてリスクを回避しながら上手に活用していきましょう。

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費・Bill Oneビジネスカードの特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部