- 生産性向上

決算業務の効率化には何が必要?効率化の方法やポイントを解説

公開日:

更新日:

「決算業務を効率化する必要性を感じているものの、なかなか進められない」という声は多く聞かれます。

特に人的リソースが不足しがちな中小企業では、決算業務の効率化にまで手が回らないケースが少なくありません。

そこで今回は、決算業務の効率化が求められる理由を解説したうえで、効率化に向けた方法やポイントなどについて紹介します。

決算業務を効率化するヒントが分かる!

決算業務の効率化が求められる理由

決算業務の効率化が求められる主な理由としては、次の3点が挙げられます。

- スピーディーな経営分析をするため

- 株主総会での情報開示のため

- 決算の「45日ルール」に則るため

それぞれ見ていきましょう。

スピーディーな経営分析をするため

決算業務の効率化は、スピーディーな経営分析と、適切な経営判断につながります。

決算業務を効率化し、情報を早期に可視化できれば、経営状況の変化を速やかに察知することが可能です。問題を早期に把握すれば、選択肢が多いうちに対応できるため、悪影響を最小限に抑えることができるでしょう。

株主総会での情報開示のため

多くの企業では、決算日から約3カ月後に株主総会が開催されます。この期間は、年次決算書の作成や、取締役会の承認、株主総会の招集など、さまざまな業務が必要です。

一般的に、決算書は決算日から1カ月以内に作成すれば良いとされています。しかし実際には、経営戦略会議などで大まかな状況の報告を求められる場合もあり、さらに短い期間での作成を求められるケースも少なくありません。

また、決算報告の際には決算書を基に税金の計算を行い、期限内に納税しなければなりません。株主総会での報告や税金の計算は企業の信用に関わる重要な要素です。期限に追われてミスが生じることを避けるためにも、できるだけ早めの作成が望ましいでしょう。

このような理由から、決算書の作成は決算後すぐに取りかかることが重要です。

決算の「45日ルール」に則るため

上場企業や一部の大企業は、決算日から45日以内に決算開示をする義務があります。また、東京証券取引所では決算期末後30日以内の開示を要請しています。

決算期末後50日を過ぎても決算開示が行われない場合、速やかに遅延の理由や、次の決算期末での開示予定を明らかにしなければなりません。

開示が遅れても、罰金などのペナルティーはありませんが、取引先や顧客、株主からの信用に大きく影響します。そのため、決算業務を効率化し、早めに開示することが重要です。

経理AXサービスで決算を早期化

決算業務の基本的な流れ

決算業務の基本的な流れは以下のようになります。

- 決算残高の確定作業

- 税額の算出

- 決算書の作成と承認手続き

- 確定申告書を作成・提出

それぞれのプロセスについて解説します。

1.決算残高の確定作業

経理部門は日々、取引内容を基に総勘定元帳や仕訳帳などの会計帳簿を作成しています。決算時には年度全体の記帳をまとめ、正確な残高を確定しなければなりません。この際、各勘定科目の残高が実際と一致しているかを確認し、減価償却費や棚卸差異などの決算整理仕訳も行います。

帳簿が正確でないと決算作業に時間がかかるため、日頃から帳簿管理を確実にしておくことが重要です。

2.税額の算出

決算残高が確定した後は、消費税や法人税などの税金を計算します。消費税は、売り上げで受け取った消費税から仕入れに対して支払った消費税を差し引いて算出し、未払消費税として決算書に記載します。

次に、法人税や法人住民税、事業税を計算します。これらは会社の規模や利益に応じて税率が異なるため、慎重に進める必要があります。税金の計算は専門的な知識が求められるため、税理士に依頼するのが一般的です。

3.決算書の作成と承認手続き

決算残高が確定したら、それを基に決算書を作成します。もし処理方法に変更があれば、その点を注意事項として記載しなければなりません。

作成した決算書は、取締役会や監査役、会計監査人などの承認を受けた後、株主総会に提出し報告されます。

4.確定申告書を作成・提出

決算書が確定したら、それを基に税金の申告書を作成し、確定申告を行います。申告期限は決算日の翌日から2カ月以内と定められており、期限を過ぎて申告書を提出するとペナルティーを課される場合もあるため、早めの準備が必要です。期限に遅れないよう、迅速に手続きを進めましょう。

決算月に実施する主な業務

決算月には、通常の月の業務に加えて以下の業務を行う必要があります。

- 在庫の棚卸

- 減価償却資産の費用計上

- 経過勘定の処理

- 精算表および勘定科目内訳書の作成

これらについて解説します。

1.在庫の棚卸

決算月に行う棚卸は、売り上げに対する原価を把握するための重要な作業です。ここで確認するのは、在庫の数量ではなく、仕入れにかかった金額です。具体的には、購入したもののまだ使用されていない在庫の価値を計算します。

これによって売り上げと原価のバランスを正確に把握し、正しい決算報告を行えるようになります。棚卸は、企業の利益を正確に計算するために欠かせないプロセスです。

2.減価償却資産の費用計上

減価償却資産とは、長期にわたって使用される資産で、その価値を年数ごとに分けて費用として計上することです。この処理では、資産が減価償却資産に該当するのか、また耐用年数がどれくらいなのかを法令で定められている耐用年数表を基に正確に判断する必要があります。

3.経過勘定の処理

決算月には経過勘定の処理も行う必要があります。具体的には、前払い費用や未払い費用などが該当します。また、開業費などの繰延資産や仮払金、買掛金の処理も含まれます。

4.精算表および勘定科目内訳書の作成

精算表と勘定科目内訳書の作成をします。精算表では、各勘定科目の貸借が正しく一致しているか、現金残高に誤りがないかを確認します。金額にミスがあると、決算全体が正確でなくなるため、細心の注意が必要です。

また、勘定科目内訳書もこのタイミングで作成し、各項目の詳細を整理しておきます。

決算の効率化による3つのメリット

多くの企業経営者や経理担当者は、決算を早期に完了させたいと考えています。決算早期化には、担当者の業務負担軽減以外にも以下の3つのメリットがあります。

- 決算プロセスの改善を図る契機となる

- 人件費の削減効果が削減期待できる

- 外部からの信頼性や評価の向上に寄与する

それぞれ見ていきましょう。

1.決算プロセスの改善を図る契機となる

決算早期化の大きなメリットの一つは、業務効率化のきっかけになる点です。決算を迅速に進めるためには、各工程を見直し、効率化することが不可欠です。この過程で、無駄な作業や改善すべき課題、さらにはミスの原因も発見できるでしょう。

業務フローを整理し最適化することで、決算作業全体の時間や手間を大幅に軽減することが可能です。さらに、作業ミスも減らせるため、決算業務をより正確に短時間で実現できるようになります。

2.人件費が削減できる

業務を効率化することで、決算業務担当者の作業時間が短縮され、必要以上の労働時間を減らすことができます。特に決算期は経理業務が忙しくなりがちですが、早期化と効率化が進めば、その負担は大幅に軽減されます。

結果として、企業は人件費の削減が可能になり、従業員にとっても過度な負担が減り、より働きやすい環境が整うというメリットがあります。

3.外部からの信頼や評価の向上に寄与する

決算の早期化は、外部からの信用や評価の向上にもつながります。決算書は企業の経営状況を示す重要な資料であり、金融機関や投資家が融資や投資を判断する際の大きな要素です。早期に決算が完了し、迅速に正確な決算書を提供できる企業は、健全な経営体制を整えているとみなされ、外部からの信頼を得やすくなります。

これにより、取引先や金融機関、投資家からの評価が高まり、ビジネスチャンスの拡大にもつながるでしょう。

請求書業務のデジタル化で工数を削減

決算の効率化が進まない原因

決算早期化が進められない場合は、まず何がボトルネックとなっているかを明確にする必要があります。ここでは、決算早期化が進まない問題点として、下記の3つをあげて解説します。

- 月末月初に業務が過度に集中する

- 勘定科目の金額確定に時間がかかる

- 経理部門の人手不足

1. 月末や月初に業務が過度に集中する

決算早期化が難しい理由の一つに、月末や月初に業務が集中しやすい点が挙げられます。月締め作業は月末に行われるため、特に年度末には業務が増えやすく、負担が大きくなります。

また、決算業務は複雑で専門的な作業が多いため、経験豊富な中堅やベテラン社員に頼っているケースが多くあります。このような状況では、単に早期化を求めるだけでは実現が難しく、組織全体の見直しが必要です。

2. 勘定科目の金額確定に時間がかかる

経理部門では他部署の伝票処理も多くあります。そのため、他部署が処理業務を後回しにすると、その分経理の作業が遅れてしまいます。各部署で優先すべき業務があるため、現場担当者は自部門の業務を優先する傾向にあります。結果として勘定科目の金額確定が遅れて決算の早期化を難しくしています。

さらに、連結決算を行っている場合は、子会社や関連会社のデータも必要となるため、情報共有の遅れが一層決算の早期化を妨げることになります。

3. 経理部門の人手が不足している

経理の採用は難しいため、人手不足に陥っている企業は珍しくありません。その影響として、担当者一人ひとりの業務量が過多になるだけでなく、経理処理のダブルチェックが行えないことから、人為的ミスが発生しやすくなるというリスクも高まります。

さらに、請求書業務や経費精算など紙を使って業務を行っている企業の場合は、効率が悪いうえに人材不足が重なってしまうため、決算の早期化に取り組むことは容易ではありません。

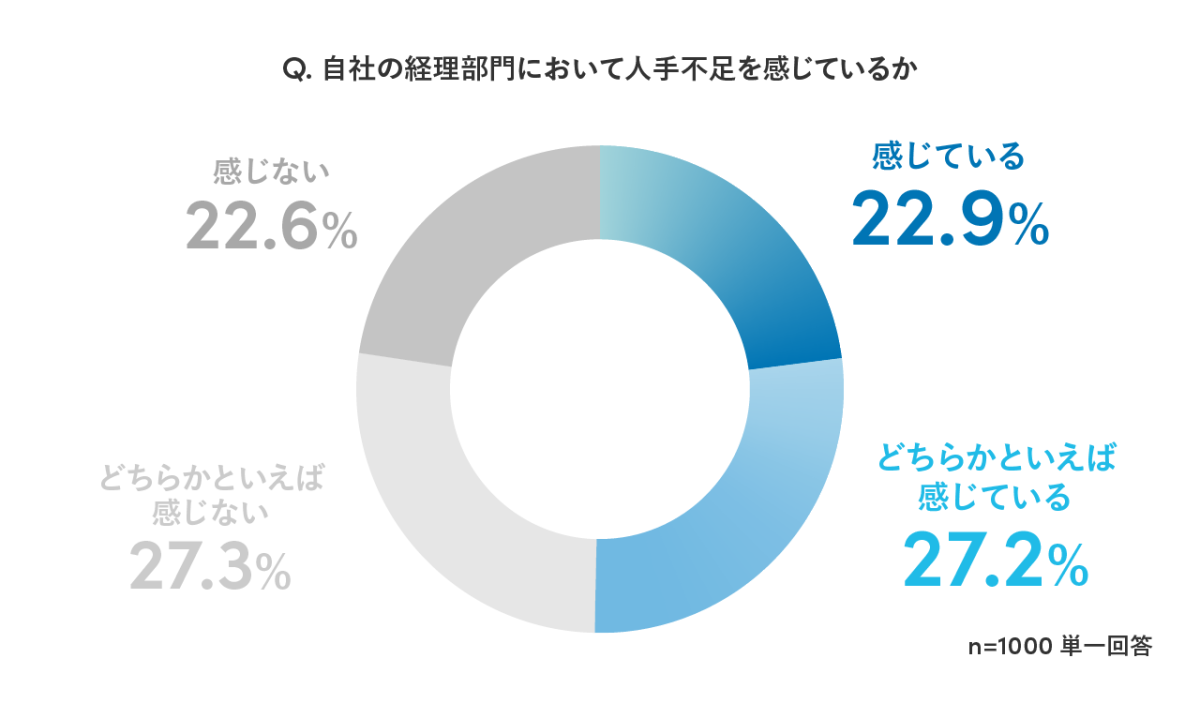

経理の半数以上が「人手不足」を感じている

Sansan株式会社が請求書関連業務に携わる1000名の経理担当者を対象に実施した調査によると、自社の経理部門において人手不足を感じることがあると答えた人は50.1%となり、経理部門の実態が明らかとなりました。

このような人手不足が課題となっている企業にとって、決算業務の効率化を進めることは必要不可欠なことと言えます。次の章では決算業務を効率化する方法やポイントを紹介します。

参照:Sansan株式会社「Sansan、「経理の人手不足に関する実態調査」を実施~経理の半数以上が「人手不足」、うち9割弱が「深刻」と回答。時間外労働の増加や月次決算の遅れによる経営面への影響も~」

決算業務を効率化する方法・ポイント

ここからは、決算業務を効率よく行い早期化するための具体的な方法や、押さえておきたいポイントとして、以下の6点を紹介していきます。

- 業務フローを見直す

- 担当者を分ける

- 早期に決算業務を実施する

- 月次決算を導入する

- 関係書類を収集・管理しやすい仕組み作りを行う

- システムを導入する

一つずつ見ていきましょう。

業務フローを見直す

決算業務を効率化するためには、業務フローの見直しが効果的です。

各フローの担当者や、コスト、工数、ボトルネックになっている要素などを再確認し、改善点を見つけましょう。

決算業務に限らず、通常の経理業務も含めて見直すことで、より根本的な効率化が可能になります。

特に、請求書業務や経費精算業務が決算時期にかぶる場合、決算処理が滞る原因となるため、優先的に改善を図りたいところです。

担当者を分ける

決算資料の作成とチェックは、別々の人が担当したほうが良いでしょう。

決算資料の作成者とチェック担当者が同じだと、誤りを見落とす可能性が高いため、非効率的です。

また、属人化を招き、欠勤や休職で担当者が不在になった場合に、決算業務が滞ってしまう可能性があります。

作成者とチェックの担当者を分けることで、お互いの役割を補いつつ、ミスを適切に発見・修正できます。

早期に決算業務を実施する

決算業務は、できるだけ早期に実施しましょう。

決算に関わる作業の中には、決算日前から着手できるものがあります。

例えば、決算資料の作成に必要なデータの整理などは、決算日よりも早い段階での着手が可能です。

可能な業務には早めに取りかかることで、決算日から株主総会までの期間に業務が集中する事態を避け、決算業務の効率化や、経理担当者の負担軽減につながります。

月次決算を導入する

月次決算を導入することでも、決算業務の効率化が可能です。

月次決算とは、1カ月ごとに行う決算業務のことです。具体的には月末にその月の収支や資産、負債を確認したうえでの決算書の作成などを行います。

月次決算を実施しておくことで、年次決算における業務量を減らし、経理担当者の負担を軽減できます。

また、月次決算を導入すると、会社の経営状況をリアルタイムで把握できるため、処理の漏れやミスを早期に発見できます。例えば、取引や支払いの漏れ、間違った仕訳などがあった場合、毎月の決算作業でそれらを確認できます。

関係書類を収集・管理しやすい仕組み作りを行う

決算業務を効率化するためには、決算に必要な書類を収集しやすい仕組みを整えることが重要です。

決算業務では、取引先からの請求書や社員の経費申請書などの書類を集める必要があります。

しかし、社員からの書類提出や承認フローの遅延により、経理担当者の手元に届くまでに時間がかかってしまうと、決算業務が滞る原因になるでしょう。

この問題を解決するためには、以下のような仕組みが効果的です。

- 書類の管理や申請・承認のオンライン上での完結

- 締め日に通知を行ったうえで書類提出の締め切りの周知

これにより、書類の収集がスムーズに行われ、決算業務の進行が円滑化されます。

システムを導入する

経理作業の効率化には、計算や記帳、書類作成を支援するシステムや請求書業務全体をデジタル化・自動化するシステムの導入が有効です。システムを導入することで、決算期の負担を軽減し、細かな作業のミスを減らし、作業スピードを向上させることができます。

決算業務に活用できるシステムには、経理システムや帳票管理システムなど、さまざまな選択肢があります。十分な情報収集と比較検討を行った上で、最適なシステムを選定してください。

請求書のチェックをシステムで効率化

まとめ

本記事では決算業務の効率化について解説しました。決算業務を効率化し、スピーディーに処理することは、さまざまなメリットがあります。しかし、実際には月末や月初に業務が集中することや経理部門の人手不足などから、なかなか実現できないのも現実です。

効率化するための手段は、業務フローの見直しや、月次決算の導入、システムの導入などさまざまです。まずは、社内で何がボトルネックとなっているかを分析し、経理部だけでなく全社を巻き込みながら取り組んでいくことをおすすめします。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算、債権管理などの経理業務を効率化できる経理AXサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One

「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える

経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部