- 生産性向上

経理のテレワークはなぜ難しいのか|難しい理由や解決策・導入ステップを解説

公開日:

更新日:

新型コロナウイルスの感染拡大や働き方改革を契機に、テレワークが世間一般に認知され導入を検討した企業、あるいは実際に導入に踏み切った企業も多いのではないでしょうか。主にバックオフィス業務でテレワークが浸透していますが、経理業務はテレワークの導入が難しいとされているようです。

この記事では経理業務のなかでも、ボリュームのある請求書業務にスポットをあて、電子化によるメリットがテレワークの推進につながることを解説します。

経理のDXで業務を効率化

テレワークとは

まずはテレワークの定義から確認していきましょう。厚生労働省による定義は以下の通りです。

テレワークとは、インターネットなどのICTを活用し自宅などで仕事をする、働く時間や場所を 柔軟に活用できる働き方です。

引用:厚生労働省「テレワークガイドライン」

テレワークが注目されたのはコロナ禍がきっかけでした。外出の自粛が叫ばれるなか、オフィスに出社せず働ける勤務スタイルとして一般的に認知されたのです。

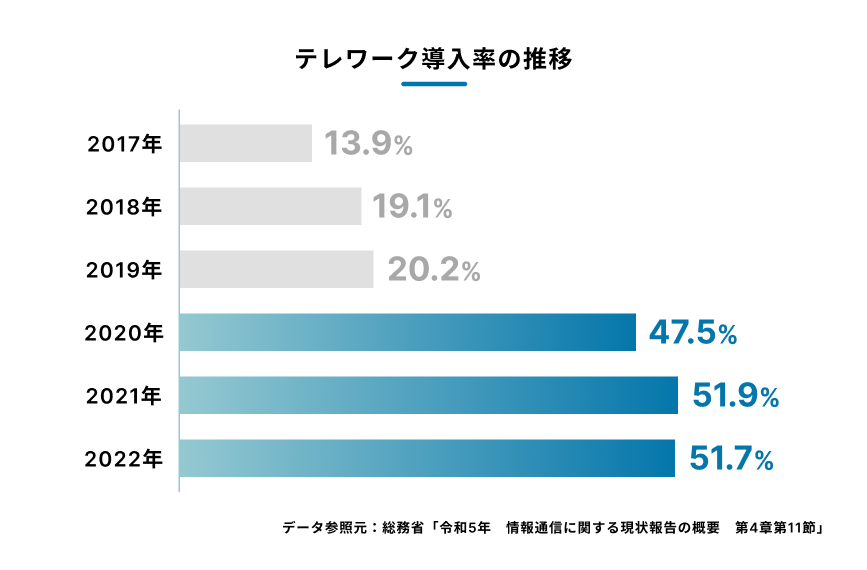

テレワーク導入率の推移を見てみましょう。

総務省「令和5年 情報通信に関する現状報告の概要 第4章第11節 デジタル活用の動向」(2023)

コロナ禍の2020年を境に大幅に増加し、その後も半数程度の割合でテレワークを継続していることがわかります。コロナ禍が落ち着いてからも、働き方改革の一環として継続している企業が多いと言えます。

経理業務をテレワーク化するメリット

経理業務にテレワークを導入することにより、企業・従業員双方にメリットが発生します。経理は業務の性質上、テレワークの導入は難しいとされてきました。しかし、バックオフィス業務のなかでも大きなボリュームを占める経理業務のテレワークが実現すれば、会社・従業員双方に大きなメリットが得られます。

企業にとってのメリット

テレワーク導入による企業側のメリットを確認していきましょう。以下のものが挙げられます。

- 新たな層の人材活用が進む

- 経理業務のDXが進む

- コスト削減が実現できる

- BCP対策が進む

1.新たな層の人材活用が進む

テレワークが実現すれば、これまで働いてもらうことが難しかった層の人材活用が進みます。たとえば育児や介護などにより出社が厳しかった人も、テレワークであれば自宅で業務に対応できるでしょう。また、距離的に通勤が難しい遠隔地に住む人の勤務が可能になるなど、採用できる人材の幅が広がります。

2.経理業務のDXが進む

テレワークを導入するには、ペーパーレス化や電子署名による脱ハンコといった、業務の電子化が必要になります。業務の電子化が推進され下地が整うことにより、経理業務のシステム化が容易になりDXが進みます。

3.コスト削減が実現できる

出社する必要がなくなれば、通勤費が大幅に削減できます。また、従来のように広いオフィスが必要なくなるため、オフィス移転による賃料の削減も可能です。ペーパーレス化により印刷代や紙代も削減されるでしょう。

4.BCP(事業継続計画)が進む

危機管理の面でもテレワークはメリットをもたらします。災害などの緊急時におけるBCP(事業継続計画)の一環として機能するからです。テレワークが浸透していれば、オフィスがダメージを受けたとしても、分散した拠点で業務が継続できます。緊急時にも重要な業務を止めることなく、早期に復旧が図れます。

従業員にとってのメリット

テレワークによる柔軟な働き方は、従業員にとっても多くのメリットをもたらします。以下で確認していきましょう。

- 通勤時間が削減でき余暇が増える

- 家庭と仕事の両立がしやすくなる

- 業務の負担が軽減される

1.通勤時間が削減でき余暇が増える

出社する必要がなくなるため、通勤にかかる時間と負荷が大幅に削減できます。とくに通勤時間が長く、負担を感じていた人にとっては大きなメリットではないでしょうか。これまで移動にあてていた時間を余暇として有効に活用できるため、新たな趣味を始めることも可能です。ワークライフバランスのとれた、充実した生活を送れるようになるでしょう。

2.家庭と仕事の両立がしやすくなる

家庭の事情を抱える人にとっては、仕事との両立がしやすくなる点がメリットです。出社する必要がなくなれば、空き時間を育児・介護や通院にあてるなど、柔軟なスケジュールで仕事を進められます。家庭の事情がネックとなり短時間勤務しかできなかった人が、フルタイムで働けるようになるなどスキルを生かす機会も増えるでしょう。

3.業務の負担が軽減される

テレワークの推進にはペーパーレス化やハンコの電子化をはじめ、さまざまな業務のデジタル化が必要です。クラウド上の情報のやり取りや、ワークフローにより承認手順が整備されるなど、あらゆる業務の効率化が進み、これまで手作業でおこなっていた業務がシステム化され、業務負担の軽減につながります。

経理のテレワークが難しい理由

前述した通り、企業にとっても従業員にとっても経理業務をテレワークで行うメリットは多くありますが、実際にテレワークを導入することは難しいとされてきました。その理由を以下に挙げます。

- 紙ベースの作業が多い

- 承認に押印が必要

- セキュリティー面のリスク回避が難しい

- 請求書業務がネックになっている

1.紙ベースの作業が多い

経理業務は紙ベースの作業が多く、その点がテレワーク導入の阻害要因となりがちでした。請求書・領収書・伝票など紙の証憑書類を多く扱うため、書類が集約されるオフィスでしか仕事ができませんでした。

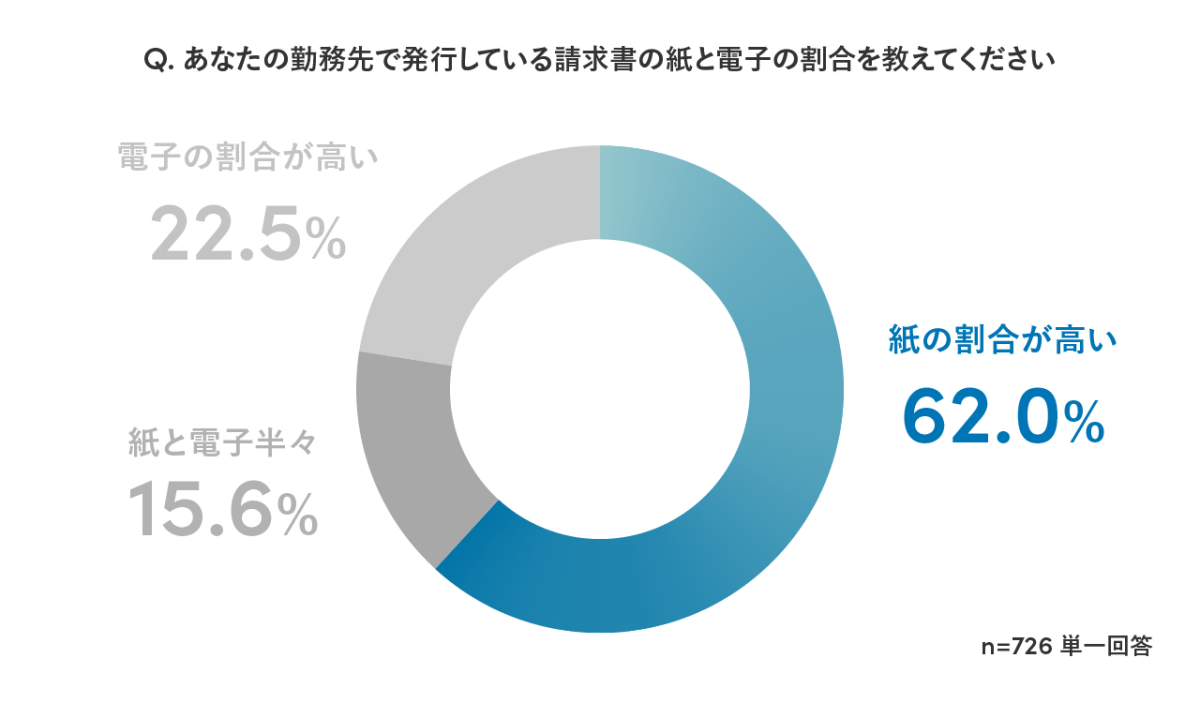

Sansan株式会社の実施した調査によると、自社で発行する請求書について「紙の割合が高い」企業は約6割、「電子の割合が高い」企業は約2割でした。証憑類の電子化は依然進んでいない現状が浮き彫りになっています。

2.承認に押印が必要

ハンコによる承認の文化が根強く残ることも、経理業務のテレワークを阻害する要因です。紙ベースの書類を確認し、押印による承認がなければ仕事が進みません。経理業務は取引の発生から支払いまで承認のプロセスが多いため、依然としてハンコによる承認のための出社することが長く続きました。

3.セキュリティー面のリスク回避が難しい

セキュリティー面のリスク回避が難しい点も、テレワーク推進の阻害要因です。たとえば、業務使用するデバイスの問題も、解決には大きな労力が必要となります。個人所有のパソコンを使用することは、セキュリティー面で好ましいものではなく、公私の切り分けが難しくなるといった他の問題も発生します。

またモバイルデバイスを会社が支給する場合も、コスト面の負担増や紛失のリスクは避けられず、結果として出社が必要という状況を生み出しています。

4.請求書業務がネックになっている

経理のテレワークが進まないのは、紙の証憑書類を中心に業務が進められることが原因です。なかでも、請求書業務は取引先の状況も関係します。たとえば、取引先の事情によって請求書を紙で郵送しなければならず、電子化ができないことによってテレワークが進まない場合も多くあります。

請求書発行の電子化はどれくらい進んでいるのか

前述の調査資料で「電子の割合が高い」とした企業は調査対象の22.5%でした。同調査では請求書の電子化の検討状況についても調査していますが、検討を進めている企業は49.7%で、検討段階にすら入っていない企業が半数以上あることがわかります。

依然として電子化のハードルが高いことが見て取れるでしょう。

紙の請求書がもたらすデメリット

紙の請求書は通常、郵送で送られてきます。請求書が届いた部署から回収し仕分けする必要があり、拠点を多く持つ企業では大きな負担です。照合のため各部署に配布し、承認を経て経理部門で再度回収しなくてはなりません。

紙を物理的に移動させる必要があるため、処理に時間がかかってしまいます。また、保管の義務もあるため、保管場所の確保をはじめ管理コストが生じる点も、紙の請求書のデメリットです。

請求書の電子化によるメリット

請求書の電子化が進めば、経理部門だけでなく関係する多くの部門で省力化が実現できます。

証憑のある場所に縛られずに業務ができることで、経理業務のテレワークの実現に向け大きく前進できるでしょう。請求書の電子化がもたらすメリットを4つ紹介します。

- 受け取り・仕分けの手間が削減できる

- 承認スピードが向上する

- 会計システムへの入力スピードと精度が向上する

- 請求書の保管・管理が容易になる

1.受け取り・仕分けの手間が削減できる

請求書が電子化されることにより、封筒を開封し仕分けをする手間が大幅に削減できます。紙の請求書を承認のため送付したり、送り返してもらう手間もなくなります。請求書データをシステム上で一元的に管理し、各拠点からアクセスできる環境が整えば、場所に縛られない働き方が可能になるでしょう。

2.承認スピードが向上する

請求書をデータで確認できる環境が整えば、承認に関する手間も大幅に削減できます。システム上で確認できる環境があればオフィスに出社せずとも、移動中や出先でスマートフォンやタブレットを使用して承認が可能です。急ぎの場合でも承認者の出社を待つ必要がなくなり、スピードが大幅に向上するでしょう。

3.会計システムへの入力スピードと精度が向上する

請求書の電子化が実現すれば、システムに自動で取り込むことも可能になります。目視と手作業による入力作業の手間が大幅に削減され、ミスも起こりにくくなるでしょう。入力作業のための出社がなくなれば、経理業務のテレワーク実現も大きく前進します。

4.請求書の保管・管理が容易になる

請求書がデータで保管できるようになれば保管場所を確保する必要がなくなり、オフィスの限られたスペースを有効活用できるようになります。また、データ保管により検索性が向上し、過去の請求書の閲覧も簡単にできるようになるでしょう。管理コストが大幅に削減できるだけでなく、監査などへの対応も容易になります。

テレワーク導入のステップ

テレワークの導入に際しては、さまざまな変更や整備が必要になってきます。スムーズに進めていくには目的を明確にしたうえで、正しい手順を踏むことが大切です。以下で、テレワーク導入に向けた4ステップを確認していきましょう。

- 社内の体制構築

- ルールの整備

- 使用するIT機器の検討・整備

- テストを経て本導入

1.社内の体制構築

まずテレワーク導入の必要性やメリット・デメリットを全社的な共通認識とすることが必要です。経営層を含め関連する部署間で十分に議論を尽くし、経営判断として導入を決定することが望ましいでしょう。そのうえで、情報システム部門や人事・総務など推進部門を選抜しプロジェクトとして立ち上げます。社内の推進体制を構築し、それぞれの役割と責任を明確にしていけば、スムーズに進んでいきます。

2.ルールの整備

社内の推進体制が構築できたら、ルールの整備にとりかかります。対象となる従業員や業務、勤怠管理や機密情報の取り扱いなどさまざまなルールを決定しなくてはなりません。決定したルールは必ず明文化しましょう。就業規則の変更や、テレワークに関する規程を新設するといったことが必要になってきます。

3.使用するIT機器の検討・整備

次はテレワークに従事する従業員の環境を考慮し、使用するIT機器の検討に移ります。多くの従業員は、自宅でテレワークに従事することになるでしょう。会社として端末を支給するのか、個人のパソコンを使用するのかによって、会社の対応も変わってきます。いずれにせよ、セキュリティー面を最重視して検討・整備することが大切です。

4.テストを経て本導入

使用するIT機器の選定が済んだら、テスト導入に移ります。テレワーク導入に関わらず、従業員の働き方が大きく変化する取り組みは、スモールスタートが望ましいでしょう。いきなり全社的に導入した場合、問題が起きた際の影響が大きくなってしまいます。

そのため、まずは一つの部署・従業員にテスト導入を実施して、そこで発生した問題点を洗い出し解決したうえで本導入をすればリスクを抑えることができます。

まとめ

経理業務のテレワーク導入は、紙の証拠書類の扱いや複雑な承認プロセスなどから、従来は困難とされてきました。特に請求書業務は、取引先との関係もあり、電子化への移行が難しい分野でした。

しかし、請求書の電子化が実現すれば、経理業務のテレワーク推進に大きく寄与します。オンラインでの受け取りと一元管理が可能になれば、場所を問わず業務を遂行できるようになるからです。

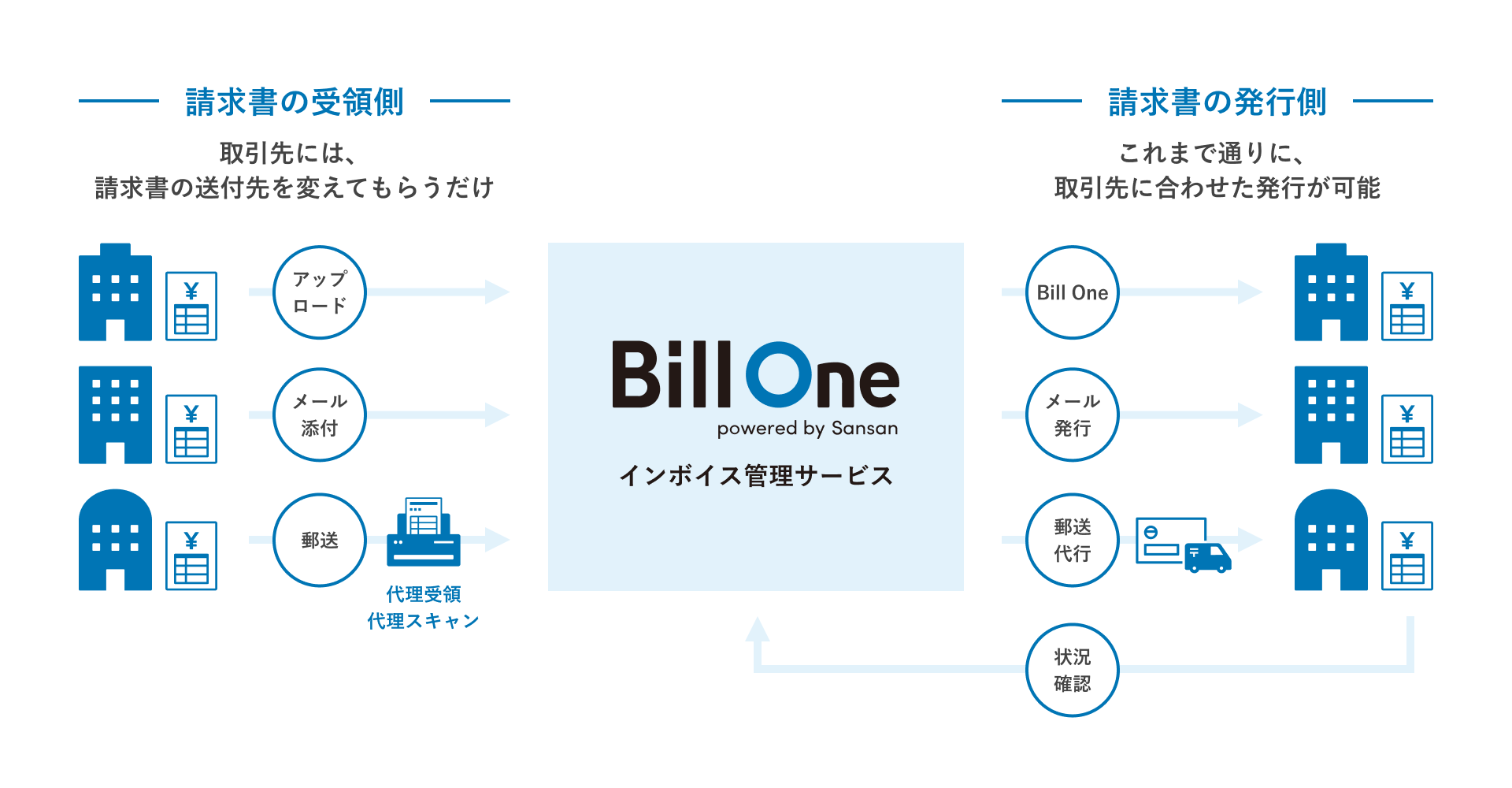

インボイス管理サービス「Bill One」は、取引先の負担なく請求書の電子化を実現し、経理のテレワークを実現します。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill Oneの特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One

「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える

経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部