- 生産性向上

【経理の人材不足が深刻化】現状と課題、解決策を徹底解説

公開日:

更新日:

経理部門における人材不足が、多くの企業の経営に深刻な影響を及ぼしています。特に法制度への対応や業務量の増加により、限られた人材での対応が難しくなっている現状が浮き彫りになっています。

本記事では、Sansan株式会社が、請求書関連業務に携わる1000名の経理担当者を対象に実施した「経理の人手不足に関する実態調査」の調査結果をもとに、経理の人材不足の現状、原因、そして採用活動の見直しからDXツールの導入まで、具体的な解決策について詳しく解説します。

調査結果からみえる経理の人手不足の実態

経理業務における人手不足は、企業にとって大きな課題です。Sansanの調査結果から、経理部門が抱える人手不足の現状とその影響を詳しく見ていきます。

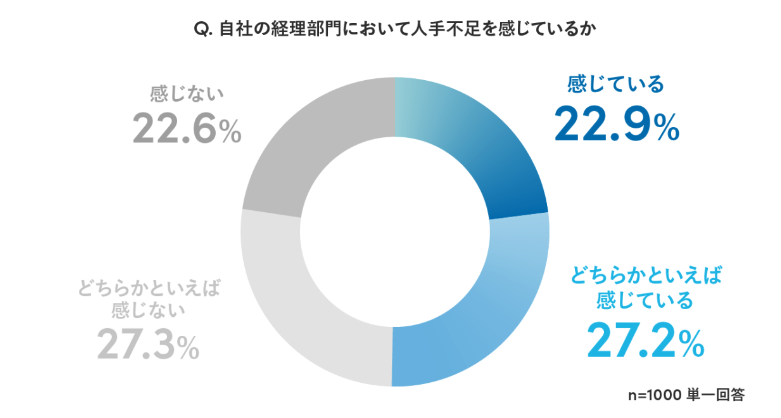

経理部門の半数以上が人手不足を感じている

Sansanの調査結果から、経理部門での人手不足は広範な課題となっていることが分かります。特に、調査対象となった経理担当者の半数以上(50.1%)が「経理部門で人手不足を感じている」と回答しています。

こうした傾向は、特に中小企業に顕著であり、少人数で業務をこなすことが多い中、経理担当者が過剰な負担を抱える状況が続いています。

経理部門では日頃の業務に加え、特に決算時期には業務が集中し、通常時よりも多くの人手が必要となります。

こうした状況下で適切な人材が確保できない場合、業務の遅延やミスが発生しやすくなり、結果的に企業の信頼性が低下するリスクが高まります。

参照:Sansan株式会社|「経理の人手不足に関する実態調査」を実施~経理の半数以上が「人手不足」、うち9割弱が「深刻」と回答。時間外労働の増加や月次決算の遅れによる経営面への影響も~」

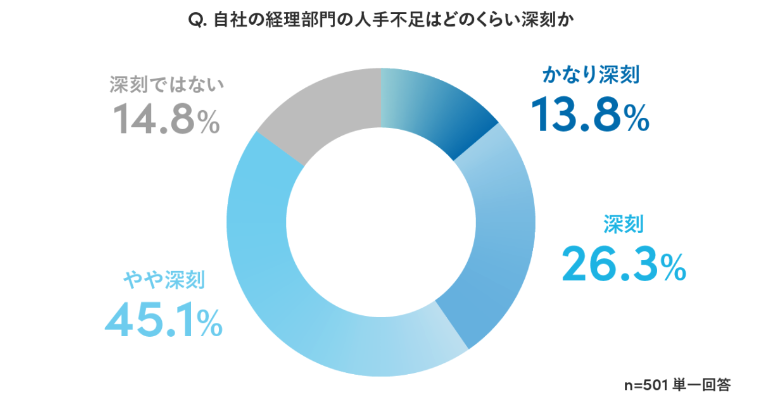

そのうち9割弱が深刻な状況と回答

さらに、この人手不足を感じていると回答した人のうち約9割弱が「深刻な状況」として認識しているという結果が出ています。このデータは、単なる業務過多の問題を超えて、企業全体の業務効率や経営に大きな影響を及ぼしていることを示しています。

経理の人手不足は単なる内部の問題にとどまらず、企業全体のパフォーマンスに波及する大きな問題です。しかし、一朝一夕に解決できることではないため、多くの企業経営者にとって頭の痛い問題となっています。

参照:Sansan株式会社|「経理の人手不足に関する実態調査」を実施~経理の半数以上が「人手不足」、うち9割弱が「深刻」と回答。時間外労働の増加や月次決算の遅れによる経営面への影響も~」

地方では高齢化による人手不足が顕著

地方の企業ではさらに深刻な問題が発生しています。それは、経理担当者の高齢化です。地方では若い人材が都会に流出し経理の担い手が減少しているため、長年同じ担当者が業務を担当し続けているケースが多く見られます。

特に地方の中小企業ではベテラン社員がそろそろ定年を迎える状況にありながら、次の世代に引き継げないという問題に直面しています。若手の人材が不足することで、次世代への知識やノウハウの継承ができず、将来的に経理業務の遂行が困難になるリスクが高まっています。

法制度への対応によって経理部門の人手不足が深刻化

経理部門の業務負担が増大している大きな要因として、近年導入された「インボイス制度」や「電子帳簿保存法」への対応があります。Sansanの調査結果でも、これらの制度対応によって経理の業務量が増えたと感じている企業が多いことが明らかになっています。

インボイス制度では、取引先に適格請求書を発行する義務があり、これまでとは違った書類作成が求められています。また、電子帳簿保存法に基づいて紙の帳簿や書類の電子化を進めるためにスキャンや手入力をしてを行っている企業もあり、経理部門にとって新たな負担となり、さらに業務が追加される形となっています。

特に、従来の手作業で対応していた企業にとっては、デジタル化への移行がスムーズに進まず、効率化が進まないまま業務量だけが増加するという状況に陥っているケースも少なくありません。そのため経理担当者の負担がさらに大きくなり、人手不足が一層深刻化している現状が浮き彫りになっています。

経理部門の人手不足が長引く理由

経理部門の人手不足は、インボイス制度や電子帳簿保存法などの法制度への対応による業務増加だけが原因ではありません。以前からこの問題は存在しており、その根本的な要因として下記の4つがあげられます。

- 専門性が高く採用が難しい

- 労働人口自体が減少傾向にある

- バックオフィス部門の人材募集を積極的にしていない

- 職場環境の整備が進まない

これらの要因について詳しく解説します。

1.専門性が高く採用が難しい

経理の仕事は、高度な専門知識と経験が求められるため、即戦力となる人材を見つけるのが難しい分野です。

税務処理や決算対応、法令遵守など、間違いが許されない業務であり、特に中小企業ではこうした専門的な知識を持った人材を確保することが容易ではありません。未経験者を採用して育成することも考えられますが、一人前になるまでにはかなりの時間を要するため、企業側に余裕がなければ難しいです。

そこでなんとか経験者を採用したいところですが、経験者を採用したい企業は多くあるためすぐに良い人材を採用することも難しく、結果的に人手不足が慢性化してしまうのです。

2.労働人口自体が減少傾向にある

日本全体で少子高齢化が進行しており、労働人口自体が減少していることも、人手不足を加速させる一因となっています。特に、若い世代の労働人口が減少しているため、経理に限らず、多くの企業で若手人材の採用が難しくなっています。

こうした状況は、都市部よりも地方で深刻です。地方では、若い世代が都会に流出する傾向が強く、地域での経理人材の確保が非常に難しくなっています。その結果、ベテランの経理担当者が長期間にわたり業務を担当し、新たな人材が育成されないまま、次世代への引き継ぎが進まないという悪循環が生まれています。

3.バックオフィス部門の人材募集を積極的にしていない

経理部門は売上に直接関わらないバックオフィス部門です。そのため、経営の視点から営業や販売などのフロント部門の人材採用が優先されて、経理部門の人材募集が後回しにされる傾向があります。

経理は企業の運営に欠かせない重要な部門であるにもかかわらず、その重要性が十分に認識されていないことが、この問題をさらに深刻化させています。

4.職場環境の整備が進まない

経理部門では、採用しても業務の忙しさからあまり面倒を見てもらえず、新しく採用された人材が短期間で退職してしまうケースが多く見られるようです。

こうした状況が続くと、採用してもまたすぐに退職されてしまい、再び採用活動が必要になるという悪循環に陥ります。これが、さらに経理部門の人手不足を悪化させ、業務の安定が損なわれる原因となっています。

この悪循環を断ち切るためには、働きやすい職場環境の整備や業務量の適切な調整が不可欠です。

経理の人手不足がもたらす問題

経理の人手不足が続くことによって企業で発生する問題としては、下記の5つが考えられます。

- 経理処理のミスや漏れの増加

- 業務の属人化

- 不正行為のリスク

- 時間外労働の増加とコスト上昇

- 月次決算の遅延

それぞれの問題について見ていきましょう。

1.経理処理のミスや漏れの増加

経理業務における人手不足は、担当者に過剰な負担をかけることになり、その結果として、経理処理におけるミスや漏れが発生しやすくなります。経理業務は、細かい数字の管理や書類の正確な処理が求められるため、ちょっとした不注意が大きなトラブルに発展する可能性があります。

例えば、請求書の入力ミスや支払期日の管理ミスが生じれば、取引先との信頼関係が損なわれるだけでなく、遅延損害金が発生するなど、企業にとってのコストも増加します。

そして、こうしたミスが頻発することで問題解決に時間をとられるため、経理部門全体の業務効率がさらに低下し、余計に人手不足が悪化するという悪循環が生じてしまいます。

2.業務の属人化

限られた人材で経理業務を回していると、特定の担当者に業務が集中し、業務の属人化が進むことになります。他の従業員がその業務を把握していないため、担当者が突然退職した場合に業務が滞るリスクも高まります。

このようなリスクを回避するためには、業務を分散させ、誰でも業務を引き継げる体制を整えることが必要ですが、人手不足が続く状況での実現は難しいでしょう。

3.不正行為のリスク

人手不足が続くと、業務の細かいところに目が届かない状態が発生しやすくなります。その結果、透明性が失われ、第三者による確認が不十分になり不正行為が行われるリスクが高まります。

たとえば、従業員が個人的な利益を得るために経費を不正に申請したり、架空の請求書を作成して支払わせたりする可能性があるということです。不正行為が見過ごされれば、会社の財務に深刻なダメージを与えるだけでなく、社内外の信頼関係も大きく損なわれます。

4.時間外労働の増加とコスト上昇

人手不足の影響で、経理部門では時間外労働が常態化している企業が多いようです。特に、決算の時期には業務量が急激に増えるため、残業や休日出勤が避けられない状況となり、従業員に大きな負担がかかっています。

時間外労働が増えれば、従業員の健康に悪影響を与えるだけでなく、業務効率も低下します。疲労が蓄積することで集中力が低下し、さらにミスが発生しやすくなるという悪循環に陥ることも多いでしょう。こうした積み重ねによって経理業務がスムーズに進まず、全体の作業効率が著しく低下する恐れがあります。

また、時間外労働に伴う人件費の増加も企業にとって無視できない問題です。過剰な残業代の支払いは、コストの増加につながり、企業全体の利益を圧迫します。

5.月次決算の遅延

経理部門が適切に機能していないと、企業の月次決算や四半期決算に遅れが生じることがあります。経営者は、月次決算のデータをもとに経営判断を下すため、決算が遅れることで重要な意思決定のタイミングを逃すリスクが高まることは大きな問題です。

資金繰りや投資判断などの重要な経営判断を迅速に行えなければ、競争力の低下や機会損失が発生する可能性があります。特に、急速な変化が求められる市場環境において、経理業務の遅延が企業全体のパフォーマンスに大きな影響を与えることは避けられません。

さらに、正確な経営情報をタイムリーに把握できなければ、経営戦略の見直しが遅れ、企業の成長を阻害する結果にもつながります。経理部門の人手不足が、最終的には企業の存続や成長に悪影響を及ぼす可能性も考えられます。

経理の人手不足を解決する方法

これらの問題はすべて、経理部門の人手不足によって引き起こされるものであり、根本的な対策を講じない限り、企業全体に深刻な影響を与えるリスクが続くでしょう。ここでは、これらの課題に対してどのように対処できるのか、具体的な解決策を見ていきます。

1.採用活動の見直し

経理部門の人手不足を解消するためには、まず採用活動を根本的に見直すことが重要です。中途採用やパートタイム採用、リモートワークの導入など、柔軟な働き方を提案することで、より多様な人材の確保が可能となります。

また、採用活動にかける予算をしっかり確保し、計画的に採用活動を行います。他社の採用情報を集めたり専門家の話を聞いたりして、広告媒体や採用方法なども改めて見直してみると良いでしょう。

2.社内教育と育成の強化

既存の社員に対して、継続的な教育やトレーニングを提供することも、経理部門の人手不足を解決するための効果的な手段です。特に、経理のDXツールや最新の会計ソフトウエアを活用するスキルを習得することで、従業員の業務効率が向上し、少ない人数でも効率的に業務をこなせるようになります。

定期的な研修を通じて最新の知識と幅広いスキルを身につけ、環境に柔軟に対応できるようにすることが、経理部門のパフォーマンス向上に役立ちます。

3.業務マニュアルによる業務の標準化

業務の効率化には、標準化された業務マニュアルの作成が不可欠です。マニュアルを整備することで、業務が属人化せず、誰でも一定の品質で仕事を進められるようになります。

特に、新入社員がスムーズに業務を引き継げるよう、具体的かつ分かりやすいマニュアルの作成が求められます。業務全体をマニュアルに落とし込むことでミスや漏れを防ぎ、作業のスピードを向上させることが可能です。また、マニュアル化された業務プロセスに従うことで、効率的な業務運営が実現し、経理部門全体の生産性向上につながります。

4.経理作業の外部委託

経理業務の一部を外部に委託することも、人手不足を解決するための効果的な手段です。特に、経理代行サービスや人材派遣を利用することで、経理部門の負担を軽減し、業務の効率化を図ることができます。

外部委託によって、従業員はコア業務に集中することができ、経理業務にかかる時間やリソースを最小限に抑えることが可能です。また、経理の専門知識を持つプロフェッショナルに業務を任せることで、正確かつ効率的な経理処理が実現しやすくなります。

5.DXツールの導入による業務効率化

DX(デジタルトランスフォーメーション)ツールの導入は、経理業務の効率化において非常に有効です。特に、経費精算や請求書管理、給与計算などの手作業が多い業務を自動化することで、担当者の負担が軽減され、業務全体のスピードが向上します。

たとえば、クラウドベースの経理ソフトを導入することで、リモートワークにも対応できるため、柔軟な働き方が可能となり、場所を選ばずに業務を遂行できます。また、AIやRPA(ロボティックプロセスオートメーション)を活用すれば、日常的なルーティン作業を自動化し、経理担当者がより高度な業務に集中できるようになります。

DXを推進することによって経理業務の生産性が向上し、人手不足が解消できるだけでなく、企業全体の業務効率化にも貢献します。

まとめ

経理部門の人材不足は、多くの企業にとって深刻な課題となっています。本記事では、経理の人手不足の現状、原因、そしてそれがもたらす問題について詳しく解説しました。また、この課題に対する具体的な解決策として、採用活動の見直し、社内教育の強化、業務マニュアルの作成、外部委託、そしてDXツールの導入などを紹介しました。

これらの対策を適切に組み合わせることで、経理業務の効率化と人手不足の解消が可能となります。特に、DXツールの導入は即効性のある有効な手段といえるでしょう。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One(請求書受領)の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One(債権管理)の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One(経費精算)の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収証をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部