- 経理・財務業務その他

経理とは?基本から最新トレンドまで:業務内容と効率化について解説

公開日:

更新日:

.png)

経理は企業の財務や取引の流れを管理する重要な部門であり、経営に欠かせない役割を果たします。業務には決算書の作成や従業員の給与計算などが含まれ、それらのデータをもとに経営戦略の見直しや新たな施策の考案などが行われます。

本記事では、経理の仕事内容や、業種・会社規模別の仕事内容の違いについて解説します。また、経理における課題と対策もご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

経理1084名に調査!年代・役職別の年収

経理とは

経理は具体的に、どのような業務を行うのでしょうか。また、会計・財務とはどう違うのでしょう。順に詳しく解説します。

経理は企業のお金を管理する重要な職種

経理とは「経営管理」の略称であり、「企業のお金の流れ」を管理する職種です。主な業務は、日々の取引や資金の流れを記録・管理することです。取引を数値化して記録し、最終的に事業年度ごとの経営状態や資産状況などをまとめた「決算書」を作成します。

決算書には経営判断に関わる重要な情報が含まれており、これらを解読し、経営者や株主などの企業のステークホルダー(利害関係者)へ報告することも、経理の役割の一つです。

具体的な業務内容は、社内外の取り引きにともなう入出金や資産の管理、請求書の作成、給与の支払いなどで、簿記のルールに沿って記録します。

近年では経理業務を効率的に行う会計ソフトやAIが自動的に勘定科目の候補を選出する「クラウド会計システム」なども充実しており、業務の合理化が進んでいます。

会計との違い

会計は、企業の経済活動による損益を記録・整理し、財政状況を経営者や株主などのステークホルダー(利害関係者)へ報告する仕事です。

会計業務には「管理会計」と「財務会計」の二つの役割があり、管理会計は経営者や企業内に向けて会計情報を提供し、現状把握や将来の予測変換に活用されます。一方、財務会計は、株主や他の企業外部の利害関係者に対して会計情報を開示し、企業の財務状況を示すものです。

これらの役割を果たすには、経理が作成する帳簿書類が不可欠です。つまり、経理の仕事は、会計業務の一部であるといえます。

財務との違い

財務は、企業の財政を管理する業務です。経理と会計は類似していますが、根本的な違いがあります。財務は経営者に近い立場で、金融機関からの資金調達や予算管理、M&Aなどの資金運用に関わります。

会計が業績を整理して報告するのに対し、財務は資金の流れを予測しながら管理することが主な仕事です。

ただし、これらの業務を効果的に行うには、経理が作成した財務諸表が不可欠であるため、業務間の関連性は高いといえます。

【業界・規模別】経理の仕事内容の違い

経理の主な仕事は、日々の取引を起票し、帳簿に整理することです。ただし、会社の規模や業種により基準が異なる場合があるため注意が必要です。

ここでは、会社の規模や業種・業界別の経理の仕事内容の違いについて解説します。

会社の規模による経理業務の違い

会社の規模が違うと業務の内容も異なるため、それぞれの特性に合わせた経理処理が求められます。

まずは、大企業・中小企業・上場子会社のそれぞれの業務の特徴を確認していきましょう。

大企業・上場企業(子会社や関連会社を有する場合)

子会社や関連会社を有する「大企業・上場企業」の経理業務では、単独の財務諸表だけでなく関連会社の決算手続きも必要です。

上場企業の中には、経済の健全な発展や投資家の保護を目的とした「金融商品取引法」が適用される企業もあり、この場合はキャッシュ・フロー計算書、有価証券報告書の提出が義務付けられます。

また、複数の事業を展開する企業では、セグメント情報を開示する必要があり、各事業や部門ごとに特別な手続きが必要です。セグメント情報とは、企業の財務情報を事業ごとに分けて区切った情報です。

これらの複雑な経理処理に対応するために、独立した経理部門が設けられています。

中小企業

中小企業の経理業務は、会社法の規定に基づき、年次での決算が行われます。業務は大企業ほど複雑ではなく、限られた人員が複数の業務を兼務することが一般的です。

また、税務処理など専門性の高い業務は、会計事務所に委託するケースも多く見られます。これにより、税務処理や法令遵守に関するリスクを軽減し、専門家のアドバイスを受けながら経理業務を適切に遂行しやすくなります。

上場子会社・関連会社

上場子会社とは、株式が上場している親会社からの出資を受け、経営の支配権を親会社が保有する企業のことです。このような会社の経理は、上場企業にふさわしい会計基準に沿った決算業務を実施し、親会社へ報告する必要があります。そのため、経理担当者は親会社の経理と同等の知識が求められます。

会社規模は小さいものの、幅広い経理業務に携わることができるという特徴があります。

業種・業界 | 特徴 |

|---|---|

小売業 |

|

製造業・ メーカー |

|

不動産業 |

|

サービス業 |

|

建設業 |

|

金融業 |

|

保険業 |

|

物流業 |

|

食品業 |

|

ホテル業 |

|

業種や業界ごとに異なる取引慣行や会計基準があり、それに応じた経理業務が求められます。これらの業種ごとの特徴を理解し、適切な経理処理を行うことが重要です。

例えば、製造業では原価計算が重要であり、不動産業では不動産の種類に応じた特殊な勘定科目が用いられることがあります。また、金融業では金融商品の評価や外国為替の取引があり、保険業では保険金の支払いに関する準備金の計上が必要です。

このほか、外資系企業の経理業務では、本国通貨での業務処理と為替換算が求められます。決算期や会計基準は本国に準じ、為替差損益処理には特に注意が必要です。海外親会社への決算報告と国内税務申告の両方を行う必要があります。

経理の仕事内容一覧

経理の主な業務は、簿記スキルを活用して財務諸表を作成することです。これには取引を数字で記録し、日次・月次・年次の単位で処理を行う必要があります。

ここでは、それぞれの単位の業務内容を具体的に説明します。

日次

日次業務の例 |

|---|

|

日次業務の内容は、日々の取引の記録や確認が中心です。例えば、現預金の管理や売上と仕入れの記録、経費の精算などがあります。

帳簿と実際の残高を比較して確認する作業は、毎日行う必要があります。これにより、ミスや漏れを早期に発見し修正することができます。

日々の確認作業を怠ると、後で大きな問題が発生する可能性があるため、毎日適切に行うことが重要です。

月次

月次業務の例 |

|---|

|

月次業務では、日々の取引をまとめて記録し収支を確認します。給与の計算や支払い、請求書の発行、税金や社会保険料の支払いなどが主な業務内容となります。また、前月との比較を行い、差異の原因を探ることも重要です。

年次

年次業務の例 |

|---|

|

年次業務の中心は決算です。企業は事業年度ごとに決算を行い、1年間の取引内容をまとめて決算書を作成します。また、年末調整も重要な業務で、源泉徴収した所得税と給与総額の調整を行います。

経理DXサービスで経理業務を効率化

経理業務における課題と対策

経理部門では「経営判断への貢献」を担うことを理想としているにも関わらず、実際にはリソースの不足による負担増や、プロセスの効率化が進まないといった現実があります。

ここでは、経理業務における3つの課題とその対策について説明します。

- 一人当たりの業務負担が大きい

- 心理的な負担によるミスが生じやすい

- 業務のデジタル化が進みにくい

一人当たりの業務負担が大きい

経理業務は、経営判断に寄与することが理想とされますが、日々の事務処理や入出金対応など煩雑な作業に追われ、その理想を実現できないケースもあります。原因として、経理の人員が不足しており、一人当たりの業務負担が大きいことがあげられます。

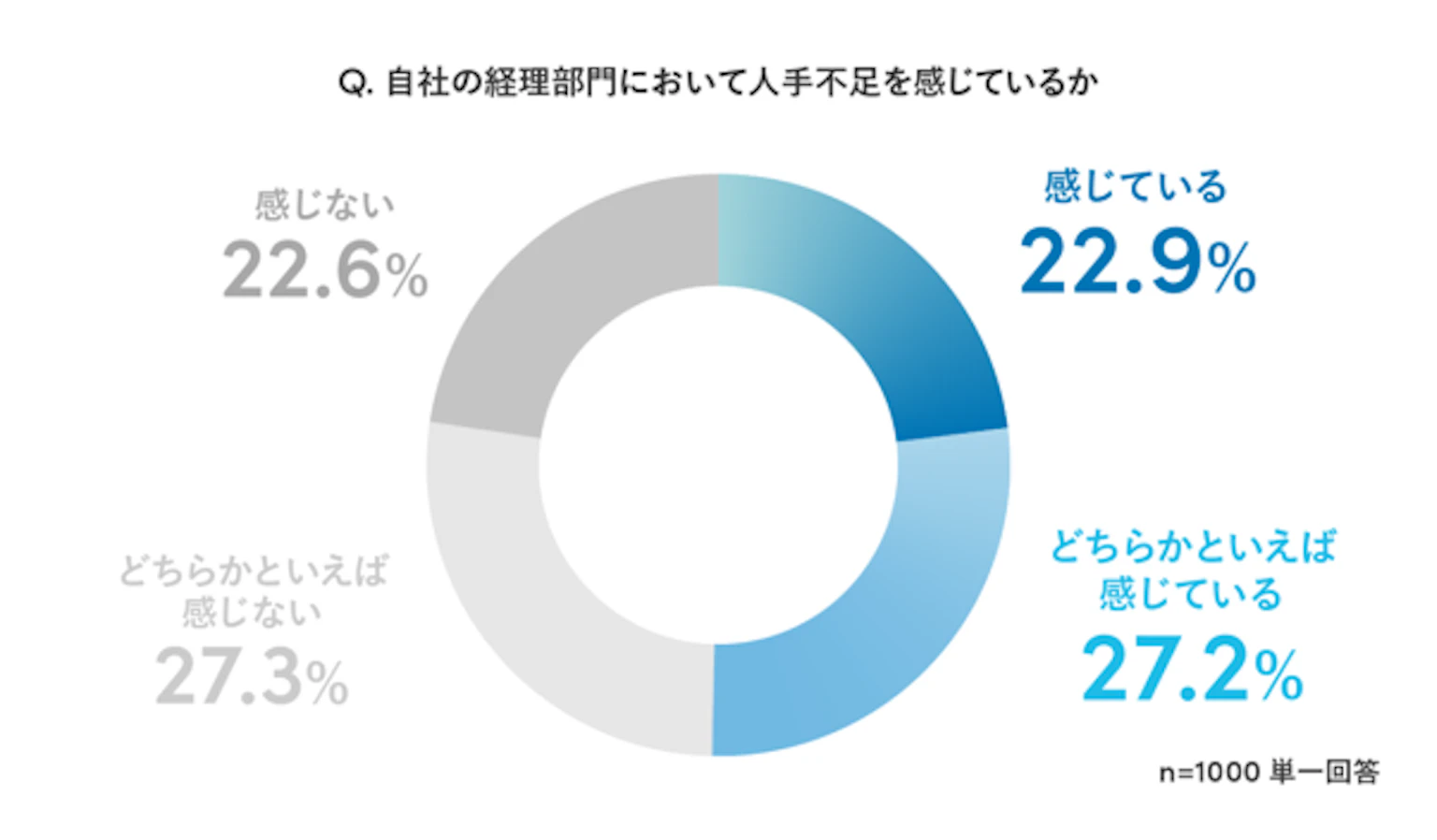

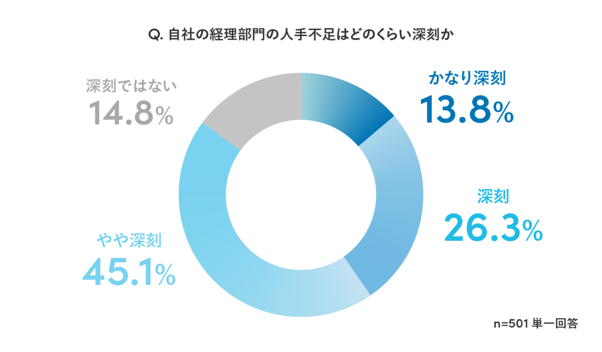

実際に、Sansanにて実施した「経理の人手不足に関する実態調査」によると、経理部門の人手不足を感じているかという質問で、「感じている」「どちらかといえば感じている」と回答した人数が50.1%と、約半数に上る結果となりました。

また、50.1%の回答者に対して人手不足の深刻さの度合いを聞いたところ、13.8%が「かなり深刻」と回答しました。

2023年10月1日より開始された「インボイス制度」や、2024年1月1日から義務化となった「電子帳簿保存法」への対応により、経理業務の複雑さや業務量は増大しています。

この課題に対処するためには、業務の自動化や効率化によって手作業の負担を軽減することや、人員の増強、研修などを通じて経理業務に必要なスキルを向上させることなどが求められます。

心理的な負担によるミスが生じやすい

心理的な負担によるミスも、経理業務における課題の一つです。経理業務は企業にとって重要な役割を果たし、小さなミスが大きな影響に発展する恐れがあります。その責任の重さがストレスとなり、ミスが生じやすくなってしまいます。

経理事務のミスや遅延は、会社全体の信用や損害に直結する可能性があるため、経理担当者の心理的負担を軽減し、効率化を図ることが重要です。

具体的な対策としては、経理担当者へのサポート体制の充実や業務の効率化、研修の実施などが考えられます。また、業務負担の適正化やストレス管理の仕組みの構築も重要です。

業務のデジタル化が進みにくい

昨今、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が加速する中、経理業務のデジタル化が進みにくい状況も課題としてあげられます。DXとは、デジタル技術を活用してビジネスプロセスやサービスの変革を実現し、効率化や革新を図る取り組みです。

経理業務のデジタル化が進みにくい背景には、業務が多岐にわたることやプロセスの複雑さがあります。経理部門では、紙ベースの文書や手作業に依存している業務も多く、これらをデジタル化するためには、文書や記録のスキャンやデータ入力、複雑な会計ルールのプログラム化などが求められます。

このような課題を克服し、経理部門のDXを推進するためには、適切なテクノロジーの選択や導入と、業務プロセスの見直し、組織文化の変革が必要です。また、従来の手法に固執せず、柔軟性を持って新しい技術や手法を取り入れることが重要です。

デジタル技術の活用による経理業務の効率化

経理業務は、クラウド会計ソフトやAIなどのデジタル技術の進歩により、大きな変革を遂げています。これらのツールは、データ入力や仕訳作業などの手間を大幅に削減し、ミスを減らすとともに、リアルタイムで財務状況を把握することができます。

また、経理業務を効率化することで、分析や戦略立案に時間を割けるようになり、企業全体の意思決定プロセスも改善が見込めます。デジタル化によって経理業務は日常のルーティンワークから、より高度な経営戦略の一翼を担う役割へと進化しているといえるでしょう。

クラウド会計ソフトとAIの活用方法

クラウド会計ソフトは、インターネットを通じて利用可能な会計システムであり、データの自動同期やアクセスの容易さが特徴です。AI技術を組み込むことで、請求書の自動処理や支出の分析、パターン認識による不正検知などが可能となります。

これにより、経理担当者は手作業による入力ミスを減らし、日常のルーティン業務から解放されます。また、クラウド上でデータ共有をすることで、複数の部門や担当者がリアルタイムで最新の財務情報にアクセスできるため、業務の透明性と迅速性が向上し効率的で正確な経理業務を実現できます。

データ分析と予測能力の向上

デジタル化により、経理業務はデータ分析の能力も飛躍的に向上しています。クラウド会計ソフトやAIツールは大量のデータを迅速に処理し、財務状況を素早く正確に可視化することができます。そのため、経理担当者は過去のデータからトレンドやパターンを分析し、将来のキャッシュフローや収益の予測をより素早く正確に行うことができます。

さらに、AIによる予測精度が上がり、企業のリスク管理や資金調達の戦略をより効果的に立案できるようになっています。データドリブンな経理業務は、単なる報告書作成に留まらず、企業の戦略的な意思決定を支える重要な役割に進化しています。

請求書をオンラインで管理しペーパーレス化

経理人材の確保と育成戦略

デジタル時代において、経理人材に求められるスキルセットは大きく変化しています。従来の財務知識や簿記スキルに加え、デジタルツールの操作能力やデータ分析のスキルが求められます。

その中で企業は、効果的な採用戦略を通じて経理スキルを持つ人材を確保しなければなりません。そして採用後も継続的な教育プログラムとキャリアパスの設計を行い、人材のスキルアップを図ることが重要です。

経理の人手不足が企業経営に与える影響と対策

経理の人手不足は、企業経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。例えば、決算業務や財務報告の遅延、内部統制の弱体化などが挙げられます。これに対する対策としては、業務の自動化やアウトソーシングの活用が有効です。

また、既存の経理人材のスキルアップを図るための教育プログラムやトレーニングを充実させることも重要です。長期的な人材確保のために、柔軟な勤務形態や福利厚生を手厚くし、働きやすい環境を作ることも企業に求められるようになっています。

経理に求められるスキルセットとは?

経理人材に求められるスキルセットは、時代の変化とともに進化しています。基本的な財務知識や簿記のスキルに加え、クラウド会計ソフトの操作やAI技術の理解、データ分析能力が必須となっています。

さらに、コミュニケーション能力や問題解決力も重要な要素です。これらのスキルをバランスよく備えることで、経理人材はより戦略的な役割を果たすことができ、企業全体のパフォーマンス向上に貢献することができます。

採用戦略の見直し

効果的な経理人材の採用には、従来の方法を見直す必要があります。具体的には、デジタルスキルを重視した求人広告の作成や、オンライン採用プラットフォームの活用が考えられます。

インターンシップや企業説明会を通じて、優秀な人材との接点を増やすことも重要です。さらに、採用プロセスにおいては、候補者の実務スキルだけでなく、デジタルツールの適応力やチームワーク能力も評価基準に加えることが求められるでしょう。

経理の継続的な教育とキャリアパスの設計

経理人材の成長を促すためには、継続的な教育と明確なキャリアパスの設計が不可欠です。定期的な研修やオンライン講座を通じて、新しい技術やトレンドに対応するスキルを習得させることが重要です。

また、個々のキャリア目標に合わせたキャリアパスを設計することで、従業員のモチベーションを高め、長期的に企業に貢献する人材を育成することができます。

最新の経理トレンドと対応

経理の分野では、国際会計基準の変更やESG報告、サステナビリティ会計など、最新のトレンドが次々と登場しています。これらのトレンドに対応するためには、経理部門の柔軟性と迅速な対応力が求められます。

例えば、国際会計基準の変更に伴う財務報告の改訂や、ESG報告書の作成などがあります。これらのトレンドを理解し、適切に対応することで、企業は持続可能な成長を目指すことができます。ここでは最新の経理トレンドとその対応を5つ紹介します。

- 経理のテレワーク化と対応

- ツールによる業務の自動化とAIの導入

- 国際会計基準の変更への対応

- ESG報告と統合報告書の作成

- サステナビリティ会計の導入

1.経理のテレワーク化と対応

近年はテレワークの普及により、経理業務も場所を選ばずに行えるようになっています。クラウド会計ソフトやセキュリティー対策を活用することで、リモートでも安心して業務を遂行できるようになっています。

企業側はテレワークができる体制や環境を整えることで働き方の柔軟性が増し、優秀な人材の確保にもつながります。また、テレワーク環境に適したコミュニケーションツールの導入や、定期的なオンラインミーティングを通じて、チーム内の連携強化にもつながります。

2.ツールによる業務の自動化とAIの導入

経理業務における自動化とAIの導入は、業務効率を飛躍的に向上させます。例えば、請求書の処理や経費精算の自動化、財務データのリアルタイム分析などが可能になります。

その結果、経理担当者は細かいタスクから解放され、より高度な分析や戦略的な業務に集中できるようになります。

3.国際会計基準の変更への対応

国際会計基準(IFRS)の変更は、グローバル企業にとって重要な課題です。これに対応するためには、最新の基準を迅速に把握し、財務報告や会計処理を適切にアップデートすることが求められます。

最新情報をキャッチアップすることはなかなか難しいかもしれませんが、定期的に研修を行ったり、専門家のアドバイスを受けることで、情報収集と正確な対応が可能となります。また、基準変更に伴うシステムのアップデートやプロセスの見直しも忘れずに行いたい重要なポイントです。

4.ESG報告と統合報告書の作成

ESG(環境・社会・ガバナンス)報告は、企業の持続可能性を評価する重要な指標です。統合報告書を作成することで、企業の財務情報と非財務情報を包括的に提供し、ステークホルダーの信頼を得ることができます。

これにより、企業は透明性を高め、社会的責任を果たす姿勢を示すことができます。また、ESG報告は投資家や取引先からの評価にも直結するため、戦略的な重要性を持っています。

5.サステナビリティ会計の導入

サステナビリティ会計は、企業の環境・社会的な影響を数値化し、財務報告に反映させる手法です。これにより、企業は持続可能な経営を推進し、長期的な成長を目指すことができます。

具体的には、環境コストの計算や社会貢献活動の評価などが含まれます。サステナビリティ会計を導入することで、企業は透明性を高め、ステークホルダーからの信頼を獲得することができます。

請求書業務のデジタル化で工数を削減

まとめ

経理は、会社の資金・取引・経営状況を管理する大切な仕事です。経理部門で作成される決算書は、経営判断の要ともなるため、効率よく正確に日々の業務を遂行する必要があります。

しかし、本来の役割である経営判断への貢献という理想とは遠く、目の前の業務に追われるばかりになってしまっているのが現実です。

また、誤りが許されない立場でありながらも、心理的負担や手作業の多さから、ミスが発生するリスクも少なくはありません。

業務の効率化やミスを減らすために、システム導入も手段の一つです。

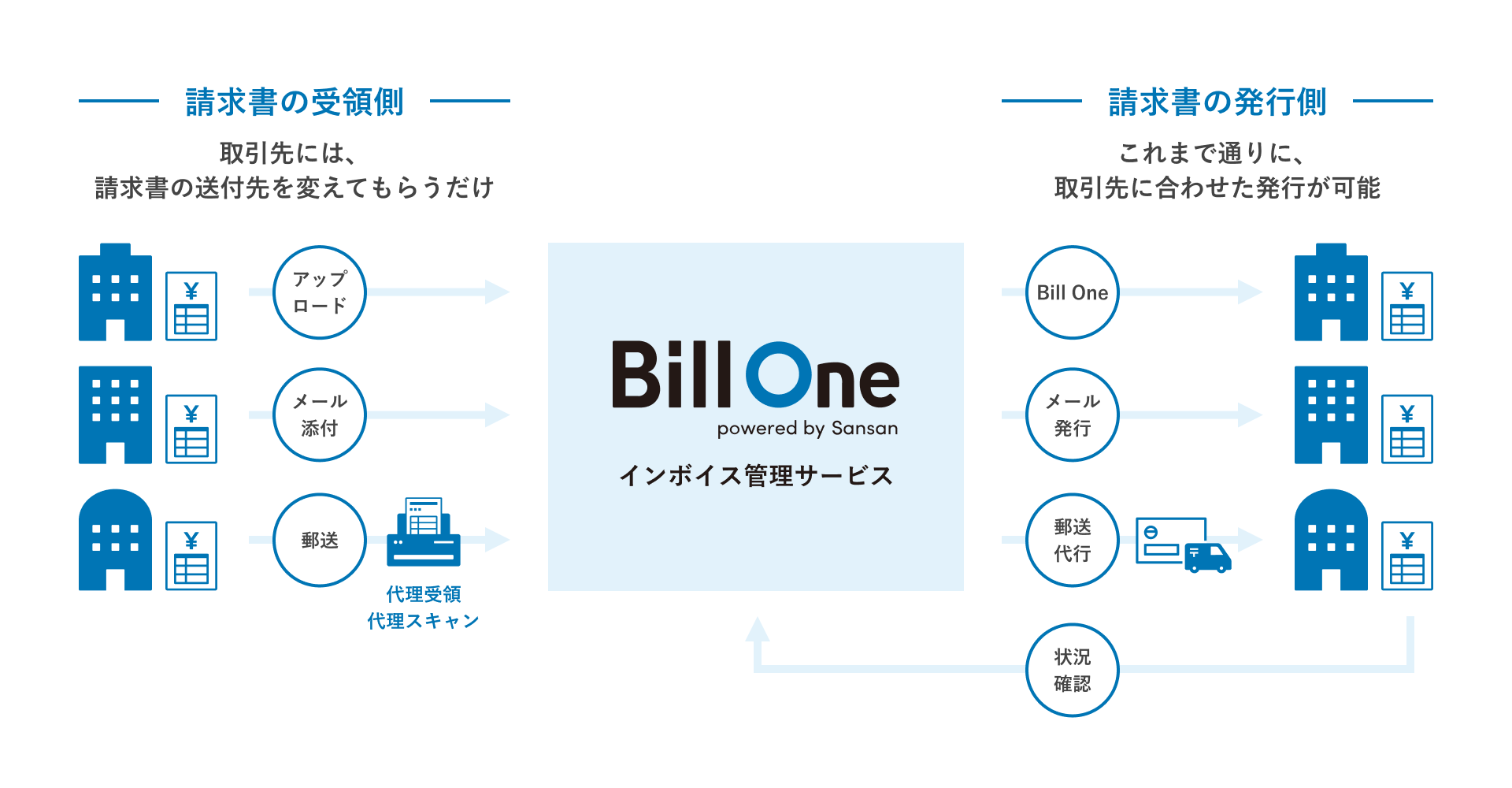

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One(請求書受領)の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One(債権管理)の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One(経費精算)の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収証をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。