- 請求書

請求書を支払わないとどうなる?放置のリスクと請求漏れ・支払い拒否の対処法も解説

公開日:

更新日:

請求書を支払わずに放置しているとどうなるのでしょうか?

「数日支払いが遅れても問題ないだろう」と安易に考えていると、取引先からの信用問題に発展する可能性があります。また、取引先による長期の未払いは、自社にもリスクが発生してしまいます。

本記事では、「請求書を支払わないとどうなるのか」という疑問に対し、起こりうる事態や関連する法律を詳しく説明します。また未払いが起こる原因や対策、取引先が支払い拒否した場合の対応についても解説するので、参考にしてください。

請求書を読み取りオンラインで一元管理

請求書を支払わないとどうなるか

請求書の支払いを怠ると、取引先からの信用失墜や資金繰りの悪化のみならず、訴訟や倒産など、他社も巻き込む深刻な事態を招く可能性があります。これらの影響は一時的なものに留まらず、長期的に事業運営の足かせとなる場合も少なくありません。

取引先からの信用低下

取引先の許可なく支払いを遅延させたり、無断で未払いの状態を続けたりした場合、取引先からの信用を著しく損ないます。一度失った信用を回復するのは難しく、今後の取引が完全に停止される、あるいは現金前払いのみといった非常に厳しい取引条件に変更されることも珍しくありません。

こうなると、これまで掛け取引が可能だったものが、前払いを求められるなど、事業運営の柔軟性が大きく損なわれます。

さらに業界内での評判が悪化し、「あの会社は支払いがルーズだ」といった情報が広まると、既存の取引先だけでなく、新たな取引先を見つけるのが困難になるでしょう。これは、新規事業の展開や事業拡大の機会を失うことにもつながります。

取引先の資金繰りの悪化

請求書を支払わない場合、当然ながら取引先は売上代金を回収できません。その結果、仕入れ代金の支払いや経費の支出とのバランスが崩れ、取引先の資金繰りが悪化する可能性があります。

特に取引先の経営規模や財務状況によっては、1つの未払いが運転資金の不足を引き起こし、それが引き金となって経営危機に陥ります。最悪の場合には連鎖的に倒産に至るという深刻なケースも想定されます。

自社の支払いが遅れることで、間接的に他の企業の経営にまで影響を及ぼす可能性がある点を認識しておきましょう。これは、業界全体の健全な発展を阻害する要因にもなりえます。

自社の経営が悪化

請求書の支払いが滞ると、自社の支払い能力がない、あるいは経営が不安定な状態にあると外部から見なされやすくなります。その結果、金融機関からの評価が下がり、新規の融資が断られたり、融資条件が悪化したりする可能性があります。これは設備投資や事業拡大の足かせとなるでしょう。

訴訟リスク

取引先から支払い遅延を理由に訴訟を起こされるリスクも生じます。裁判所の命令により預金口座や不動産などの財産が差し押さえられれば、事業運営に直接的な支障をきたし、経営が一層悪化するかもしれません。このように安定した事業継続が困難と判断されると、従業員の士気低下や人材流出を招き、企業の将来性そのものが危ぶまれます。

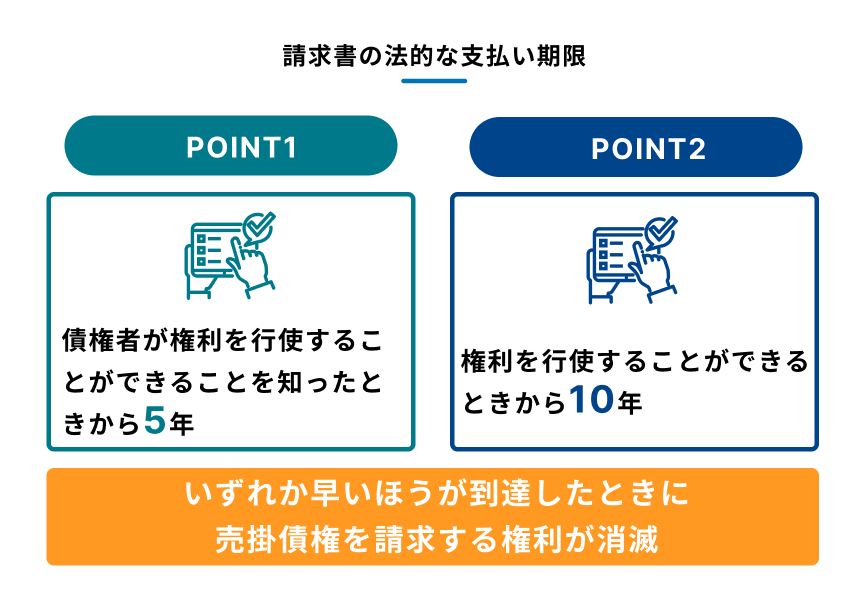

請求書の法的な支払い期限

請求書には、まず当事者間で合意された支払い期日があり、これを守ることが取引の基本です。この期日とは別に、法律で定められた権利の消滅時効も存在します。現行民法では、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方が到達したときに、その債権を請求する権利は消滅します(民法第166条第1項)。

商取引では通常、請求書発行時点で権利行使可能と認識されるため、5年の時効が適用されやすいです。この期間を過ぎてしまうと、たとえ未回収の売上があっても法的に請求できなくなるため注意が必要です。

請求書を支払い忘れた場合の対処法

万が一、請求書の支払いを忘れてしまった場合は、迅速かつ誠実な対応が求められます。放置すればするほど状況は悪化し、取引先との関係修復も難しくなります。以下のステップで適切に対処しましょう。

- 請求内容と支払い状況を確認する

- 取引先に連絡する

- 支払い処理を行う

- 取引先に支払い完了の連絡をする

- (例外)正当事由がある場合の支払い拒否「もし支払いを拒否したい場合は?」

1.請求内容と支払い状況を確認する

まずは支払い忘れに気づいた請求書の内容や金額、支払い期限などを再確認します。書類の取り違えや入力ミスがないか、慎重にチェックしましょう。請求書に記載された情報が本当に正しいか、例えば単価や数量に誤りがないか、他部署との連携ミスである可能性も考慮に入れます。

また、すでに支払い済みであったという単純な勘違いや、他の担当者が処理済みである可能性も否定できません。二重支払いを防ぐためにも、自社の支払い記録や関連部署への確認を通じて、実際の支払い状況を必ず確認してください。この初期確認を怠ると、後の対応でさらなる混乱を招く可能性があります。

2.取引先に連絡する

支払い忘れが確定したら、隠したり先延ばしにしたりせず、速やかに取引先に連絡を取ります。連絡する際は、該当する請求書の番号、発行日、金額など、具体的な情報を明確に伝え、支払いが遅れている事実に対して真摯に謝罪の意を示しましょう。

そして最も肝心なのは、いつまでに支払いが可能か、具体的な日付を約束することです。曖昧な返答は相手にさらなる不信感を与えます。

誠意を伝えるためには、まず電話で直接謝罪と状況を説明し、相手の反応を見ながら丁寧に対応します。その後、改めてメールでも同様の内容(謝罪、支払い予定日、請求書情報など)を送付し、記録として残すようにすると、双方の認識の齟齬を防ぐのにも役立ちます。

3.支払い処理を行う

取引先に伝えた支払い期日までに、確実に支払い処理を実行します。この際、振込先の口座情報(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、受取人名義)や振込金額に間違いがないか、再度慎重に確認しましょう。

可能であれば、約束した期日ぎりぎりではなく、連絡後できるだけ速やかに支払いを完了させるのが望ましいです。迅速な行動は、取引先の不快感を少しでも和らげる効果が期待できます。

4.取引先に支払い完了の連絡をする

支払い処理が完了したら、再度取引先に連絡を入れ、支払いが完了した旨を報告します。この一報により、取引先は入金確認をスムーズに行えます。メールで連絡する場合は、振込明細書の控えを添付するのも、より丁寧な対応として考えられます。

この完了報告は、信頼回復に向けた小さな一歩であり、今後の円滑な取引関係を維持するためにも省くべきではありません。

5.もし支払いを拒否したい場合は?

例えば契約と異なる商品が納品された、サービスの品質が著しく低いなど、正当な理由に基づいて支払いを拒否したいと考える場合もあるかもしれません。その際は、まず拒否する理由を明確にし、それを客観的に裏付ける証拠(契約書の該当条項や問題のある納品物の写真、品質検査結果の記録など)を収集・整理します。

その上で取引先と交渉を行い、話し合いによる問題解決を目指します。感情的にならず、事実に基づいて冷静にこちらの主張を伝えましょう。

解決策としては、請求書の修正依頼、商品の交換や修補の要求、あるいは発生した損害や不利益に応じた減額交渉などが考えられます。話し合いの内容や合意に至った事項は、後々のトラブルを避けるため、必ず書面(メールの文面、議事録、合意書、覚書など)で記録に残してください。

もし話し合いが平行線をたどる場合や、契約解釈など法的な判断が難しい内容を含む場合は、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを求めることも有効な手段です。ただし、正当な理由なく一方的に支払いを拒否し続けると、取引先から督促状が送付されたり、最終的には支払い督促の申し立てや訴訟といった法的措置を取られたりする可能性がある点には十分注意しましょう。その場合、遅延損害金や訴訟費用など、さらなる負担が発生するリスクがあります。

請求書の支払い漏れが起きる原因

請求書の支払い漏れは、人為的ミスだけでなく、組織的な問題が潜んでいる場合も少なくありません。支払い漏れが起きる原因を3つ解説します。

受領した請求書の管理体制の不備

原因の1つに、受領した請求書の管理体制が整っていない点が挙げられます。例えば、請求書を受け取ったものの、担当者のデスクに埋もれてしまったり、どこかに紛失してしまったりするケースです。特に紙の請求書は、物理的に破損したり汚損したりするリスクも伴い、管理が煩雑になりがちです。

また、支払い期限を正確に把握し、それをリマインドする仕組みや、誰がいつまでに何を確認し、承認するのかといったワークフローが明確に存在しないことも、支払い漏れを引き起こしやすくなります。担当者任せの属人的な管理では、担当者の不在時や退職時に業務が滞るリスクも高まります。

複雑な社内フロー

社内の承認フローが過度に複雑だと、支払い漏れの原因となり得ます。例えば、少額の支払いであっても、複数の部署の、複数の承認者を経由しなければならなかったり、特定の役職者でなければ承認できなかったりする場合です。

このような場合、承認フロー自体に時間がかかりすぎ、結果として支払い期限を過ぎてしまうことがあります。また承認者が出張中であったり、他の業務で多忙であったりする場合に承認作業が滞ってしまい、経理部門へ請求書が渡るまでに時間を要するのも問題です。テレワークの普及に伴い、紙ベースの承認フローではさらに時間がかかるケースも見受けられます。

社内のコミュニケーション不足

請求書を受け取る部署と、実際に支払い処理を行う経理部との間で、情報連携がうまくいっていない場合も支払い漏れが発生しやすくなります。例えば、請求書の内容に関して受け取り部署へ確認が必要な場合、経理部からどの担当者に問い合わせればよいか不明確であったり、問い合わせても回答に時間がかかったりする場合です。

また、請求書に関する重要な情報が関係部署間で適切に共有されていないと、誤った処理につながる可能性があります。

請求書の支払い漏れを防ぐ対策法

請求書の支払い漏れを防ぐためには、個人の注意深さに頼るだけでなく、体制づくりやツールの活用が効果的です。継続的に支払い漏れを防止できる仕組みを構築しましょう。

- 業務フローを明確化する

- 支払い期限の管理を行う

- 請求書管理システムの導入

1.業務フローを明確化する

請求書の支払い漏れを防ぐためには、まず社内の業務フローを見直し、明確化するのが第一歩です。具体的には、請求書を受領してから支払い処理が完了するまでの各ステップ(誰が、いつ、何をするのか)を可視化し、文書化します。

例えば部署ごとに請求書の受け取り窓口担当者を明確に定めたり、請求書を受け取ってから経理部門に渡すまでの確認ポイント(記載内容のチェック、契約との照合など)や期限を周知徹底させたりして、請求書が滞りなく、かつ正確に経理部門に集まる体制を構築しましょう。フロー図を作成したり、マニュアルを整備したりすることも、社員の理解を深め、ミスを減らすのに役立ちます。

2.支払い期限の管理を行う

受領した請求書の支払い期限を正確に管理することも、ミスを防ぐために不可欠です。アナログな方法としては、専用の帳簿を用意し、支払い期限順に請求書を整理するのも有効です。またExcelやスプレッドシートを用いて支払い管理表を作成し、請求書番号や取引先名、請求額、支払い期限、支払い状況などを一覧で記録・管理する方法があります。

他にも会計ソフトには支払い管理機能が搭載されており、支払い期限が近づくとアラートで通知してくれるものもあります。重要なのは、これらのツールを活用し、支払い期限が迫っているものがないか、支払い済みのものと未払いのものが混在していないかなどを定期的に確認する体制を整えることです。

3.請求書管理システムの導入

請求書管理システムの導入も、支払い漏れ対策に効果的です。このシステムは、請求書の受領からデータの入力、承認、そして実際の支払い処理に至る一連のプロセスをシステム上で一元管理できます。

これにより請求書のステータスがリアルタイムで可視化され、誰がどの段階で作業を止めているのかが可視化されます。

また、承認作業もシステム上で行えるため、紙の書類を回覧する必要がなくなり、担当者の不在による遅延も防ぎやすくなります。ペーパーレス化によるコスト削減や保管スペースの削減、検索性の向上といった副次的なメリットも期待でき、テレワークなど柔軟な働き方にも対応しやすくなるでしょう。

請求漏れ・支払い拒否の対処法

自社が請求する側で、請求漏れがあった場合や、取引先から支払いを拒否された場合の対処法も確認しておきましょう。これらの状況は、迅速かつ適切な対応が求められます。

請求漏れの場合

万が一、取引先への請求を忘れていた場合は、慌てず以下の手順で対応します。放置すれば時効により請求権を失う可能性もあるため、気づき次第すぐに行動しましょう。

- 事実確認をする

- 取引先に連絡する

- 請求書を作成・送付する

1.事実確認をする

まず、本当に請求を行っていなかったのか、社内の記録を徹底的に確認します。確認すべきは、販売管理システムのデータや過去に発行した請求書の控え、営業担当者の取引記録などです。

どの取引(契約や案件)に対する請求が漏れているのか、その金額や請求すべき内容を正確に把握することが重要です。思い込みで判断せず、客観的なデータに基づいて慎重に事実確認を行ってください。場合によっては、複数の担当者でダブルチェックする体制を取るのも有効です。

2.取引先に連絡する

請求漏れの事実が確定したら、速やかに取引先に連絡を取りましょう。電話で直接伝えるのが基本ですが、その後改めてメールでも連絡し、記録を残してください。

連絡は、まず請求が漏れていたことについて丁重に謝罪します。そして、請求漏れの内容(案件名、時期、金額など)と、これから改めて請求書を送付する旨、そして可能であればおよその支払い希望時期についても、相談ベースで伝えます。なぜ請求漏れが発生したのか、簡潔に理由を説明できると、相手の理解を得やすい場合がありますが、言い訳がましくならないように注意が必要です。

3.請求書を作成・送付する

謝罪の連絡後、速やかに正しい内容で請求書を作成し、取引先に送付します。請求書を作成する際は、改めて請求日(通常は発行日)、本来の取引日、正しい請求金額、支払い期限などを正確に記載します。

送付方法は、取引先が普段受け入れている方法に合わせるのが基本ですが、急ぎの場合は先方と相談し、速達やメールでの送付を検討しましょう。送付後は、設定した支払い期限までにきちんと入金があったかどうかを必ず確認し、もし入金が遅れるようであれば、再度状況確認の連絡を入れる必要があります。

支払い拒否された場合

請求書を送付したにもかかわらず、取引先から支払いを拒否されたり、期日を過ぎても入金が確認できなかったりする場合は、慎重かつ段階的な対応が必要です。

- 自社起因の不備の有無を再確認する

- 取引先に連絡する

- 書面で督促する

- 専門家に相談して法的措置を取る

1.自社起因の不備の有無を再確認する

まず、支払い拒否の連絡を受けたり、入金遅延に気づいたりしたら、自社側に何らかの原因がなかったかを再確認します。確認すべき点は、送付した請求書の記載内容に誤りや不備はなかったか、契約書や発注書に定められた通りのサービスや商品を提供できていたか、そもそも二重請求になっていないか、といった点です。

過去の取引履歴や顧客とのコミュニケーション記録も再確認し、客観的な視点で状況を把握します。

2.取引先に連絡する

自社に明らかな落ち度がないことを確認したら、取引先に連絡を取ります。その際、感情的になったり、高圧的な態度を取ったりするのは避け、あくまで冷静に事実を述べた上で確認を依頼する姿勢が大切です。

具体的には「先日ご請求いたしました件につきまして、期日を過ぎましてもご入金が確認できておりませんため、状況をご確認いただけますでしょうか」といった形です。

相手の言い分をまずはしっかりと聞き、支払い拒否の理由や事情を具体的にヒアリングします。

状況によっては、一時的な資金繰りの問題である可能性も考慮し、支払い期限の延長や分割払いなど、支払い方法の変更について柔軟に話し合うことも検討します。交渉の経緯は、後々のためにメールなどで記録を残しておきましょう。

3.書面で督促する

電話やメール、あるいは話し合いでの解決が難しい場合や、取引先と連絡が取れない状況が続く場合は、書面で支払いを促す「催促状」を送付します。催促状には、請求書番号、請求金額、本来の支払い期日、未払いである事実、そして改めて支払いを依頼する旨を丁寧な言葉遣いで明記します。

それでも状況が改善しない場合は、法的措置を視野に入れていることを示唆する意味合いも込めて、配達記録が残り、相手が受け取ったことを証明できる「内容証明郵便」で、より毅然としたトーンの督促状を送付することを検討します。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を誰から誰宛に送ったかを郵便局が証明してくれるため、後の法的手続きで重要な証拠として役立つことがあります。

4.専門家に相談して法的措置を取る

取引先の支払い拒否が悪質である(明らかに支払う意思がない、虚偽の理由を述べているなど)と判断される場合や、度重なる催促にもかかわらず支払い意思が見られない場合は、最終手段として弁護士などの専門家に相談することを検討します。

専門家は、具体的な状況をヒアリングした上で、最適な法的手段(簡易裁判所を通じて行われる「支払督促」の申し立て、60万円以下の金銭請求に適した「少額訴訟」、あるいは「通常訴訟」など)や、その進め方について具体的なアドバイスをしてくれます

また、弁護士に代理人として相手方と交渉してもらうことも可能です。

ただし、法的措置には相応の費用や時間がかかるため、回収できる見込み額や相手の支払い能力などを考慮し、費用対効果を慎重に判断しましょう。

まとめ

請求書の支払いを怠ると、信用の低下や経営悪化など、自社だけでなく取引先にも深刻な影響を及ぼします。支払い漏れの場合は誠実かつ迅速に対応し、同様のミスを防ぐためには業務フローの見直しやシステムの導入が効果的です。請求する側もされる側も、請求書に関する正しい知識を持ち、適切な管理体制を構築することが、円滑な企業活動と信頼関係の維持につながります。日頃から請求書業務の重要性を認識し、トラブルを未然に防ぐよう努めましょう。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One経費精算の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収証をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One

「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える

経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部