- 領収書

【領収書と領収証の違いとは?】国税庁の見解やインボイス制度下の注意点

公開日:

更新日:

領収書は実際の支払いを証明するものであり、領収証は取引の完了を示す書類です。領収書と領収証の2つは単語としてだけでなく意味も似ていますが、両者の違いを把握することで、適切な書類を選び、税務処理や管理をスムーズに進められるようになります。

この記事では、領収書と領収証の基本的な違いに加え、国税庁の見解やインボイス制度下での注意点について詳しく解説します。正しい知識を得て、経理業務の精度を高めましょう。

立替経費の負担で5人に1人が転職を検討

領収書と領収証の違い

領収書と領収証は、どちらも金銭の授受を証明する書類です。どちらもほとんど同じように使われていますが、両者のあいだには異なる点もあります。

特にビジネスシーンにおいて、これらの書類の違いを正しく理解し、適切に使い分けることは、金銭トラブルの防止や円滑な税務処理につながります。

ここでは領収書と領収証それぞれの役割と用途の違いについて、わかりやすく説明していきます。

領収書とは

領収書とは、主に金銭の支払いを証明する書類です。商品やサービスの購入時に、代金を支払った事実を証明するために発行されます。

領収書には、以下の項目が記載されていることが一般的です。

- 発行日

- 取引先名

- 金額

- 但し書き(取引内容)

- 発行者名

これらの情報により、金銭授受の事実が明確化され、取引の透明性を確保することができます。

領収証とは

領収証とは、取引の完了を証明する書類です。商品やサービスの提供が完了し、その対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行されます。

領収証にも、領収書と同様に、以下の項目が記載されます。

- 発行日

- 取引先名

- 金額

- 但し書き(取引内容)

- 発行者名

これらの情報が、取引完了の事実を裏付け、双方の認識の一致を図る役割を果たします。

国税庁が定める領収書と領収証の定義

領収書と領収証の違いについて理解したところで、次は国税庁の見解を確認してみましょう。

国税庁は領収書と領収証を明確に区別していません。国税庁のウェブサイトでは、印紙税の課税対象として掲げられている「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)について、以下のように説明しています。

「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。

引用:国税庁|「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」

つまり領収書と領収証はどちらも、金銭を受領した者が単にその受領の事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書である限り、「金銭又は有価証券の受取書」として、同じように扱われるということです。

いずれにしても、領収書・領収証は単なる紙切れではありません。

企業の会計処理や税務申告において重要な証拠書類となることをしっかりと認識し、大切に扱う必要があります。

レシートは領収書や領収証の代わりになる?

コンビニなどの小売店舗や、タクシーを利用した際などに受け取る「レシート」は、領収書・領収証の代わりとして利用できるのでしょうか。

ここではレシートの法的な効力や、領収書などの代わりに使うための条件を説明します。

レシートと領収書・領収証の違い

税法上、レシートと領収書・領収証の効力に大きな違いはありません。しかし両者の記載項目には、いくつかの違いがあります。

まずレシートには商品名や金額、購入日時などが記載されますが、「取引先名(宛名)」は記載されないことが一般的です。

一方で、領収書・領収証には「購入商品の明細」がありません。

なお「宛名のない」レシートは税務調査で疑いを招くことがあるため、多くの企業では経費精算の際に、取引の当事者を識別できる領収書・領収証を必須としています。

レシートが代用できる条件

とはいえ「宛名のない」レシートが、領収書や領収証の代わりとして使えるケースもあります。具体的には、以下の業種に当てはまる事業者については、領収書・領収証への宛名の記載は必要ありません。

- 小売業

- 飲食店業

- 写真業

- 旅行業

- タクシー業

- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)

- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

参照:国税庁|「Ⅲ 適格請求書発行事業者の義務等」

インボイス制度における領収書・領収証の取り扱い

2023年10月1日から、インボイス制度が開始されました。この制度の導入により、領収書の取り扱いにも変化が生じています。

インボイス制度に対応するためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?ここではインボイス制度における領収書の取り扱いについて解説していきます。

インボイス制度に対応するための準備

インボイス制度に対応するためには、以下の2つの準備が特に重要です。

適格請求書発行事業者の登録

インボイス制度では、適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者として登録された事業者のみです。

インボイスを発行するためには、事前に税務署に登録申請を行う必要があります。

書類準備

インボイス制度では、取引に関する書類を適切に整備することが求められています。具体的には、以下の書類の保存が必要です。

- 適格請求書

- 仕入明細書

- その他の帳簿書類

これらの書類は法令で定められた期間、適切に保存する必要があります。保存期間についてはこの記事の後半で説明します。

インボイス制度への対応は、企業によっては大きな負担となる可能性があります。しかし、事前にしっかりと準備しておくことで、スムーズな移行を実現できるでしょう。

領収書と領収証には収入印紙が求められる?

領収書や領収証を発行する際に、収入印紙の貼付が必要となるケースがあります。

これは印紙税法という法律に基づき、一定金額以上の領収書・領収証に対して印紙税が課税されるためです。

印紙税の税額(収入印紙の額面)は、領収書・領収証の記載金額によって異なります。なお「電子的に作成される領収書・領収証」は印紙税の対象外です。

売上代金の領収書・領収証

記載金額 | 税額 | |

|---|---|---|

5万円未満のもの | 非課税 | |

5万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |

100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |

200万円を超え | 300万円以下のもの | 600円 |

300万円を超え | 500万円以下のもの | 1,000円 |

500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 2,000円 |

売上代金以外の領収書・領収証

記載金額 | 税額 |

|---|---|

5万円未満のもの | 非課税 |

5万円以上のもの | 200円 |

参照:国税庁|「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」

領収書・領収証の紛失時の対処法

紙で領収書・領収証を保管している場合、所持者の不注意や災害などにより、領収書や領収証を紛失してしまう場合があります。万が一そのようなことが起こった場合は、どう対処すれば良いのでしょうか?

ここでは領収書・領収証を紛失した場合の対応策について解説します。

領収書・領収証を紛失した場合の対応

領収書・領収証を紛失した場合、まずは発行元に連絡し、再発行が可能かどうかを確認しましょう。

再発行が可能であれば、速やかに手続きを行い、再発行を依頼してください。

ただし、発行元によっては、再発行に応じてもらえない場合や、手数料が発生する場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。

また再発行が不可能な場合でも、取引の事実を証明できる他の書類、例えば、銀行の振込明細書やクレジットカードの利用明細書などを経費精算や税務調査の際に代替として使用できる場合があります。代替できるかどうかの判断に迷う場合は、専門家である税理士に相談しましょう。

紛失を防ぐための対策

領収書・領収証の紛失を防ぐためには、日頃から適切な管理体制を構築しておくことが重要です。具体的には、以下のような方法が考えられます。

- 専用のファイルやバインダーで保管する

- 保管庫で保管する

- 電子化して保管する

これらの方法を組み合わせることで、より安全に領収書・領収証を管理することができるでしょう。

領収書・領収証の保存期間と適切な管理方法

領収書や領収証は、企業の会計処理や税務申告において重要な証拠書類です。そのため法令で定められた一定の期間、適切に保存することが義務付けられています。

では、領収書・領収証は具体的にどれくらいの間保存すれば良いのでしょうか。本章で詳しく解説します。

法定保存期間の解説

領収書・領収証は、法人税法や所得税法によって保存期間が定められています。

法人税法に基づく保存期間

法人税法による領収書・領収証の保存期間は「7年」が原則です。正確には、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が義務付けられています。

なお特例として、以下の事業年度は10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)の保存が必要です。

- 青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度

- 青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度

参照:国税庁|「No.5930 帳簿書類等の保存期間」

所得税法に基づく保存期間

所得税法による領収書・領収証の保存期間は「5年」または「7年」です。

まず白色申告の事業者と、青色申告の事業者で「前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方」は5年の保存が義務付けられています。

一方、7年の保存が義務付けられているのは、上記以外の青色申告の事業者です。

参照:国税庁|「記帳や帳簿等保存・青色申告」

適切な保存方法と注意点

領収書・領収証は、原本を、改ざんや紛失、盗難、火災などのリスクから保護できるよう、適切な方法で保存する必要があります。

具体的な保存方法は、領収書・領収証が紙か電子データかによって異なります。

紙で受け取った場合

紙で受け取った領収書・領収証は、紙のままで保存するか、スキャナーで電子データに変換し保存する「スキャナ保存」が必要です。

紙で保存する場合の具体的な方法については、特に指定されていません。年度や月ごとに封筒などで小分けする、台紙に貼り付けてファイリングする、といった方法が一般的です。

一方、スキャナ保存は、社内外のストレージを利用する、会計システムを利用するなどの方法で保管します。保管の細かい要件については以下の記事をお読みください。

電子データで受け取った場合

電子データで受け取った領収書・領収証は、電子保存(電子データとして保存)する必要があります。この場合の要件も電子帳簿保存法で細かく定められています。

電子データで保存するメリットと導入手順

領収書・領収証を電子データで保存するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

- 検索性の向上

- 省スペース化

- 紛失リスクの軽減

ただし、電子データの保存には事前の準備が必要です。詳しくは「領収書はもう紙で保管しない!電子保存のメリットや注意点、手順を解説」で説明していますが、大まかに以下のような手順を踏む必要があります。

- システム概要に関する書類の備え付け

- 見読可能装置の備え付け

- 検索機能の確保

- データの真実性を担保する措置

電子保存のメリットを最大限に享受するためにも、しっかりとした準備を行うようにしましょう。

システムを活用した効率的な管理

近年、多くの企業が会計システムによる領収書・領収証の管理を行っています。会計システムを活用する主なメリットは以下の通りです。

- 業務効率化

- コスト削減

- コンプライアンス強化

- セキュリティー強化

会計システムには「財務会計システム」「管理会計システム」「債務・支払管理システム」などの種類があるため、自社のニーズに合ったものを選びましょう。

電子領収書・電子領収証の活用と法的有効性

電子領収書・電子領収証は、ペーパーレス化によるコスト削減や業務効率化だけでなく、コンプライアンス強化の面からも注目されています。

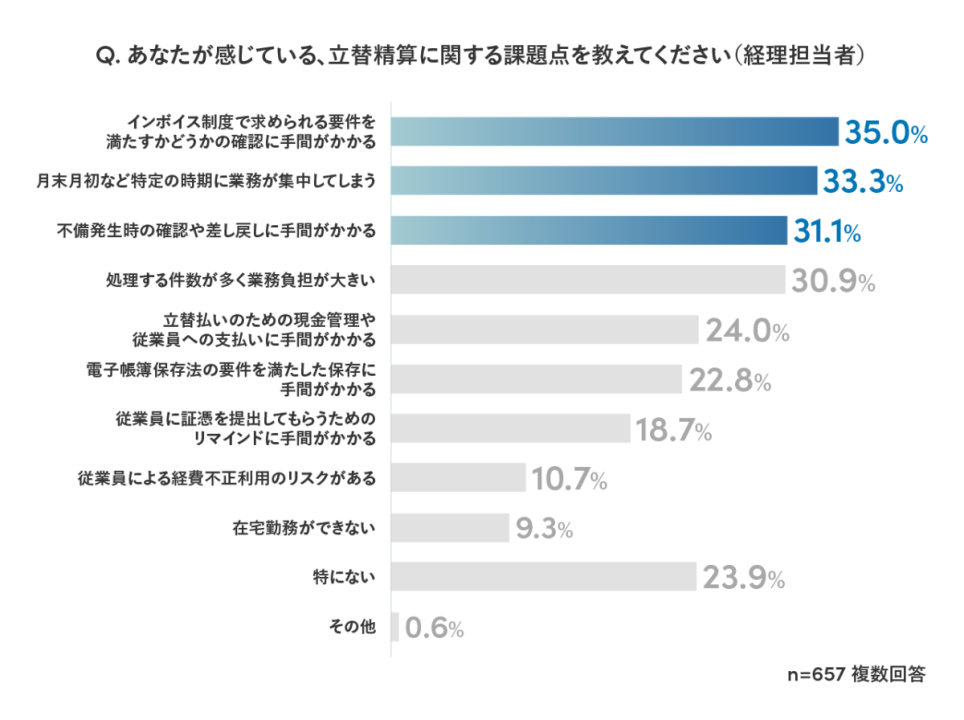

しかし、Sansan株式会社の調査によると、インボイス制度導入により、「インボイス制度で求められる要件を満たすかどうかの確認に手間がかかる」という声が35.0%と最も多く、企業にとって新たな負担となっている現状も浮き彫りになりました。

参照:Sansan株式会社「Sansan、「経費精算に関する実態調査」を実施~インボイス制度で負担増、一社あたり月1500件の立替が発生。約3割が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答〜」

ここでは電子領収書・電子領収証の定義や法的有効性、そして導入メリットについて詳しく解説します。

電子領収書・電子領収証とは

電子領収書・電子領収証とは、紙ではなくデジタルデータの形式で発行・保存される領収書・領収証のことです。

PDFや画像データなどが一般的で、メールやオンラインストレージサービスなどを利用して送受信されます。

従来の紙の領収書・領収証と同様に、発行日、取引先名、金額、但し書き、発行者名などの必要事項が記載されています。

電子領収書・電子領収証の法的有効性

電子領収書・電子領収証は、真実性や可視性を確保するための要件を満たすことで、紙の領収書・領収証と同様の法的効力を持ちます。法的効力を持つためには、以下の要件を満たす必要があります。

電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合) |

見読可能装置の備付け |

検索機能の確保 |

次のいずれかの措置をとる

|

参照:国税庁|「電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 令和6年6月 国税庁:問15」

これらの要件を満たすことで、電子領収書・電子領収証は、税務調査や会計監査においても有効な証拠書類として認められます。

電子領収書・電子領収証のメリット

電子領収書・電子領収証を導入することで、以下のようなメリットが期待できます。

- ペーパーレス化によるコスト削減:紙の領収書・領収証の印刷、保管、郵送などに係るコストを削減できます。

- 業務効率化:領収書・領収証の処理、管理、検索にかかる時間を削減し、業務効率を向上できます。

- 紛失・破損リスクの軽減:電子データとして保管することで、紛失や破損のリスクを軽減できます。

- コンプライアンス強化:電子帳簿保存法に対応することで、コンプライアンスを強化できます。

- セキュリティー向上:アクセス制限や暗号化などのセキュリティー対策を施すことで、情報漏えいリスクを低減できます。

電子領収書・電子領収証の導入は、すべての企業にとって重要なものといえるでしょう。

まとめ

この記事では、領収書と領収証の違いを中心に、レシートやインボイス制度との関係、紛失時の対処法、電子化のメリットまで解説しました。どちらも金銭の授受を証明する重要な書類ですが、発行目的に違いがあることを理解しておきましょう。

また、電子領収書・電子領収証の活用も要注目です。ペーパーレス化、業務効率化、コスト削減、コンプライアンス強化、セキュリティー向上など、多くのメリットが期待できます。

クラウド経費管理サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- 利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費管理サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。