- 経費精算

インボイス制度の領収書対応まとめ|発行側・受領側のルール、作成ポイントを解説

公開日:

更新日:

インボイス制度の導入により、これまでの領収書の取り扱いは大きく変化しました。特に事業者間取引では、適格請求書(インボイス)の要件を満たす領収書の発行が求められるようになり、経理担当者はこの変更に対応する必要があります。

この記事では、インボイス制度によって変わった領収書の要件や記載事項、正しい作成方法のポイントを詳しく解説します。この記事を読むことで、インボイス制度に対応した領収書の発行・受け取りに関する疑問が解消され、適切な経理処理ができるようになるでしょう。

インボイス制度における領収書の基本

インボイス制度の開始により、領収書の取り扱いが大きく変わりました。消費税の仕入税額控除を受けるためには、一定要件を満たした「適格請求書」としての領収書の保存が必要です。ここでは、制度の概要と領収書に関する基本的なルールを解説します。

インボイス(適格請求書)とは?

インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して消費税の適用税率や消費税額を正確に伝えるための書類です。2023年10月1日から導入されたインボイス制度では、買い手が消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者が発行したインボイスの保存が必要となりました。

インボイスにおける最も重要な要件の一つが「登録番号」の記載です。インボイスを発行できるのは、税務署に登録された適格請求書発行事業者に限られます。

インボイスの詳細については、以下の記事をお読みください。

従来の領収書との違い

2023年9月30日までの請求書には「区分記載請求書等保存方式」が採用されていました。この方式のもとでは、軽減税率対象品目の明示や税率ごとの税込合計額を記載した領収書でも仕入税額控除が認められていました。

しかしインボイス制度の導入により、これらに加えて「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」の記載が必須となっています。これにより、免税事業者が発行する領収書は原則として仕入税額控除の対象外となっています。

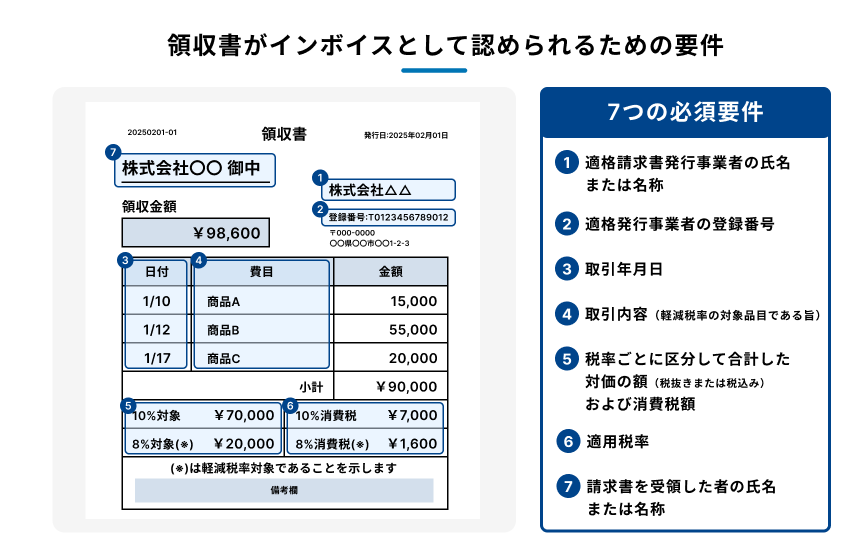

領収書がインボイスとして認められるための要件

領収書がインボイスとして認められるには、以下の7つの記載事項をすべて満たしている必要があります。

- 適格請求書発行事業者の氏名または名称

- 適格発行事業者の登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

- 適用税率

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および消費税額

- 請求書を受領した者の氏名または名称

なお、不特定多数の者に販売などを行う小売業、飲食店業などについては、「簡易インボイス」として、買い手の氏名などの記載が省略可能です。

参照:国税庁|「適格請求書の記載事項」

参照:国税庁|「(参考4)簡易インボイスの記載事項」

インボイス制度に対応した領収書の作成方法

インボイス制度に対応した領収書の作成には、従来の記載事項に加えて新たな要件を満たす必要があります。以下のポイントに注意してください。

まず、適格請求書発行事業者の「登録番号」の記載は必須です。「T+数字13桁」の番号を正確に記載し、間違いがないか確認しましょう。法人の場合は「T+法人番号」、個人事業主の場合は「T+数字13桁(法人番号と重複しない番号)」となります。

次に、取引内容の記載は具体的に行いましょう。単に「お品代」だけでなく、品名、数量、単価を明記することが望ましいです。特に軽減税率(8%)対象商品が含まれる場合は、その旨を「※軽減税率対象」などの注記を添える必要があります。

また、税率ごとに区分した消費税額の記載も求められます。インボイス制度では「一つのインボイスにつき、税率ごとに1回ずつ端数処理を行うこと」が原則となりました。個々の商品の品目ごとではなく、税率区分(8%・10%)ごとにまとめて消費税額を計算し記載する必要があります。

計算方法は「積上げ計算」または「割戻し計算」のいずれかを選択できますが、一貫した方法で処理することが大切です。

さらに、宛名や日付、但し書きなどの基本情報も漏れなく記載しましょう。特に「但し書き」は取引内容を具体的に記載することで、後の経理処理や監査対応をスムーズに進めることができます。

領収書の書き方の詳細については、以下の記事をお読みください。

発行側のルールと対応のポイント

インボイス制度に対応した領収書を発行する際には、特有のルールと注意点があります。適切な対応をすることで取引先との信頼関係を維持し、税務上のトラブルを防ぎましょう。

領収書発行時の注意点

領収書をインボイスとして発行する際には、いくつかの重要な注意点があります。

まず、但し書きにはできる限り具体的な取引内容を明記しましょう。たとえば「飲食料品代」や「文房具代」など、品目を特定できる記載が望ましいです。単に「お品代として」とする記載では、税務調査時に内容の確認が困難になる場合があります。

宛名は、インボイスとして機能させるために取引先の氏名または名称の記載が必須です。「上様」や宛名なしの領収書はインボイスとして認められていません。ただし、不特定多数の者に対する取引(小売業やサービス業など)では、「簡易インボイス」として宛名の記載を省略できます。

交付した領収書に誤りがあった場合でも、7つの必須記載事項があれば有効です。ただし、読みやすい文字で明確に記載することと、特に登録番号や消費税額の計算に誤りがないよう注意が必要です。

訂正が必要な場合は、原則として新たに正しい内容で領収書の再発行を行います。また、当初交付したものとの関連性を明らかにして、修正した事項を明示したものを交付するとともに、当初の領収書も保存する必要があります。

領収書テンプレートを活用する

インボイス制度に対応した領収書を効率的に発行するには、適切なテンプレートの活用が有効です。

国税庁の公式サイトでは、インボイス制度に対応した領収書の記載例が公開されています。また、Microsoft ExcelやWord形式の無料のテンプレートも多数提供されています。

テンプレートを利用する際は、業種や取引の特性に合わせてカスタマイズすることが重要です。たとえば、頻繁に取り扱う商品や税率区分をあらかじめ設定しておくことで、入力ミスの削減や作業時間の短縮につながります。

また、数式や関数を用いた自動計算機能を活用することで、税率ごとの計算ミスも防止できます。

法改正や制度変更があった際には、テンプレートの内容を適宜見直すようにしましょう。

会計ソフトやシステムを活用する

インボイス制度への対応を効率化する手段として、専用の会計ソフトやインボイス管理システムの活用もおすすめです。

最近のシステムでは、インボイス制度に対応した領収書や請求書を自動生成する機能が搭載されています。登録番号や税率の自動入力、消費税の自動計算など、ヒューマンエラーを大幅に減らすことが可能です。特に取引量が多い事業者ほど、手作業に比べて作業時間の短縮と正確性の向上が期待できるでしょう。

特にクラウド型のシステムであれば、場所や時間を選ばず領収書を発行できる上、発行した領収書のデータが自動で保存されるため紛失のリスクがなく、過去の取引履歴の検索も容易です。電子帳簿保存法にも対応した保存機能を持つシステムであれば、紙の保管スペースの削減にもつながります。

こうしたソフトやシステムを導入するには初期費用や運用コストも考慮する必要がありますが、長期的な業務負担の軽減や正確性の向上というメリットを考えると、十分な投資効果が期待できるでしょう。

受領側のルールと対応のポイント

インボイス制度では、領収書を受け取る側にも重要な確認責任があります。ここでは、仕入税額控除を適正に受ける上で必要となるポイントや注意点を説明します。

インボイスとしての適格性を確認する方法

まず、受け取った領収書がインボイスとして有効かどうかを確認するために以下のチェックリストを活用してください。

- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号が記載されているか

- 取引年月日が明記されているか

- 取引内容(品名など)が具体的に記載されているか、軽減税率の対象品目であることが記載されているか

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)が記載されているか

- 適用税率(8%または10%)が明記されているか

- 税率ごとに区分した消費税額が記載されているか

- 適格請求書発行事業者である受領者(自社)の名称が正確に記載されているか

これらのうち、特に重要なのは登録番号の確認です。「T+13桁」の番号が記載されているだけでなく、その番号が実際に有効かどうかを確認する必要があります。国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」を利用して、登録番号が正規に登録されたものかどうかを調べましょう。

また、税率区分や消費税額の計算が正しいかどうかも確認する必要があります。特に複数の税率が混在する取引では、計算ミスが発生しやすいため注意が必要です。

上記のチェックリストを活用し、受領時に確認する習慣をつけることで、後のトラブルを防ぐことができるでしょう。

参照:国税庁|「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」

不備のある領収書を受け取った場合の対応

受け取った領収書に、登録番号の記載漏れや誤記、税率・消費税額の計算ミスなどのインボイスの要件に関わる不備がある場合は発行元に再発行を依頼します。特に登録番号や消費税額の記載がされていない場合、インボイスとしての効力を持たず仕入税額控除が受けられなくなる可能性が高いため、早急な対応が必要です。

発行元に連絡する際は、具体的にどの部分に不備があるかを明確に伝え、再発行または修正対応を依頼しましょう。なお、受領側による領収書の修正は原則として認められていません。ただし修正事項について発行側の確認を受ける場合は、発行元に確認した旨と日付を明記することで、受領側による修正が認められるケースもあります。

参照:国税庁|「交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応」

領収書の保管と管理の注意点

インボイス対応の領収書は、税法上の要件に基づき適切に保管する必要があります。保管期間は「課税期間末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間」とされています。

保管方法は、紙媒体または電子データのいずれでも認められています。紙での保管では、年度・月別や取引先別にファイリングするなど、検索性を高める工夫が必要です。

一方、電子データで保管する場合は電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。改正電子帳簿保存法では、電子取引で受領した書類データは必ず電子データのまま保存することが義務付けられています。

電子データで保存する場合には、以下の要件が必要です。

- 真実性の確保(タイムスタンプ付与、訂正削除履歴の保存など)

- 可視性の確保(検索機能の確保、閲覧・印刷が可能な状態での保管など)

クラウド型の経費管理システムを活用すれば、これらの要件を満たしつつ効率的保存・検索が可能です。法令順守と業務効率を両立させるためにも、システム化による管理体制の構築が推奨されます。

領収書保管の詳細については、以下の記事をお読みください。

参照:国税庁|「5 適格請求書等の写しの保存」

インボイス領収書に関するQ&A

インボイス制度に関連する領収書についての疑問は多岐にわたります。ここでは、その代表的なものを紹介します。

登録番号がない事業者からの領収書は有効?

登録番号がない事業者(免税事業者や未登録の事業者)から受け取った領収書は、通常の取引記録としては有効です。しかしインボイス制度においては適格請求書として認められないため、原則として仕入税額控除の対象とはなりません。

ただし、中小事業者への配慮として経過措置が設けられており、2023年10月から2029年9月までの6年間は、免税事業者等からの仕入れにも段階的に以下の割合で仕入税額控除が認められます。

この場合、区分記載請求書と同様の記載のある請求書と経過措置の適用を受ける旨の記載のある帳簿の保存が必要です

- 2023年10月〜2026年9月:80%

- 2026年10月〜2029年9月:50%

参照:国税庁|「5 経過措置 (免税事業者等からの仕入れに係る経過措置) 【答】 適格請求書等保存方」

税率や税額の記載がない場合はインボイスとして認められる?

税率や税額の記載がない領収書は、インボイス(適格請求書)としては認められません。インボイス制度では、「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額」の記載が必須要件となっています。これらの項目が欠けている場合、仕入税額控除を受けることができないため注意が必要です。

すでに受け取った領収書に税率や税額の記載がない場合は、発行元に対して記載漏れを指摘し、適切な項目が記載された領収書の再発行を依頼しましょう。

クレジットカードの利用明細で仕入額控除はできる?

クレジットカード利用明細書自体は、インボイスの記載事項を満たしていないため、原則として仕入税額控除の対象にはなりません。

そのためクレジットカードで支払いを行った場合でも、取引先から適格請求書(領収書や請求書など)を別途入手し保存する必要があります。

ただし、ETCの利用に関しては特例があります。ETCカードの利用明細書と、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書(高速道路会社等ごとに任意の一取引)を組み合わせることで、簡易インボイスの記載事項を満たすとみなされ、両方を保存することで仕入税額控除の対象となります。

参照:国税庁|「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」

電子マネーやQRコード決済のレシートはインボイス領収書になる?

電子マネーやQRコード決済で受け取るレシートは、インボイスの要件を満たしていれば適格請求書として認められます。具体的には、適格請求書発行事業者の氏名・名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額と適用税率、消費税額などの記載が必要です。

多くの大手小売店やチェーン店などではすでにレシートのインボイス対応が進んでいますが、すべての店舗が対応しているわけではありません。要件を満たしていないレシートを受け取った場合は、別途適格請求書の発行を依頼するか、インボイス対応のレシートが出る店舗を利用するなどの対応が必要です。

また、3万円未満の自動販売機や自動サービス機による取引では、適格請求書の交付義務が免除されており、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる特例があります。

参照:国税庁|「適格請求書の交付義務が免除される取引」

まとめ

インボイス制度の導入により、領収書の作成・管理に求められる基準が大きく変化しました。領収書が適格請求書として認められるためには、登録番号や適用税率、消費税額などの要件を正確に満たす必要があり、これらの要件を満たさない領収書では仕入税額控除が受けることができません。

発行側は正確な情報を記載し、受領側は内容を確認する習慣をつけることが重要です。特に記載漏れや不備があった場合の迅速な対応と、正しい保管方法の徹底が求められます。

こうした制度対応を効率化する手段として、ぜひ「Bill One」のようなサービスの活用も検討しましょう。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One経費精算の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部