- 請求書

請求明細書と請求書の違いとは?明細書の正しい書き方や保存方法、法対応のポイントも解説

公開日:

更新日:

「請求明細書は請求書と何が違うの?」

「インボイス制度に対応した請求明細書はどう書けばいい?」

日々の業務の中で、こうした疑問や不安を感じている方は少なくありません。請求明細書を含む請求書類の正しい作成・管理は、取引先との信頼関係の構築だけでなく、法令遵守の観点からも非常に重要です。

この記事では請求明細書の基本から、インボイス制度への対応、電子帳簿保存法に沿った保存方法まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。

請求書発行から入金消込まで!業務を効率化

請求明細書とは

請求明細書は、商品やサービスの取引内容を詳細に記載した書類です。単に金額を請求するだけでなく、その内訳を明確に示すことで、取引の透明性を高める役割を果たします。

請求明細書の定義と役割

請求明細書とは、商品・サービスの内訳を詳細に記載した書類のことです。具体的には請求金額がどのような取引から構成されているのかを、品目ごとに数量、単価、金額などを明記して示します。

請求明細書の発行は法的な義務ではありません。しかし実務においては重要な役割を担っています。

請求明細書の役割として第一に挙げられるのは、請求漏れや過剰請求といった金銭トラブルを未然に防ぐことです。取引内容を詳細に記載することで、双方が内容を確認しやすくなり、認識の相違を防ぐことができます。

第二に、請求明細書は取引先との信頼関係を構築する上でも役立ちます。透明性の高い取引は、長期的なビジネス関係の基盤です。また、請求明細書は内部統制や会計監査時の証拠書類として機能することで、企業のコンプライアンス体制を支えます。

なお、企業によっては請求書と請求明細書を一体として発行するケースもあります。

請求書との違い

請求書が支払いを求める「総額」に焦点を当てる一方、請求明細書は請求金額の「内訳」に焦点を当てる書類です。

請求書は取引先に対して代金の支払いを正式に依頼する文書で、請求総額、支払い期限、振込先などの基本情報を記載します。これに対し請求明細書は、個々の取引内容を詳しく説明し、請求金額の根拠を明確にする役割を持ちます。

両者は補完関係にあり、請求書で全体像を示し、請求明細書で詳細を説明することで、取引の全容を正確に伝えることができます。

支払明細書との違い

請求明細書と支払明細書は、どちらも金額の内訳と合計額を記載する点で共通していますが、発行者と目的が異なります。

支払明細書は買い手が発行し、実際に支払った金額や取引の詳細を示す書類です。主に給与明細や経費精算などで使用され、支払いの事実を証明する役割があります。これに対し請求明細書は売り手が発行し、請求する金額の内訳を説明するものです。

つまり取引の流れにおいては、請求明細書は支払い前、支払明細書は支払い後に位置する書類といえます。

請求明細書が必要になる場面とは?

請求明細書の発行は任意です。しかし実務では、さまざまな場面で必要となります。ここでは、主な発行ケースを解説します。

取引先からの要望

請求明細書は、取引先の支払い処理や内部統制の都合で提出を求められることがあります。特に大企業や公的機関との取引では、経理部門での処理を円滑に進めるため、詳細な内訳の提示が求められることが少なくありません。

取引先によっては社内規定で請求明細書の添付を必須としている場合もあり、こうした要望には柔軟に対応することが、良好な取引関係の維持につながります。

多岐にわたる商品やサービスを扱う取引

建設業や製造業など、一度の取引で多種多様な商品やサービスを扱う業界では、請求明細書が特に重要です。

たとえば建設工事では、材料費、人件費、諸経費などさまざまな費用が発生し、それぞれの内訳を明確にする必要があります。

こうした業界では原価管理や予算管理のため、取引内容を細かく把握することが求められます。請求明細書があることで、発注内容と請求内容の照合が容易になり、適切な原価管理が可能になるのです。

法制度への対応

インボイス制度の導入により、請求明細書の重要性がさらに高まっています。適格請求書として認められる上で、取引内容や税率ごとの金額など、詳細な情報の記載が必要になるためです。

また、税務調査への対応という観点からも、取引の透明性を確保するため、請求明細書の発行が求められます。

こうした法制度への適切な対応は、企業の信頼性を高め、税務リスクを軽減する上で欠かせない要素のひとつです。

インボイス制度に対応した請求明細書の書き方

2023年10月から始まったインボイス制度により、請求明細書の記載方法にも新たな要件が加わりました。適格請求書として認められるための記載事項を確認しましょう。

インボイス制度に対応する記載項目

インボイス制度に対応した適格請求書に記載しなければならない要件は以下の6点です。

- 適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率等

- 税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごと1回ずつ)

- 取引先の氏名または名称

ひとつずつ見ていきましょう。

1.適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号

インボイスには、適格請求書発行事業者の氏名または名称と、登録番号の記載が必要です。登録番号は、Tから始まる13桁の数字であり、法人であれば「T+法人番号」、個人事業主であれば「T+マイナンバーは用いず、法人番号とも重複しない13桁の番号」です。

2.取引年月日

取引のあった年月日を記載します。こちらは、従来の区分記載請求書と同様です。

3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

取引の内容を明記します。軽減税率の対象である場合はその旨も明記しましょう。軽減税率の対象は「※」などの記号で表すことも認められています。

4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率等

8%(軽減税率)、10%の税率ごとに区分して合計した取引の対価の額を、適用税率ごとに記載します。対価の額は税込みでも税抜きでもかまいません。

ただし、適用税率が8%のみ、または10%のみの取引であれば、取引がない税率については記載の省略が可能です。

5.税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごと1回ずつ)

税率ごとに区分し「消費税額等」を記載します。ただし、対象税率の品目がない場合はあえて「0円」と記載する必要はなく、省略可能です。

消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、1適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります。

切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については任意です。なお、個々の商品ごとに消費税額等を計算し1円未満の端数処理を行ってその合計額を消費税額等として記載することはできません。

6.取引先の氏名または名称

インボイスを受領する方の氏名または事業者名を記載します。

適格請求書の記載項目についての詳細は、以下の記事をお読みください。

請求明細書の書き方例

請求明細書では基本的に、上部に宛名と発行日、中央部に取引明細、下部に合計金額と税額を配置します。

宛名は取引先の正式名称です。発行日は取引先との取り決めに基づいて設定します。

取引明細部分では、日付、商品・サービス名、数量、単価、金額を表形式で整理します。各項目は見やすく配置し、税率の異なる商品は区分して記載しましょう。上記「3.取引内容」でも説明した通り、軽減税率対象品目には「※」などの印を付けて識別しやすくします。

合計欄に記載するのは税率ごとの小計、消費税額、請求総額です。インボイス制度では税率ごとに1回の端数処理と定められているため、計算の際には注意が必要です。

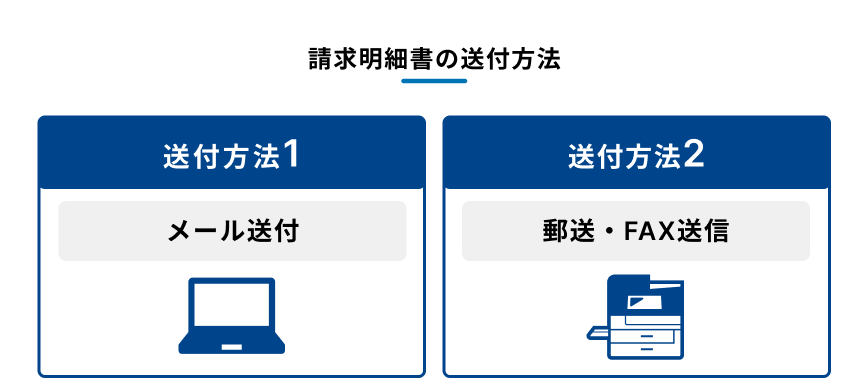

請求明細書の送付方法

請求明細書の送付方法は、取引先との取り決めや業務効率を考慮して選択します。ここではそれぞれの方法のポイントについて、簡単に説明します。

メール送付

メールによる送付は、迅速性とコスト削減の観点から多くの企業で採用されています。

送付の際には請求明細書をPDF化し、セキュリティー確保のためにパスワードを設定するのが一般的です。加えて、誤送信を防ぐための対策も欠かせません。重要な書類であることを意識し、送信前の宛先確認を徹底するようにしましょう。

トラブルを防ぐために、メール送付について取引先の同意を事前に得ておくことも欠かせません。

郵送・FAX送信

郵送は、従来から利用されている基本的な送付方法です。

請求明細書は信書に該当するため、適切な郵送手段を選択することが大切です。普通郵便も利用できますが、配達記録が残るレターパックや簡易書留などのほうが安心です。送付の際は送付状を添えることで、より丁寧な対応となります。

FAXは緊急時の送付手段として利用されます。FAX送信の際は送信後に必ず受信確認を行い、原本は別途送付することを伝えましょう。

電子帳簿保存法に対応した請求明細書の保存方法

電子帳簿保存法への対応は、現代の企業にとって避けて通れない課題です。請求明細書の適切な保存方法を理解し、法令要件を満たす体制を整えましょう。

電子帳簿保存法に対応する具体的な方法については、以下の記事をお読みください。

「真実性の確保」要件を満たす

電子データの真実性を確保するためには、以下に挙げる4つの方法のどれかを用いて、要件を満たす必要があります。

- 訂正や削除ができないようにするルールを設け、運用する

- 訂正や削除をした場合に、記録が残るようなシステムを使う

- データを送る企業側にタイムスタンプを付けてもらい、その上でデータを受け取る

- データを受け取った自社側でタイムスタンプを付ける

取引先に負担をかけないよう、これらの要件は社内で対応する必要があります。ただし、これまでにない事務処理が増え、結果として仕事の負担が大幅に増える可能性もあるため、新たにシステムを導入するなどして対処することがおすすめです。

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの詳細については、以下の記事をお読みください。

「可視性の確保」要件を満たす

取引先の名前・取引金額によって、検索できるように整理することも重要です。

具体的には検索機能が備わったシステムを導入するか、検索しやすいよう以下のように作業の流れを整える必要があります。

- 請求書のファイル名をわかりやすくする

- 取引先や月ごとにフォルダを分けて保存する など

手作業による運用には限界があるため、業務全体を見直せるシステムの導入が効果的です。

請求明細書の作成・管理を効率化する方法

請求明細書の作成と管理は、経理業務の中でも時間と手間がかかる作業です。効率化の方法を導入することで、業務負担を軽減し、ミスを防ぐことができます。

Excelテンプレートの活用

Excelテンプレートの活用は、手軽に導入できる効率化の第一歩です。

インターネット上では、さまざまな業種や用途に対応したテンプレートを入手できます。自社の取引形態に合わせてカスタマイズすることで、作成時間を大幅に短縮できます。

ただし、Excelでの管理には限界もあります。ファイルが増えると検索が困難になり、バージョン管理も煩雑になりやすくなります。また、手入力によるミスのリスクも完全には避けられません。

小規模な取引であれば十分ですが、取引量が増えた場合は、より高度な管理方法の検討が必要となります。

クラウド型請求書作成・管理サービスの活用

クラウド型の請求書作成・管理サービスを活用すれば、請求明細書の作成から送付、保管までを、一元管理できます。

こうしたサービスには自動作成機能があるため、基本情報を入力するだけで請求明細書が完成し、作成時間を大幅に削減できます。また送付機能も備えており、メールやWeb上での共有が簡単に行えます。

さらに多くのクラウドサービスでは、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応も標準機能として提供されています。法改正があった場合も、サービス提供者側で対応するため、常に最新の法令に準拠した運用が可能です。

検索性の向上やセキュリティーの強化など、経理業務全体の効率化とリスク軽減にも大きく貢献します。

まとめ

請求明細書は、取引内容を詳細に記載することで請求の透明性を高め、取引先との信頼関係を構築する重要な書類です。法的な発行義務はありませんが、インボイス制度への対応や内部統制の観点から、その重要性は増しています。適切な記載方法を理解し、電子帳簿保存法に対応した保存体制を整えることで、有効に活用していきましょう。

なお、ExcelテンプレートやクラウドサービスなどのITツールを活用することで、請求明細書の発行にかかわる業務効率を大幅に向上させることができます。自社に合ったサービスを検討する際は「Bill One債権管理」の導入もご検討ください。

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部