- 請求書

請求書のPDF送付は法的に問題ない?【弁護士監修】メリットと注意点を詳しく解説

公開日:

更新日:

近年では、請求書をPDFで送付するケースが増えています。一方で「法的に問題はないのか?」と不安に思う経理担当者も多いのではないでしょうか。

紙の請求書を郵送する従来の方法と比べ、PDF請求書の送付は業務効率化やコスト削減に効果的ですが、注意すべき点も少なくありません。電子帳簿保存法や請求書に必要な記載事項、印鑑の有無などを正しく理解する必要があります。

本記事では、請求書のPDF送付が法的に認められるかを詳しく解説します。また、請求書をPDFで送付するメリット、請求書の控えや受領した請求書をPDFで保管する利点や注意点などをわかりやすく説明します。経理業務の効率化を目指す方はぜひ参考にしてください。

請求書発行から入金消込まで!業務を効率化

請求書のPDF送付は法的に問題ないのか【弁護士監修】

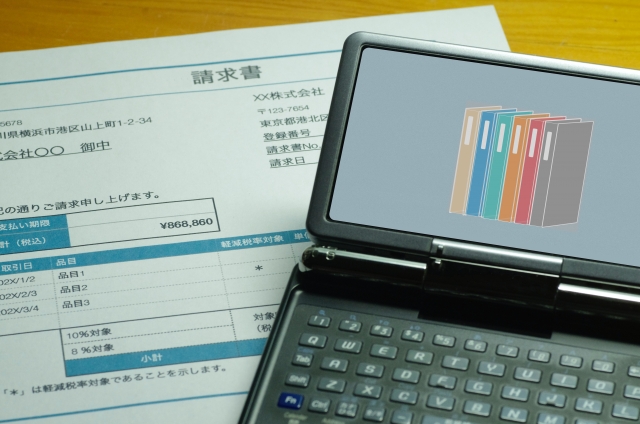

PDF形式で送付された請求書は、法的に有効とされています。紙媒体の請求書と同様、取引内容を証明するために必要な記載事項(発行者名、取引内容、取引金額など)がそろっていれば、請求書として認められます。ただし、その効力を最大限に活用するためには、電子帳簿保存法など関連法令が求める要件を満たす必要があります。

具体的には、電子帳簿保存法において「真実性の確保」と「可視性の確保」が重要です。そのためには、タイムスタンプの付与や改ざん防止の仕組み、電子データの検索機能などを備えることが求められます。

請求書のPDF化で気になる疑問点

請求書をPDF化する際、法的な要件や実務上の疑問点などが多くあがるかもしれません。ここでは、記載すべき事項や印鑑の必要性、保管方法など、気になるポイントについて解説します。

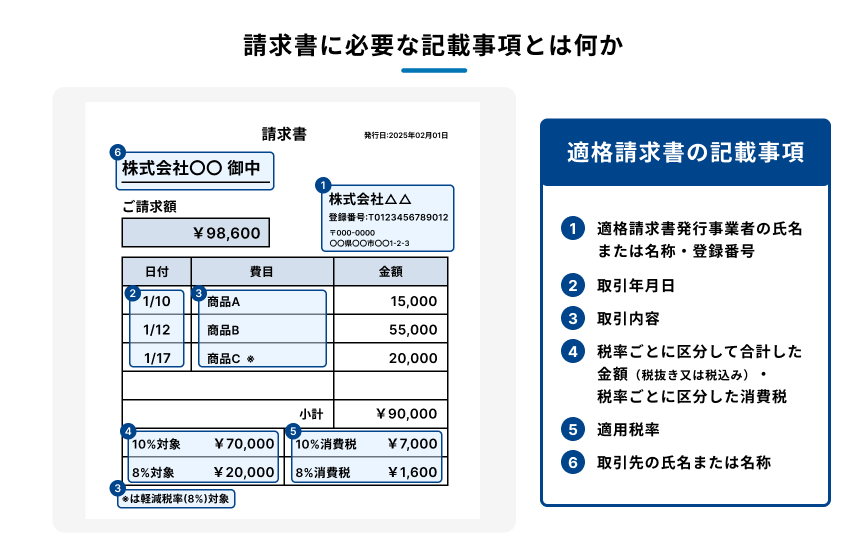

請求書に必要な記載事項とは何か

適格請求書には、以下の6点が必須事項として求められます。

- 適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号

- 取引年月日

- 取引内容

- 税率ごとに区分して合計した金額(税抜き又は税込み)・税率ごとに区分した消費税

- 適用税率

- 取引先の氏名または名称

PDF化した請求書に印鑑は必要か

請求書に印鑑を押すことは、日本の商慣習として広く行われていますが、法律上の義務はありません。紙媒体であれPDF化された電子請求書であれ、印鑑を押すことは必須条件ではなく、記載事項さえ適切に整っていれば請求書としての法的効力を持ちます。

ただし、実務上では取引先との契約内容や社内規定によって、請求書への印鑑を求められるケースが依然として存在します。これは、取引先が押印によって請求書の信頼性や正当性を確認したいという意図によるものです。

したがって、PDF化した請求書に印鑑が必要かどうかは、取引先との事前確認が重要です。押印が不要であれば省略し、必要な場合には電子印鑑や画像を活用して、効率的かつ取引先の要望に応じた対応をすると良いでしょう。

請求書の保管はPDF以外に原本も必要か

請求書をPDF形式で保管する場合、原則として紙の原本を保管する必要はありません。これは、電子帳簿保存法がPDFを含む電子データの請求書を正式な原本として認めているためです。ただし、これが有効となるためには、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

具体的には、「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つの要件が求められます。真実性の確保には、タイムスタンプの付与、訂正・削除履歴の保存、または改ざんができないシステムの利用が含まれます。一方、可視性の確保では、保存されたデータが適切に検索・参照できる状態であることが必要です。

請求書をPDFで送付・保管するメリット

請求書をPDFで送付・保管することには、以下のようなメリットがあります。

- コストが削減できる

- 請求業務が効率化される

- 検索機能で書類が見つけやすくなる

- セキュリティー対策につながる

- テレワークなど多様な働き方に対応しやすくなる

ここでは具体的なポイントを詳しく解説していきます。

コストが削減できる

請求書をPDFで送付・保管することで、さまざまなコストを削減できます。まず、送付に伴う印刷代、封筒代、郵送代が不要になり、これまでかかっていたコストを大幅に削減できます。また、請求書を紙媒体で保管していた場合に必要だったキャビネットや倉庫といった保管スペースが不要になり、スペース利用の効率化も実現します。

さらに、請求業務が簡素化されることで、人件費の削減にもつながります。紙の請求書を印刷し、封入・投かんする手間を省略できるだけでなく、送付した請求書の控えや受領した請求書を紙で管理する必要がなくなるため、業務の負担を軽減します。

請求業務が効率化される

PDF請求書を導入することで、請求業務全体の効率化が期待できます。特に、送付に関しては、従来の紙の請求書で必要だった印刷、封入、宛名書き、郵送手続きといった作業が不要となります。これにより、担当者の負担が大幅に軽減されるだけでなく、請求書の作成から送付までのプロセスが迅速化します。

検索機能で書類が見つけやすくなる

請求書をPDFで保存することにより、書類の管理が格段に効率化し、検索機能を活用して必要な書類をすぐに見つけられるようになります。

紙の請求書では、特定の書類を探し出すためにファイルを1枚1枚確認しなければならず、大量の請求書を扱う場合には多くの時間と労力が必要でした。

一方、PDF形式で保存された請求書であれば、データ名や取引先名、取引年月日、金額などの条件で検索が可能です。これにより、業務のスピードアップが期待できるだけでなく、税務調査や監査時にも迅速に必要な書類を提出できるため、対応がスムーズになります。

セキュリティー対策につながる

PDF請求書の利用は、取引情報の安全性を高めるセキュリティー対策としても有効です。PDF形式のデータには、パスワード保護や暗号化、アクセス権限の設定が可能です。これにより、第三者による不正アクセスやデータの改ざんを防止し、重要な取引情報の漏えいリスクを軽減できます。

さらに、電子請求書をクラウド上に保存することで、物理的な災害や機器故障によるデータ損失のリスクを回避できます。クラウドシステムでは、データのバックアップや災害対策が強化されているため、地震や火災などの非常事態が発生しても、重要な請求書データを安全に保管し続けることが可能です。

テレワークなど多様な働き方に対応しやすくなる

請求書をPDF形式で送付・保管することは、リモートワークやテレワークを含む多様な働き方に柔軟に対応できる環境を実現します。従来の紙請求書では、印刷や郵送作業、受領後の確認や承認にオフィスへの出社が必要でした。しかし、PDF請求書を利用すれば、これらの作業をすべてオンラインで行えるため、場所を選ばず業務を遂行可能です。

特にリモートワーク環境では、請求書の発行や承認フローをクラウド上で完結できる仕組みが有効になり、社員がどこからでもアクセスして請求書の処理を進めることが可能になります。その結果、業務効率化だけでなく柔軟な働き方を支えられるようになります。

経理のテレワークについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。併せてご参照ください。

請求書をPDFで送付する際の注意点

請求書をPDFで送付する際には、以下のような点に注意する必要があります。

- 取引先から事前の了解をとる

- セキュリティー対策を十分に行う

- 押印を廃止する

それぞれについて詳しく解説します。

取引先から事前の了解をとる

請求書をPDF形式で送付する際には、取引先から事前に了解を得ることが重要です。電子化された請求書は法的に有効であり、効率的な送付手段として多くの企業で採用されていますが、取引先によっては慣習や業務フロー上、紙の請求書を必要とする場合もあります。

特に、請求書を受領してから支払い手続きを進める企業では、既存のプロセスに電子請求書が馴染まない場合もあるため、事前にPDF形式での送付に対応可能か、紙媒体が必要か、を確認することが大切です。また、PDF化への移行を通知する際は、十分な期間を設けて相手先に準備期間を与えるようにしましょう。

セキュリティー対策を十分に行う

請求書をPDF形式で送付する際には、情報漏えいリスクを最小限に抑えるためのセキュリティー対策が欠かせません。請求書には取引内容や金額、口座番号といった重要な情報が含まれており、不適切な取り扱いによる情報漏えいは企業間の信頼を損なうだけでなく、法的リスクも伴います。

まず、PDFファイルにはパスワード保護や暗号化を施し、第三者が不正に閲覧や改ざんできないようにします。特に、メールで送付する場合にはZIPファイルに圧縮してパスワードを別の手段で通知するなど、多層的な保護を施すことが有効です。また、パスワード管理の煩雑さを軽減するために、セキュリティー対策が施されたクラウドサービスを活用するのも一つの方法です。

押印を廃止する

請求書に印鑑を押すことは、従来の慣例として広く行われてきましたが、法的には押印の義務はありません。請求書の効力は、記載内容が取引内容を証明する要件を満たしているかに基づいて判断されるため、印鑑の有無に関係なく、適切な内容が記載されていれば法的に有効とされます。

そのため、業務効率化の観点から、多くの企業が押印の廃止に踏み切っています。特にPDF形式の電子請求書では、押印が不要なことが明確になっており、押印のための作業や印影のデジタル化に伴う手間が削減できます。

ただし、一部の取引先では、契約内容や社内規定によって押印を求められる場合があります。このような場合には、事前に取引先と協議し、電子印鑑や印影画像を使用することで対応可能です。

請求書のPDFを保管する際の注意点

請求書をPDFで保管する際には、以下のような点に注意が必要です。

- 電子帳簿保存法の規定に従う

- 業務フローや社内ルールを整備する

- バックアップ体制を整備する

それぞれ詳しく解説します。

電子帳簿保存法の規定に従う

請求書をPDF形式で保管する際には、電子帳簿保存法の規定に従うことが必須です。この法律は、電子データで保管する帳簿や取引関連書類の真実性と可視性を確保するためのルールを定めています。送付した請求書の控えや受領した請求書を適切に管理するには、改ざん防止措置や保存期間の遵守が求められます。

改ざん防止のためには、タイムスタンプの付与や訂正・削除履歴を記録できるシステムの活用が推奨されます。また、請求書データを保存する際には、検索機能や即時出力が可能な環境を整備し、データの可視性を確保することが重要です。

業務フローや社内ルールを整備する

請求書のPDFを保管する際には、効率的かつ正確な運用を実現するために、業務フローや社内ルールの整備が重要です。請求書の発行から送付、保管に至るまでのプロセスを明確化し、担当者がスムーズに業務を進められる環境を整えましょう。

まず、請求書発行時には送付方法や送付先を明確にし、PDFのファイル形式や命名規則、パスワード設定などの基準を統一します。また、送付した請求書の控えや受領した請求書の保管場所や保管形式についてもルールを設け、管理の一元化を図ります。これにより、業務の属人化を防ぎ、担当者間での業務引き継ぎが容易になります。

さらに、電子帳簿保存法やインボイス制度に準拠した運用ルールを社内規定に取り入れることで、法令遵守を徹底できます。

バックアップ体制を整備する

請求書のPDFを保管する際には、データ消失のリスクに備えて、信頼性の高いバックアップ体制を整備することが不可欠です。システム障害や自然災害、人的ミスなどにより重要な請求書データが失われる可能性があるため、適切な対策を講じておく必要があります。

具体的には、定期的なバックアップの取得が重要です。ローカルストレージや外部ハードディスクなどの物理媒体にデータを保存するだけでなく、遠隔地のサーバーやクラウド保存サービスを活用することで、複数の場所にデータを分散保管することが推奨されます。これにより、一カ所の障害が全データの消失につながるリスクを軽減できます。

また、クラウド保存サービスを導入することで、バックアップ作業を自動化し、常に最新のデータを安全に保管する環境を構築できます。クラウドサービスはアクセス制限や暗号化などのセキュリティー対策が施されているため、データ保護にも優れています。

まとめ

請求書のPDF送付は、業務効率化やコスト削減を実現するための有効な手段です。紙媒体の請求書と同様に法的効力を持ちながら、印刷費や郵送費が不要となり、書類管理の手間も大幅に軽減できます。また、PDF形式のデータは検索機能を活用することで、必要な情報を迅速に取得でき、監査や税務調査時の対応もスムーズです。

一方で、取引先の慣習や電子帳簿保存法への対応といった課題も存在します。法令遵守のためには、タイムスタンプの付与や改ざん防止策、適切な検索機能の備えが求められます。また、取引先に電子化の意図を伝え、事前確認を行うことも重要です。

「Bill One」は、請求書の受領・発行などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One(請求書受領)の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One(債権管理)の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。