- 請求書

請求書が複数枚・2枚以上になる時の書き方 | 記載のポイントや注意点を解説

公開日:

更新日:

請求書が2枚、あるいはそれ以上の複数枚になってしまうことは珍しくありません。請求書を複数枚に渡って発行することは法的に問題ないものの、いざ複数枚の請求書を作成するとなると「どう書けばいいのか」と疑問や不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、請求書が複数枚になる場合の正しい書き方や送付時の注意点、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応方法、Excelを活用した効率的な作成方法まで、具体的に解説します。

請求書発行から入金消込まで!業務を効率化

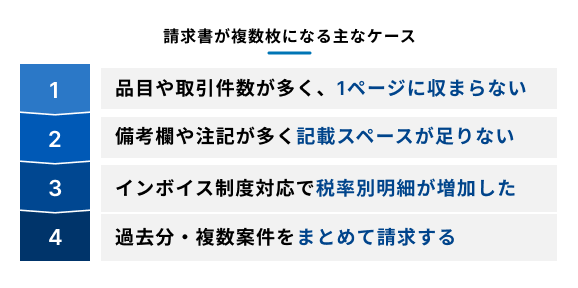

請求書が複数枚になる主なケース

請求書が複数枚になるケースは、業種や取引形態によってさまざまです。ここでは、実務でよく見られる4つの代表的なケースを紹介します。

- 品目や取引件数が多く、1ページに収まらない

- 備考欄や注記が多く記載スペースが足りない

- インボイス制度対応で税率別明細が増加した

- 過去分・複数案件をまとめて請求する

品目や取引件数が多く、1ページに収まらない

建設業や製造業、卸売業などでは、部品や材料の品目数が多く、明細が1枚の請求書に収まらないことがよくあります。

たとえば建設現場で使用する資材を一括で請求する場合、釘やビス、木材、金具など数十種類の品目が並ぶことも珍しくありません。

このような場合は、見やすさを優先し、複数枚に分けて作成することが一般的です。

備考欄や注記が多く記載スペースが足りない

特殊な契約条件や複雑な割引条件、支払い条件などを詳細に記載する必要がある場合、1ページの備考欄だけでは記載が収まらない場合があります。

また、振込先口座が複数ある場合や、部門別・プロジェクト別に請求を分ける必要がある場合なども、注記事項が増えて複数枚になることがあります。

これらの情報は取引の正確性を保つために重要なため、無理に1枚にまとめるよりも複数枚で丁寧に記載する方が適切です。

インボイス制度対応で税率別明細が増加した

2023年10月から始まったインボイス制度では、適格請求書の要件として税率ごとに区分した合計金額や消費税額の記載が必要になりました。軽減税率対象品目と標準税率品目が混在する場合は、それぞれの税率別に小計と消費税額を明記する必要があります。

さらに登録番号の記載欄も必要になったため、従来は1枚で収まっていた請求書が2枚以上になるケースが増えています。

適格請求書の詳しい内容については、以下の記事をご覧ください。

過去分・複数案件をまとめて請求する

締め日の認識違いや納品の遅延により、複数月分をまとめて請求するケースもあります。

また、年末年始やゴールデンウィークなど金融機関の長期休業期間の前後では、締め日を調整して2カ月分をまとめて請求することもあります。

このような場合は、月別の明細を分かりやすく示すために、請求書を複数枚に分けて作成することが望ましいでしょう。

請求書が複数枚・2枚以上になる場合の正しい書き方

請求書番号とページ番号の付け方

複数枚の請求書を管理する上で特に重要なのは、請求書番号とページ番号の付け方です。すべてのページで請求書番号を統一し、各ページにはページ番号を必ず記載します。

たとえば「請求書番号:2025-08」の請求書が3枚になる場合、各ページのヘッダー部分に「1/3」「2/3」「3/3」と記載します。また、請求書番号の後に、ページ番号として「2025-08-1」「2025-08-2」「2025-08-3」のように表記することもできます。

どちらの方法を使う場合でも、一目で全体のページ数が把握できるようにすることが大切です。

各ページの小計と最終ページの合計金額の記載方法

複数枚の請求書では、各ページに小計を記載し、最終ページに全体の合計金額を記載するのが一般的です。

たとえば小計欄は各ページの最下部に設け、そのページに記載された品目の合計額を明記します。これにより、各ページの内訳が分かりやすくなり、計算ミスや見落としを防ぐことができます。

合計金額は最終ページのみに記載し、太字や背景色を付けるなど、視覚的に目立つように工夫しましょう。また、すべてのページに合計金額を記載すると、かえって混乱を招く可能性があるため注意が必要です。

消費税の記載方法

消費税は各ページの小計に対応する形で記載します。インボイス制度に対応する場合は、税率ごとに区分した記載が必要です。

たとえば標準税率(10%)と軽減税率(8%)の品目が混在する場合、各ページでそれぞれの税率別小計と消費税額を明記し、最終ページで全体の税率別合計と消費税額を記載します。

消費税の計算方法(内税・外税)は全ページで統一し、どちらの方式で記載しているかを明確にしましょう。端数処理は原則として切り捨てとし、請求書全体で一括して端数処理を行います。

備考欄の使い方

備考欄には、請求書が複数枚である旨と合計金額の記載場所を明記します。

たとえば「本請求書は全3ページで構成されています。合計金額は3ページ目に記載しております」といった注記を、1ページ目の備考欄に記載するとよいでしょう。

こうすることで受け取った側が請求書の全体像を把握しやすくなり、支払い金額の誤認防止につながります。

請求書を複数枚で発行する場合の注意点

複数枚の請求書を発行する際は、作成時と送付時のそれぞれにおいて注意すべきポイントがあります。

作成時の注意点

請求書を作成する際は、受け取る側の立場に立って分かりやすく作成することが大切です。特に、以下の点に注意を払いましょう。

合計金額に関する注意書きを記載する

請求書が複数枚になる場合、合計金額の所在を明確にすることが大切です。

たとえば1ページ目の備考欄や目立つ位置に「合計金額は最終ページ(〇ページ目)に記載」といった注意書きを記載します。

また、各ページの小計欄の近くにも「これは小計です」といった注記を加えることで、振込金額の誤認を防げます。このような注意書きを記載することで、経理担当者の確認作業もスムーズになります。

ページ数を記載する

すべてのページにページ番号を記載して、全体のページ数が把握できるようにします。

たとえば「1/3」「2/3」「3/3」のような表記をすることで、受け取る側は請求書の全体像を把握しやすくなるでしょう。

さらに、送付状や1ページ目の備考欄に「本請求書は全3ページで構成されています」と明記しておけば、万が一ページが抜けた場合でもすぐに気付けます。社内での管理においても、ページ数の記載は書類の紛失防止に効果的です。

メール・データで送る場合の注意点

デジタル化が進む中、請求書をメールで送付するケースが増えています。複数枚の請求書を電子データで送る際は、特に以下の点に注意が必要です。

PDFは一つに統合する

複数枚の請求書は、必ず1つのPDFファイルに統合してから送付するのが望ましいです。1枚ずつ別々のファイルにすると、受け取る側で一部のファイルを見落としてしまう可能性があるためです。

PDFの統合は、Adobe AcrobatやフリーソフトのPDF結合ツールを使うことで簡単に行うことができます。統合する際は、必ずページ順序を確認し、1ページ目から順番に並んでいることを確認しましょう。

ファイル名の付け方を統一する

ファイル名は、受け取る側が内容を把握しやすいよう工夫します。

たとえば「請求書_株式会社〇〇_202401_3ページ」のように、書類名、取引先名、請求年月、ページ数を含めると分かりやすいでしょう。社内でファイル名のルールを統一しておくことで、後から検索する際にも便利です。

日付は「20240131」のように、年月日を連続して記載する形式にすることで、ファイルが日付順に並ぶようになり、管理がしやすくなります。

件名・本文の記載

メールの件名には「【請求書送付】2024年1月分(全3ページ)」のように、請求書を添付している旨と総ページ数を明記します。

さらに、本文には「添付の請求書は全3ページで構成されております。合計金額は3ページ目に記載しておりますので、ご確認をお願いいたします」といった説明を加えます。

これにより、受信者は添付ファイルを開く前に請求書の概要を把握でき、確認漏れを防げます。ファイルサイズが大きい場合は、その旨も本文に記載しておくと親切です。

紙で送付する場合の注意点

紙の請求書を郵送する場合も、複数枚であることを明確に伝えるための工夫が必要です。

ホチキス・クリップでまとめる

複数枚の請求書は、必ず1枚目から順番にホチキスやクリップでまとめます。ただし、取引先によってはホチキスを嫌う場合もあります。

たとえば請求書を1枚ずつスキャンして電子保存している企業では、ホチキスを外す手間が発生します。また、原本保管が必要な場合、ホチキスの穴が問題になることもあります。

事前に取引先の希望を確認し、ホチキス留めかクリップ留めかを決めておくとよいでしょう。

送付状に複数枚であることを記載する

送付状には「請求書(全3ページ)を同封いたしました」のように、枚数を明記します。さらに「合計請求金額は3ページ目に記載しております」といった情報も加えると、より親切です。

送付状があることで、封筒から取り出した際に書類の全体像が把握でき、ページの抜け落ちにも気付きやすくなります。

インボイス制度に対応した複数枚の請求書の発行方法

2023年10月から始まったインボイス制度では、適格請求書として必要な記載事項が定められています。複数枚にわたる請求書であっても、これらの要件を満たす必要があります。

登録番号の記載方法

適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁の番号)は、請求書内のいずれかの箇所に記載されていれば、要件を満たします。必ずしも全ページに記載する必要はありませんが、一般的には1ページ目の発行事業者名の近くに「登録番号:T1234567890123」などと記載します。

複数枚の請求書では、少なくとも1ページ目には必ず記載し、可能であれば全ページのヘッダー部分に記載することで、どのページを見ても同一の適格請求書であることが分かるようにすると親切です。

税率別区分・消費税の表示方法

インボイス制度では、税率ごとに区分した対価の額と消費税額の記載が必要です。複数枚の請求書では、各ページで税率別の小計と消費税額を記載し、最終ページで全体の税率別合計を明記します。

たとえば1ページ目に標準税率(10%)の品目、2ページ目に軽減税率(8%)の品目がある場合、それぞれのページで税率別の小計を記載し、3ページ目(最終ページ)で「10%対象:〇〇円(消費税〇円)」「8%対象:〇〇円(消費税〇円)」「合計:〇〇円(消費税計〇円)」のように表示します。

端数処理の方法

消費税の端数処理は、一つの適格請求書につき税率ごとに1回と定められています。複数枚の請求書でも、この原則は変わりません。各ページで小計に対する消費税を計算する際は端数処理を行わず、最終ページで税率別の合計額に対して端数処理を行います。

端数処理の方法(切り捨て、切り上げ、四捨五入)は事業者が選択できますが、多くの企業では切り捨て処理が一般的です。社内ルールを明確にし、取引先との認識を合わせておきましょう。

電子帳簿保存法に対応する場合の注意点

電子帳簿保存法では、電子取引データの保存が義務化されています。複数枚の請求書を電子データとして保存する場合も、法令で定められた要件を満たす必要があります。

ファイル名の付け方

電子帳簿保存法では、取引年月日・取引金額・取引先名で検索できることが要件とされています。複数枚の請求書でも、ファイル名にこれらの情報を含めることで検索要件を満たすことができます。

たとえば「20240131_請求書_株式会社ABC商事_550000円」のようなファイル名にすることで、取引年月日・取引金額・取引先名での検索が可能です。社内でファイル名のルールを統一し、誰が見ても把握できる状態にしておくことが重要です。

スキャナ保存・電子取引データ保存の違いと要件

電子帳簿保存法では、書類の保存方法によって必要な対応が異なります。

スキャナ保存は、紙で受領した請求書をスキャンして電子保存する方法で、紙か電子かどちらかの保存方法を選択できます。一方、電子取引データ保存は、最初から電子データでやりとりした請求書が対象となり、電子形式での保存が義務付けられています。

複数枚の請求書の場合、紙で受領したものはページ順に並べてからスキャンし、1つのPDFファイルとして保存し、電子で受領した場合も可能であれば統合して保存することが望ましいでしょう。

いずれの場合も、「可視性の確保」と「真実性の確保」の要件を満たす必要があるため、タイムスタンプの付与や訂正・削除の履歴が残るシステムを利用する必要があります。

電子帳簿保存法の要件についての詳細は、以下の記事もご覧ください。

Excelで請求書を複数枚発行する場合のコツ

多くの企業では、請求書の作成にExcelを使用しています。ここでは複数枚にわたる請求書をExcelで作成する際のポイントを解説します。

改ページ設定の基本と印刷設定

Excelで請求書を作成していると、明細が増えて自動的に2ページ目に移行することがあります。しかし、そのままでは見出しが2ページ目に表示されなかったり、中途半端な位置で改ページされたりすることが少なくありません。

このような場合は「改ページプレビュー」機能を使って調整します。改ページプレビューでは、青い線をドラッグすることで改ページ位置を自由に設定できます。また「ページレイアウト」タブの「印刷タイトル」機能を使えば、2ページ目以降にも見出し行を印刷できるため、複数枚の請求書でも見やすくなります。

ページごとの小計・最終合計の自動計算

複数枚の請求書では、各ページの小計と最終ページの合計を正確に計算する必要があります。ExcelのSUMIF関数やSUMIFS関数を使えば、条件に応じた自動計算が可能です。

たとえばA列にページ番号、B列に金額を入力している場合、「=SUMIF(A:A,1,B:B)」で1ページ目の小計を計算できます。VBAマクロを使えば、自動的にページごとの小計行を挿入し、最終ページに合計を表示する仕組みを作ることも可能です。

このような自動化により、手作業によるミスを防ぎ、業務効率も向上します。

テンプレート利用時の注意点

インターネット上には多くの請求書テンプレートが公開されています。ただし、単ページ用のテンプレートを無理に使うと2ページ目以降のレイアウトが崩れることがあるため、複数枚の請求書を作成する場合は、複数枚対応のテンプレートを選ぶか、自社用にカスタマイズしましょう。

また、テンプレートがインボイス制度の要件を満たしているか、必要な項目がすべて含まれているかも確認が必要です。作成したテンプレートは、使い方をマニュアル化して社内で共有し、誰でも正しく使えるようにしておきましょう。

まとめ

請求書が複数枚になることは、取引内容が多様化する現代のビジネスでは避けられません。重要なのは、受け取る側が混乱しないよう、ルールに則って分かりやすく作成することです。ページ番号の明記、小計と合計金額の適切な配置、備考欄での案内など、基本的な記載ルールを守ることで、請求ミスや認識違いによるトラブルを防ぐことができます。

加えて、インボイス制度や電子帳簿保存法など、新しい制度への対応も必要です。特に電子取引データの保存義務化により、複数枚の請求書も適切に電子保存する必要があります。

こうした請求書発行の課題を解決する手段として、有効なのが請求書システムの活用です。

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部