- 請求書

請求管理業務とは?基礎知識と管理システム導入のポイントを解説

公開日:

更新日:

.png)

請求管理は、請求書の発行から入金確認、消込作業までを含む一連のプロセスを指します。企業の売上に直結するため、企業にとって非常に重要な業務です。しかし、手作業による管理では効率が悪く、ミスのリスクも高くなります。

本記事では、請求管理の基礎知識から効率的な管理方法、システム導入のメリットまでを詳しく解説します。

入金情報を自動で特定!請求管理を効率化

請求管理業務とは

請求管理業務とは、売掛で販売した商品やサービスの代金に対し、取引先ごとに請求書を発行し、代金を回収するまでの一連の管理業務を指します。この業務は、企業の売上に直結するため、経理部門の中でも重要な業務の一つです。

適切な請求管理は、企業の安定した資金繰りを確保するだけでなく、取引先との良好な関係維持にも寄与します。一方で、請求漏れや回収遅延は企業の財務状況に深刻な影響を与える可能性があります。そのため、正確性とスピードを兼ね備えた効率的な請求管理が求められます。

請求管理業務の流れ

ここでは請求管理業務の流れを解説します。請求管理業務は一般的に以下の流れで作業が発生します。

- 請求の締め

- 請求書の発行

- 請求書の送付

- 入金の確認

- 入金の消込

1.請求の締め

請求の締めとは、一定期間(通常は1カ月)の取引を集計し、取引先ごとの請求金額を確定させる作業です。具体的には以下のようなプロセスです。

- 締め日(例:毎月末日)までの取引データを集計

- 取引先ごとに売上金額を合計

- 売上げ値引の確認や消費税の適用を加味した最終的な請求金額を算出

- 請求データの正確性を確認

この作業は通常、月次で行われますが、企業によっては週次や半月ごとなど、異なる期間で締めを行う場合もあります。

請求の締めは請求管理業務の起点となる重要なステップです。ここでのミスはこの後のプロセスに影響を及ぼすため、高い正確性が求められます。取引データの漏れがないか、金額の計算ミスがないかなど、しっかりとチェックしましょう。

2.請求書の発行

取引先ごとに請求金額が確定したら請求書の発行に移ります。請求書は取引先に期間中の請求内容を明示する書類であり、国税庁により記載項目が定められています。

2023年10月からは、適格請求書(インボイス)が、仕入税額控除の適用条件となりました。適格請求書に記載しなければならない項目は以下の通りです。

- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称と登録番号

- 取引をおこなった年月日

- 取引の内容(軽減税率の対象品目である場合にはその旨)

- 税抜価額もしくは税込価額を税率ごとに区分して合計した金額と適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なお、スーパーマーケットなどの不特定かつ多数の方に販売等する場合には、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称を不要とするなど、一部簡略化した「適格簡易請求書」(簡易インボイス)を使用することが認められています。

参照:国税庁|「適格請求書の記載事項」

3.請求書の送付

発行した請求書は社内確認ののち、各取引先に送付します。送付方法は以下のようなものがあります。

- 紙の請求書を郵送

- PDFデータをメールで送付

- 請求書発行システムから送付

- 企業間でデータを直接やりとりする方法

近年では、業務効率化やコスト削減、環境配慮の観点から、メールやシステム上から送付する方法が増加しています。特に請求書管理システムを導入している企業では、システムから直接取引先に送付することで、送付漏れや遅延を防ぐとともに、送付状況の管理も容易になっています。

ただし、取引先の受け入れ態勢や業界慣行によっては、従来の紙の請求書郵送が求められる場合もあるため、取引先のニーズに応じた柔軟な対応が必要です。

4.入金の確認

入金の確認は、請求書に対する支払いが実際に行われたかを確認する重要な作業です。通常、指定した口座の入金明細を確認し、入金額と請求額を照合します。この過程で、入金日、入金元、金額の正確性を確認します。

入金が期日までにない場合や金額が一致しない場合は、速やかに取引先に確認を取る必要があります。正確な入金確認は、未回収金の把握や資金繰りの管理に直結するため、慎重かつ迅速に行うことが求められます。

5.入金の消込

入金の消込とは、確認された入金を対応する請求とひもづける作業です。具体的には、入金リストと請求リストを突き合わせ、一致する項目を消し込んでいきます。この作業により、どの請求に対する入金が完了したか、また未回収の請求は何かを明確にできます。

一つの入金で複数の請求に対応する場合や、請求額と入金額が一致しない場合もあるため、注意深い作業が必要です。正確な消込は、売掛金管理の基礎となり、財務報告の正確性にも影響します。近年では、自動消込機能のある請求管理システムもあり、この作業の効率化と精度向上を図る企業も増えています。

手作業による請求管理の問題点

手作業による請求管理は、多くの企業で長年行われてきた方法ですが、取引量の増加や業務の複雑化に伴い、さまざまな問題が顕在化しています。ここでは、主な問題点を解説します。

- 人為的ミスが起きやすくなる

- 業務効率が低下する

- リアルタイムな状況把握が難しい

- コンプライアンスリスクが増加する

1.人為的ミスが起きやすくなる

手作業による請求管理では、データ入力ミスや計算間違いなどのヒューマンエラーが発生しやすくなります。請求書の発行漏れや金額の誤記、入金消込ミスなどは、企業の信用低下や資金繰りの悪化につながる可能性があります。また、これらのミスを防ぐためのダブルチェックなどの作業が、さらなる業務負荷を生み出すという悪循環に陥りがちです。

2.業務効率が低下する

請求書の作成、発送、入金確認、消込作業など、請求管理の各プロセスを手作業で行うことは非常に時間がかかります。特に取引量が多い企業では、これらの作業に多くの人員と時間を割かなければならず、結果として他の重要な業務に時間を充てられなくなります。

3.リアルタイムな状況把握が難しい

手作業による管理では、請求状況や入金状況をリアルタイムで把握することが困難です。これにより、未回収金の増加や資金繰りの悪化といった問題を早期に発見し、対処することが難しくなります。また、経営陣への迅速な報告や、的確な経営判断のための情報提供にも支障をきたす可能性があります。

4.コンプライアンスリスクが増加する

請求書の保管や管理に関する法令遵守も、手作業では手間がかかります。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応、個人情報保護法に基づく顧客情報の管理など、さまざまな法令に準拠した管理が求められる中、手作業では確認に時間がかかり、確認漏れなどのミスにもつながります。このような状況は、監査や税務調査の際に問題となる可能性があり、企業にとって大きなリスクとなっています。

請求管理システムを導入するメリット

手作業による請求管理の方法では、上記に挙げたような問題点や、さまざまなリスクが避けられません。作業効率が悪く、働き方改革推進の妨げにもなります。即効性のある解決策としては、請求管理システムの導入が挙げられます。請求管理システムを導入するメリットは以下の4つです。

- 業務効率が向上する

- 経理の人手不足が解消される

- リアルタイムな状況把握が可能になる

- コンプライアンスとセキュリティーが強化される

1.業務効率が向上する

請求管理システムの導入により、請求書の作成から入金消込まで、多くのプロセスを自動化できます。これにより、作業時間が大幅に短縮され、人為的ミスも減少します。また、請求書の電子化により、印刷や郵送のコストも削減できます。結果として、経理部門の生産性が向上し、より戦略的な業務に時間を割くことが可能になります。

2.経理の人手不足が解消される

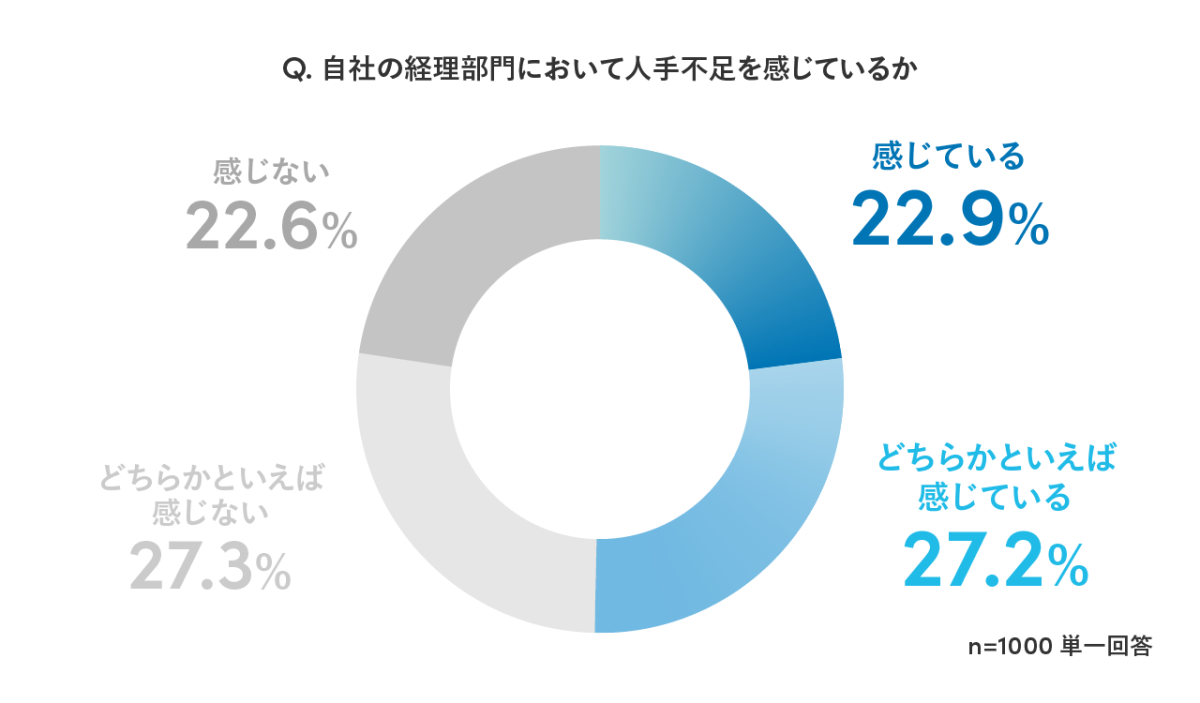

経理の人手不足に関する調査データがあります。Sansan株式会社の調査によると、自社の経理部門で人手不足を感じている企業は、50%以上にのぼります。働き方改革の推進が求められるなか、長時間労働が常態化するなど好ましくない状況が改善できないままでいる企業も多いと言えます。

参照:Sansan株式会社|「Sansan、「経理の人手不足に関する実態調査」を実施~経理の半数以上が「人手不足」、うち9割弱が「深刻」と回答。時間外労働の増加や月次決算の遅れによる経営面への影響も~」

請求管理システムの導入が進めば、経理業務のなかでも大きなボリュームを占める請求管理業務の効率化が進みます。これまで必要としていた人員と割いていた時間を削減できるため、人手不足の解消にもつながるでしょう。

3.リアルタイムな状況把握が可能になる

請求管理システムを導入することで、請求状況や入金状況をリアルタイムで把握できるようになります。未回収金の状況や、今後の入金予定なども即座に確認できるため、資金繰りの管理が容易になります。

また、滞納や遅延に対しても迅速に対応できるため、債権回収のリスクを軽減できます。これらの情報を経営層に迅速に提供することで、的確な経営判断にも貢献します。

4.コンプライアンスとセキュリティーが強化される

請求管理システムは、電子帳簿保存法やインボイス制度などの法令に対応する機能を備えているものも多くあります。これにより、法令遵守に関する負担が軽減されます。

また、データの暗号化やアクセス制御など、高度なセキュリティー機能も備えているため、顧客情報や取引データの保護も強化されます。結果として、監査や税務調査への対応も容易になり、企業のリスク管理体制が向上します。

請求管理システム選定のポイント

請求管理システムを選定する際は、自社の業務フローや規模、将来の成長計画などを考慮し、最適なシステムを選ぶことが重要です。以下に、選定時に注目すべき主なポイントを解説します。

- 既存システムとの連携

- 使いやすさと機能性

- コストパフォーマンス

- サポート体制

- 法改正への対応

1.既存システムとの連携

請求管理システムを選ぶ際は、既存の販売管理システムや会計システムとの連携が可能かどうかを必ず確認しましょう。シームレスなデータ連携ができれば、二重入力の手間が省け、さらなる業務効率化が図れます。

2.使いやすさと機能性

システムの操作性や画面デザインは、日々の業務効率に大きく影響します。直感的に操作できるユーザーインターフェースや、必要な情報にすぐにアクセスできる画面構成を持つシステムを選びましょう。

また、自社の業務に必要な機能が十分に備わっているか、カスタマイズの柔軟性はあるかなども確認すべきポイントです。ただし、過剰な機能は逆に使いづらさにつながる可能性もあるため、バランスの取れたシステムを選択することが大切です。

3.コストパフォーマンス

システム導入にかかる費用は、初期費用とランニングコストを合わせて総合的に評価する必要があります。単に価格の安さだけでなく、導入後の業務効率化によるコスト削減効果や、将来の拡張性なども考慮に入れましょう。

また、保守サポート料金やアップデート費用なども含めた長期的な視点でのコスト計算が重要です。システム導入による投資対効果を慎重に検討し、自社にとって最適な選択をすることが求められます。

4.サポート体制

システム導入後のサポート体制は、円滑な運用を続ける上で非常に重要です。導入時のレクチャーや日々の操作サポートの対応時間や方法、トラブル発生時の対応の体制などを確認しましょう。

また、定期的なアップデートやバージョンアップの頻度、その際のサポート内容なども重要なポイントです。長期的な関係を築けるベンダーを選ぶことで、システムの安定運用と継続的な業務改善が可能になります。

5.法改正への対応

請求管理に関連する法制度は、改正される可能性があります。選定するシステムが、電子帳簿保存法やインボイス制度などの最新の法令に対応しているか、また今後の法改正にも迅速に対応できるかを確認することが重要です。

法改正への対応が遅れると、コンプライアンス違反のリスクや追加コストが発生する可能性があります。ベンダーの法改正への対応方針や、過去の対応実績なども参考にしながら、将来を見据えたシステム選びを心がけましょう。

まとめ

請求管理は、企業の財務健全性を左右する重要な業務です。従来の手作業による管理では、多くの問題が発生しがちですが、適切なシステムを導入することで、業務の効率化と正確性を大幅に向上させることができます。

システムを選ぶ際は、既存のシステムとの連携、操作性、費用対効果、導入後のサポート体制、さらに法改正への対応力など、多角的な視点で評価することが大切です。このようなシステムを上手に活用することで、企業全体の生産性が向上し、結果として競争力の強化にもつながります。

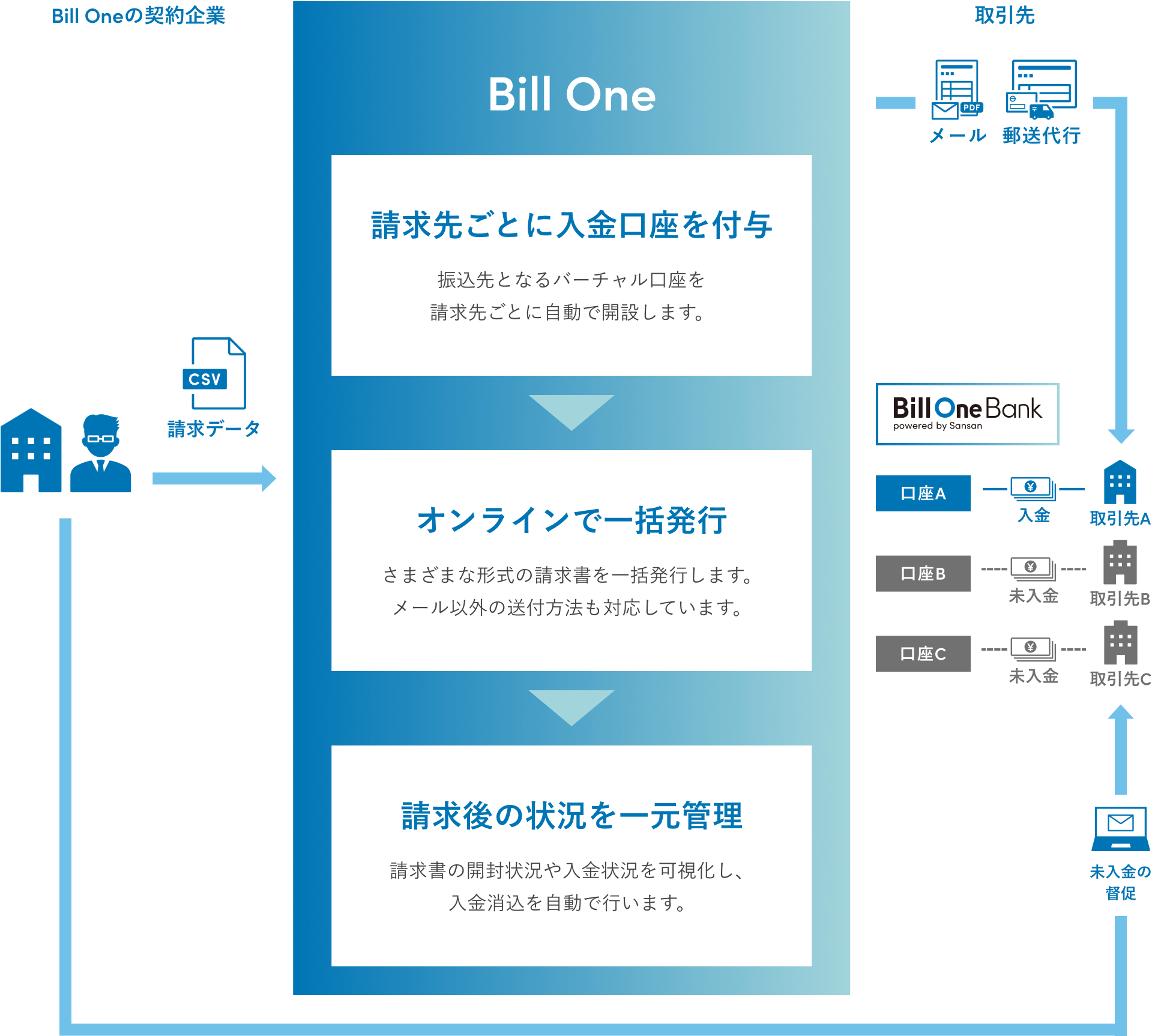

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、 企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。